ブラタモリ「東海道五十七次」 淀宿~大阪: 秘められた徳川の戦略 (元教授、定年退職227日目)

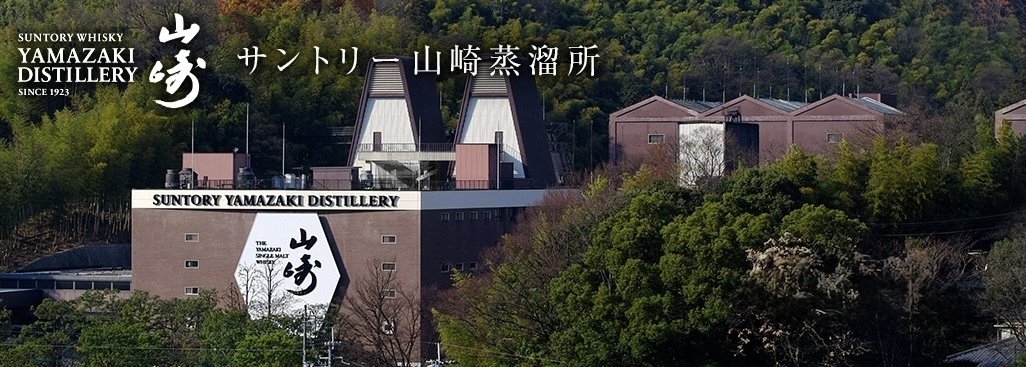

約 40 年前、私が日本でポスドクをしていた頃、学会支部の工場見学でサントリーの山崎蒸留所を訪れました。詳細な記憶は薄れているものの、整然と並んだ蒸留塔の壮観さや、貯蔵庫に眠る無数の熟成樽の光景は、今も鮮明に覚えています。発売初期のボトルや当時の映像の展示、さらにはテイスティングまで体験させていただきました。当時、角瓶やオールドしか馴染みのなかった私にとって、その奥深い味わいはまさに衝撃でした。(下写真もどうぞ:注1)

<追記> 2023年は、日本の国産ウイスキー製造開始から100周年という記念すべき年で、サントリーからは「響 アニバーサリー ブレンド 100周年記念」が発売されました(残念ながら高価で私には手が届きませんでしたが (涙))。このような歴史の節目を迎えられたことは、ウイスキーファンとして嬉しく思います。

さて、本題に戻ります。今回は前回からの続きで、NHK 番組「ブラタモリ」の特集「東海道五十七次」についてお話しします。前回は五十三次と五十七次ルートの分岐点から始まり、大阪へ向かう 54 キロのルートで、まず「伏見宿」まで到着しました。徳川の戦略で京都経由でなかった理由や、家康公ゆかりの伏見の紹介を行いました。

今回は、淀宿からのスタートになりますが、この地は先ほど触れたサントリー山崎蒸留所の近くにあり、歴史的にも地理的にも非常に重要な場所でした(下写真は現在の Google マップより)。

京都への「関門」として立ちはだかる 淀城と淀宿

五十五番目の淀宿は、伏見宿からわずか4キロの地点に位置していました。当時この地には、宇治川と木津川の合流点という天然の要塞に築かれた淀城があり、巨椋池の一部も外堀としての役割を果たしていました。その傍らにできた宿場町が淀宿です。地形的には二つの山に挟まれた要衝で、京都へ向かうにはこの地を通過せねばならない「京都の関門」であり、地政学上でも重要な場所だったのです。山上にある岩清水八幡宮が、織田、豊臣、徳川といった歴代の武将たちから篤い信仰を集めたのも、この地の重要性を物語っています。(下写真もどうぞ)

もし西国の大名が徳川幕府に反旗を翻して江戸に向かって攻めてきたとすれば、必ずこの淀を通ることになります。その時に淀城は重要で、この地形的特徴と相まって、防御拠点となるよう設計されていました。そしてその傍らを五十七次のルートが通っていました。そこには江戸を守るための徳川幕府の綿密な戦略が見て取れます。

枚方宿、守口宿を経て、いよいよ大阪へ

淀宿を後にしたタモリさんたちは、五十六番目の枚方宿へ向かいました。枚方宿は淀川と街道が接するギリギリの位置にあり、人や物資が集まる便利な場所として栄えました。しかし、ここから先は多くの旅人が船で大阪へ向かったため、枚方宿はどちらかというと一方通行の宿場となっていたそうです。そのため、旅人の足を止めるために枚方宿は料理と宴会による独自のもてなしを展開したといいます。『東海道中膝栗毛』にも登場する名物「ごんぼ汁」は、その代表格でしょう。(タイトル写真(ごんぼ汁)と下写真をどうぞ)

そして、いよいよ最後の宿場となる五十七番目の守口宿です。この付近の街道は、秀吉が造った堤防の上を通っていたことが特徴でした。家康公はこの既存の堤防を巧みに活用し、川沿いでありながら歩きやすい街道として整備しました。そして、ついに最終地となる大阪です。町の中心部にかかる高麗橋が、東海道五十七次のゴールです(下写真)。この橋は大阪城と大阪の街をつなぐ重要な動線としての役割を担っていました。

このように、東海道五十七次では、随所に徳川幕府の周到な戦略が見られました。長きにわたる政権維持を可能にしたのも、こうした綿密な計画があってこそと言えるでしょう。奥が深いですね!

――――

注1:サントリー山崎蒸留所ホームページよりhttps://www.suntory.co.jp/factory/yamazaki/

注2:NHK番組「ブラタモリ:東海道"五十七次"の旅」より