調律師同士で使われている「鍵盤のかぞえ方」を広めたい

前回の記事の通り、ピアノの不調にはチェックシートを使ってもらうことで弾き手と調律師の情報の共有がもれなくおこなえるように気をつけています。

さらには意外と知られていない、調律師同士のやりとりで使われる鍵盤のかぞえ方があります。

これを弾き手や管理する方にもっと広めたいなと思っています。

単純で確実な方法

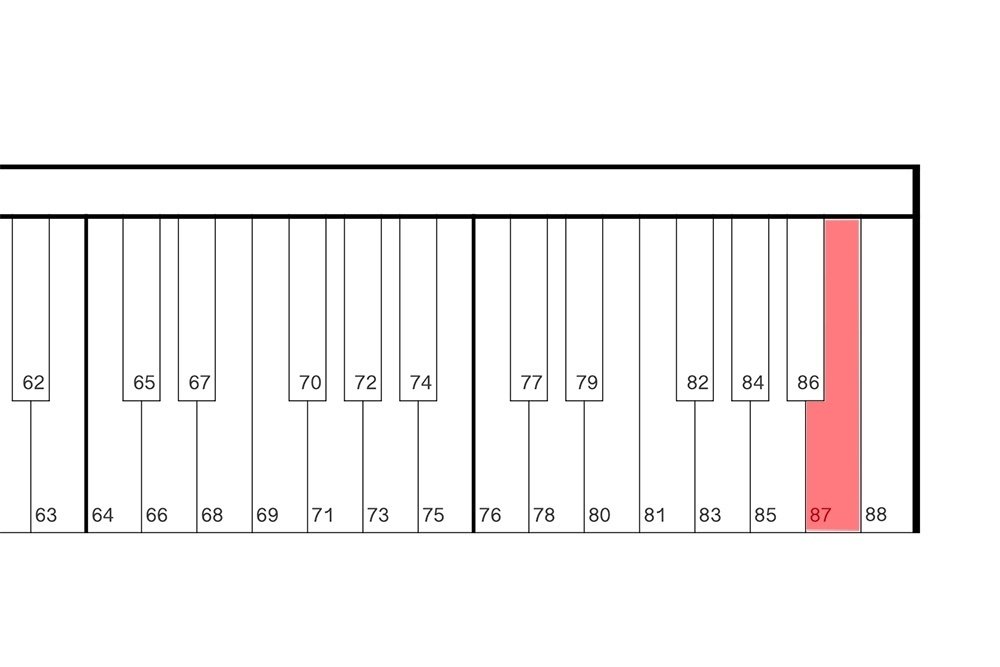

ピアノの鍵盤には番号がついています。

低音側から順番に、一番低い白鍵ラが「1」次の黒鍵ラ#が「2」次の白鍵シが「3」と、白鍵と黒鍵をまとめた順番になっています。

番号と音名を合わせて、「1A」や「42D」「70F#」などと表し、最高音の「88C」まで、いわば鍵盤の位置を表す住所です。

調律師同士で...と書いたのでなにか専門的なものを期待した方、すみません。ただ端から順に数えてくだけなんです。

この決して音楽的では無い番号は弾くときには全く役に経ちません。その代わりシンプルなので他の人とやりとりをする場合には一番確実で便利です。

例えば、この鍵盤になにか不具合があったことを調律師に伝える場合ですが...

意外とある伝言ゲームのミス

もし「上から2番目のシ」と伝えてしまうと、人によっては「上から2番目の鍵盤のシ」=「87B」と正確に捉えるかもしれません。もしくは「シの中で上から2番目」=「75B」と捉えてしまうかもしれません。

そうすると捉え方次第で全く見当違いな鍵盤を点検することに…

絶対的な番号「87B」と伝えることでそんな間違いが起こらなくなります。

極端な例に感じるかもしれませんが、似たような紛らわしい罠はいろんなところに潜んでいて…調律のときに弾く方が不在でご家族に伝言されている場合や、スタジオで利用者さんからスタッフさんを通してご報告があった時などに、こういう伝言ゲームの失敗は結構あります。

番号は覚えなくて大丈夫

順番にかぞえたり表を見ればわかるので、どの音が何番かを覚える必要は全くありません。

・一番低い音から数える

・白鍵、黒鍵を合わせて数える

・番号と音名を合わせればより確実

と言う3点を押さえておけばOKです。

こんな感じで鍵盤の場所はピンポイントで知りたいのですが、それとは真逆で、不調の症状自体については感じたままに伝えてもらいたいのです。

ニュアンスで伝えて欲しいこと

ピアノの不調を調律師に伝えるときにどうしても具体的に、とか言葉にしないと、と思われるのか、みなさんうまく表現しようとしてくれます。ときにはハンマーが…ダンパーが…と部品を名指ししてくれることも。

ただ、それによって弾き手の方が感じた不調が調律師にストレートに伝わりきらず、意外とわかりやすい表現に置き換えてしまうことで解決が遠のくことがあります。

・なんかゴリッとした感じのタッチ

・嫌な音がする

・ベタッとした質感

・とにかく変

そんな感じで、まずは感じた通りのニュアンスで大丈夫です。

調律師はその抽象的な感覚を手がかりにして、ピアノを見たり、さらにお話を聞いたりして掘り下げながら具体的な原因を探していきます。手を入れたらまたその抽象的な感覚で見てみる、そして弾き手の方にも見てもらう、という流れ。

「具体的」への落とし込みがある意味調律師の仕事とも言えるので、この部分はお任せいただいて大丈夫です。

まとめると、「不調のある鍵盤はピンポイントで、感覚は感じたままに」伝えてもらうことが、弾き手と調律師がそのピアノのことをしっかり共有&協力できるやり方だと考えています。

いいなと思ったら応援しよう!