『透析を止めた日』を読んで当事者としての感想

おはようございます。

今季いちばんの寒い朝、ひんやりした空気感が心地よいですね。

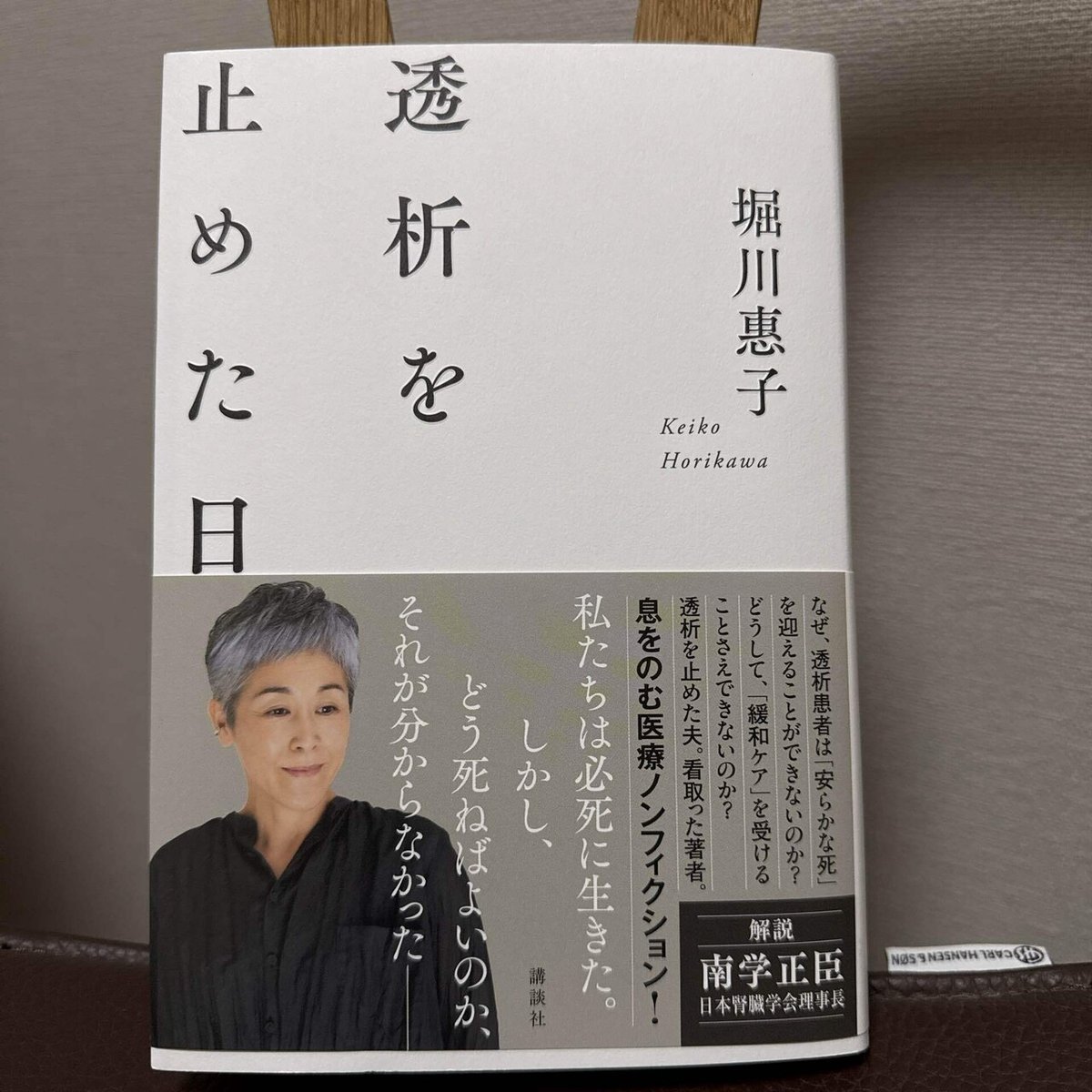

本日は↓を読んで、自分なりの感じたことを書いてみたいと思います。

ネットニュースで一部抜粋されたのを見て内容が気になり購入した本です。

同じ立場…透析している者として“止める”とは即、死に直結すること。なぜそれをやったの?との疑問から一気読みでしたが…

筆者の配偶者である患者さんの日々を綴られた前半は読むだけで滅入るような過酷なもので、この状況では最期を“自分の意思”で掴み取るしかなかったのかもしれないと理解しました。

止めるという選択肢があること

それを2人で選んだこと

自分にはできるか考えさせられましたが

あまりの重さに結論は先延ばしになりそうです。

始めたら最期の日まで付き合っていかねばならない治療ですが私はこの技術や、ここで書かれているほど壮絶ではない日々が送れていることに感謝しないといけないと痛感しました。

透析に至る理由や導入する年齢は様々ですが、私は難病の悪化により生命を繋ぐ手段が透析しかなかったことでした。

導入して8年目、大きなトラブルもなく

まあ順調と言える状態ですし、このままこうやって生命を繋ぐために通院して…いつかは、それは誰しもにやってくるような方法で終わりを迎えるのだろうと漠然としていました。

筆者の配偶者はその苦しみから離脱すべく最期は自分で決めることになりますが、これはかなり特例なのかな…とも思いました。

出版はこの夏ですが、この方が透析されていた時期がずいぶん…四半世紀くらい前の話なので今とは異なることも多いようにも感じます。

四半世紀…それは医療の技術進歩で見たら“一昔前”になるほど透析医療はぐんぐんと進んでいるので

『今のこと』として読むには少し異なる点もあるのです。

それだけ技術は進んでいるということ

この方は他の病気も併発していること

ここまで過酷な最期になることが今の患者さんに当てはまるか?という疑問があります。

透析=辛く大変

そこだけを強調されているのにも違和感がありました。

2024年現在の透析患者の中で止める選択肢はどれくらいいらっしゃるのか分かりませんが…

その当時はこれしか無かったのか…悩ましいです。

そして寄り添った側ではなく“当事者”として

今の現状を世の中に知ってもらいたいと強く思うので

いつか本にまとめられたらなとも思ったりして。

透析は不幸の始まりではないこと

うまく付き合っていけば日常を諦めずにいられること

ここだけは広まっていって欲しいと感じました。

この本はあくまで一例であり透析の全てには当てはまらないという点が伝わらないとますます透析=もうすぐ死ぬんだという目線(実際に言われることもありますが)が増えるという懸念があります。

透析だけでなく、病気と付き合いながら

みんなイキイキと毎日を精いっぱい生きるために頑張っていることだけはわかってもらえたら…

病気がある人は不幸じゃない

そこは強く主張して感想とします。

いいなと思ったら応援しよう!