日本の自治体は「300市」になる??~平成の大合併を検証しながらこれからの自治体の在り方を考える~

村上総務相「今世紀末は300市に」道州制も意味がない 県庁も不要、自治体数で持論 https://t.co/zkgENDLqtF

— 47NEWS (@47news_official) February 13, 2025

村上誠一郎総務相は13日の衆院総務委員会で、個人的見解と断った上で、今世紀末に人口が半減するとの推計を踏まえ、現在1700以上ある自治体は「300~400の市で済む」との考えを示した。「極端なことを言うと、県庁はいらないし、道州制も意味がない」との持論も展開した。日本維新の会の守島正氏への答弁。

村上氏は、人口が5千万~6千万人になったとき「今の国、県、市町村というシステムが構成できるかどうか、非常に危惧している」と指摘。自治体を再編した300~400の市と国が直接やりとりする形が望ましいとした。

2月13日に行われた衆議院の総務委員会。

この委員会の中で、村上総務大臣は今世紀末に人口が半減するという推計に触れ、持論を展開しました。

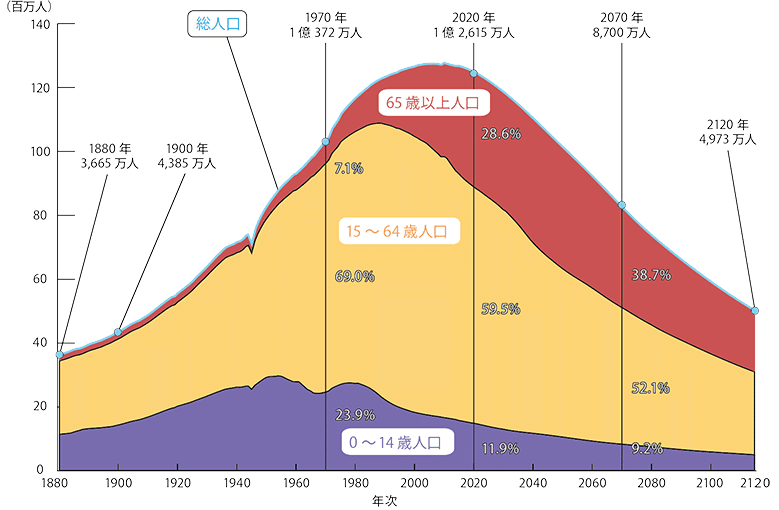

「国立社会保障・人口問題研究所」の人口推計によれば、確かに今世紀末には人口は6000万人程度となり、現在の人口から半減する見込みとなっているようです。

(https://www.ipss.go.jp/pr-ad/j/jap/04.htmlより引用)

住民1人当たりの行政サービスの効率性などを考えれば、人口減少に伴い自治体の合併等により基礎自治体を再編するという考えは理解できます。

私も将来を見据え、国と地方自治体の在り方を今から考えていく必要はあると考えていますが、そもそも基礎自治体の数を減らせばいいという問題ではないと思います。

そこで今回は、「平成の大合併」を検証しながら、あるべき基礎自治体の姿について考えてみたいと思います。

平成の大合併とは

平成の大合併(1999年~2010年)は、日本の地方自治の歴史において最大規模の市町村再編であり、全国の自治体数は、約3,200から約1,700に半減しました。これは、地方財政の健全化と行政の効率化を目的とした国主導の改革でしたが、その影響は単なる行政組織の統廃合にとどまらず、地域社会や人口動態にも大きな変化をもたらしました。

私の住んでいる地域においても、2006年(平成18年)に旧花巻市、旧大迫町、旧石鳥谷町、旧東和町の1市3町が合併し、新花巻市が誕生しました。

平成の大合併の成果

(1) 行政の効率化とスケールメリットの拡大

合併の最大の目的は「行政のスリム化と効率化」でした。そういう意味で一定の成果を挙げた点が何点かありました。

①人件費・行政コストの削減:職員数の調整や役所の統廃合により、自治体運営のコストが一時的に低減

②専門的な行政サービスの拡充:小規模自治体では難しかった福祉、教育、観光政策が充実

③インフラ整備の推進:合併特例債の活用による、公共施設や道路等の整備が促進

(2) 地域経済と都市計画の一体化

また、広域行政の視点が強まり、産業振興や観光戦略を統一的に実施できるようになったほか、旧市町村単位では難しかった企業誘致や都市計画が進み、商業圏や生活圏の統合が図られました。

(3) 一時的な財政安定

財政的な観点から見ると、合併特例交付税や合併特例債の活用により、一部の自治体では短期的に財政が安定し、新たな公共投資が実現しました。

このように、 平成の大合併は「行政の効率化」「経済の広域化」「短期的な財政安定」という観点では評価できるものと思います。

花巻市においても、合併後、合併特例債という有利な財源を使いながら公共施設や道路の整備を行い、行政サービスの充実に努めたほか、市職員の削減等による財政の効率化が図られました。

平成の大合併の課題

(1) 地域アイデンティティの喪失と地域の空洞化

合併により、旧市町村の地名が消失し、住民の地域への帰属意識が低下した。

例えば、

祭りや地域行事の衰退

住民の自治意識の低下

地域コミュニティの分断

といった問題が発生し、結果として地域の活力が低下した自治体もありました。

当初、「行政単位の統合」が「住民の意識統合」を意味すると思われていましたが、実際は市町村が合併したからと言って、合併した新しい自治体に愛着が湧くというわけではありません。

花巻市においても、合併が直接のきっかけではないにしろ、「祭りや地域行委が衰退」し、旧市町単位での「地域への自治意識」が低下しているように見受けられます。

結局、住民が主体的に地域に関わる仕組みを構築しなければ、国主導による自治体運営の効率化が住民自治の弱体化につながる可能性が高いともいえます。

(2) 合併による行政の遠隔化と住民サービスの低下

また、合併により、住民が行政サービスを受けるための移動距離が増加した自治体もあります。

そして、合併後の大規模自治体では、住民の声が届きにくくなったとの声もきかれます。

花巻市においても、大迫、石鳥谷、東和の各地域に総合支所を設置し、地域に根ざした住民サービスに努めてはいるものの、行政機構の中心が花巻地域にあるため、住民の声が届きにくくなった側面はあると思います。

(3) 財政の持続可能性の問題

また、財源の問題を見てみると、多くの市町村では、合併特例債の発行期限が切れた後、財政が悪化した自治体が続出したとの話もあります。

合併特例債の発行期限は合併後10年間なのですが、花巻市は「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」により、合併特例債の発行が10年間延長できるようになったため、現在も合併特例債を活用してまちづくりを行っています。

ただし、 合併特例措置に依存した財政戦略は持続可能ではなく、長期的な自治体運営においては「合併ありき」の発想ではなく、戦略的な財政運営が求められると思います。

(4) 人口減少の加速

平成の大合併は「人口減少を抑制する施策」ではなく、むしろ「人口減少を加速させた要因」の一つとしても考えられます。

合併後、多くの自治体では、旧町村部の中心商店街が衰退し、地域の活力が低下し、若者が都市部へ流出している現状にあります。

花巻市においても、合併後、旧市町単位では、多くの飲食店が閉業し商店街が衰退しました。

その一つの要因として、行政機構を花巻市の本庁舎に集中させたことが挙げられると思います。

合併前は、旧大迫町、旧石鳥谷町、旧東和町の職員や民間団体関係者は、それぞれの地域で買い物をしたり、飲食をしたり、会合などをすることにより、地域経済を支えてきました。

しかし、合併後、それらの職員や団体関係者が花巻地域に勤務することになった結果、買い物、飲食等の需要がめっきり減ったのは事実です。

そして、それらの地域から花巻地域へ転居した方も多く、地域の担い手が減少している現状にあります。

また、人口減少が進んだ地域では、小学校や保育園などの子育て施設や教育機関の縮小(統廃合)が進み、さらなる人口減少を招く悪循環に陥っています。

花巻市においても、まさにこのとおりで、合併後「東和地域」「大迫地域」では、小学校の統廃合によりそれぞれ1校となっており、児童数も激減している現状です。

合併は「財政や行政組織の合理化」には貢献しましたが、「地域の人口減少」という課題に対してはむしろ負の影響を及ぼした側面があるといえると思います。

今後の地方自治体の在り方

平成の大合併は、短期的な行政効率化を達成したものの、長期的な地域の自立には結びつかなかったといってもいいかもしれません。

そういった意味で、今後の地方自治は、以下の点を重視する必要があります。

(1) 地域の自立性を高める分権改革

現在、石破総理は「地方創生2.0」を掲げ、2025年の地方創生関連予算として地方への交付金を2,000億円に倍増する方針です。

ただしこの交付金は、非常にわかりずらく、また使いずらいものになっていて、立憲民主党はこの交付金を減額するなどの予算の修正案を2月14日に公表しました。

地域の特性に応じた行政運営を可能とするために、こういった交付金や地方交付税の議論が高まることは歓迎すべきことだと思います。

それぞれの地域ごとに、本当に使いやすい交付金や補助金の制度を導入しながら、住民自治の強化を図り、地域での意思決定を尊重する仕組みを導入することが必要と思います。

(2) 人口減少を前提とした持続可能な地域戦略

また、地方のまちづくりは人口増加を前提としたものではなく、縮小社会に適応した自治体経営を目指さなければなりません。

その意味では、以前別記事で書いた公共施設マネジメントによる施設の廃止や、タブーとされている限界集落の集団移転などについても、今から検討していく必要があると思います。

まとめ

平成の大合併は、行政の効率化と短期的な財政安定には一定の成果を上げたものの、地域アイデンティティの喪失、行政の遠隔化、人口流出の加速など、自治の本質的な課題には対応できませんでした。

今後の地方自治は、「合併ありき」の発想を超えて、地域ごとの特性を生かした「持続可能な自治体経営」を模索することが求めらます。

花巻市においても、「平成の大合併」による検証を図りながら、今後の地方自治の在り方について今から真剣に検討する時期がきています。