【物語のあるスイーツ】~春夏秋冬のおやつレシピ&エッセイ~

みずみずしい苺がぷつりと乗ったショートケーキ。サクサク食感がたまらないクッキー。どこか懐かしいプリンア・ラ・モード。週末に作り置きしたパウンドケーキ。

あまーいスイーツが食べたくなるのは、どんな時ですか?

私が一番甘いものを欲するのは、身体や心がクタクタに疲れている時、かもしれません。糖分を補給したいというのもあるけれど、スイーツは、ただそこにあるだけで人を幸せにする力があると思っています。見た目が華やかで、キラキラしていて、繊細で、宝物みたいなもの。最近は手軽に買えるスイーツも増えましたが、ホールケーキを見れば誕生日パーティーやクリスマスを思い出したり、綺麗にラッピングされた焼き菓子を見ると、誰かにプレゼントしたくなったり。やっぱり、どこか特別感のある存在です。

幼い頃から甘いものが大好きだった私が、作ることにハマり始めたのは高校生の頃でした。運動部に所属しながら、週1の休みに家庭部でお菓子を焼いて、先生にアドバイスをもらい、また次の週に試して。毎週、ひとつずつレパートリーが増えることも、完成度が上がることも嬉しくて。気づけば、当時勉強ばかりしていた私にとって大切なひとときになっていました。

あれからずっと、大人になった今でも、お菓子作りをコツコツと続けています。

「忙しいのに、どうしてお菓子を作るの? 買った方が早いでしょ!」と言われることもあります。それはもちろんそうなのですが、お菓子作りの時間は、私にとってひとつの癒しであり、頭の中を整理する時間でもあり、何より、おいしいお菓子を食べたい私のためでもある!のです。

自分を幸せにするためにお菓子をつくってきた私ですが、家族や友人にプレゼントすると、喜んでもらえることもすごく嬉しいんです。このほっこり嬉しい気持ちが、もっと回りまわって行けばいいなと思っています。

そんな気持ちを込めて。今回は、今まで作ってきたスイーツの中から特におすすめしたいレシピを、季節に合わせて2つずつ、計8つセレクトしました。さらに、おやつタイムのお供に、季節をテーマに書き下ろした4つのショートエッセイも添えました。

スイーツは、食べるその瞬間だけでなく、ショーウィンドウの前でどれにしようかな、こっちもいいな、いや、こっちも食べたい…ぐぬぬ……と、選ぶ時間も含めて幸せだなと思っています。そんな風に、今日はどれにしようかな?と、スイーツとエッセイを味わい、楽しんでいただけると嬉しいです。写真も、ほとんど新しく撮り直しています。エッセイだけ読んでいただいたり、写真を眺めたり、つまみ食いも大歓迎です。

毎日、頑張っているあなたへ。

ささやかな甘いひとときを、ぜひおすそ分けさせてください。

Spring Sweets

春は、物事のはじまり、新しい出会い。

少しずつあたたかくなる空気と、元気な草花の香り。やわらかな陽射しにさそわれて、買ったばかりのカーディガンを羽織ってみたりして。

つい外に出たくなってしまうこの季節は、味も見た目も、ほっとやさしい気持ちになれる2つのスイーツをご用意しました。

recipe1. 桜のメレンゲ

ふわりと桜の気配を感じると、春が来たのだな、と思う。

毎年、花見をしようと意気込むのだけれど、忙しなく過ごしていると2週間であっという間に散ってしまう。散った後の木々を見ると、どこかもの寂しさを感じてしまうこともあります。

そんな寂しさを埋めるために、桜のおやつをどうぞ。ふわりと軽やかなメレンゲは、口の中でしゅわりととろけます。ひとつぶ口に含むと、柔らかな春の色が体に染みて、なんだかぽわっとあたたかくなるようです。

ころんとした桜の粒たちは、並んでいるだけで、なんだか可愛い。桜の口金で優しく絞るのがポイントです。今回は、大きい桜と小さい桜、2種類絞ってみました。

メレンゲはとても繊細で、口の中に入れるとすぐに蕩けてなくなってしまいます。それが癖になって、ついもうひとつ、もうふたつ、と食べてしまう。この優しい甘さと儚さが、なんだか桜と似ているなあと思うんですよね。

recipe2. ウィークエンド・シトロン

「ウィークエンド・シトロン」は、その名の通り"週末に食べる"スイーツ。フランス生まれの焼き菓子で、家族や大切な人たちと週末に一緒に食べる、という意味が込められているのだそう。

レモンのアイシングでたっぷりコーティングされた見た目は爽やかで、青春みたいでキュンとします。一切れ食べるごとにパワーが湧いてくるのは、華やかなイエローカラーのおかげかも。

小ぶりのスリムパウンド型は、焼くだけでオシャレに仕上がります。ピスタチオダイスのトッピングは、春のイメージにもぴったり。他にも、細かくしたナッツをトッピングしてもおいしいです。

誰かとの週末のためにつくる「ウィークエンド・シトロン」も素敵だけれど、私は少し忙しい平日のために、時間のある週末に焼くことが多いです。平日、一切れずつ食べる。頑張った日は、二切れ食べていい。小さなルールをつくるだけでも、ちょっと楽しくなる。

楽しみは、自分でつくっちゃいましょう。

[春のエッセイ] ベランダの横顔

細身で無口な君は、いつもベランダから外を見ていた。教室の後ろの左の隅っこ。やわらかな風が、白いカーテンをふわりと揺らす。カーテンの隙間からのぞく横顔が、時々憂いを帯びていたのを覚えている。

春になると、中学の旧校舎を思い出す。私たちが2年生まで過ごした旧校舎は、築何十年で古かったことや市の方針もあり、違う場所に建て替えられることが決まっていた。そのことを噂で知ったのは、2年に上がったばかりの頃だった。まだこの校舎に1年分しか思い出はないのだけれど、自分たち以外の、ここで何十年も積み重ねられてきたであろう当たり前の日常みたいなものが、突然ぷつっと終わりを迎える。そう思うと、何とも言えない寂しさがあった。

「ねぇ、いつもここから何を見てるの?」

つい声をかけてしまった。その日、いつにも増して君が気持ちよさそうにベランダにいたから。

「ん? 外、だけど」

キョトン、という漫画のオノマトペが聞こえてきそうな表情で振り向くものだから、なんだかおかしくて笑ってしまう。

「外の何を見てるのかなーって、思って」

「んー、何を見てる、か……」

手すりに片肘をついて考え込む君の横顔を、じっと見つめる。

「遠くの木とか、花とか、校庭で走ってる人とか…かな。あんま深く考えたことなかったわ」

長い前髪がサラリと揺れる。出席番号が後ろの私は、いつも君の背中ばかり見ていたから、こんな風にくしゃっと笑う人だなんて、知らなかった。

「今日は、すげぇあったかいしなー」

君はそう付け加えると、柔らかな陽射しを全身で浴びるように両手をあげてぐーっと伸びをした。その様子が、まるで陽だまりでごろんと寝そべる猫みたいに自由で、羨ましくなる。

「…いいなぁ」

心の中で呟いたはずが、つい声に出てしまった。

「ん? ごめん、聞き取れなかった」

「ううん。なんでもない!」

君はもう一度軽く伸びをしてから教室に入ってくると、突然私の髪をワシャワシャと撫で回した。

「じゃ、部活行ってくるわ」

そう言ってスクールバッグを引っかけたかと思えば、数秒後にはスタスタといなくなってしまった。この気まぐれさも、やっぱり猫みたいだ、と思った。

窓の隙間からこぼれる風が、教室の後ろに規則正しく並ぶ書道の半紙を捲る。希望という文字が、一斉に揺れる。上手く言えないけれど、この光景はなんだかとてつもなく尊いものに思えた。

部活が休みの日や、日直で最後まで教室に残る日は、私もひとりベランダに出ることが増えた。ここから外を眺めると、自然を全身で感じられてすごく心地が良い。それから、今まで気に留めていなかったような色々な音も聴こえてくる。

私が通っていた中学校は、お世辞にも都会とは言えないけれど、田舎と表現するのも少し違う、ちょうど良い場所にある。校庭の周りを囲む木々は、春の陽射しを浴びながら生命力を養い、雨の後には水滴を反射してキラキラと光って見えた。校舎の二階のベランダから校庭まではそれなりの距離があるのに、そよそよと葉擦れの音色が聞こえてくるのだから不思議だ。耳をすませば、遠くに鳥の声も聞こえる。何の鳥だろう。

校庭には、陸上部やテニス部、サッカー部、ソフトボール部、野球部らの声が響き渡る。吹奏楽部のトランペットもはっきり聞こえるから、今日は外練なのだろう。

私はバドミントン部でいつも体育館に篭っており、ランニングの時間以外はほとんど室内。シャトルが影響を受けないように、真夏でも窓とカーテンを締め切っているせいで、外の世界とは無縁な日々だ。練習が終われば外は暗くなっていて校庭の様子を見ることはなかったし、太陽や木々がこんなにも日々表情を変えているなんて知らなかった。

日直の仕事が終わり、早く部活に行かなければという思いと、もう少しここで外を眺めていたいという気持ちがせめぎ合い、いつも後者が少し勝る。校庭から聞こえてくる部活の音と、春から梅雨にかけての時期独特の、少しゆらいだ気温とにおいが入り混じる。もしかしてこれが青春か?なんて、ちょっと感傷的になってしまう。

「なに、見てんの?」

「わっ!」

誰もいないはずの教室で突然声をかけられたものだから、驚いて声が上擦ってしまった。君は自分の机の近くで、何やら探し物をしていた。

「ちょっと、忘れもんしちゃってさ」

「あっ、そうなんだ」

うん、という返事と、ガサゴソとプリントが擦れる音がやけに響く。

「こんな時間に、なんで残ってんの?」

「日直の仕事、今終わったの。これから部活行くとこ」

「そっか。日直だったな」

「うん」

教室で見る野球部のユニフォームは、ベランダから眺めるよりずっと泥だらけに見えた。靴下やスパイクまで真っ黒だ。そういえば、昨日の夜少しだけ雨が降ったっけ。

探し物はもう見つかったようで、君は額の汗を拭いながら、私の隣に立つ。

「結構いいでしょ? ここ」

「なんか、いいね。部活の声とか、木とか、風とか……」

「いろんな音が聞こえるんだよな」

「うん。ベランダに一歩出るだけで、こんなに感じるものが多いなんて、知らなかったな」

「だよなー」

「でも、この景色もあと1年で見られなくなっちゃうのは、ちょっと、寂しいかも」

突然恥ずかしいことを言ってしまった、と焦って君の横顔を覗くと、さっきのリラックスした表情のままで、少しホッとした。

「あと1年もないんだな」

「うん。3年になって新しい校舎にいるなんて、全然想像できない」

「だな。でもまぁ、1年後には色々変わってるんだろうな」

「変わる?」

「環境とか、クラスとか。それに、俺らも、みんなも、成長するだろ」

「そっか。でも、だからこそ…というか。変わらない場所があったらいいのに、って」

ベランダの手すりに身体を預けたまま、私たちはしばらく無言で校庭を見下ろしていた。さっきと同じ音が、風が、香りが、確かにここにあるのを感じた。

「もし、ここがなくなってもさ、」

君の声に反応して左を振り向くと、ぱちりと目が合う。

「そん時は、新しい場所を探せばいいじゃん。ここより良い場所があるだろ。きっと!」

真っ直ぐすぎて眩しい言葉は、揺らいでいた心をふわりと包み込んでくれるようで、何だかくすぐったい。

君は頬に流れる汗をユニフォームの裾で拭うと、猫みたいな目で笑いながらでこう続けた。

「休憩終わり。ほら、ぼけっとしてないで、部活行くぞ」

「あっ…うん!」

2人で手分けしてベランダと窓の鍵をささっと閉め、教室を出る。

「それじゃ」

「うん。じゃあね」

どちらからともなく手を振る。私は体育館に、君は校庭へ。別々の方向に進んでも寂しくなかったのは、明日も会えるとわかっていたからだ。

さっきまでのセンチメンタルな心は、どこか晴れやかな気持ちで上書きされていた。

桜の蕾が膨らみ始める少し前、新しい校舎が完成した。旧校舎は、新校舎への移転が終わったあと、すぐに取り壊されてしまうという。それもあってか、急遽春休みの間に1日だけ解放され、学校中の壁に自由に落書きをして良いという日が設けられた。

私は友達と一緒に、マーカーを数本持って校舎の中をひとつずつ回った。美術室、音楽室、体育館、別館、廊下。ここでこんなことあったよね、この授業が楽しかった、なんて話しながら校舎を周るだけでも楽しかったけれど、白かったはずの壁にカラフルな色で文字やイラストがびっしり書かれていたのには驚いた。自分や友達の名前、将来の目標、似顔絵、好きな人への告白や先生へのメッセージ……あまりにたくさんの想いが溢れていて圧倒されてしまい、優柔不断な私はどこに何を書いて良いかわからず、結局何もせずに校舎を回り切ってしまった。

「あっという間に回っちゃったね」

「うん。なんだか急に寂しくなってきちゃった。先生に会いに行ってこようかな。りりはどうする?」

「私もちょっと行きたいとこあるから、行ってきていい?」

「わかった。じゃ、終わったらまた集合しよ!」

友達と下駄箱で別れ、私は2年の教室へ向かった。

教室の後ろの左の隅っこ。ついこの間までここで揺らめいていたはずの白いカーテンは、既に取り外されてしまっていた。その代わり、窓の外には空が大きなパノラマのキャンバスみたいに広がっていて、気づけば私はその青に吸い込まれるようにベランダへ出ていた。

両手を広げて、大きく伸びをする。胸いっぱいに、息を吸う。目を閉じて、香りを感じる。やっぱり、ここはとても心地がいい。けれど、一年前のあの頃とは、何だか少し違う気がした。校庭から、部活の音は聞こえない。葉擦れの音も、吹奏楽の音も、鳥の声も、聞こえない。同じ場所にいるのに、自分もまるで違う人になってしまったような、不思議な感覚。時間が経つと、自分も環境も、感じるものも変わってしまうのかも、と思うと少し寂しくなる。

机や黒板、後ろの壁まで、隙間がないほどびっしりとメッセージが書かれた教室とは対照的に、ベランダにはまだ誰もメッセージを残していないようだった。私は手すりの内側の泥を親指でぐいっと拭い、空色のポスカで「私はこの景色を忘れない。」と書き記した。

微かに梅の香を纏った3月の風が、ぶわりと吹き抜けた。

カラカラ、と教室の扉が開く音がした。

「なに、見てんの?」

振り返ると、猫目の君が笑っていた。

Summer Sweets

夏といえば、甲子園、花火大会、音楽フェス……

個人的には好きなものがぎゅっと詰まった季節。汗だくになりながら冷たいアイスを食べるなんて、もう最高のひととき。一方で、夏の空気はどこかセンチメンタルな雰囲気も纏っていて、心が揺さぶられることも多い。そんな気がします。

夏が好きな人も、ちょっと苦手な人も、見るだけでエナジーチャージができるような、爽やかな2つのおやつをご用意しました。

recipe3. ひまわりサブレ

ひまわりの英語名は、sunflower。見た目が太陽に似ていることもありますが、陽の動きを追うようにまわっていく、まさに太陽の花。

幼い頃に祖母に連れて行ってもらったひまわり畑の光景が、今でも忘れられません。

あの時の憧れを忘れたくなくて、鮮やかな黄色のサブレにしました。

3つのパーツで型抜きをすると、1枚で色々な味を楽しめます。薄力粉だけでも良いですが、個人的にはアーモンドプードルを入れたレシピの方が好き。香ばしさとコクが加わり、見た目以上にサクッと軽い食感で、何枚でも食べられちゃいます。

黄色の焼き具合が、ちょうど本物のひまわりの色に近くなるところもお気に入りのサブレ。夏は特にお菓子作りが難しい季節ですが、慌てず焦らず、クッキー生地はその都度しっかり冷やしてから型抜きしましょう。生地を冷凍しておけば、いつでも焼きたてのサブレが食べられますよ!

recipe4. 流れ星のゼリー

初めて流れ星をみた夜のことは、きっとこの先忘れることはないだろうと思う。想像以上に一瞬の出来事で、でも想像以上に綺麗だった。ただひとつ驚いたのは、特に流星群でもない夏の夜、ぼーっと見上げた空に見えたということ。

流れ星は、すごく特別な現象で、決まった日にしか見られないと思っていたけれど、そんなことなかった。私たちの日常にあるものなんだ。それを見ているか見ていないかなんだな、って。

そんな夏の夜空を、アガーを使ってカップゼリーに閉じ込めました。

ゼラチンを使ったゼリーに比べ、アガーはぷるんっとした食感と透明感がアップするので、夏におすすめ。常温で型崩れしないところもポイントです。

今回のレシピは、スプーンですくった時にまだ少し柔らかさが残るようにしていますが、アガーの量を増やすと、より固い仕上がりになります。

透明なゼリー、青いゼリー、濃い青いゼリー。重ねてグラデーションをつくると、横から見た時より鮮やかに。

バタフライピーとレモン汁の量を調整すると、紫〜ピンク色のゼリーを作ることもできます。ぜひ、色々な空をアレンジしてみてください。

[夏のエッセイ]向日葵のビール売り

高校生くらいまで、ずっと「美人になりたい」と思っていた。

顔が整っていれば、メイクも映えるしどんな服でも似合う。自己肯定感も上がり、他人の目を気にすることなく、いつも笑顔で、他人からもモテるはずだと。けれど、美しさというのは、顔が整ってさえいれば良いわけではない。それに気づかされたのは、大学時代のビール売りのアルバイトがきっかけだった。

「生ビールいかがですかー!」

華やかなユニフォームを身に纏い、大きな声で呼びかける。階段の一番下まで降り、グラウンドを背に、客席に向かって一礼してから販売するのがルールだ。軽やかに階段を上がっているように見えるかもしれないけれど、背負っている樽の重さは10キロ以上ある。

「今日も頑張ってるねー!2杯お願いね」

「はーい!ありがとうございます!1600円になります」

肩にかかったホースを外し、左手のカップに一気にビールを注ぐ。ふわふわの泡が黄金比になるよう、泡の量は最後に調節する。何杯も注いでいると、カップを見ずとも綺麗な黄金比が作れるようになり、注ぎながらつり銭の準備をしたり、次のお客様を目で探したりする。売り子は結構マルチタスクなのだ。左手には、カップだけでなく千円札を何枚も挟む。何よりスピードが重要なので、ポーチに入れるより挟むだけの方が効率が良い。常連さんはそれをわかっていて、丁寧に半分に折りたたんだお札を持たせてくれる人もいた。

「今日も8ウラまでなので、次は3回裏くらいに来ますね」

「よろしく頼むよー!」

呼びかけからビールの提供までは、数十秒。観戦の邪魔をしないようできるだけテキパキ動くけれど、野球好きな私はついついお客様との会話を楽しんでしまう。そんなことを繰り返しながら約2時間半、階段を上り下りしながらビールを販売し続けるのがこのアルバイトの内容だ。

売り子の給料は、歩合制である。ゆえに、それぞれの売上杯数は事細かにランキングとなって日々可視化される。その順位によって、次の試合の販売物や場所にも影響があり、さらに私が所属していた会社は、授業で休むと前日の杯数がリセットされるような仕組みもあったので、なかなか厳しい世界である。

私が野球を好きになったのは、小学3年生の時だ。母に連れられて初めて観に行ったプロ野球が、その後の人生を大きく変えた。

初めて野球を観た日、ホームランを打ったのが、高橋選手だった。大きく弧を描いたボールが私たちのいるスタンドに入ると、これまで感じたことのない熱気と歓声が身体を包む。金管楽器の応援団に、肩を組むサラリーマンの大合唱、タオルを振り回す大勢の観客。お祭り騒ぎのライトスタンドの中から見上げたバックスクリーン。そこに映る彼の背中はあまりにも冷静で、颯爽と走る姿に引き込まれた。

「ホームラン、やったねー!!」

ポン、と弾けるような明るい声。

ふと振り向くと、少し前に母が買ったビールのお姉さんが立っていた。えんじ色の帽子に、かわいいショートパンツ。にこっと白い歯をのぞかせた笑顔は、帽子に飾られた向日葵よりも、うんと華やかで綺麗だ。

「私も、お姉さんみたいに…なれますか?」

自分でもびっくりするほど、自然と口から出た言葉だった。母も目を丸くして顔を覗き込んでくる。

「えーっ、そんな風に思ってくれるの? 嬉しいなあ。絶対になれるよ! ビールは重くてちょっと大変だけど、野球が好きなら、この仕事は絶対に楽しいよ」

私の頭にぽんと手を置くと、上のお客さんに呼ばれて、お姉さんはすぐに行ってしまった。

初めて野球を知った日、私は向日葵のお姉さんになるという小さな目標ができた。

あれから中学生、高校生、大学生になっても、私の1番の趣味はずっと野球観戦だった。あの時とは比べ物にならないくらい、野球にも詳しくなった。大学生になり、すぐに私は売り子のアルバイトに応募をして、運良く採用してもらうことができた。

けれど、現実はそう甘くない。私はお金を稼ぐことが1番の目標ではないとはいえ、売上杯数が伸びないと、やっぱり悔しい。頭で考えて工夫をしても、翌日ものすごく売れるわけではない。突然可愛くなれるわけでもない。勉強みたいに、努力が結果に直結しない。突然新人の子が入って、ポンと順位を抜かされたりもする。日に日に悔しさは虚しさに変わり、授業も忙しくなってきた頃、「もう辞めようかな」と思った時期がある。

それでも、私は売り子を辞めなかった。理由は、野球が好きだったこと、そして野球好きな大切なお客様と出会ったこともあるけれど、それ以上に売り子のみんなが好きだったから、というのも大きい。

「ビールの売り子のお姉さん」は、本当に美しい人が多かった。ミスコンで受賞するような人やアナウンサーの卵、アイドル活動をしている人、そうでなくともすれ違うだけで振り向いてしまうような美人も、わんさかいる。私みたいに野球好きで採用されるケースは稀なのだ。

美しいお姉さんたちは、強い。心が強いということもあるけれど、努力する意志、美しくいようとする姿勢、自分自身を高める向上心、場の空気を明るくする力。裏では、体調不良で顔色が悪そうにしていても、販売時間になればそんなことを微塵も感じさせないくらい満面の笑顔で仕事をこなす。全然売れなかったと大泣きしていた人が、翌月ものすごい杯数記録を作っていたこともある。それから、素直な人も多かった。良いことだけではなく、悲しい時は悲しい、つらい時はつらい、助けてほしい時は助けてほしいと他人に頼ることができる。そんな彼女たちの姿に、新たな美しさを見つけ、私は憧れた。皆みたいになりたい、と強く思った。

ある日、私がビールの販売をした日。前日の夜中までテスト勉強を詰め込んだこともあり、販売開始2時間後に体調不良になり、リタイアしてしまったことがある。ビールを販売できる売り子の人数は限られているのに。私が穴を空けてしまった。どうして体調管理ができないんだ。今日頑張れば明日もビールを売れたのに。前半はこの前より調子が良かったのに。常連さんのところに行くって約束していたのに。私はだめだ。皆みたいにできない。考えれば考えるほど悔しさが増してきた。情けないが、限界まで使った足の筋肉も痙攣を起こし、裏の精算所の近くでタオルに顔を押し当てて座っているしかなかった。

気づけば販売時間が終わり、売り子たちが続々と精算所に並び始める。隅っこでうずくまっている私はきっと不自然だったはずだ。

「大丈夫?お茶持ってきたよ」

「体、冷えてるね。大きいタオルもってきて!」

「徹夜明けなのによく頑張った!」

「これ、さっきもらったお菓子。あとで食べなね」

「動ける?あっちまで一緒に歩こ」

自分たちもとても疲れているはずなのに、優しく声をかけてくれるお姉さんたち。何も言わず頭にポンと手を置いてくれる先輩も、心配そうに声をかけてくれる後輩も、寄り添ってくれる同期も。あの時の私は、本当にみんなに救われた。そしてまた、美しさの違った形を垣間見ることができた。

初めて球場で出会ったお姉さんが帽子につけていた向日葵の髪飾りは、私の憧れだった。花飾りの大きさや色は、売り子によって違う。球場で常に動き回る売り子たちの中から目当ての子を探すのに、花の色や形は大きな目印になる。それ故、よっぽどのことがない限り、花は変えない人の方が多いと思う。もし自分が売り子になったら、あのお姉さんみたいに大きな向日葵をつけようと思っていた。けれど、私は2年、3年と売り子を続けても、あのお姉さんみたいな素敵な売り子になれている自信がなく、ずっと小ぶりなピンク色の花飾りをつけていた。それでも、しっかり気づいてくれるお客様はいて、それを目当てに見つけてくれたり、野球の話ができることは本当に楽しい時間だった。

大好きな球場で、大きな歓声の中で、尊敬する皆と売り子を続けられていること。そのことが、とても幸せだった。周りの皆に比べると、情けなかったかもしれない。売上は伸びなかったかもしれない。小さい一歩だったかもしれない。華やかなオーラのある売り子ではなかったかもしれない。けれど、みんなと一緒に売り子として働き抜いたということ自体が、私にとって大きな自信になった。

大学4年になり、自分にとって最後の売り子の3連勤。初めて、向日葵の造花をつけた。誰にも言わなかったけれど、小学3年生の頃に憧れた向日葵を、どうしてもつけてみたかったのだ。

裏口の守衛さんに挨拶をして、バタバタと出勤する。受付で今日の番号カードを取り、ユニフォームと帽子、ポーチを1つずつ取り、ロッカールームへ向かう。隅っこのいつもの番号に私服を畳んでしまい、タオルを胸元と腰に仕込む。待機場でみんなとぐうたら喋った後、裏口を通って待機場に向かう。空カップの数を数えながら、釣り銭のビニールを破ってポーチに入れる。スタッフさんから今日の注意事項を聞く。皆と話をしながら靴下の長さを整えたり、準備運動をする。少しずつボルテージが上がる球場の音を感じつつ、売り場ごとのチームに分かれて並ぶ。スタッフさんたちが揃えたビールの樽を、順番に背負う。それぞれのコンコースの入口で、合図を待つ。

スタッフさんのQ出しで、私たちは一斉に客席へ飛び出す。一気に世界が開ける。何度味わっても慣れない、ピリッとした緊張感。試合が始まる前の、このワクワク感。客席から感じる圧倒的な熱気。これが最後になるんだという寂しさ。いろいろな感情がぶわっと体を駆け巡った感覚を、私は一生忘れられないと思った。

最終日は、常連さんが遠くの席からわざわざ私の売り場まで買いに来てくれたり、家族や学校の友人たちも駆けつけてくれたことが、有難かった。特に常連さんたちには、この3年半のお礼を一人一人に直接伝えることができ、これで本当に引退なんだなと、実感が湧いてきた。

「すみませーん!こっちもお願いします!」

3回裏、ちょうど味方の攻撃が盛り上がっている頃、一塁側上段にいたファミリーのお父さんから呼びかけられた。話を聞くと、数か月ぶりの観戦なのだという。私はいつものようにビールを注ぎ、800円を受け取った。

「楽しんでくださいね!」

お釣りを渡しながらそう声をかけ、次の客席を目指そうと振り返った時。

「ひまわりのおねえさん、がんばってね」

後ろから、ちいさな声がした。驚いて振り向くと、お父さんとお母さんと一緒に、女の子がにっこり笑って手を振ってくれていた。私は精一杯の笑顔で手を振り返しながら、初めてあのホームランを見たときくらい、心が震えていた。

私は、この時はじめて、自分を売り子のお姉さんとして認めてあげようと思えた。

あれからもう10年以上が経つ。

楽しいことも、嬉しいことも、苦しいことも、悲しいことも、それなりに経験してきたと思う。大学を卒業し、社会人になり転職も経験し、今まで出会ったことのない人たちとの接点もあった。

けれど、私にとっての憧れは、ずっと変わらず「売り子のお姉さん」たちだ。一人ひとり、帽子につけていた造花のように個性は違うけれど、外見だけでなく内面も、常に高みを目指して努力し続ける。他人に優しく、柔らかくも華やかに輝き続けているみんなのことを、今でもずっと尊敬している。

目を瞑れば、いつでも私は大好きな球場の、あの瞬間に戻ることができる。振り向けば、売り子のみんながいる。どんなに辛いことがあっても、私は大丈夫だって思える。

「生ビールいかがですかー!」

樽は重くて、ふくらはぎは筋肉痛で、汗だくで。でもどうしようもないくらい幸せで、笑顔で仕事をする自分が、大人になった私の背中を誰よりも押してくれる。

引き出しの奥からひょこっと出てきた、向日葵とピンクの造花。1回しか出番がなかった向日葵も、3年以上現役でクタクタになった花飾りも、どちらも大切で、私らしい。

ふたつの懐かしい花飾りを手にしながら、そんなことを思った。

Autumn Sweets

スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋、読書の秋。秋の楽しみは数え切れないくらいあるというのに、どうして毎年こんなに一瞬なのだろう。

いも、くり、かぼちゃ。ほっこりした美味しいものを楽しめるのも、この季節ならでは。そんな貴重な秋を、めいっぱい感じられるおやつをつくりました。

recipe5. マロンフィナンシェ

昔、親戚からもらった栗を隠れて食べて、こっぴどく叱られたことがある。というのも、数粒どころではなく大量に食べてしまったから。少し味見しようと思っただけなのに、気づけば止まらなくなってしまう…それほど魅惑的な、秋の栗たち。

栗のお菓子といえば、栗饅頭やきんとん、栗羊羹など和菓子も良いけれど、今回は香ばしさとサクサク食感を楽しめる、フィナンシェのご提案です。

焼いている時からキッチンがマロンの香りに包まれるのがもう、幸せ。

焦がしバターとアーモンドプードルがポイントのフィナンシェに、濃厚なマロンクリームをたっぷり使いました。卵白が余ってしまった時のお助けレシピとしてもおすすめです。

フィナンシェは17世紀にフランスで生まれたお菓子で、多忙な金融マンが手を汚さずに食べられるように作られたそうです。四角い形が多いのは、金塊の形をイメージしているからだとか。今回はマロンのイメージに近いものをと丸いカップを使用しました。同じレシピでも、形を変えるだけで雰囲気がガラッと変わるのは、焼き菓子の面白いところですね。

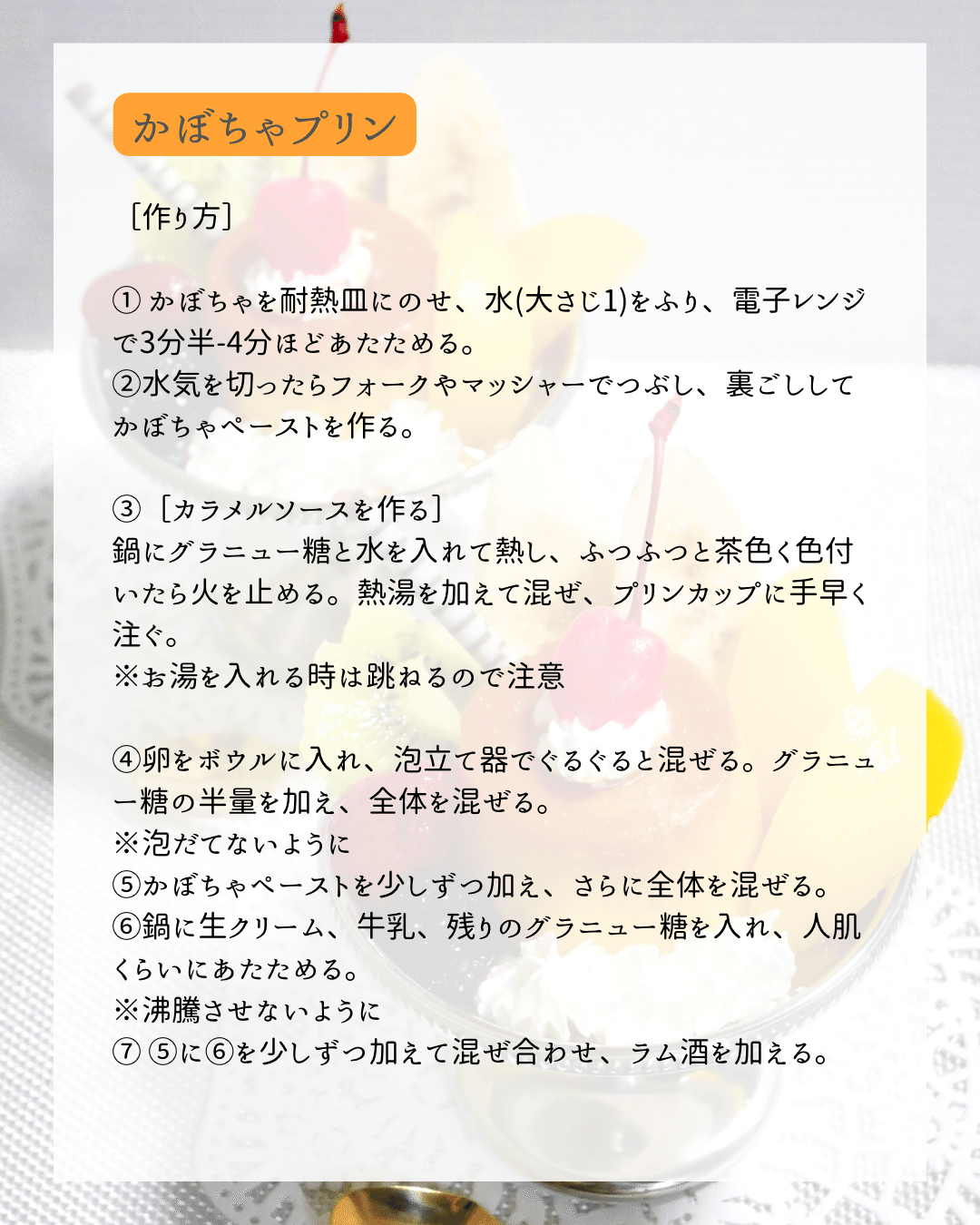

recipe6. かぼちゃのプリン・ア・ラ・モード

洋菓子店やコンビニ、スーパー、秋になると色々なところにかぼちゃのスイーツが並びます。その中でも1番の推しが、かぼちゃプリン。そして、プリンの王様といえば、やっぱりプリン・ア・ラ・モード!この最高な2つを組み合わせたらどうなるんだろう?……わくわくしながら作ってみたら、最高の一品ができました。

ホクホク感もしっかり感じる、かぼちゃプリンのレシピをどうぞ。

プリンア・ラ・モードは、メニューにあるとつい頼んでしまう、特別感のあるスイーツ。今回のこだわりは、少し高さのあるプリンカップを使用したこと。富士山型のぽてっとした見た目のプリンも可愛いですが、高さがあるとスタイリッシュに盛りつけできます。生クリームのほかに、黄桃、キウイフルーツ、バナナ、ミックスベリー、さくらんぼ、チョコレートを添えました。

プリンは、固すぎず柔らかすぎない、絶妙な食感。かぼちゃから作ったペーストを使用しているので、ひとくち食べるとぶわっと秋の風味が広がります。ほろ苦いカラメルソースとの相性も抜群。

更に、レトロな器やガラス製のお皿に盛りつければ、"昔ながらの喫茶店"にタイムスリップできるはず。数種類のフルーツを用意して生クリームを添えるだけで、いつものおやつタイムが更に豪華になります。友人を自宅に招待したり特別な時はもちろん、頑張った自分へのご褒美にも、ぜひどうぞ。

[秋のエッセイ]ミルクコーヒーとクロワッサン

パン屋の朝は早い。

朝5時に起床。30分で準備をし、軽くメイクをして家を出る。

「おはようございます!」

「おはよう〜」

「今日もよろしくね」

「お願いしまーす」

先に仕込みを始めているベイク担当のスタッフと店長に挨拶し、ロッカーの鍵を受け取る。白いブラウスにブラウンの制服とネクタイ、髪の毛を縛った上に帽子をすぽっと被り、名札をつける。爪の先まで丁寧に手を洗ったら、準備完了。

連絡事項が書かれたボードを見ると、かぼちゃやさつまいも、栗など、秋の食材をふんだんに使ったパンの写真がずらりと並んでいた。

「新作、全部おいしそうですね」

「今年の秋は、自信作が多いよ。朝から出ないパンもあるけど、1つずつ覚えてね」

「わかりました!」

私がアルバイトを始めた頃の店長は言葉遣いがやわらかく、まさに“パン屋の店長”というイメージにぴったりな男性だった。初心者の私にも優しく、1つ1つの仕事を丁寧に教えてくれた。朝の時間帯は他にもベテランスタッフが多く、頼もしかったのを覚えている。

濃厚なバターの香り。規則正しく並ぶ焼きたてのパン。キリッと香るコーヒー。リラックスできる音楽。オレンジのあたたかな照明。時間がゆったりと流れるパン屋さんの雰囲気が、幼い頃から好きだった。

私が働いていたパン屋は、店内に20席ほどの小さなイートインスペースがある、いわゆるカフェベーカリーだった。パンだけでなく、ドリンクの提供も行う。コーヒーマシンやドリンクの仕込みがあるため、朝番は少し忙しい。ホットコーヒー用とアイスコーヒー用の豆が違うということすら知らなかった私にとって、どの作業も新鮮で面白かった。

初めは、パンの種類と名前を覚えるのに苦労した。バゲットやメロンパンなど、一般的なパンの名前はわかるものの、総菜パンや創作パンは、レジで瞬時に名前を判断できるようになるまで時間がかかった。アルバイト初日は、店長から白い紙とペンを渡され、陳列されたパンとその名前をひたすら書き込んだ。アルバイトが終わった後も頭の中でイメージしながら、テスト勉強のように暗記をする。定番商品と売れ筋を覚えれば、あとは定期的に入れ替わる季節パンをその都度覚えれば良いので、最初さえ乗り越えればあとはそこまで難しくない。

朝は、つくりたてのバーガーセットやサンドウィッチ、ホットドッグ、それからトーストセットの注文も多かった。しばらくして、授業の都合でアルバイトに入るのが夜の時間帯だけになってからわかったことだが、セットメニューは朝の時間帯の方が圧倒的に多く出る。サンドイッチやホットドッグは、調理スタッフがいる夕方までしか作れないため、夜は売り切れのことも多いのだ。

「あと3分で開店です。シャッター開けます」

店長の声を合図に、私たちは制服の襟を正し、背筋をピンと伸ばす。

「今日もよろしくお願いします」

「お願いしまーす!」

朝7時、オープン。

お店は駅ナカにあるので、通勤通学する人たちの後ろ姿を見ながらゆったりとスタートを切る。その日は、クロワッサンを3個以上購入するとお得になるフェアが始まったばかりで、いつも以上にクロワッサンが売れた。

濃厚な発酵バターの香りは、贅沢な朝の香りそのものだなあと感じる。銀のトレイにのった三日月のそれらは、朝の時間とは思えないほど、飛ぶように売れていった。

「店長、今日はクロワッサンがよく出ますね」

「うん。先にポスターを出しておいてよかった。これから総菜パンの仕込みに入るから、ちょっと裏に入るよ。表はまかせるね」

「わかりました!」

パンの名前やセットメニューにドリンク、清掃作業。一通りの作業を覚え、少しずつ慣れてきたとはいえ、まだアルバイトを始めて数ヶ月だ。不安はあったものの、難しい作業はないので問題ないだろうと思っていた。

「すみません。こちらのパン屋さんは、店内で食べられますか?」

声をかけてくれたのは、深いブルーのジャケットを羽織った、ご年配の男性だ。

「はい、可能です。今は比較的空いていますので、すぐにご案内できます」

「ありがとう。それじゃ、パンを選んできますね」

「はい。ごゆっくりお選びください」

「ご丁寧に、ありがとう」

年齢はうちの祖父と変わらないくらいに見えるが、ピシッとしたジャケットと黒い大きなバッグを抱えている姿は、バリバリ現役の仕事人に見える。棚に並べられたパンをひとつひとつ見ながら嬉しそうに微笑む様子を見ていると、こちらまで心がほっこりする。この人はきっとパンが好きなんだなと、ひと目でわかる。

「すみません、お嬢さん。このお店のおすすめを教えてください」

「はい! お店が初めてでしたら、クロワッサンがおすすめです。今ちょうどフェアをやっていて、3個以上購入するとお得になります。が、おひとりで3個は……ちょっと難しいですよね」

「ははっ。1人で3個は、ちょっとわんぱくですねぇ」

「失礼いたしました。セットメニューですと、つくりたてのサンドイッチやホットドッグのセットもおすすめですよ」

「お、それはいいですね。それでは、サンドイッチセットをお願いします」

「承知いたしました。ドリンクメニューは、こちらにございます」

「わかりました。ありがとう」

若者の私に、こんなにきれいな言葉を使ってくださるお客様がいるんだ、と驚いたのを覚えている。トレーとトングを受け取ると、もう一度、ありがとうと言われた。

「ちょっと質問があるんですが、」

「はい。なんでしょう?」

「ミルクコーヒーを頼みたいのだけれど、メニューにありますか?」

ミルクコーヒー、という言葉を、この時初めて聞いた。アメリカンコーヒー、ブレンドコーヒー、エスプレッソ。ミルクを使ったコーヒーメニューだと、カフェラテ、カフェオレ、カプチーノしかない。名前からして、ミルクを使ったコーヒーであることは確かなのだろうけれど、どんなメニューか確信が持てなかった。

「ごめんなさい。私、まだコーヒーの知識が浅くて。詳しいスタッフに確認してきてもよろしいでしょうか?」

「いえ、面倒な質問をしてしまってごめんなさい。では、コーヒーにミルクが入ったものはあるでしょうか?」

「コーヒーにミルクを合わせたメニューですと、カフェオレがございます。いかがでしょうか?」

「では、あたたかいそちらと、サンドウィッチのセットをお願いします」

「かしこまりました。少々お待ちください」

私は、自分の知識の浅さに申し訳ないと思う気持ちと、一方で奥で忙しそうに動いているスタッフたちに声をかけるのが難しそうな状況もあり、内心少しほっとしていた。お代を受け取り、お皿に作りたてのサンドウィッチを乗せ、ホットカフェオレとお手拭きを準備する。

「お待たせいたしました。もしよろしければ、お席までお持ちします」

「ありがとう。では、お願いします」

男性は、外が良く見える窓際のカウンター席に腰かけると、にっこりと笑い、どうもありがとう、ともう一度声をかけてくれた。

「それでは、ごゆっくりお過ごしください」

時計を見ると、8時を回っていた。

駅構内には足早に歩く人たちが増え、店内も混み始めていた。奥からは、「クロワッサン、焼きたてでーす」と、ベイク担当のスタッフの声が聞こえる。朝よりも濃厚なバターの香りをふわりと感じ、男性にもやっぱりクロワッサンをすすめればよかったかな、と少し後悔する。そう思ったのも束の間、テイクアウト用レジの列が更に混み始め、私はひたすらレジ打ちと品出しに没頭した。

その日のアルバイトを終えたのは、11時。昼のピークを迎える少し前に主婦さんとバトンタッチし、大学へ向かう。

電車の中で、「ミルクコーヒー」について調べてみた。

カフェオレはドリップコーヒーとミルクの割合が1:1なのに対し、ミルクコーヒーはミルクの割合の方が多いことがわかった。あまり割合に決まりはないようだ。いわゆるコーヒー牛乳のようなものだろうか。さらに色々なカフェメニューを調べてみると、昔ながらの喫茶店では「ミルクコーヒー」として今も提供されているらしい。

あの男性が、昔を懐かしみながらミルクが強いドリンクを希望していたのだとしたら、別案としてミルクティーやホットミルクの提案も良かったのだろうか。エスプレッソではあるが、ミルクの割合が多いカフェラテという提案もあったかもしれない。

正直、コーヒーよりもパンへの興味の方が強く、コーヒーメニューの違いについて考えたことは今までなかった。コーヒー好きな人にとっては当たり前なのだろうが、調べれば調べるほど奥深い世界であることがわかった。もこもこしたフォームミルクが乗ったカプチーノは、マイルドな見た目だが、カフェラテより苦さが強いようだ。そこにチョコレートソースを加えると、カフェモカになるらしい。

そのあと大学についてからも、気がつけば休み時間のほとんどを、コーヒーについて調べる時間に充てていた。

それから、私はもう1つのアルバイトと大学の試験に追われ、次にパン屋のアルバイトに入れたのが2週間後になってしまった。フェアで忙しい時期にシフトに入れなかったことを店長に謝ると「試験お疲れさま。今日からまた別のフェアが始まるから、頼りにしているよ」と、相変わらず優しい言葉をかけてくれた。

2週間ぶりの朝バイト。早起きは少し大変だけれど、この発酵バターの香りを嗅ぐと、そんなこと一瞬で忘れてしまうくらい幸せな気持ちになれる。

前日にコーヒー豆の納品があったようで、山になったそれらをストック倉庫に整理しながら、2週間前よりもその豆たちに愛着が湧いていることに気づき、我ながら笑ってしまう。店長から渡された新メニューのレシピ表を見ると、先週からマロンラテが始まっていた。マロンシロップを入れたカップにカフェラテを抽出し、ホイップクリームにマロンソースをトッピングするレシピ。これは絶対においしいに違いない。今日は定番パンのほか、朝から秋の新作パンも多めに並べるらしい。ベイク担当のスタッフに焼く前の生地を見せてもらいながら、レジのボタンの位置と色をさっと覚える。

午前7時。今日もパン屋の1日が始まった。

この日は朝から駅構内の人が多く、昼ご飯用だろうか、テイクアウト利用が多かった。レジ打ちをしながら、食パンをスライサーで8枚切りと6枚切りに切り分ける。トーストセット用に厚めにスライスした食パンは、別の場所に分けておく。焼きたてのパンたちは丁寧に袋に入れるが封はせず、ステッカーと成分表示シールを貼る。カウンター内では、セットメニューのサンドウィッチやホットドッグの仕込みを進め、コーヒーのストックを作る。

そんな風にバタバタと過ごしていたら、後ろから、ふと声をかけられた。

「お嬢さん、おはようございます。今日も、良い朝ですね」

声だけですぐにわかった。あの時の男性だった。

「おはようございます! あっ、あの……」

急なことで、つい慌ててしまった。男性は少し首をかしげながらも、言葉の続きを待ってくれている。

「私、謝らないとって思っていて……」

「謝る?」

「先日いらっしゃった時に、ミルクコーヒーについてよく知らずに、曖昧なご案内をしてしまったこと、大変申し訳ございませんでした」

男性は、驚いた表情で手を左右に振りながら、とんでもない、という様子だった。

「私、帰ってからたくさん調べました。あいにく、ミルクコーヒーと同じメニューは当店にご用意がないのですが、メニューについて以前より詳しくご案内できると思います」

「私の方こそ、メニューにないものを注文してしまって申し訳なかった。あの後、忙しそうで帰り際に声をかけられなかったんですが、あのコーヒー、とてもおいしかったです」

その言葉を聞いて、ずっと心にひっかかっていた小さなしこりのようなものが、少しずつ溶けていくような気がした。

「そう言っていただけて、ほっとしました。秋メニューも始まったので、もしよかったら紹介させてください」

「ありがとう。ぜひ、お願いします」

その時間はちょうどお客様が少なかったこともあり、並べられたパンを見ながら、秋の新商品を中心に、定番メニューやドリンクメニューについて説明した。男性は、どうしようかなぁと数分悩んでいたけれど、これにしますと選んでくれたのは、クロワッサンとなると金時パン、カフェラテだった。

「お嬢さんと話していると、全部食べてみたくなります」

「ありがとうございます。良かったら、また感想を教えてくださいね」

「わかりました」

男性は、嬉しそうに微笑むと、前回と同じ窓際のカウンター席に着席した。

「では、ごゆっくりお過ごしください」

私は小さくお辞儀をして、レジカウンターに戻った。

そのあと、8時過ぎの時間は再びテイクアウト利用が立て込み、食パンのスライス作業とバゲットの袋の準備、品出しにレジ打ちと、いつも以上に忙しなく動き回っていた。この日は朝のサンドイッチセットが8時半に売り切れてしまい、外のポスターをはがそうと店の外に出たのと同じタイミングで、男性が声をかけてくれた。

「なると金時パン、絶品でした。クロワッサンも、バターの風味が素晴らしかった。カフェラテはミルクの風味が強く、カフェオレと甲乙つけがたいくらいでした。お嬢さんのおすすめは、間違いないですね」

嬉しそうに一気に話す男性を見ていると、自然と笑みがこぼれてしまう。

「そのお言葉だけで、今日も頑張れます。もしよろしければ、またお立ち寄りください」

「ありがとう。また来ます。お嬢さんも、良い一日を」

「はい!」

私はシャンと背を伸ばし、深いブルージャケットの背に向かって、ありがとうございます、と深くお辞儀をした。

濃厚なバターの香り。規則正しく並ぶ焼きたてのパン。キリッと香るコーヒー。リラックスできる音楽。オレンジのあたたかな照明。そこに、さらに”優しいお客様”という、私がパン屋さんを好きな理由がひとつ加わった瞬間だった。

「クロワッサンとブリオッシュ、焼きたてでーす」奥から聞こえるスタッフの言葉を受けて、お店の外で私も呼びかける。

「発酵バターのクロワッサンとふわふわのブリオッシュ、焼きたてでーす!」

手元のスマホからふと顔を上げたサラリーマンや学生たちと、ぱちりと目が合う。少しだけ緩んだ表情で、店内にひとりふたり、と入ってくる。

今日も、しあわせな1日になりそうだ。

Winter Sweets

ハロウィンが終わると、あっという間にクリスマスシーズン。大きなツリーやカラフルなラッピングボックス、少し歩けばイルミネーションのきらきらした世界に導かれてゆく。

もうすっかり大人なのに、もしかしたらサンタが来るんじゃないか?とソワソワしたり、いつもと違うことをしてみたくなったり。

その後に続く年末年始やバレンタインも含めて、冬は1年で1番、誰かにプレゼントを贈りたくなる季節だと思う。冬は、そんな気持ちに寄り添う、とっておきのスイーツをセレクトしました。

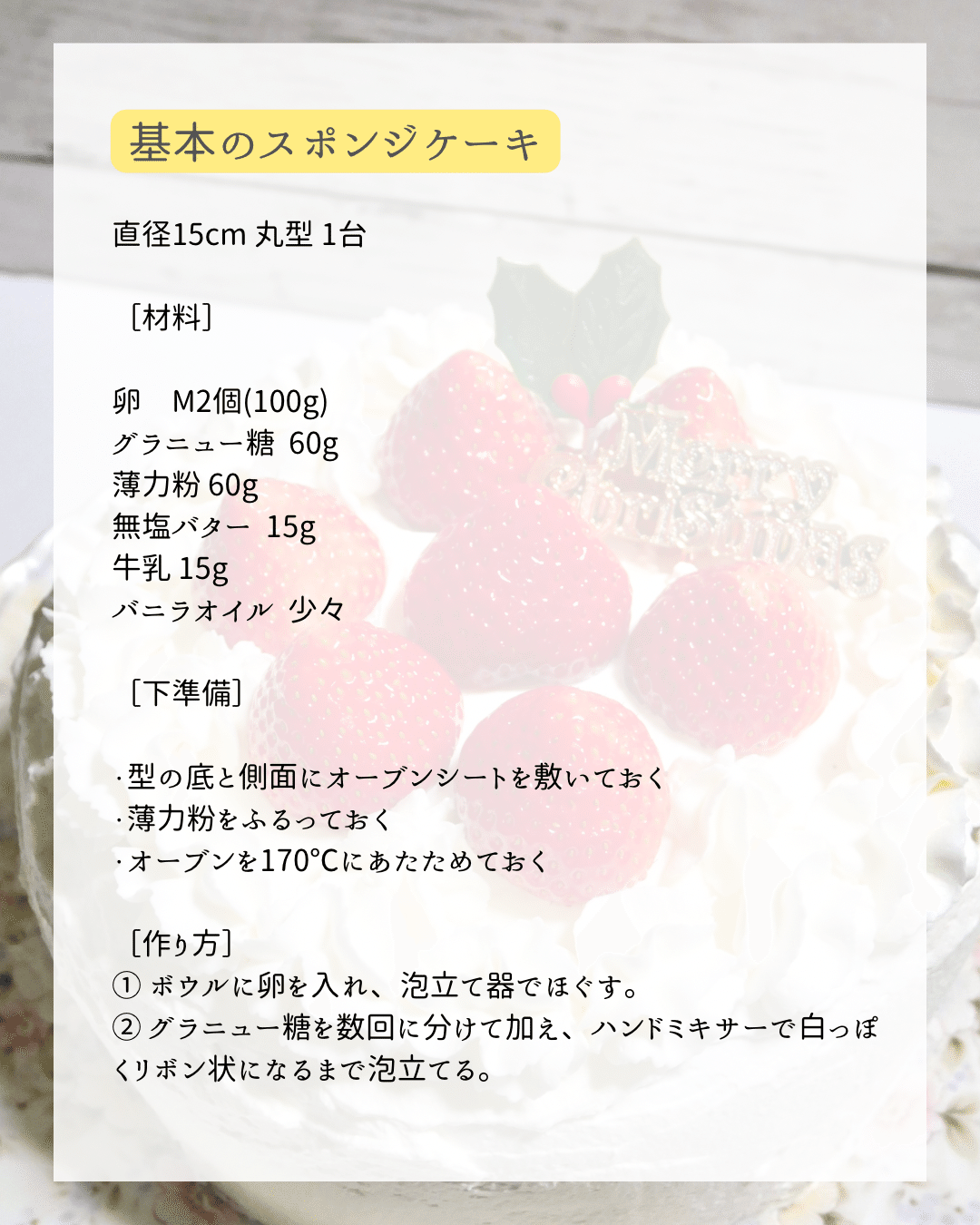

recipe7. クリスマスショートケーキ

特に何も予定がなくても、街を歩くだけでワクワクするクリスマス。1人で過ごす人も、大切な人と過ごす人も、家族で過ごす人も、やっぱり欠かせないのは主役ケーキ。チョコレートケーキやチーズケーキ、アイスケーキ。専門店からコンビニまで、年々選択肢が増えて迷ってしまうけれど、おうちでつくる王道のショートケーキは、幼いころのクリスマスの記憶を思い出させてくれます。

つやっと光るターキーレッグに、レタスとトマト、ブロッコリーのサラダ、あたたかいスープ。お腹は満たされているけれど、最後にホールケーキを人数分カットしてシェアするのがクリスマスの食卓のイメージ。

ちょっと不揃いないちごもご愛嬌。丁寧にクリームを絞り、プレートやチョコレートを添えると豪華なホールケーキになります。

スポンジケーキは、シンプルな材料でなつかしい味。甘酸っぱいいちごと控えめのクリームとも相性が良く、さらっと食べられてしまうのが怖いところ。レシピも材料もシンプルな分、丁寧につくると仕上がりがグンと変わります。カラースプレーをトッピングしたり、いちご以外のフルーツを添えても良し。ベストなケーキができたら、また来年もつくろう!と思えて、それだけで自分だけの”特別感”が増してくるはず。

recipe8. チョコチップカップケーキ

初めて好きな人に告白したのは、中学生の頃。誰かのためにお菓子を焼いたのは、きっとあのバレンタインが初めてだったはず。王道はチョコレートだけれど、何を作れば良いのか、何日も何週間も考えて。気持ちを伝えるのはすごく緊張したけれど、それ以上にバレンタイン前の、相手を思って作っている時間が1番楽しかったのかも。

今回は、本命にも友チョコにもぴったりなカップケーキのご紹介です。

生地にはココアパウダーとたっぷりのチョコチップを使用し、バレンタインにぴったりのスイーツに。少しくすんだピンクのカップで、小ぶりに焼き上げました。本命ギフトに添える手紙の絵柄と合わせたハート柄のピックで、よりキュートにおめかし。

焼き上がりのビター&スイートな香りは、告白前の気持ちを思い出して少しむず痒くなります。あれほど緊張していたのに、相手に何をあげたかまで覚えていなかったり。でも、大人になってから本人が詳しく覚えていてくれると、結構嬉しいものです。甘いものを好きなひとに贈るって、やっぱり素敵。大人になっても、好きな人には甘いスイーツと一緒に、感謝の気持ちを伝えられますように。

[冬のエッセイ]私だけのサンタクロース

毎年クリスマスツリーの下にプレゼントを運んでくれているのが、サンタクロースではない、と気づいたのはいつだっただろう。

サンタが来るのは、決まって12月24日の夜だった。11月の終わり頃からクリスマスツリーの準備を始めて、小さな赤いブーツに手紙を入れ、上の方に目立つように飾っておく。そうすると、手紙に書いた「欲しいもの」が、必ず24日の夜に届く。まるで魔法みたいだった。

世界中の子供たちが好きなものをリクエストしているだろうに、埼玉のこんなところまで来てくれるなんて、サンタさんも大変だな。実は何人もいるのかな。そもそも、この手紙をどうやって読んでいるんだろう。いい子にしていないと来ないなんて言われるけれど、通信簿みたいなものを外国人のサンタクロースが読んだとして、理解できるのかな。小さな頭にぽつぽつと浮かぶ数々の疑問はずっと謎のままだったけれど、私はサンタクロースは絶対にいる、と信じていた。

一度だけ、サンタクロースを見たことがある。幼稚園の年中さんぐらいの頃。玄関から去る後ろ姿の赤い帽子を、ちらっとではあるが、でも確かに見たのだ。

「玄関でサンタの帽子を見た! サンタさんは本当に家に来てるんだよ!」と興奮気味に家族に話したのを覚えている。2つ歳上の兄には呆れ顔で「どうせ寝ぼけてたんだろ。サンタなんて家には来ないよ」と言われ、案の定喧嘩になった。でも、そんなことどうでもいい。私はサンタクロースを見たんだから。

その年、初めてプレゼントが3つ届いた。毎年、私と兄にそれぞれ1つずつだったのに、これは一体何だろう。疑問に思いながら包みを開けると、当時欲しかったゲームボーイが入っていた。それ以上に驚いたのは、なんとサンタクロースから手紙が入っていたことだ。

「サンタクロースから お兄ちゃんとりりちゃんへ」サンタクロースは、日本語で手紙が書けるんだ!しかも、名前まで知ってくれているなんて。母親に読み聞かせてもらったので全部の内容は覚えていないけれど、このゲームボーイは2人が仲良く使えるように、お母さんに預けます。来年も1年、勉強や遊びをしっかり頑張るように、と書かれていた。署名のサインまでついていたこともあり、私はすっかりサンタクロースの虜になってしまった。

大人になった11月のある日、私はとあるおもちゃチェーン店の入口にいた。土曜の13時過ぎ頃、周りはファミリーでいっぱいだった。クリスマス用の装飾やツリーがずらりと並び、ゲームやキャラクターグッズ、海外のおもちゃまで、それはそれは子供たちにとって夢のような世界が広がっていた。子供もいない私が1人でこんなところにいるのは明らかに場違いだろうけれど、今日は目的がある。それは、最近の子供たちの好きなものを探ること、だ。

当時担当していた企画を検討するにあたり、今の子供たちがどんなキャラクターが好きで、一番欲しいものは何なのか。ネットでリサーチしたり、母になった友人にインタビューもしたけれど、もう少しサンプルが欲しい。そう思って足を運んだのが、クリスマス前のおもちゃ屋だった、というわけだ。

都内の大型店は、取り扱っている品数が多い。ジャンルごとに棚が分かれており、子供たちの目線からも見やすいようレイアウトも工夫されているのがわかる。ぬいぐるみや日用品などのキャラクターグッズ、有名な作品のアニメグッズ、箱に入った組み立て式のおもちゃ。昔はリカちゃんやセーラームーンの着せ替えグッズがたくさん並んでいたけれど、今そういうものはあまり多くないようだ。女の子たちも、男の子たちも、ゲームコーナーにたくさん群がっていた。ゲームボーイで喜んでいた私とは違い、今はもうゲームソフトをダウンロードできる時代だ。カードだけ購入すれば良いのだから、かさばることもなく親たちの整理も楽だろう。ファミコンの裏の埃をフーフーしながら調整する時代ではなくなったんだな。当たり前の時代の変化を、ゲーム売り場の熱気から感じていた。

ふと、お店の外に並んだベンチを見ると、ひとりの男の子がぽつんと座っていた。11月なのに、青いTシャツと黒のハーフパンツ。小学2年生くらいだろうか。嬉しそうに大声ではしゃぐ周りの子たちとは対照的で、どこか気乗りしない様子。私がしばらくじっと見ていると、視線に気づいたようで、少し気まずくなった。すると、その子が私に向かって、ちょいちょい、と小さく手招きしたのだ。どうしたんだろう、迷子かな、と思って近づいてみた。

「ぼく、どうしたの? 迷子になっちゃった?」

「ううん。お母さんは、妹2人を連れておもちゃ見てくるって」

「一緒に行かなくていいの?」

「僕はもう、いいの。兄ちゃんだから」

子供が拗ねているようなものではなく、心の底からそう思っているという言い方だった。口調もとても大人びていて、見た目とのギャップが少しちぐはぐだ。

「どれくらいここで待つの?」

「うーん。妹たちはゆうじゅうふだんだから、30分はかかるんじゃないかなあ」

2つの大きな瞳がくるりと私の方を見た。

「お姉さん、ちょっとお話をしても、いい?」

まさかそんなことを言われるなんて思っていなかった。迷子だったら店員さんに伝えて呼び出してもらおうと思ったくらいだったのに。でも、ちょうど店内も混み始め、私は直接この子から色々聞けるかもしれない、とも思った。

「私でよければ、いいよ。お母さんたちが戻ってくるまでね」

「うん。ありがとう!」

さっきまでとは違うテンションで嬉しそうに言うものだから、こっちもこの子を楽しませてあげようと少し意気込んでしまう。

話を聞くと、この子の名前はショウタくん。小学3年生。2つ下の妹と、4つ下の妹の3人兄弟で、今日は母親と4人で来たらしい。

「お姉さんはさぁ、サンタクロースって、知ってる?」

「もちろん、知ってるよ。ショウタくんのところにも来る?」

「うん。会ったことはないけどね……」

どこかしょんぼりした様子で下を向くショウタくんに、私が昔みたサンタクロースの帽子と、手紙の話をした。当時のことを思い出しながらで、少し聞きづらいところもあったはずなのに、うんうん、それで?と目を輝かせながら聞いてくれた。

「お姉さんの近くにいたサンタクロースは、すごく優しかったんだね!」

ふと、思った。この子は、サンタの本当の姿を、もしかしたら知っているのかもしれない、と。

「ショウタくんは、今ほしいもの、何かある?」

「ほしいものは、ないかなあ。妹たちに、新しい文房具とかぬいぐるみがあるといいなあとは思うけど……」

「自分よりも妹たちのものがほしいなんて、すごいね。好きなアニメとか、ゲームはある?」

「ポケモンが好き。カードも、ゲームも持ってるんだ。だからもう、あまり欲しいものがないの」

自分が小学生だった頃、おもちゃもゲームも、毎年新しいものが発売されて、その度に欲しくなっていたものだ。この子は、やっぱりちょっと大人びているのか、それとも何かを我慢しているのだろうか。

「お姉さんが僕くらいの時、サンタさんに何を頼んでた?」

「うーん、かわいい文房具とか、あと、そうだ。たまごっちとか頼んでたよ。たまごっちって、知ってる?」

「知ってる。なんか、ペットを育てるみたいなゲームでしょう」

「そうそう。お姉さんが小さかったころ、まだ発売されたばっかりだったの。並んでも買えなくて、サンタさんに頼んだんだよ」

「やっぱり、お姉さんのサンタクロースはすごく優しかったんだねえ」

お姉さんのサンタクロース、という表現。この子は、私のサンタクロースと自分のサンタクロースを、はっきり区別しているのだ。まるでそれが、自分専用のサンタクロースであるというかのように。

「サンタさんに頼むものがなかったら、お姉さんはどうする?」

思い出したことがある。小学生になってから、一度だけあった。頼むものがなくなったことが。というより、欲しいものを頼むことが、なんだか申し訳ないような、ちょっと恥ずかしい気持ちになったことがあったのだ。本当のサンタクロースの存在に気づき始めた頃だ。

「私もね、小学生の頃、ショウタくんみたいな気持ちになったこと、あるよ。その時だけね、サンタさんに手紙を書かなかったんだ」

「でも、それだとサンタさんは欲しいものがわからない、よね?」

「そうだね」

「どうやって頼んだの?」

「おじいちゃんに、頼んだの。当時、すごく好きだった本を全部集めたくて。その本のシリーズが全部欲しいから、サンタさんに伝えてほしいって」

ショウタくんは少し首をかしげながら、私に質問をした。

「そうしたら、プレゼントはどうなったの?」

「ちゃんと、いつも通りクリスマスツリーの下に置いてあったよ。でもね、それだけじゃなくて。頼んでなかった他のシリーズの欲しかった本も、入ってたの」

「すごい! サンタクロースは、願いを叶えてくれるだけじゃないんだ!」

「うん。本当にすごいよね」

もしかしたら、ショウタくんも、気づき始めてはいるのかもしれない。でも、きらきらした瞳の中には、純粋な別の気持ちも見え隠れしているような気がする。

「今年は、僕も本を頼んでみようかな」

「欲しい本、あるの?」

「うん。虫とか動物が好きなんだ。家にある図鑑はもう読み終わっちゃったから、新しいのが欲しいなって」

「いいじゃん! 欲しいもの、見つかったね」

「うん。おもちゃじゃなくて本を頼むなんて、思いつかなかったや」

「ショウタくんはいい子だから、今年もきっと来てくれるね、サンタさん」

なぜか急に、ショウタくんが黙り込んでしまった。何か、気に障ることを言ってしまっただろうか。心配して顔を覗き込むと、もぞもぞ、と何か言いたげにしている様子だった。

「どうしたの?」

「あの、さ……お姉さんに聞いていいかわからないんだけど」

「うん? なにかあった?」

「えっと、サンタクロースって、本当にいるんだよね……?」

どんな質問をされるだろうと一瞬身構えてしまったけれど、この質問なら。私は胸を張って答えられる。

「サンタさんは、いるよ! 言ったでしょ、お姉さん、ちゃんとこの目で見たんだから」

ショウタくんは、少し照れ臭そうに頭をかいて微笑んでいた。

「それにね、サンタさんはちゃんとショウタくんのこと見てくれているからね。お兄ちゃんだからってあまり我慢しないで、ちゃんとお願いするんだよ?」

「うん……!」

今日見た中で、いちばんの笑顔だった。もしかしたら、手紙をかかなかったあの頃の私と、同じように揺らいでいたのかもしれない。サンタクロースは、本当はいないのではないか。子供の頃からずっと信じてきたものが、実は嘘だったのか。でも、心のどこかでは、それでも信じたいと思っているのだ。

ショウタくんの元へ、お母さんと妹たちが帰ってきた。お母さんは私にぺこぺこと頭を下げながら、ショウタがお世話になってすみません、と何度もお礼を言ってくれた。

「私の方こそ、ショウタくんにたくさん話し相手になってもらいました」

「お姉さん、ありがとう。すごく楽しかったよ」

「こちらこそ。クリスマスのお願い、ちゃんとするんだよ」

「うん!」

嬉しそうに、お母さんに「今年サンタさんに頼みたいものが決まったんだ」と報告している様子をみて、どこかほっとしている自分がいた。

ショウタくんは、もういちど「お姉さんありがとう!」と言うと、大きく手をぶんぶん振りながら、妹たちと手を繋いで嬉しそうに帰っていた。

サンタクロースは本当にいるのか、それともいないのか。大人になったショウタくんは、あの時の私の答えをどう思うだろう。

大人になった今でも、私はサンタクロースを信じている。赤い帽子を被り、日本語で手紙も書ける、私のことをよくわかってくれているサンタクロース。何歳の時からか、プレゼントが届くことはなくなってしまったけれど、それはきっと、優先順位が変わっただけ。他の小さな子たちからのお願いがきっと忙しいのだろう。私が日々頑張って過ごしていることを、きっとサンタは知ってくれている。もしかしたら、またいつか。日々頑張って、周りの人に優しく"いい子"に過ごしていれば、プレゼントが届くことがあるかもしれない。

そして、サンタからもらったたくさんの幸せやワクワクを、今度は私たちが誰かに届けていくんだろう。

もしかしたら、その時に初めて分かるのかもしれない。あの時見た、赤い帽子の正体が。

幸せの方程式

大人になると、昔に比べて余裕がなくなったり、責任が重いことを任されたり、家庭や体の事情、面倒な関わりが増えたり。自分だけではコントロールできない、難しいことが増えてくるように思います。

それなりに頑張ってきたつもりでも、「どうして自分はこうなんだろう」「こんなはずじゃなかった」「あの時別の選択肢を選んでいれば」と思うこともたくさんあります。

そんな時、私は大好きだった祖母の言葉を思い出すようにしています。

「例え辛い状況にあっても、自分が笑顔でいられる選択をしなさい。人生を通して、自分で自分を幸せにする責任があるからね。笑顔は伝染して、周りの人にも少しずつ広がっていく。幸せの方程式みたいなものだよ」と。

私は世界のスーパーヒーローでも、大金持ちでもない。一瞬で、世界で困っている大勢の人を救うことは難しい。でも、自分が笑顔になれる選択なら、きっとできる。そして、自分が良いな、幸せだな、と感じたことを、家族や周りの人に少しずつおすそ分けしていきたい、と思っています。

休日に食べるケーキも、仕事の合間に食べるサブレも、夜中につまみ食いするパウンドケーキも、悔しい時に涙を流しながら食べるチョコレートも。スイーツは、どんな時でも私にポジティブなパワーをくれます。

めまぐるしい日常の中で、小さな幸せを見つけるのも大変な時はあるけれど、この記事を読んでくださった方にとって、この一皿が、少しでも心休まるひとときになっていることを願っています。

さいごに。

ここまで読んでくださったあなたのこれからの人生が、最高に甘くて、ハッピーなものになりますように!

special thanks

illustration… a k i

いいなと思ったら応援しよう!