【歴史】想像を超える箸/あまりに簡素であまりに便利 <前編>

※いろいろ資料を集めましたら、あれもこれも使いたくなりまして、全文が20000字を超えてしまいました。思い切って削除しても13000字となりました。前後二編(「中国の箸の歴史」と「日本の箸の歴史」)に分けて掲載することにいたします。

はじめに

訳の分からぬ外国人観光客が多数遣って参ります時代になりました。

もうかなり前のことになりますけれども、平成26年(西歴2014年)、和食が UNESCO(国際連合教育科学文化機関)の無形文化遺産に登録されたかとで一時話題となりました。

和食は、つぎの感性に満ちた食文化として評価されたということのようです。

(1)時候に合わせて旬で地方色豊かな食材

(2)良質な蛋白質を含む魚を中心とした健康的な素材

(3)食器、盛り付けなどで表わす美しい季節感

(4)年間行事と直結して地域社会を維持する事に貢献する食習慣

(農林水産省ホームページの「和食」説明文の要約)

この食文化を支える重要な要素に箸がありますけれども、この箸が中国、朝鮮、ベトナムなどでは欧米のフォークとナイフのように縦に置かれるのに対して、日本では手前に横置きにされます。

これを、日本人が食べ物を抓む、切る、分けるなどに使うことに留まらず、自然の恵みに対する畏敬の念、感謝の念を示すからにほかならず、独自の文化として発展させたものと外国の方へ説明される方がいらっしゃいますね。

まことしやかに語られる「箸の文化」の一例ですけれども、実は、中国から横置きで伝わったまま、縦置きにする理由がないからそのままなのです。意図してそうしたわけでなく、自然の恵みに対する畏敬の念、感謝の念を示して、独自の文化として発展させたというのは、後付けの理由に過ぎませぬん。

これから、そのようになった箸の歴史を追ってみることにいたします。

中国の箸の歴史

箸が、中国でいつごろから使われ、いつごろ日本に伝わり、定着していったのか、残念ながら詳しいことは分っておりません。中国においても、箸(「筷子」kuàizi)に関して記述した資料は少なく遺跡から出土された箸もいかに使われたものなのかは推測の域を出ていません。

しかし、確実なことも多くあります。

中国では、新石器時代には黄河文明があったと一括りで扱われていましたが、発掘や研究が進んだ今日では、黄河流域に限らず各地域で集落が結成され各々の文化があったとされています。<コリンヌ ドゥベ−ヌ=フランクフォ−ル『古代中国文明/長江文明と黄河文明の起源を求めて』創元社>

※これより、引用先を示した後、太文字表記、書き下し文、口語訳は高安城征理による。

中国古代文化の主なものを拾い出すと、

○「彭頭山(ほうとうざん)文化」

長江(ちょうこう)流域に<紀元前7500~前6100年>

縄文模様の土器(策文土器)出土、米の籾殻の混じった土器出土(稲栽培の証拠)

○「裵李崗(はいりこう)文化」

黄河中流域に<紀元前7000~前5000年>

粟(あわ)の耕作、豚の飼育、中国最古の土器(紅陶)出土

○「後李(こうり)文化」

黄河下流域に<紀元前6500~前5500年>

陶器(紅褐陶)、石器の出土、犬、豚の飼育

月荘(Yuezhuang)遺跡から雑穀、炭化した米出土(稲栽培の証拠、放射性炭素年代測定法では7050+/-80年前)

○「興隆窪(こうりゅうわ)文化」

遼河(りょうが)流域に<起元前6200~前5400年>

環濠集落(堀で囲まれている)など計画性のある集落、中国最古の玉製品(翡翠)出土

○「河姆渡(かぼと)文化」

長江下流域から舟山群島まで<紀元前5000年~前4500年>

瓢箪、棗(そう、なつめ)、蓮、どんぐり、豆類など植物出土、

豚、犬、水牛など家畜の骨出土、石斧など工具の研磨石器出土、

400㎡の範囲に籾殻堆積、鋤(すき)、臼(うす)、杵(きね)出土など、これらから本格的な水田稲作の世界最古の例

そして、

○「二里頭(にりとう)文化」

黄河中流域に<紀元前2100~前1800年>

陶器(黒陶酒觚)、青銅器(青銅酒爵)出土、

宮殿跡(最古の宮殿建築)、青銅器の工房跡など発掘

※殷(いん)王朝(二里岡文化)より古いことから「夏(か)王朝」とする説あり

○「二里岡(にりこう)文化」

黄河中流域に<紀元前1600~前1400年>

青銅器時代

周囲7kmの城壁で囲まれた都城(殷の建国初期と考えられるが、文字資料の出土なし)

○殷王朝<紀元前1600~1046年>

殷墟は紀元前1300年頃から殷滅亡までの後期の首都

青銅器、玉石器、骨角器、甲骨文字(漢字の源)、炭火の粟、青銅器製の箸など出土

イネ科の多年草、粉食、粒食用の穀物

まず、「骨箸」と呼ばれるものが紀元前5000年ころの龍秋荘遺跡から出土されたといわれています。

「现有的考古材料表明,中国各地新石器时代的遗址中,出土了不少长短不一、由动物骨头制成的棍,有些考古学家将这些骨制短棍称为“骨箸”,这很可能就是筷子的前身。」<画像と文章:中国民族宗教網より>

(中国全土の新石器時代の遺跡から動物の骨で作られたさまざまな長さの棒が多数発掘されていて、一部の考古学者はこれらの短い骨の棒を「骨箸」と呼んで、おそらく箸の前身であろうと考えている。)

※小刀、または楊枝のようにして刺して使用したと考えられ、明確に「箸」とは言えないとされる。

※楊枝のように刺して使用する場合、一本では抜け落ちることもあり、二本で刺せば安定することから、二本の楊枝から二本の棒で挟むことに発展し、箸になったのではないかと考える学者もいる。最も納得のいく捉え方であるが、これも現在の学者の推測であり、古代人が実際どのように考えたかの記録はない。

「殷」の時代(紀元前1600~1046年)まで来て、「箸」と認められる形が出土されます(ただし、殷時代に初めて箸が使われたということを意味しません)。

河南省安陽市北北崗遺跡祭祀坑出土(河南省安陽市北比港遺跡祭祀坑の出土品)

<陕西省文物保护研究院>

「1005號祭祀坑

西北岡1005號祭祀坑位於1400號大墓西北偏南約70公尺處,西鄰為1022號祭祀坑。南北長2.3公尺,東西寬0.9公尺。

坑中無棺槨痕跡,有六具人骨,彼此相疊。坑中的青銅容器,包括兩個旋龍盂、一個夔龍紋盂、三個壺,一件有柱陶盆,與一件殘陶盆。坑中的「工具」包括三個銅鏟、一個鏤空銅勺,以及三對箸狀器,製作精良,尤其兩鏟一勺的裝飾相當精緻,當是貴冑之用器,非實際的生產工具。還有一面銅鏡,正面光平,背面遍佈條紋,正中有一扣環。」<中央研究院歴史語言研究所「歷史文物陳列館」>

(祭祀坑1005 号

北西岡の祭祀坑 1005 号は、1400号墳の南北西約 70 メートルに位置し、西に祭祀坑 1022 号と隣接している。南北の長さは2.3メートル、東西の幅は0.9メートル。

坑内には棺の痕跡はなく、人骨6体が積み重なっていた。坑内の青銅器には、旋龍盂 2 個、夔龍紋盂 1 個、壷 3 個、有柱陶盆1来、壊れた陶盆1個。坑内の「道具」には、銅製の土掘り具3個、銅製のくり抜き匙、箸形の器具3対が含まれ、特に土掘り具2個と匙1個の装飾が精巧に作られている。実際の生産道具ではなく、貴族によって使用された。青銅器製の鏡があり、前面は平らで、背面は縞模様、中央に留め金がある。)

では、箸の形になってから、どのように使われたのでしょうか。

中国の歴史は、「殷」(紀元前1600~1046年)が滅んだ後、春秋戦国時代の混乱の時代があって、「秦」(紀元前221~前206年)、「漢」(紀元前202~後220年)と続きますが、この間に農作物は稲、粟(あわ)、黍(きび)、稗(ひえ)、大麦、小麦、大豆、小豆、瓜(うり)、芋(いも)など栽培法が確立されます。

<『氾勝之書(はんしょうししょ)』(前漢(紀元前206~後8年)に農作物の栽培法をまとめた書)>

孔子(紀元前552または551~前479年)の時代から礼に関する古書はいくつか存在して、『禮記(らいき)』(礼に関する注記)いう書物が、後漢時代(西暦25~220年)にまとめられ、食に関する記述もあります。

参考になる箸に関する部分を抜き出します。

「侍食於長者,主人親饋,則拜而食。主人不親饋,則不拜而食。共食不飽,共飯不澤手。」

(目上を侍して食事をするには、主人がみずから調理を進めたら、それを拝して食べる。進めてないのであれば、拝せずに食べる。共に食べる時には自分だけ腹いっぱいにせず、飯を一つの皿食べる時には手を擦らない。)

「毋摶飯,毋放飯,毋流歠,毋咤食,毋齧骨,毋反魚肉,毋投與狗骨。毋固獲,毋揚飯。」

(飯を丸めて取るのはいけない。飯を掻き込んではいけない。汁を流し込んではいけない。飯を音を立てて食べてはいけない。骨を齧ってはいけない。魚を裏返してはいけない。犬に魚の骨を投げ与えてはいけない。料理を狙って取るのはいけない。飯を冷ますのに掻き混ぜてはいけない。)

「飯黍毋以箸。」

「黍(しょ)飯(はん)するに箸(はし)以(もっ)てすること毋(な)かれ」

(黍(きび)の飯を箸で扱ってはいけない。)

「毋嚃羹,毋絮羹,毋刺齒,毋歠醢。客絮羹,主人辭不能亨;客歠醢,主人辭以窶。濡肉齒決,乾肉不齒決。毋嘬炙。」

(熱い汁物を噛まずに飲み込んではいけない。熱い汁物を途切れず飲んではいけない。歯を刺してはいけない。塩辛をすすってはいけない。客が熱い汁物を途切れず飲んでは、主人はじゅうぶん煮えてないと詫び、客が塩辛をすすれば、主人は詫びるのにみすぼらしい思いをしなければならない。

肉汁の出る肉は歯で噛みきる。乾燥肉は歯で噛みきらない。炙り肉は一気に食べてはいけない。)

<『禮記』(曲禮 上)>

<原文:諸子百家 中國哲學書電子化計劃より転写>

この時代、飯は手を使い、汁物の具を食べる時のみ箸を使う習慣があったので、このような礼が勧められていたようです。

イネ科の一年草、粘りあり新石器時代より文明を支えた重要な穀物

この後、遺跡から箸が出土しても、具体的にどのように使われていたのか、書物に詳しい記述はなく推測の域を出ません。

ここで、推測として比較的多く引用される日本の研究者の本を見てみます。

太田昌子『箸の源流を探る 中国古代における箸使用習俗の成立』(汲古書院)という書物があり、これに拠れば、二本の棒で物を挟みあげる箸が、食事用の道具として普及する過程について、住居と食事様式の変化に関連があるという推論を展開しています。(以下、要約、引用)

新石器時代から春秋戦国時代(紀元前770年周が都を洛邑へ遷都~前221年秦の中国統一)ごろまでの住宅建築の発達状況を見ると、貴族階層の住む住宅は殷時代頃より次第に発達して、瓦葺きの高層建築も見られるようになる。

広壮な貴族階層の住宅では、調理は奴婢たちが別棟の厨房で行い、主人の家族は別棟に運ばれた食物を、従者の介添えを受けながら食べていた。

一般庶民の住居は、萱葺き屋根の粗末な作りで、大きさも一間か二間程度の小さなもので、調理と食事の場も分離せず、調理された食物はただちに家族に提供された。このような環境であればこそ、元来調理用具であった箸がそのまま食事の場にも取り込まれて行く可能性があった。

一方、食事作法については、伝統的儀礼に束縛されていた貴族と、それとは全く無関係の一般庶民との間に大きな差異があった。

貴族は、地位と権威の保全のために伝統的な礼法に忠実であることを要求されたに違いない。直接手で食べるという食事様式を、箸を使用する方法へ変えるという発想は、全く生まれなかった。

庶民階層の人は、窮屈な礼法の埒外に置かれていたため、自由な雰囲気の中で食事を楽しみ、元来は調理用であったと思われる箸のような用具でも自然な形で食卓へ取り込んでいった。

食事様式の変化をよりいっそう促進させた要因として、春秋戦国時代(紀元前770年周が都を洛邑へ遷都~前221年秦の中国統一)、次第に人口が増加し、商工業も発達していった都市という環境の影響が大きかった。

その理由の一つは、材料の入手も加工も比較的容易で、値段も高くなかったであろう箸は、市場でかなりの数量が売買されたと考えられる。

二つめに、酒、塩、干し肉、調理品などが市場で売られ、街頭で食事を楽しむという習慣も生れる。街頭において提供された調理品は、碗のような小型の食器に盛られ、また、小型の食器では手では食べにくく箸や匙の方が適しているので、箸の使用が広がったと考えられる。(引用ここまで)

さらに、参考になるのが当時の様子が描かれた絵で、遺跡に残された壁画、出土品に彫られた絵などがあります。

<图源:黑龙江省博物馆(黒竜江省博物館)>

この図の説明には「山东嘉祥武梁祠前石室画砖,其中邢渠哺父清楚展示了汉代人如何用筷子。」

(山東省嘉祥市の武良寺前の石室にある煉瓦の壁画。漢時代の箸の使い方が鮮明に描かれている)

(馬王堆漢墓から出土した漆食器、竹箸が含まれている) <画像出典:捜狐>

上図、馬王堆漢墓(中華人民共和国湖南省長沙市芙蓉区にある紀元前2世紀の墳墓、前漢の利蒼(? - 紀元前186年)と妻子の墳墓から出土された漆食器には竹箸が含まれていますので、この時代には既に竹の箸が使われていたことが分かります。

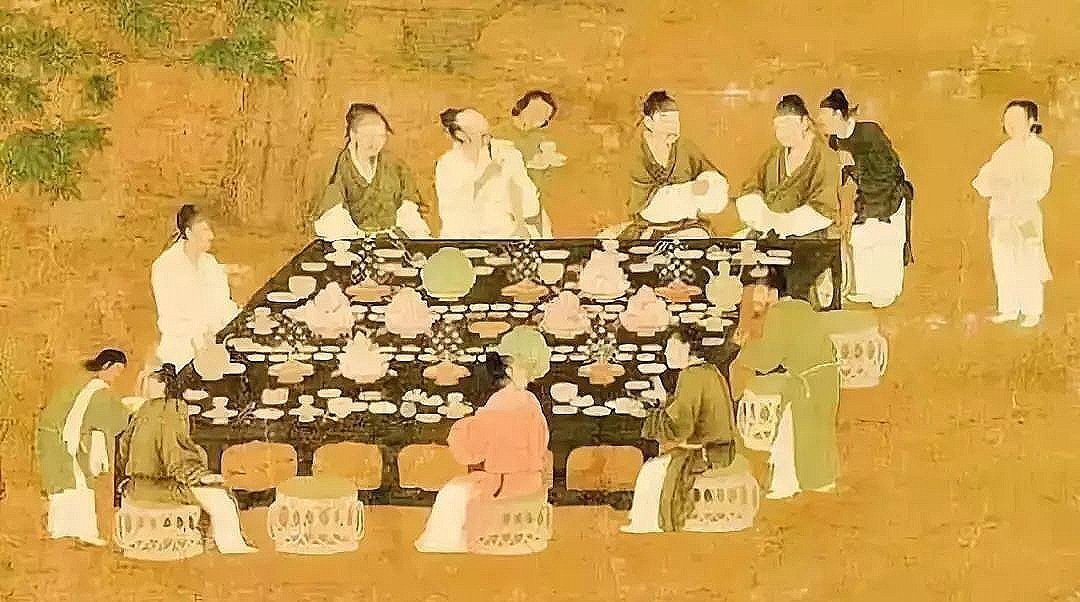

(長安市南里王村の唐墓壁画に描かれた唐人の食事風景) <百度百科より>

上図より、この唐代では、食卓の手前に箸が横置きにされているのが見られます。

※クリックで画像拡大

上図より、この時代には食卓の手前に箸が縦に置かれているのが見られます。

なぜ宋の時代に、現在の中国のように箸が縦置きになっていたのか、それはたぶんに古代中国に波乱な歴史があることを無視できないでしょう。

つまり、「唐」(西暦618~907年)から、五代十国時代の混乱を経て、「宋」(960~1279年)として統一されるまでの間、周辺異民族との戦いを含めて、事実上300年に亙る覇権争う戦が続きました。

この間に、北方の遊牧民族との接触が多くあり(食生活は中国より遥かに豊かであったとの指摘あり)、フォーク、ナイフのような道具を食器の隣りに縦置きにしていた習慣の影響を受け、横置きの箸が縦置きに変わったのではないかと推測されます。

採取した食物を皆で分かち合い酒を飲む習慣は古代よりあり(『禮記』など古文書に記載多数あり)、このような会食の場が顧客の接待、権力の誇示に使われるとき、そこの文化(異文化を含め)が拡散しやすいとされます。

※食べ物を取るのに、一本の骨材を尖らせ刺すという行為から、二本になり、中国では二本の棒で挟むも切るも箸という道具に変わり、北方の遊牧民族では獣肉を食することが多く、刺すフォーク、切るナイフという道具に分けたという説を受け入れれば、ここに、物事の考え方、習慣、風習で文化が分岐していく道程を見ることができる。

とはいえ、ここでいう横置きの箸が縦置きになったこと、一本の骨材からフォーク、ナイフへ発展したということも推測を交えた一つの説であり、確証がある訳ではない。