【随想】滅びゆくものに「美」はあるのか

人は、緑深い山、緑明るい山を見て美しいと思う。澄んだ青い空を見ても紺碧の海を見ても美しいと思う。そうかと思えば、漆黒の宇宙に散らばる星を見上げても美しいと思う。

自然、動物、植物を問わず、生命の有無にかかわらず、人の手による建物、彫刻、絵画、音楽に至るまで美しいと思う。

美しいとは肯定的な意味(良いこと、心を豊かにすること)であるという認識でいたが、少し退廃的な意味を思わせる観点の異なったことを問われて考え始めたことがある。

「美が滅ぶとき、美しいと強く感じることがあります。”ものが壊れる姿に、時として究極の美すら感じることがあります。これって、いったいなぜなのでしょうか。」

これは、必ずしも、「滅びること」その行為そのものが「美しい」という、滅びゆくことを潔(いさぎよ)しとする「滅びの美学」を指しているわけではない。

美しいものは美しい。しかし、その美しいものが壊れてゆく。美しさが失われてゆくと思いきや、それが壊れるときにさえ美しいと思う。それはなぜか、と。

例えば、金閣寺が燃え落ちるのを見て、これこそが金閣寺の最も美しい姿であると考えるとか、白亜の洋館が解体されるときに、壊されるところが美しいと感じるとか、老いたる姿を見せる姿も美しかった自分自身にほかならず美しさは変わらないと語るとか、こういうことに関する意味なのであろう。

確かに、「美しい」という言葉の意味に揺らぎはあれど、「美しいもの」が目の前にあり、そこにある「美しいもの」が無くなってゆくときにも、美しいと感じることがあることは、あながち否定できない気がする。

残念ながら、この問いに明確に答えられる所まで到っていないが、今まで考えてきたことを検証するためにもここに記述してみたい。

そもそも、美しいとは何を指すのであろうか。

この問いは、古くて新しい問題と云われるほど、過去幾度となく問われていたものである。これに理論的に答えようとする試みは、「美しいもの」そのものが何であるのか、「美しいもの」を美しいと認識する人の心はどうなっているのか、と美しさを発する側と美しさを受け取る側との両面から探求されてきている。

まず、「美しいもの」が在るためには、「美しい」と感じる人が必要である。いかに「美しいもの」が存在しても、それを「美しい」と認識する人が存在しなければ、「美しいもの」は、もともとないに等しい。

この「美しいもの」を認識することの重要性は、遠くの森で切り倒される木に譬えられる。

森には木があり、切り倒される木もあるであろう。この切り倒される木を「美しいもの」とする。この木が倒れるところを見ることもなく、倒れて響く音を聞くこともなければ、誰にも木が切り倒されることは分からない。そのような木が存在することすら分からない。そのような木はないに等しい。

辞書に拠れば、美しいものを美しいと感じることを「感受性」(外界の刺激を印象として心に感じ取る能力)といい、その美しいものを美しいと表現するところまで入れると「感性」(外界の刺激を受けてそれに対応する感覚内容をまとめる心の働き)という、とある。

人が二人いて、同じものを美しいと感じても、その美しさを表現しようとする方法は異なるかもしれない。つまり、感性が異なるということである。

つぎに、「美しい」と感じるそのものとは一体何なのであろうか。

日本列島は四季の移りゆく変化に恵まれている。古代よりこの自然の変化に触れてきた日本人にとって、変化は肌に感じる空気であり、目に入る色であり、耳に聞える音であり、鼻をくすぐる香りであり、舌を楽しませる味である。日本人は、これらを通して、人の手を介せず変化してゆく自然界に無尽蔵にあるもの(構成する要素)に隠れた神の力のあることを信じたように思える。

その力によって自然界に散らばるいろいろなものの互いに強め合い弱め合って釣り合う姿、あるいは、調和、融合する姿をもって、そのものの集まる全体(世界)を感じ取り「美しい」と感じたに違いない。大上段に構え一気に振り下ろして「これだ」とする西洋思想(定義、論理)とは表現が大きく異なるけれども(感性が異なるゆえに)、ことあるたびに「美しい」と感じるものを挙げている。

【和歌】「落ちたぎち 流るる水の 磐(いは)に触れ 淀める淀に 月の影見ゆ」(作者不詳『万葉集』)

「落多藝知 流水之 磐觸 与杼賣類与杼尓 月影所見」(万葉仮名原文)

((山で)激しい勢いで流れ落ちる水が岩に遮られ淀んでしまう、その(静かな)淀みに月影が映っている)

【和歌】「袖ひぢて むすびし水の こほれるを 春立つけふの 風やとくらむ」(紀貫之『古今和歌集』)

((昨年の夏)袖を濡らしてすくった川の水が(冬)凍っていたのを、立春の今日の風が(今ごろ)融かしているのであろうか)

この歌の中に、自然界に散らばるいろいろな要素が、変化(動き)の中で均衡、調和、融合する世界全体を「美しい」と感じていることが読み取れる。

「美しいもの」を観察して思うことは、「美しいもの」には刻々と(「刹那(せつな」という極めて短い単位で)変化していく「動き」があり、「美しいもの」を「美しい」と感じるのは、周囲の変化に応じて刻々と動きつつ、実は刹那、刹那で均衡、調和、融合を保っている状態にあって、それが人を感動させるということである。

絵画にも彫刻にも「動き」がない。「そこでは一瞬の時が切り取られ、時は停止している」と表現する人も多いが、そもそも時という観念に静止(停止)はない。「もの」が存在すれば、存在することで時を引き摺っている。「もの」が在るということは、そこに縦・横・高さの空間軸も時間軸も在るということである。今観ている絵(彫刻)は、その一瞬前から在って、それが変化し、今そこに在り、また次へ変化してゆく途中で、そこに在る絵(彫刻)である。時が刻々と移りゆくからこそ、「もの」としての存在が、時の幅として「認識」されることになる。

さて、四季の変化とは、時の移ろいゆく姿(動き)にほかならない。時として同じ姿はなく、そこに今在ることの儚(はかな)さ、脆(もろ)さを感じ、失いつつある今を取り戻せない心の痛みを侘(わび)しい、哀(かな)しいと感じることは、日本人の歴史の中にある感覚として不思議なことはではない。しかも、必ずしも否定的なものとして捉えず、自然とともに生きることで素直に受け入れるべきものと認識されている。

仏教でいうところのすべての物事が一定でなく、常に変化しているとする無常観ともあいまって、咲く花は美しい、散りゆく花もまた美しいと見る感情を育むことは言うに難くない。

「美しいもの」が壊れる、滅びゆくこととは、移りゆく変化と見ることができる。

「美しいもの」が壊れるとき、滅びるときにも、その一瞬、一瞬に周囲と流動的な関係を保とうとする変化があり、もしも、ほんの少しでも均衡、調和、融合が保たれる瞬間があるとすれば、その一瞬に成り立つ世界を、連なりゆく世界を「美しい」と感じることになるのかもしれない。

また、変化してゆく世界のどれかに、「美しい」と体験したかのようなものと重なって見える既視感(デジャヴュ[déjà-vu] というフランス語、実際は一度も体験したことがないのに、すでにどこかで体験したことのように感じる現象)が生じることもあるのかもしれない。

【和歌】「見渡せば 花も紅葉も なかりけり 浦の苫屋の 秋の夕暮れ」(藤原定家『新古今和歌集』)

(見渡してみると、春の美しい花も秋の紅葉も(ここには)ないのになあ、浜辺の苫ぶきの粗末な小屋に映える秋の夕暮れ(の何と美しいことよ))

【和歌】「花さそふ 嵐の庭の 雪ならで ふりゆくものは わが身なりけり」(藤原公経『新勅撰集』)

((桜の)花を誘って吹き散らす嵐の庭は、(花びらがまるで雪のように降っているが)雪ではなく、古(ふ)りゆく(老いゆく)のは、吾が身なのですよ)

歌の中には、「美しい」ものを失ってしまい、さらに今失いつつあるものも周囲と均衡、調和、融合する世界全体を「美しい」と感じていることが読み取れる。

そして、美しくあることにも度合いがあり、それは刻一刻ともうこれ以上先はないという最終の到達点(極限値)に向かう変化もある。

究極の美とは、変化してゆく流れの中で、今の一瞬にある「美しいもの」が、その状態よりさらに美しい状態、もうこれ以上先はない極限の美しい(想像し得る限りの)状態に限りなく近づいているという状態のことである(最終の到達点に到達することはない。もし、到着し得るとなれば、それが唯一の究極の「美しいもの」となり、それ以外の存在が許されなくなってしまうので不自然)。

美しいものは美しい。しかし、その美しいものが壊れてゆく。美しいものが壊れるときにさえ美しいと思う。それはなぜかという問いに、今、答え得るものとして、「美しい」とするものは、刻々と変化していく「動き」があり、周囲の変化に応じて均衡、調和、融合を保っている状態であり、それが失われゆくときに、一瞬でも均衡、調和、融合を保つ状態があれば、心の奥底で失われゆく痛み(侘しさ、悲しさ)を受け入れて、それと同時に「美しい」状態と認識している、と考えられる。

<了>

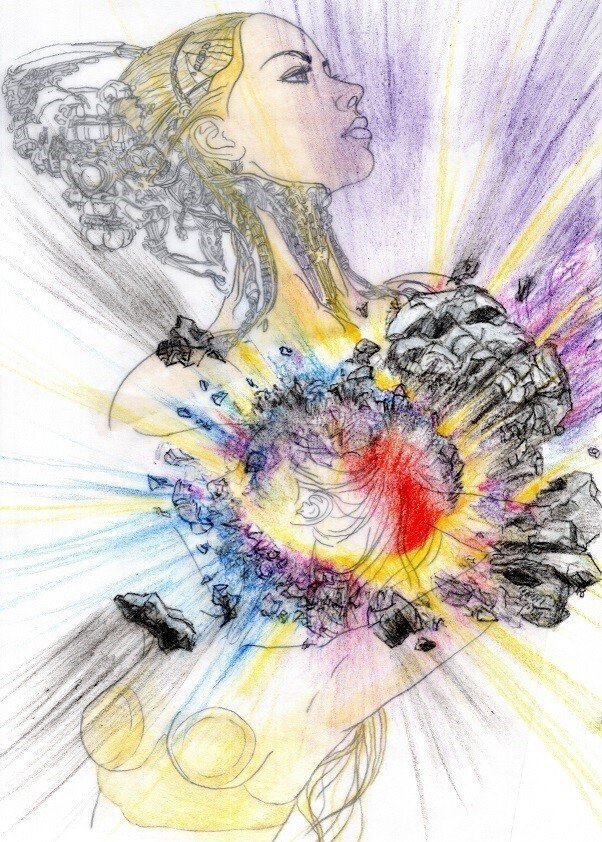

※タイトル画はウェブにて拾ったもの