コロナの時代の博物館・考古館巡り

本当は実際に見に行くことが一番だ。当たり前の距離を正当な時間をかけてその場所に向かう。ご褒美は本物の土器や土偶や石器たちを自分の目と知識と感受性の解像度で時間が許すだけ眺めること。その土地で、その土地の土器に出会うこと。

じゃあ見に行けないこんな時代にはどうしたらいいんだろう。今回の記事はあくまでも一つの代用品の話だ。

飛騨みやがわ考古民俗館と石棒クラブ

飛騨みやがわ考古民俗館は石棒の聖地だ。ここにはこの地から出土した石棒(縄文時代の「男根を模したと言われる」石の棒)、なんと1074本が収蔵されていて、その数の多さはどこよりも群を抜いて多い。

もちろんコロナのせいで飛騨みやがわ考古民俗館は現在は休館中。しかしここは飛騨の山奥、なかなかに行きづらい場所で、東京からはどうあがいても5時間以上はかかる場所にある。僕も未だ見にいったことのない考古館で、さらに「コロナで」休館中と言ってもそもそも年間30日(合ってますか?)しか開館していないという、相当に見に行く難易度が高い場所だ。

という考古館を盛り上げるべく結成されたのが石棒クラブ。先日その石棒クラブの企画で考古館オンラインタイムトリップにスペシャルゲストとして参加してみた話。

オンラインタイムトリップ

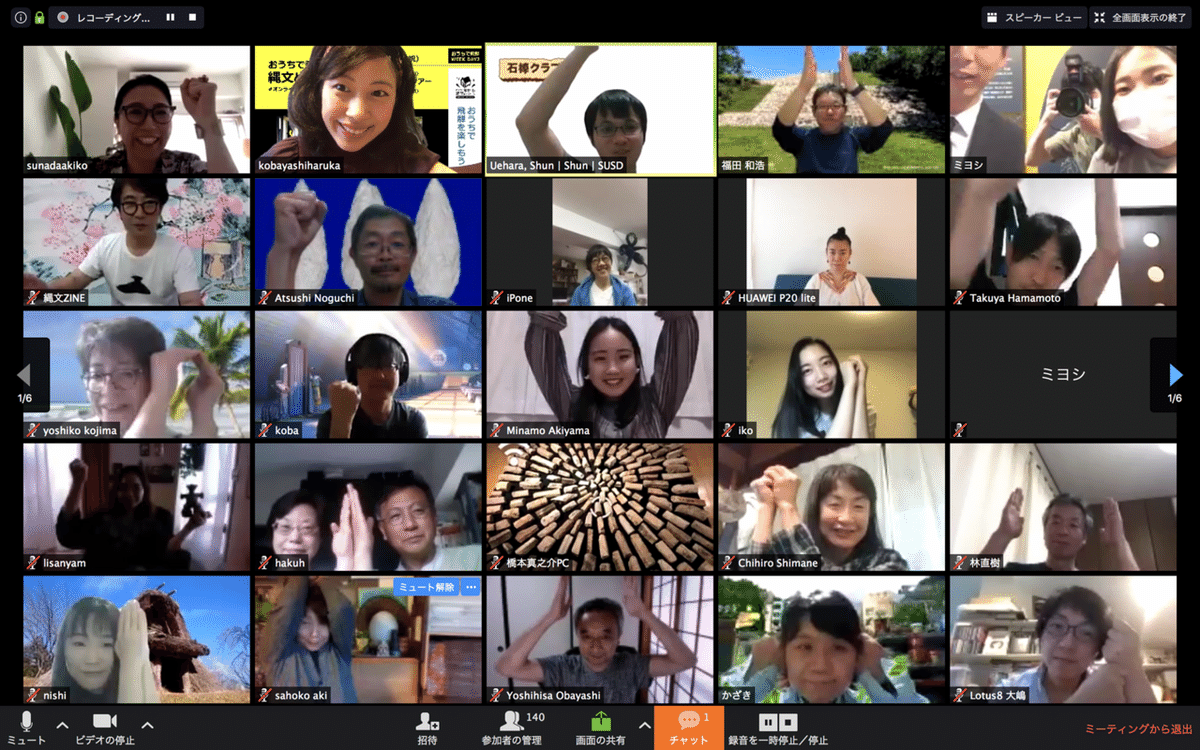

YouTubeや各博物館のサイトなどで、ヴァーチャルツアーや、収蔵品の紹介などの映像は今でも結構あったりするけれど、ZOOMというアプリを利用したこういったオンライン展示解説は今の所やられていないのではないだろうか?(ある?) その特徴はリアルタイムでの展示解説に加え、観覧者からの要望も可能な双方向性。200名の参加(オンラインツアー170名(合ってます?)とその後のオンライン飲み?合わせた参加者数)があった。

どんなやり方かといえばPeatix (ピーティックス)というイベント管理サイトで予約を受付(無料イベントの場合Peatixは無料)、当日指定の時間にあらかじめ予約者に送ったIDでZOOMに接続していただき参加してもらう。ZOOMは発言をすると画面が拡大してしまうため参加者には音声はミュートにしてもらう。

メインの映像は展示解説をする学芸員の三好さんを映すカメラ/考古館側の映像となり、ゲストの僕と土偶女子のコンダさんと石棒クラブの上原さんだけが発言し展示解説をしてもらっている三好さんに話しかけたり、カメラへの指示を勝手に出したり疑問点があれば質問したり、余計な話をしてみたり、ZOOMのチャット機能に書き込まれた観覧者たちの質問なども僕らから三好さんにぶつけてみたりそんなツアーでした。

あらかじめ用意したパワポ画面を写したり(運営側が画面を切り替える)、説明したい部分は詳しく解説することもでき、なかなか有能なZOOM。参加者からの評判も結構良かったようで何よりだった。

反省点と良かったこと

別に僕は呼ばれただけなので、この企画を総括したり反省会をするような立場ではないけれど、振り返って反省点がなかったわけではない。気が付いた点はいっておこうと思う。手持ちのカメラが終始揺れるので人によっては酔ってしまう可能性もあり、メインのカメラには手ぶれ防止のスタビライザーや要所要所に三脚を立てたりなどの工夫が必要だっただろうと思う。機材に詳しくないけど、画面の解像度ももう少し欲しいところだし、ポイントポイントで資料に照明をあてても良かっただろう。音声もピンマイクがあればよりよいだろうし、時間配分もそんなにうまく言ってなかった。電波状況も途切れることもあったので、収蔵庫など密閉した空間では対策も必要だろう。

何れにせよ初めての試みなので多少のズンドコがあってもしょうがないわけですが、参加者にとってもそれもまたリアルで良かったとの声もあった。

良かった点、それについてはかなり多い。何しろリアルタイムオンラインという時間の共有が単純な映像よりも「行った感」を感じることができるし、学芸員の顔と声が見えるのもまた良かった。また僕とコンダさんの役割も結構重要だったと思う。チャットの声を拾って学芸員さんに質問したりすることで多少の双方向性が加わって通常の展示解説に近い雰囲気が作れたこと、それから三好さんの用意していた進行を脱線させたり予定調和じゃない雰囲気も多少は作れたと思う。その分時間を超過したわけですが。

そして何しろここに実際に見に行きたくなった人が多いはずだ。今はどうしても博物館や考古館見にいけない時期。こんな状態がいつまで続くのかはわからない。すぐにでも各地に見に行きたい気持ちがあっても今までと同じような日常に戻るのはまだ少し先なのかもしれない。そんな時代、もしかしたらこの飛騨みやがわ考古民俗館と石棒クラブの活動が一つのモデルケースになるかもしれないと、そんな可能性も感じることができた。

あくまでも縄文ファン、考古ファンからの勝手な感想

「これ、どこの館もやったら良いのに!」

これはあくまでも縄文ファン、考古ファンからの勝手な感想だ。もちろん実際に見に行くことが一番なのは冒頭に述べたとおりだ。それでもこういった時代にこういったスタイルが可能だということはファンとしてはそれを求めたい。

館としてもそこまでの手間はかからないはずだ。手続きなどを含め少しは面倒臭いかもしれないが、石棒クラブも飛騨みやがわ考古民俗館もたいしてお金はかけていないはずだ。もし詳しいノウハウなどが知りたければ石棒クラブに問い合わせて欲しい。きっとオープンに快く教えてくれるはずだ。

これからもし開館の前提として観覧者の人数制限や密集を避けるなどの対策が取られるなら、もう通常の展示解説はできないだろう。そういう時にオンラインの展示解説ができることはファーストチョイスでなくても、館にとってもファンにとっても悪いことではないだろう。

石棒キャッチコピー

石棒クラブでは現在、石棒ポスト&ポストカードのキャッチコピーを募集している!採用された方にはオリジナルTシャツのプレゼントもあるのでぜひ参加してください。僕も審査員で参加しています。

審査基準は特にないけれど「石棒=おちんちん」を直接的に表現したものは流石に選ばないと思う。せめてひとひねり、ふたひねりくらいはするべきは投稿者のマナーだと思う。

詳しくはこちらです!応募方法は、「#石棒キャッチコピー」のタグを付けて投稿するだけ!

5月17日締め切りです!