Thus Created Ryuichi Sakamoto "Merry Christmas Mr. Lawrence" (Part 4)

[Abstract: This essay delves into the introductory section of "Merry Christmas Mr. Lawrence," exploring its harmonic structure. Initially, the piece adheres to a traditional IV → V → III → VI chord progression reminiscent of classical music, as acknowledged by the composer. However, a closer examination reveals intriguing departures from this established norm. It reminds us of a playful use of the compass for elementary school math lessons. This essay unravels the subtleties of these harmonic variations and their significance within the composition.]

その3からの続きです。

今回からモチーフⒷの発展形つまり主旋律(例のあれ)の話に進むつもりでしたが、イントロ部分のより精密な分析を済ませてからのほうが話が面白くなるので、予定を変更してイントロ部分のより精密な分析を済ませてから話を進めていきます。

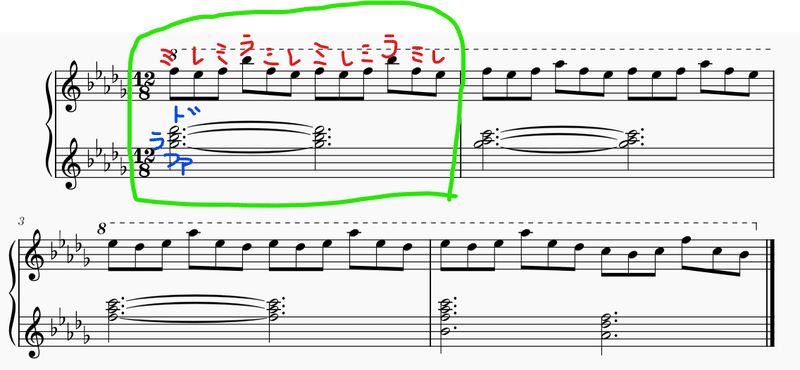

ちなみにイントロ部分というのは、以下の赤で括ったところです。

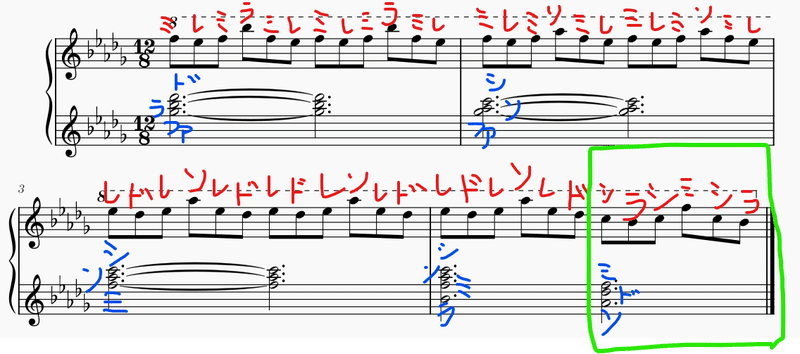

冒頭4小節より、順に見ていきましょう。

これが出だしの出だしですね。「ファ・ラ・ド」(青)に「ミ・レ・ミ・ラ」(赤)が乗っかっています。つまり「ファ・ラ・ド・ミ」和音に六度の音「レ」が挿まる和音です。もろにサブドミナント・セヴンス和音+「レ」

です。Ⅳ△7add2 和音ともいいます。

この和音が元になっていることは、その1で説明したとおりです。念押ししておきます。

*

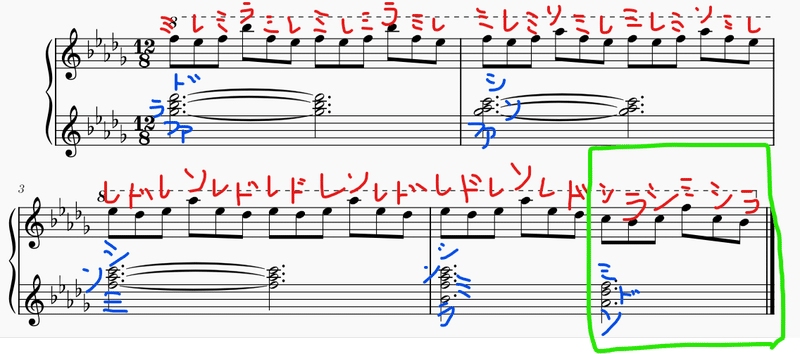

続く小節はどうでしょう。

「ファ・ソ・シ」(青)に「ミ・レ・ミ・ソ」(赤)がのっかっています。「ソ・シ・レ・ファ」和音に六度の音「ミ」が挿まったものですね。すなわちドミナント・セヴンス和音+「ミ」。Ⅴ7add6 和音ともいいます。

左手(つまり下段)のほうの音の変化、よーくご覧ください。

「ファ」はそのまま(黒の矢印)で、ほかの二つがそれぞれひとつ下の音に降りています。「ド」が「シ」に、「ラ」が「ソ」に(赤の矢印)。

音がそれとなく入れ替わりつつ、白玉の数は同じです、3つ。この微妙な変化で和音の機能が Ⅳ から Ⅴ にチェンジするという奥ゆかしさ。

さらには「ファ」がボトムの音であり続けるため、この二小節目はドミナント和音でありながらサブドミ和音のルート音「ファ」が響き続けることになって…

つまりサブドミの香りが残るわけです。浮遊感の「ファ」。ドミナント和音なのだけどサブドミの浮遊感「ファ」が香るという。

三つ目の小節を見ていきましょう。

「ミ・ソ・シ」(青)に「レ・ド・レ・ソ」(赤)が重なっています。「ミ・ソ・シ・レ」和音に六度の音「ド」が挿まったものです。Ⅲm7add6 和音ともいいます。

二小節目の下段と比べると、「ファ」が「ミ」に半音下がりしていて、ほかの二音は同じままです。そしていうまでもなく白玉は三つのままです。この微妙な変化で和音の機能が Ⅴ から Ⅲ にチェンジしているわけです。

4小節目に進むと…

「ラ・ミ・ソ・シ」(青)に「レ・ド・レ・ソ」(赤)が重なっています。これは「ミ・ソ・シ」和音(機能はⅢm)と「ラ・ド・ミ」和音(Ⅵⅿ)のミックスに「レ」が挿まれたものとみます。

Ⅲⅿ→Ⅵⅿ は常道的な4度進行(以下では4th と赤表記)で、それとⅢⅿ→Ⅲⅿ の現状維持(緑表記)が同時に行われているとみればいいです。

面白いですね白玉がひとつだけ追加(赤の「ラ」)されたことで、機能が大きく変わるのです。大きく変わるのだけど変わらないところは変わらないという、繊細かつ大胆な機能変化。

*

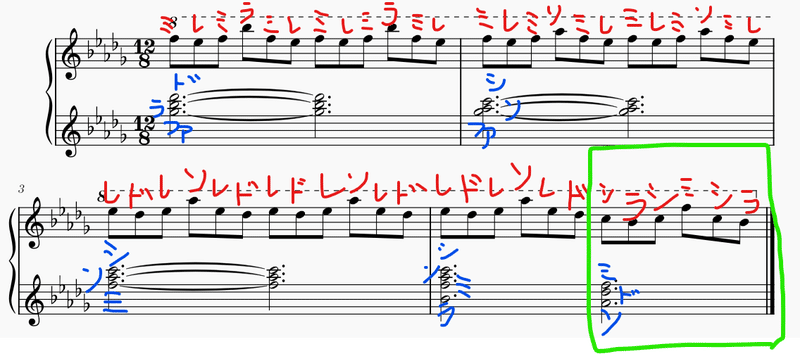

ようやくラストです。「ソ・ド・ミ」(青)に「シ・ラ・シ・ミ」(赤)が重なっています。

ここの解釈はひとによって分かれると思います。「ラ・ド・ミ・ソ」和音に「シ」が挿まったものと見る方もいらっしゃると思います。その解釈でもいちおう理屈は成り立つのですが…

しかし結論をいえば「ド・ミ・ソ・シ」和音の転回形「ミ・ソ・シ・ド」をとのハイブリッドですここ。先ほど可能性として挙げた「ラ・ド・ミ・ソ」和音+「シ」の解釈とも取れるし、「ミ・ソ・シ・ド」和音+「ラ」の解釈とも取れる、そういう音の組み立てです。

このアンドロギュヌスぶりの謎を解くカギは「シ」にあります。

東洋と西洋の衝突というテーマを歌った曲ゆえに、旋律は東洋音階(というか西洋人が抱く東洋の音階)「ラ・ド・レ・ミ・ソ」でできている一方、ところどころに「シ」が混じるのがこの曲の旋律の面白さです。この点についてはすでにこれまで何度も論じたことですが改めて論ずるとですね、東洋音階では本来鳴らないはずの音「シ」を鳴らす場合、それは旋律ではなく和音の音として鳴らしているのだと理屈を付ければいいわけです。この点についてもこれまで何度も話したことです。そしてこの技を使うと「シ」が旋律に鳴るとき、和音をアンドロギュヌス化できるのです。

音楽理論的には「ピヴォット和音」と呼んでいます。詳しいことは検索をどうぞ。簡単にいうと和声機能を二通りに解釈できてしまうのです。「シ」が旋律にあることで、ここ全体の機能がⅠ△7 add6 とも Ⅵⅿ7 add9 とも取れるのです。

ひとつ前の部分から、通しで聴いてみましょう。

以下の部分は Ⅲⅿ7 とも Ⅵⅿ7 とも取れて…

それがⅠ△7 とも Ⅵⅿ7 とも取れる和音に進んでいきます。

小学校の算数で、コンパス作図しますよね。あれを思い浮かべてください。「Ⅵⅿ7」和音に軸足を置いて…

マジックペンのある側を、「Ⅲⅿ7 」から「Ⅰ△7」にくるんと半回転させています。

すなわち、上の二つはともに「Ⅵⅿ7」に軸足を置きながら、それぞれ「Ⅲⅿ7」と「Ⅰ△7」に片足を乗っけているのです。

この解釈を取るならば、この小節における「シ」(赤)は、機能分類上は「Ⅵⅿ7」の9度の音つまり非構成音とされてしまうけれど、実質的には「Ⅰ△7」(というかその転回形)の構成音ということで、その存在をしっかり肯定されるのです。

うーん易しい話をしているつもりが、いつのまにか難しい話になっていて自分でもとまどっています。

本当はシーケンサー再生動画を、もっといろいろ挿みながら説明すべきなのですが、この無料シーケンサーはバージョン違いで操作手順が違ってくることもあって、使いこなしきれないでいます。もし今回の解説がとりわけわかりにくく感じられるようでしたら、それはこのシーケンサーの使いにくさも少なからず関係していると、どうかご理解ください。

*

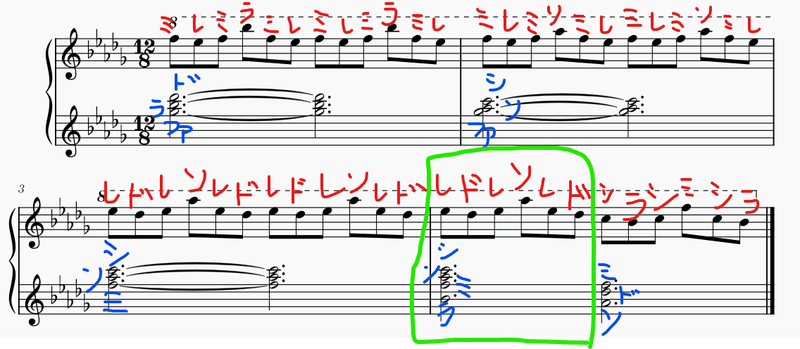

作曲者そのひとは、この曲がリリースされた直後のある音楽雑誌インタビューで、このイントロ4小節について「よくあるクラシック楽曲の和声進行にすぎない」と語っていました。以下の、よくある進行を使ったまでだよと。

Ⅳ→Ⅴ→Ⅲ→Ⅵ

そうではないのですよ。ご本人はそう思っていらしたようですが、実際の楽譜と、そして音をよーく分析すると、

Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ/Ⅲ→Ⅲ/Ⅵ→Ⅰ/Ⅵ

…と設計されているのがわかります。(注:上の分数表記は楽典とはわざと違うやり方にしてあります)

これって算数のコンパスでいうと、軸足と鉛筆が、ときどき役割交代して、違う円を外側に向かって描き足していく、そんな感じの和声進行なのですよ。

全体としては、ありふれた和声進行の

Ⅳ→Ⅴ→Ⅲ→Ⅵ

なのだけど、コンパスの軸足交代によって、実は

Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ/Ⅲ→Ⅲ/Ⅵ→Ⅰ/Ⅵ

と氷の上を滑っているのです。

この後、ほぼ同じ4小節が繰り返されますが、そこには微妙な変化があります。それについては前に一回分析してありますが、次回もっと踏み込んだ分析をしてみましょう。