謎解き「ラストエンペラー」(露口茂の声で読んでほしい)

以下の続きです。

*

「そうそうワトソン君、ぼくは面白いことに気づいたよ」

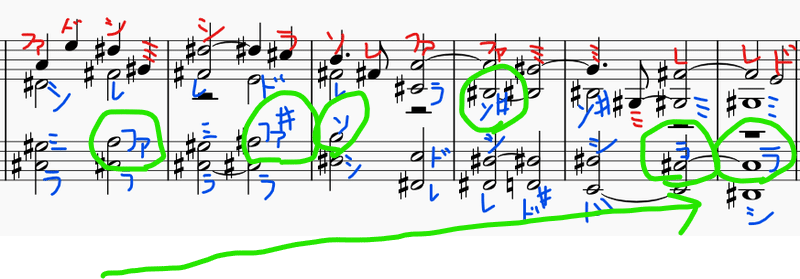

「旋律(赤のドレミ)をよーく見ると、ある下降ラインが見えてくる」

かこうらいんだってホームズ?

「そうだよ下降ライン。ほら、ここだよ」

いいかねワトソン、一つ目の小節で「ド ↘ シ」の下降があるね。

二つ目の小節で「シ ↘ ラ」の下降線にバトンがわたって…

三つ目の小節で「ソ ↘ ファ」の下降線に引き継がれ…

四つ目の小節で「ファ ↘ ミ」と続いて…

五つ目でさらに「ミ ↘ レ」と下降し…

末尾の小節で「レ ↘ ド」だ。

「これがどういうことかわかるかねワトソン君?」

うむ「ド ↘ シ ↘ ラ ↘ ソ ↘ ファ ↘ ミ ↘ レ ↘ ド」の下降ラインだね。

「それだよ。補足すると…

「…わかるかな?」

うーん「ド↘シ」「シ↘ラ」、「ソ↘ファ」「ファ↘ミ」、「ミ↘レ」「レ↘ド」の三つのユニットになっているということだねホームズ。

「それだよ。実際に声にだしてみれば、この法則性はわかる」

「実はもうひとつ、面白いラインがこの曲には見受けられる」

もうひとつだってホームズ?

「そうさ。各小節が、以下の音列で組み立てられていることは、前回ぼくらが突き止めたとおりなのだが…」

ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ

ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ♯

ラ・シ・ド・レ・ファ・ソ

ド♯・レ・ミ・ファ・ソ♯・シ

ラ・シ・ド・レ・ミ・ソ♯

ラ・シ・ド・レ・ミ

「小節単位で見ると、ほら、こんな上昇ラインが見えてくる」

ファ ↗ ファ♯ ↗ ソ ↗ ソ♯ ↗ ラー

…ホームズ君よくこんな線を見つけるね!

「ふふ、ごくたやすいことさ。先ほどぼくらが抽出してみせた下降ラインと組み合わせてみると…」

ああこれは面白い、ちゃんと元の曲の感じが温存されているねホームズ!

「ふふ、もう少し話を続けるとだね…」

ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ

ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ♯

ラ・シ・ド・レ・ファ・ソ

ド♯・レ・ミ・ファ・ソ♯・シ

ラ・シ・ド・レ・ミ・ソ♯

ラ・シ・ド・レ・ミ

「この六つの組み合わせは、上にある1~6の順でないと、下のこの仕掛けは成り立たないんだ」

ホームズくん、こういう理解でいいだろうか? 要は全音音階のライン(赤)と、半音音階のライン(青)が、一方は上昇するときもう一方は下降していく様が、このパートの本質であると。

「ぼくはそう考えるねワトソン。そしてこの素朴な対位法を成り立たせるために、サカモト教授はくだんの音列で、このパートを肉付けしていったといっていいだろう」

ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ

ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ♯

ラ・シ・ド・レ・ファ・ソ

ド♯・レ・ミ・ファ・ソ♯・シ

ラ・シ・ド・レ・ミ・ソ♯

ラ・シ・ド・レ・ミ

ホームズくん疑問があるんだ。音列が先にあって、くだんの対位法ラインが引かれたのか、それとも対位法ラインが先にあって、音列が肉付けされたのか、どちらだろう?

「鋭いねワトソンくん。ニワトリが先が卵が先か… おそらくどちらの解釈も正しい。サカモトがもし楽器の鍵盤を、そろばんと同じように使いこなしていたとするならば、指先の動きがそのまま高度な演算装置を兼ねていたことになる。そんな才人にとって、どちらを先に発想したのかという問いは、そもそもナンセンスなものとしか聞こえないだろう」

[続く、かもしれない]