坂本龍一の作曲技法を、どうやって私は解読したか

私の坂本龍一楽曲分析技法は、とある音楽分析者のメソッドに大きく影響を受けたものです。

とりわけ「階名で口ずさんでみろ」は効果絶大で、モーツァルトほかさまざまな音楽家の楽曲を分析する際にも心掛けています。

「長調/短調のチェンジを見逃すな」もそうです。いわゆる平行調。これがわかると「戦メリ」の間奏部から主旋律に進む際のキーチェンジの巧さが理解できて、このチェンジ技を使いこなせるようになります。

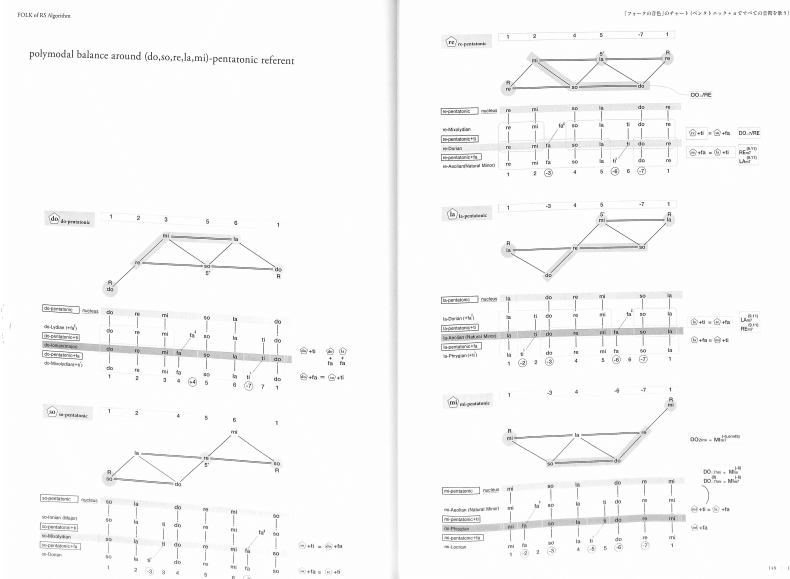

もうひとつ、彼には「ペンタトニックを分析のものさしに使え」があって、こんな表がいつも著作には掲載されています。

.

ペンタトニック(東洋音階とか五音音階とかいわれる)を階名で歌うと――

ド・レ・ミ・ソ・ラ

これはたまたま「ド」から歌っていて、もし「レ」から歌えば

レ・ミ・ソ・ラ・ド

「ミ」からなら

ミ・ソ・ラ・ド・レ

「ソ」からなら

ソ・ラ・ド・レ・ミ

ということは「ラ」から歌うと

ラ・ド・レ・ミ・ソ

以上の五つを、さらに長調系/短調系の二つに仕分けして、この分析家さんは龍一楽曲分析用のものさしとしています。

ド・レ・ミ・ソ・ラ (長調系)

レ・ミ・ソ・ラ・ド (短調系)

ミ・ソ・ラ・ド・レ (短調系)

ソ・ラ・ド・レ・ミ (長調系)

ラ・ド・レ・ミ・ソ (短調系)

例えば「ド・ファ・ソ♯・シ♭」という和音があったら、それは上記の三つ目のペンタトニック「ミ・ソ・ラ・ド・レ」系であるぞ、と。

私のものさしは三つ

そんなのでは使い物にならないと私は考える。

私が使っているペンタトニックものさしは、五つどころか、わずか三つです。

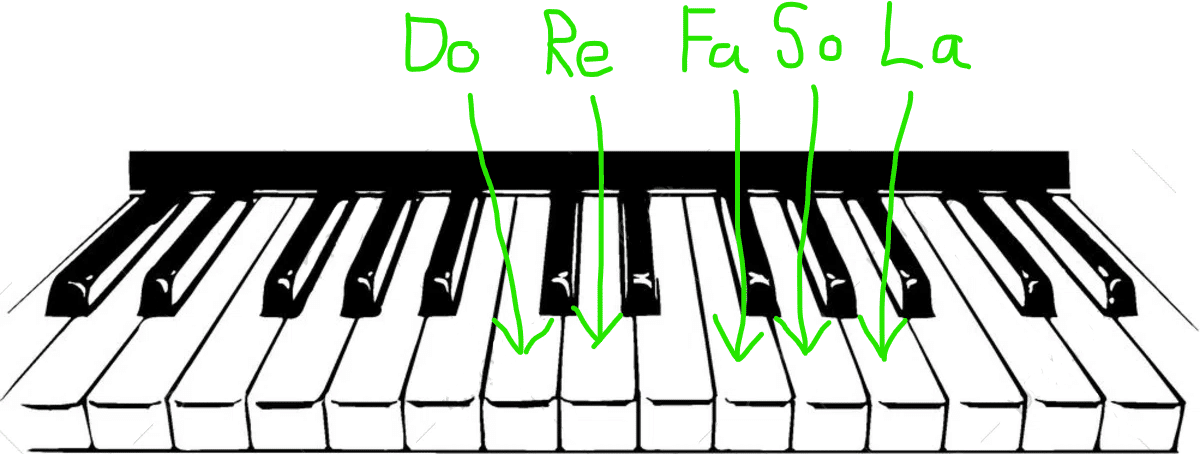

レ・ミ・ソ・ラ・シ

ラ・ド・レ・ミ・ソ

ド・レ・ファ・ソ・ラ

それぞれ鍵盤図で視覚化すると…

.

誤解を避けるために断っておくと、それぞれドレミの並べ方は自由。例えば「ラ・ド・レ・ミ・ソ」は「ド・レ・ミ・ソ・ラ」であってもいいし――

「ソ・ラ・ド・レ・ミ」でも「ミ・ソ・ラ・ド・レ」でも「レ・ミ・ソ・ラ・ド」の並びでもいい。

ペンタトニック転調

さらには、こんな風に「~系」仕分けするのが私の流儀。

レ・ミ・ソ・ラ・シ (ソ系)

ラ・ド・レ・ミ・ソ (ド系)

ド・レ・ファ・ソ・ラ (ファ系)

例えばこの「レ・ミ・ソ・ラ・シ」については…

.

こんな風に階名を付けなおせます。「ソ」が「ド」に読み替え可能、ゆえに「ソ系」。

これって完全四度下への転調と同じ。

ちなみに「ド・レ・ファ・ソ・ラ」については完全四度「上」への転調と見なせます。(上の図を参照しながらドレミを付けなおしてみてください、そうすればわかる)

*

龍一教授が(自分では意識化しないで)この技を使い倒していることに私が気づいたきっかけは「ラストエンペラー」のメインテーマを分析していたときでした。

もう十何年も前のことです。

.