「この院生はノーベル賞を授かる」とアインシュタインが評した論文(1924年)その14

その13からの続きです。

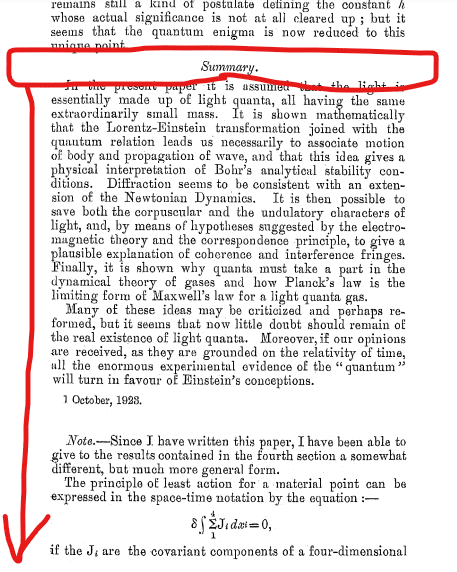

今回でルイくん英語論文の最終回です。「Summary」です。

Summary とあるぐらいだから「要約」です。

DeepL さん日本語にしたってくれる? 「うんいいよ」

本論文では、光は本質的に光量子で構成され、そのすべてが同じ極めて小さな質量を持つと仮定する。ローレンツ-アインシュタイン変換が量子関係と結びついて、物体の運動と波の伝播を必然的に結びつけることを数学的に示し、この考え方がボーアの解析的安定条件の物理的解釈を与えることを示す。回折はニュートン力学の拡張と矛盾しないように思われる。また、電磁気理論と対応原理が示唆する仮説によって、コヒーレンスと干渉縞をもっともらしく説明することができる。最後に、なぜ量子が気体の力学的理論の一翼を担わなければならないのか、またプランクの法則が光量子気体に対するマクスウェルの法則の限界形であることを示す。

これらの考え方の多くは批判されるかもしれないし、おそらく修正されるかもしれないが、光量子の実在については、今やほとんど疑念が残らないはずである。さらに、もし私たちの意見が時間の相対性理論に基づくものとして受け入れられるなら、「量子」に関する膨大な実験的証拠はすべて、アインシュタインの概念を支持する方向に転じるだろう。

この要約、ほぼ一世紀未来にいる私たちが読むと、何て言ったらいいんだろう、違うまとめをしてあげたくなります。

19世紀後半に電磁気学が大発展したことを受けて、この世のすべては最終的には〈粒子〉と〈場〉の二元論で語れるだろうって物理学者たちはかつて期待したわけです。

電磁気学においては〈電荷〉という粒子が、そして〈電場〉と〈磁場〉という場があって、この二つで回っていると、たった四つの方程式で表せたくらいだから。

しかし20世紀に入って、物理学が飛躍的に進むにつれて〈粒子〉と〈場〉の二元論ではなく、いろいろな〈場〉が多層的に重なってこの宇宙はできているという方向に理解が進んでいきました。

ルイくんの「位相波」理論も、〈粒子〉と〈場〉の二元論を抜けて〈場〉の多層性に進んでいく、その過渡的な時期の申し子だったんだなって、私なら総括したいところです。

もう少し具体的にいうと、ルイくんは「光子」(ご本人は「光の原子」と呼んでいる)を論じているはずが、次第に「電子」の話題にシフトしていくのですよ。

「光子」は質量ゼロ(わずかにはあるとルイくんは理屈をこねていますが)で、「電子」は質量ありあり。この二つを同じ理論で語れてしまうとしたら、どうなるんだろう… そういう問題意識が、彼の論文の行間から読み取れます。読み取れるというか、ちらっちらっと光るのです。

しかしご本人はそれを避けるというか避けるようにして、議論をしていくのです。

このことが、ほかの物理学者たちより時代を先駆ける着想を生んだとともに、彼の論文をとても読みにくいものとしました。実際この後読解していく、同年(1924年)の彼の博士論文は、とある画期的な数式を提示する一方で、そこにたどり着くまでの議論じたいは蛇行に継ぐ蛇行の連続です。後世の科学史家たちが「いったいルイは何をいいたいのかわからん」と嘆くのもわかる気がします。

ええと実はこれで終わりではなく「Note」(追記)があったりします。

第4節の議論を、違う数学テクニックで行ったものです。"Since I have written this paper, I have been able to give to the results contained in the fourth section a somewhat different, but must more general form."(本論文を書き上げてすぐ、本論第4節で導出したものと同じ数式を、少し違う形ではあるがより普遍性の高いものとして導出できたので、以下紹介しておく)

ここでは省きます。第4節の内容についてはこちらをご再読ください。

以上でルイ・ド・ブロイくんの1924年英語論文の読解を終えます。

この後いよいよ、アル・アインシュタインが「こいつ博士号よりノーベル賞がふさわしい」と称賛したという、彼の博論の解読です。お待たせしました。