秋風の吹くラストエンペラー・・・龍一教授の仕掛けた音楽マジック

昨日、こんなのを綴りました。あの映画の、あのシーンでのみ奏でられる、この楽曲の分析です。

.

昨日の午は、あれで全力でした。

しかし同日夕方の私は「あほか」とこの分析をこきおろしました。

どうアホかというと、作曲者がこんなモザイク状の計算で曲を書くわけねーだろばっかでぃなAHOです。

譜面を見てみよう

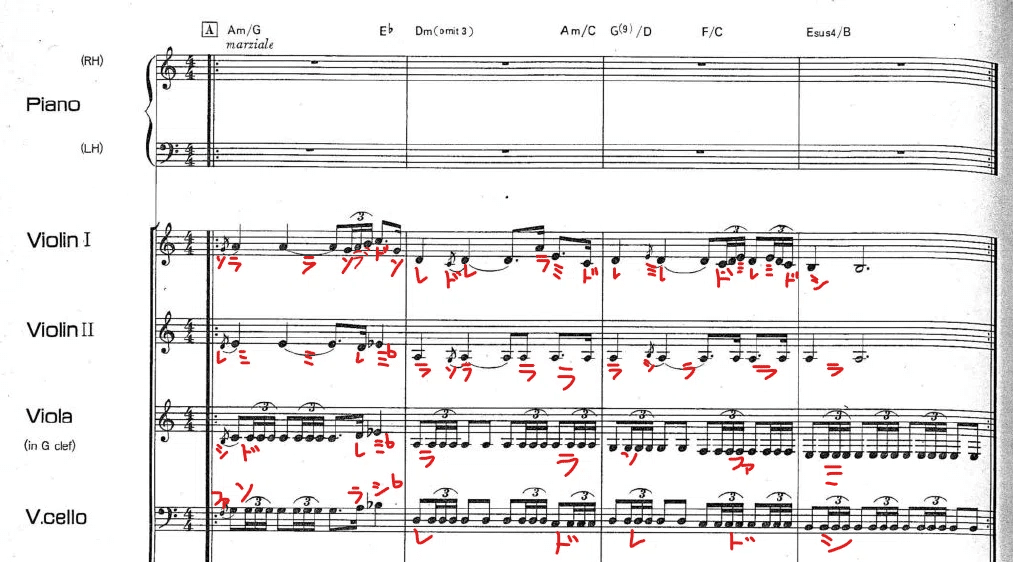

階名を入れてみた同曲冒頭4小節ぶんの譜面は以下の通り。

.

.

私の楽曲分析法はいつもごく素朴です。必ずドレミで口ずさんでみるというものです。移動ドで、です。

山下邦彦が『楕円とガイコツ』(2000年)という本で提唱したメソッドです。

これの切れ味はすごいものですよ。惜しむらくは提唱者そのひとが巧く使いこなせていないことです。

今の私のほうが上手だと自負もあるし。

ライディーン、満州国をゆく

しかしこの「満洲国ワルツ」と後に題された曲については、もうひとつ素朴な別の技を使わないと、作曲がどう行われたかを詰められないのです。

龍一教授がYMO時代に事実上タカハシとの共作となった「雷電」で使われた技が「ワルツ」にも使われているのではないか…

昨日の晩、電気鍵盤楽器の鍵盤を何度も叩いて耳で考えているうちに「雷電」プラスアルファの技が、この「ワルツ」に使われている可能性に思い至りました。

はたして真相は?

.

メロディにハーモニーをつけてみよう

「満洲国ワルツ」の冒頭旋律を見ていきましょう。

これにですね「ライディーン」に倣って、和声的旋律を付けてみます。

⇑ これ、四度下に和声的旋律を付けてあります。

例えば主旋律(上の段)に「ド」があったら、和声的旋律(下の段)は「ソ」となる様に。

.

聴いてみましょう。

.

.

おお、ちゃんと聴ける風になってるわ!

[註 ちなみに旋律「シ」には「ファ」を付けています、四度ではなく増四度ですがここではさしあたって音階から逸れないことを優先]

後半で違うハーモニー

3~4小節目にも和声的旋律を付けてみましょう。

.

1小節目より、通しで聴いてみると…

.

途中で何かニュアンスが変わる感じ、感じませんか。

その理由は、これ ⇩

.

1~2小節目では四度の和音を付けていたのが、3~4小節目では五度にしてあるのですよ。

5に4を足してみよう

さらにこんな工夫をしてみます。

赤で矢印したところに、「5」といっしょに「4」の音を付けてみると…

感じ、でてますでまくりやがってます。実際に使われたものと聴き比べてみてください。

.

むろん、私の付けた和声的旋律と、実際の譜面は、比べてみるとかなり違いがあるわけですが…

.

龍一教授が、いきなりこんな譜面を書き上げたとは考えにくい。

鍵盤(たぶんシンセキーボード)を叩きながら、私がしたように4度と5度のハーモニーが(一部区間で重なりながら)切り替わる、そういう和声を付けていったのだと想像します。

4度ハーモニーの時は、さらに4度下にハーモニーを付けていって、1小節目の終わりでそれが半音せり上がる… 前回分析したとおりです。

どっしりしたオーケストレーション

それから旋律にぴったり沿ってのハーモニーではないです。私の動画を聴いてもらえればわかるように、ぴったりにすると、ちゃんと聞けることは聞けるのですがやや落ち着きがなくなる。

それで実際の譜面では、2~4段目(それぞれ ViolinⅡ、Viola、V.cello)の音はもっとどっしりとしています。旋律にぴったり付いていくのではなく、同じ音を小刻みに繰り返す作り。

ああそれに、前回すでに述べたことですが再度述べておきます。この曲のこの小節部分の主旋律(ViolinⅠのパート)は…

レ - ソ - ド

シ - ミ - ラ

この二本柱と思われます。

疑う方は、こんな風に鍵盤を(弦楽器でも吹奏楽器でもいいのですが)スタッカートで鳴らしてみてください、

ソ ↗ ド ↘ ソ ↘ レ~

ミ ↗ ラ ↘ ミ ↘ シ~

なんとなく聞こえてきませんか、この曲の主旋律が――

AIでは解析不能か

うーむ、昨日の私の分析はなんだったのでしょうね。

はっきりいえば✖です。あちこち鋭い洞察が見られるけれど、全体としては✖に近い△。鬼です今日の私。しかし✖がなければ今日の〇はありえない。

「ライディーン(雷電)」と同じ作りだと気づけたのは、今のところ世界で私ひとり???

.

.

ついでにいうとこの曲も、主旋律に和声的旋律がぴったり沿っているわけではありません。

詳しいことは前に論じてあるので、興味のある方は参照を ⇩

以下は再論 ⇩