マイケル・ジャクソン(15周忌)は、昭和の「あの曲」にどうして心震えたのか?

以下は論壇誌「アゴラ」に寄稿した音楽エッセイの転載です。マイケルの15周忌(2024年6月25日)に掲載されました。

日本の音楽マジックが、白人黒人を熱狂させた

今日(2024年6月25日)は、あのマイケル・ジャクソンの15周忌にあたる。

かつて彼が日本のある楽曲を気に入って、自らカバーしていたという話は、今でもときどき小ネタ的にウェブで取り上げられる。

昨年亡くなった音楽家・坂本龍一(1952-2021)が、無名時代にCM用の曲として作り、その後彼がメンバーとして参加した「イエロー・マジック・オーケストラ」(以後YMOと略称)の楽曲として仕上げた「Behind the mask」(1979年)のことだ。

YMOのアメリカ公演で、この曲(本論考では「ビハインド」と略称する)がどういうわけか白人、黒人両方に大うけする様に、メンバー全員がとまどってしまったという。

原曲は聴いてのとおり、無機的な作りだ。歌詞も哲学的というか、衒学的である。しかしマイケル版のノリノリな歌いぶりを聴けばわかるように、かの国のひとびとには、熱いロックンロール(以後R&Rと略記)に響いたのだった。

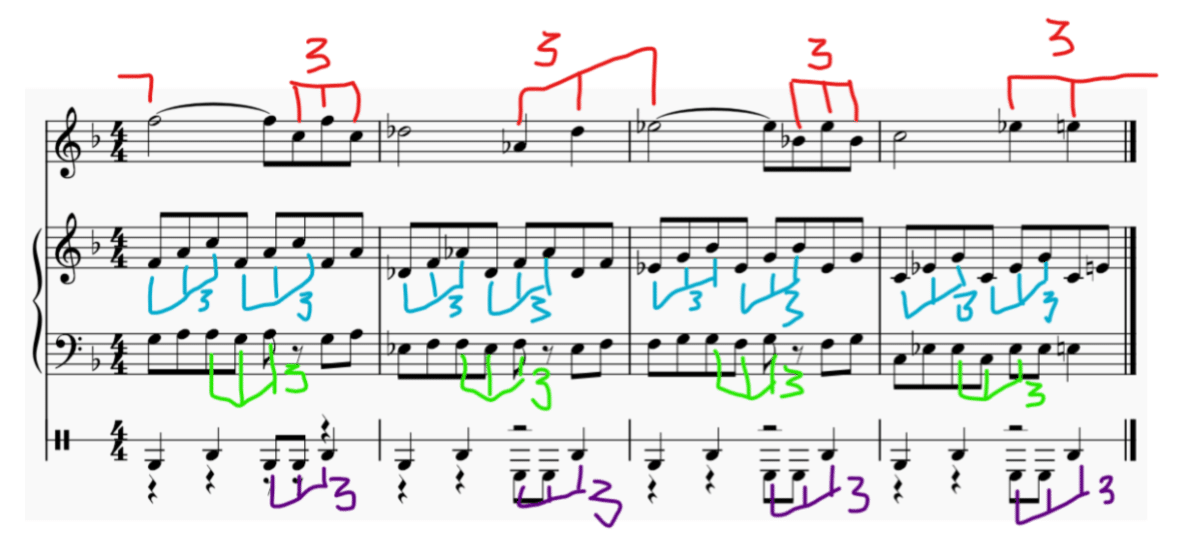

以下はこの曲の出だしを、譜面にしたものである。

シーケンス①

これが反復されるうちに、今度はこんな音型が重なりだして…

シーケンス②

このドラムスが被(かぶ)さり…

シーケンス③

そして、この旋律が奏でられたとき…

シーケンス④

重ねて聴いてみよう。

「白人も黒人も、騒ぐんだよね。日本人のぼくらにはわからない、何かあうんの呼吸で『R&Rだ!』と理解しあう、あの国の音楽大衆の感覚。外国人のぼくらが理解しようとしてもわからない。すべてが合わさった時の、微妙なグルーヴが、結果的にR&Rになっていたらしい」

作曲者はこの曲について、上のような戸惑いのコメントを残している。(※複数のものを私の手でひとつに整理した)

その魔力を分析してみよう

彼は終生気づかなかったようだが、こんな風に分析すれば、この曲のR&Rは解き明かせる。

イントロから説明していこう。シーケンス①から。

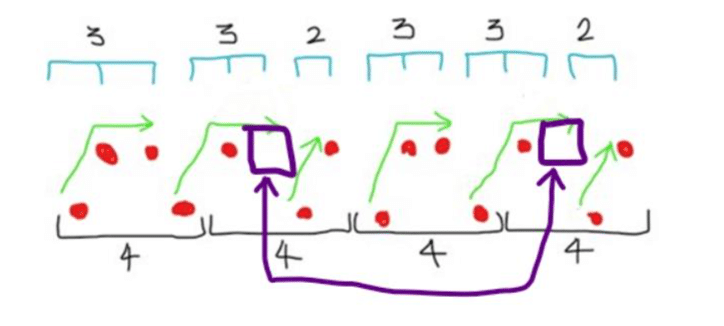

4拍基本のところに、半拍3、3、2の↗が繰り返されている。

そこにこんなシーケンス②が重なりだす。

やはり4拍基本に、半拍3:3:2の音型が繰り返される。

ただ、よくご覧いただきたい。途中で音が抜けている。(紫の🔲で括った部分)

この空白は、喩(たと)えるならば、天井の板が外されている部分だ。

ここからボールが空にとび上がり、やがて引力で地面に戻ってきて、余力で跳ね上がる。

「4」という偶数の大枠を、奇数「3」で揺さぶりつつ、「2」で偶数枠に戻ってくる。

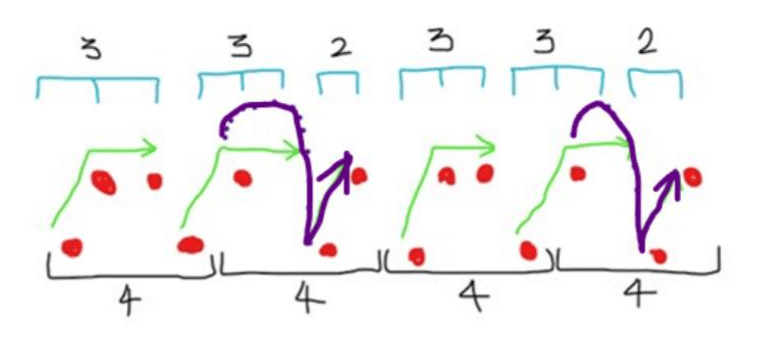

ドラムスが重なりだす。(シーケンス③)

これも「2」「3」「2」「3」… すなわち「偶数」「奇数」の反復だ。

主旋律が現れる。(シーケンス④)

「4」(偶数)が基本のなかに「3」(奇数)が混じるよう、デザインされている。

これら四つのシーケンスを、同時に奏でると、どうなるか?

偶数「4」の統べる、四層の重箱のなかを、奇数「3」が、各シーケンス(層)で違う風にとび跳ねていく様が、よくわかる。

「君らには3年早すぎたかな」

唐突だが映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の話をさせていただきたい。

1955年の街に迷い込んだ主人公が、史実より3年前倒しで「ジョニー・B・グッド」を地元高校のダンスパーティで熱演し、参加者全員を熱狂させるシーンがある。

R&Rの歴史を知っているひとには感涙の名シーンだ。白人の音楽を黒人ミュージシャンが独自に消化して生まれた曲を、今度は白人ミュージシャンが消化して新たな音楽を生み出し、それを黒人ミュージシャンが取り入れて、白人/黒人の境を軽やかに跳び越えていく新ジャンル・R&R(ロックンロール)が生まれていく歴史が、このダンスパーティのシーンには濃縮されている。

ちなみに劇中で奏でられる「ジョニー・B・グッド」(♪”ゴーゴー、大谷ゴー” のあの歌!)は、「3」のリズムが軽快に駆け抜けながら、「4」の大枠はしっかり保たれる。

黒人ミュージシャンたちが白人優位社会のなかを陽気に駆け抜けていく様を、そのまま音楽に置きかえたような曲だ。

R&Rの一大到達点「ジョニー」と、日本の無名バンドの若きキーボード奏者・サカモトが作った「ビハインド」に、「4」と「3」の協和という同一コンセプトがあるのは興味深い。

いやそれどころか、更にもうひとつ、「長調と短調のかく乱」という共通遺伝子が聞き取れるのだ。

ブルー・ノートが生まれる訳

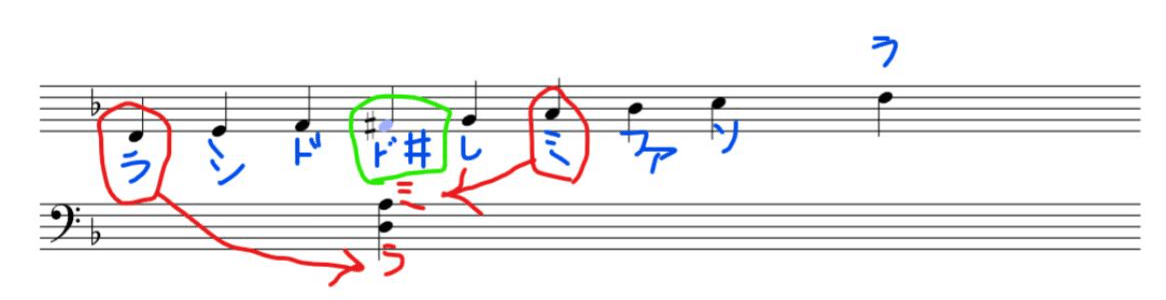

「ビハインド」で使われている音を、音列にしてみよう。

いったい長調(メジャー)なのか短調(マイナー)なのか、どちらとも取れてしまう、不思議な音階に思えるだろう。

だが実は、以下のごくありふれた七音階がもとになっている。

聞いてわかるように、これは短音階(いわゆるマイナー調)である。

しかし、左から三つ目の音を、半音上げ(♯に注目!)てみると…

音列の前半について、ぐっと陽気(メジャー)な感じになるのがわかるだろう。

七つ目の音も、半音上げ(♯)てみると…

音列の前半は陽気(メジャー)、中盤で陰気(マイナー)に、終わりで再び陽気(メジャー)になる。

さらに六つ目の音を、半音上げ(♮)てみると…

完全に長調(メジャー)である。

ここで「ビハインド」で使われている音を、確認しておこう。

短調(マイナー)とも長調(メジャー)ともつかない音階だ。

「ビハインド」を作っていた頃の彼は、日本のある優れたベーシストとの交友もあって(「ジョニー・B・グッド」を分析していたとはおよそ考えにくいが)エレキギターの奏法を鍵盤楽器で再現するのに凝っていた。

エレキギターといえばロック、そしてロックには定石的な和声進行があって、「ビハインド」はそのうちの一つを使っている。

ギターが弾ける方ならわかるだろうが、ギターで「ド・ミ・ソ」や「ファ・ラ・ド」といった三音和音を弾くとき、中段の音を出すのがけっこう難しい。そのためとりわけエレキギターでは、曲の勢いにのせて、二音和音で済ませることがよくある。

いわゆる「五度のハーモニー」だ。このハーモニーにおいては、たとえば「ド・ソ」であればその真ん中に「ミ」を置いてもいいし…

半音低い「ミ♭」を置いても、やはり和音になってくれる。

さてここで、前述した短音階(マイナースケール)を思い起こしていただきたい。

この音階のなかに「ラ・ミ」という五度のハーモニーがあるので、それを下段(伴奏パート)で鳴らしてみると…

短音階には存在しないはずの「ド♯」が、耳の奥で(そっと)聞こえだす。

この現象については自然倍音列という音響物理の考え方で説明できるので、興味のある方は検索していただきたい。同じ要領で今度は「ミ・シ」を下段で奏でてみると…

やはり短音階では存在しないはずの音「ソ♯」が、耳の奥で(そっと)鳴る。

この技を使うことで、短音階であるはずの音列が、以下のようになって…

長音階(メジャー)と短音階(マイナー)のどちらとも取れる、それでいて破綻のない、つまり「ジョニー・B・グッド」と同じマジックが生ずるのだ。

音楽の決まりごとはヨーロッパつまり白人世界で完成されたものだ。それを巧みにすり抜けていく、五度ハーモニーの裏技…

念押しするが日本の作曲者はいちいち計算して作ったわけではなかった。しかし没後に作られた同曲PV中のマイケルは、終盤でマスクを取って微笑んでいる。残された私たち宛ての、「キング・オブ・ポップ」からのウィンクのように。

マイケルからエリックにバトンがわたった

さらに4年後の1986年、同曲をエリック・クラプトンがカバーした。

R&Rは白人と黒人がいっとき共存できる音楽空間であった。白人保守層からの反発もあって、やがて失速するも、その反動として「ロック」が進化していった。

先ほど紹介した「ビハインド」の和声進行も、もともとはR&Rからロックが分岐し自律していくなかで編み出されていったもののひとつだった。

東洋人でありながら幼少時よりバッハの対位法(「ビハインド」にはその影響が濃厚だ)に馴染み、東京藝大作曲科の教授よりクラシック音楽の作曲法を学んで育った日本の若き無名ミュージシャン。そんな彼がロックを自分なりに学習すべく半ば腕試しに作り上げたのが「ビハインド」だった。

この曲にR&Rの遺伝子をマイケルが聞きとり、そして凄腕ロックギタリストのエリック・クラプトンがロックの魂を感じ取ってカバーしたという連鎖ぶりは、音楽史のみならずアメリカ大衆史の視点からも、非常に興味深い。

「クラプトンがマイケル版『ビハインド』の原曲が日本製だとはたして意識していたかどうか」という意の発言を、後に坂本はしているが、クラプトンは曲冒頭でジャーンと銅鑼の音を響かせている。彼なりの日本の作曲者へのオマージュだと、私にはすぐ気づけたのだが…

当の作曲者が、厳格なクラシック音楽理論の出身ゆえか、海を越えてのこうしたリアクションを(後にニューヨークに拠点を移してかの国の音楽マーケットに身を浸したにもかかわらず)とうとう理解も消化もできないまま生涯を終えたことが、つくづく惜しまれる。

*

そういえば来年4月、マイケル・ジャクソンの伝記映画が全米公開される。日本での公開は目下未定だが、以上の分析と論評を頭の隅っこに置いて観ると、「オッペンハイマー」以上に味わい深いものになるかもしれない。