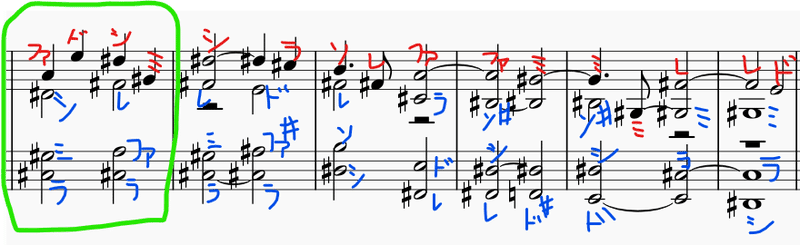

龍一教授の「Open the Door」を分析しましょ(その8)

その7からの続きです。今回はおさらいっぽい話をします。

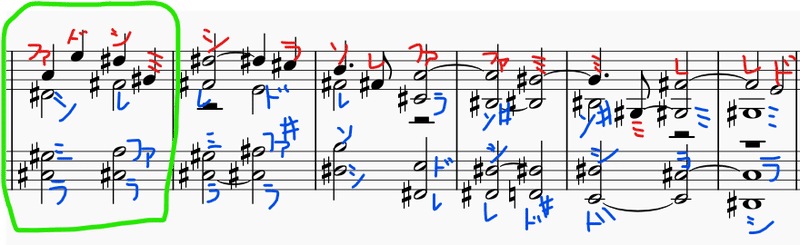

この小節は六音音列「ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ」でできています。

「ソ」の音が避けられているわけです。

この小節は「ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ♯」の六音。

やはり「ソ」の音が避けられています。

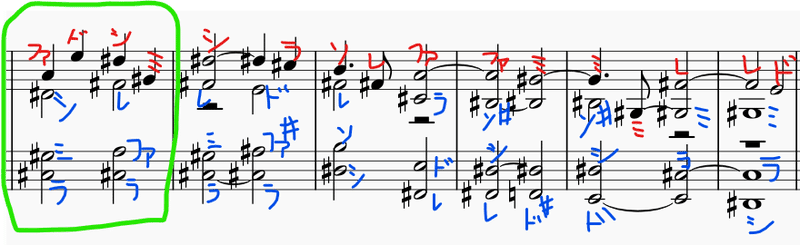

この小節は「ラ・シ・ド・レ・ファ・ソ」の六つ。

おっと「ミ」が避けられています。「ソ」ではなく「ミ」。

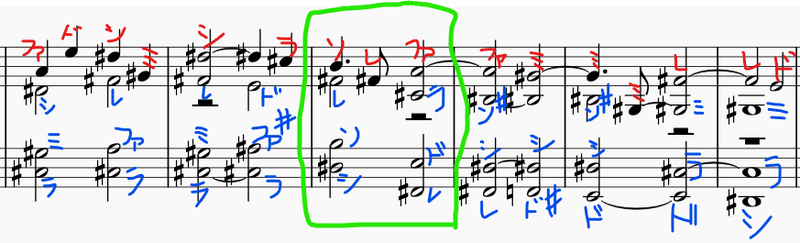

この小節は「ド♯・レ・ミ・ファ・ソ♯・シ」の六音。

「ラ」が外されていますね。

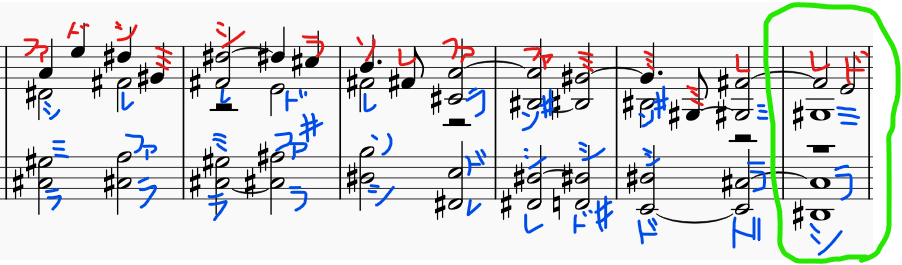

この小節は「ラ・シ・ド・レ・ミ・ソ♯」の六音。

「ファ」が避けられています。

何か七つの音列があって、そこからある法則にそって音がひとつ外されているのです。

どういう法則であるか? 私のなかの天才英国紳士がささやいてきます。「ワトソンくん、『ド・ミ・ソ』の和音だよ。この和音がけして生じないよう、作曲者は慎重に音を抜いているんだ」

「見たまえ。ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ の音列にもし『ソ』があったら…」

「ド・ミ・ソ の和音が生じてしまう。それで『ソ』は外されているのだよ」

どうして「ド・ミ・ソ」があってはいけないんだねホームズ?

「安定してしまうからだよ。この曲は動乱の幕開けを歌っているのだから、ヒーロー色の強い ド・ミ・ソ の和音はむしろ避けるが吉だ。主人公・溥儀はヒーローになれずに生涯を終える、そういう運命の男であるし」

「見てごらん。ここは ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ♯ だね。やはり ド・ミ・ソ の和音が生まれないよう、ソ が外されている」

ホームズ君、ファ ではなく ファ♯ が鳴る理由がわからないんだが…

「ああ、この六音音列は ラ で始まる旋律的短音階と考えればいいんだ。そこから ソ♯ が外されているわけだよ」

それだったら ファ♯ ではなく ソ♯ を残してもいいことにならないかね?

「ふふ、理論上はそれでもいいんだが、ソ♯ はもう少し後の小節で使いたいので、ここでは使わないでいるんだよ」

「ここは ラ・シ・ド・レ・ファ・ソ だね。ミ を抜くことで ド・ミ・ソ の和音が生まれないようにしている」

「ここが面白いんだワトソン。ド♯・レ・ミ・ファ・ソ♯・シ」

よくわからない音列だホームズくん。

「いやいやそんなことはないよ。もし ラ が混じっていたら ラ・ド♯・ミ となって、これは ド・ミ・ソ 和音と同じになってしまうね」

うーんそれはわかるんだが、ラ・シ・ド♯・レ・ミ・ファ・ソ♯ の七音音列から ラ を外したものだという説が正しいとして、そもそもこの七音音列は何なんだろう。聞いたことのない音列なんだが…

「はは、ぼくだって知らないよこんな音列。想像するに、ソ・シ・レ の和音が生じないようにするために ソ をわざと ソ♯ にしたものだろう。これは ド・ミ・ソ の和音と同じものだからね」

…まってくれホームズ、ソ・シ・レ の和音ならひとつ前の小節での音列ですでに現れてはいなかったか?

「ああここかねワトソンくん。なるほど ラ・シ・ド・レ・ファ・ソ だから ソ・シ・レ の三音が揃ってはいるね。だが…」

「ファ の音があるね。これがもし ファ♯ であれば、ここの ソ・シ・レ の三音は ド・ミ・ソ の和音そのものとなるが、ファ♯ ではなく ファ が鳴っているのでその転調解釈は × となる」

うーん…まったホームズ、ここは ド♯・レ・ミ・ファ・ソ♯・シ だから、ミ・ソ♯・シ がそのまま ド・ミ・ソ の和音とはならないか?

「はは、コツがつかめてきたようだねワトソンくん。だがその推理は却下だ。その説が成り立つには レ ではなく レ♯ でないといけないからね」

そういえばここも「ド・ミ・ソ」和音も「ソ・シ・レ」和音も成り立たない音列だねホームズくん。ラ・シ・ド・レ・ミ・ソ♯ だから。

「その代わりに ミ・ソ♯・シ・レ 和音の音が揃っている。マイナー調におけるドミナント和音だ。実際にはひとかたまりでは鳴らないのでドミナント・モーションと呼べるような推進力が強くは感じられないが、しかし次の、つまり下にある緑で括った小節への推進力はそれなりに感じられる」

この小節の構成音は ラ・シ・ド・レ・ミ の五つだねホームズくん。

「左様、ワトソンくん。ラ・ド・ミ 和音がここに隠れているのだ。ひとつ前の小節に ミ・ソ♯・シ・レ 和音がそっと置かれていて、それがこの小節で ラ・ド・ミ 和音に解決しているのだという解釈は十分いけるとぼくは思うね」

そういえばもうひとつ疑問があるんだホームズ。「ファ・ラ・ド」和音についてはこのなかに出てこないわけではないよね。この最初の小節にはいちおう構成音が三つともそろっているのだが…

「ああ、出てくるね。しかしこれは ド・ミ・ソ 和音とは見なされない。なぜなら シ の音が出てくるからね。もしこの小節にある ファ・ラ・ド の組み合わせを ド・ミ・ソ とみなすならば、シ の音は シ♯ でないとおかしくなる」

うーん見事な分析だよホームズくん、だが腑に落ちないことがある。果たして教授はそこまで本当に考えてこの曲のこのセクションを作曲したのだろうか? こんな高度な計算が事前にできるとは、ぼくにはとても思えないのだが。

「そんなことはないよ。彼は優れたピアニストだった。彼より演奏の上手なものなら大勢いたが、教授にとって鍵盤楽器の演奏とは、喩えるならばそろばんの珠をはじくようなものだったんじゃないかな」

「そのつもりでこの楽譜をゆっくり鍵盤楽器で弾いてみたまえ。ぼくはヴァイオリン派だからピアノはあまりうまく弾けないが、それでも教授の指先が、鍵盤楽器というそろばんをはじきながら、これを書き上げたのが、わかる気がする」

天才英国紳士の分析語りはなおもつづく!

追記(2024年3月3日):以下に本エッセイをもう少し整えたものを掲載