「リューイチの、このピアノ曲の謎を解いてくれないか?」

私の龍一楽曲分析を(グーグル翻訳で)読んでくださったというガイジンさんよりリクエストをいただきました。「このピアノ演奏の、ここの音がどうしてもわからない、どうしたらいい?」

どこの音?「この動画の、1分12秒のところのメロディ」

どれどれ… 楽譜をとある方にお願いして急遽用意していただいて、どの小節にあたるのか照合してみたら…

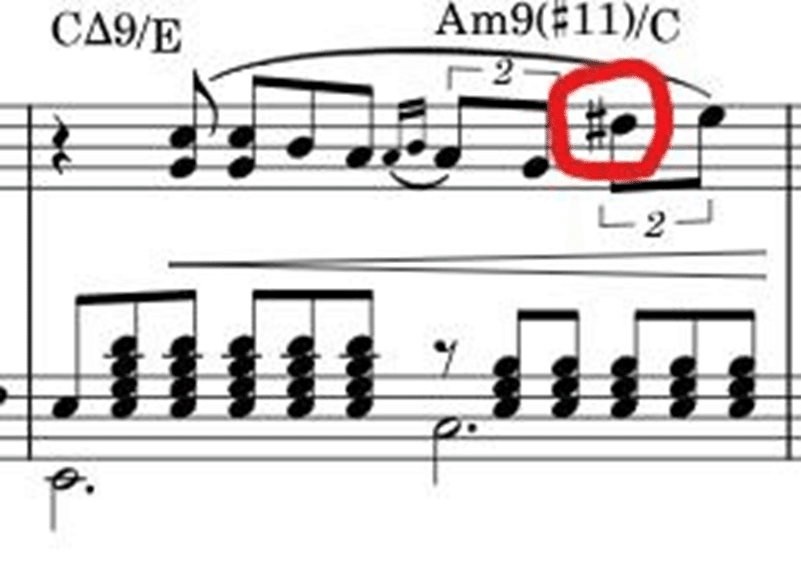

ここでした。

この曲はA短調(かC長調)なので、赤で囲んだ音符が「#」になることはありえないはずなのに、鳴っています。しかも違和感なく、それどころかかっこよく鳴るのです。

「これはどういうことなのだろう? ぼくのブラザーに訊いてみたら『それはアポジャチューラ(appoggiatura)といって、非和音構成音をわざとメロディにくっつけて装飾したものだよ。これを強拍に配置することによって強い印象を残し、次に来るはずの主和音の音が少し遅れて鳴るようにしているんだ』と言われたが腑に落ちない。知恵を貸してほしい」

あーはいはい典型的な屁理屈解釈をなさっているわけですねあなたのブラザー。こういうわけわかんない理屈をこねないと、どうして「ド・レ・ミ」と「ド・レ・ミ♭」の二つの音列が重なって鳴るなどという、楽典を踏みにじるようなことをしているのにかっこよく聞こえてしまうのか、ブラザーくんは説明を付けられないでいるのですよ。

リューイチの法則その1「和声進行と旋律が常に異なる調に属する」を使えば瞬殺で説明できます。赤で囲んだ音、譜面上は「レ♯」ですが、実は「ソ♯」です。続く「ミ」も実は「ラ」です。つまりEの和声的短音階における⑦と①にそれぞれ当たると考えれば、逸脱も破綻もない、ごく自然な音のペアなのです。

和声進行についてはA短調で、旋律はE短調。この五度関係のおかげで、鳴ってはならないはずの音がいきなり鳴っても、耳はそれに違和を感じないのです。

この曲全体の分析は、いずれ時間ができたらやってみたいですね。

そうそう「シェルタリング・スカイ」でも同じ技が使われています。「レ♯」ではなく「ファ♯」ですが。

この曲の分析もいつか。