[再論]秋風の吹くラストエンペラー・・・龍一教授の仕掛けた音楽マジック

せっかくなのでもう少し論じてみます。

ここがドミナントセヴンス和音になっていることは、前々回ぶんで指摘したとおりです。

「ライディーン」も曲の冒頭でドミナント和音が仕込んであります。

.

.

それが推進力となって、その後はずーっと三度のハーモニーで副旋律が伴っていきます。(実際はもっとなだらかに整えられていますが最初に発想されたのが三度すなわち以下の青ハーモニーと思われる)

.

こうやって冒頭でドミナント和音それも短調のドミナント和音ゆえに加速がよくエンジンを吹かして、その後は三度ハーモニーという磁気浮上を使って滑るように駆けていく、それが「ライディーン」の疾走感です。

この曲もまた、冒頭でドミナントそれもセヴンス和音でぐぐっと歯切れよくエンジンを吹かすのですが…

.

C に行くのかなと思わせて Am7 つまりマイナー和音になってしまいます。

.

どうもそうなるように音の縦の並びがされているようですねこのドミナントセヴンス。下から順に「ファ・シ・レ・ソ」とありますね。「ファ・シ」は四度ではなく増四度の並びですが…

続く和音では「ソ・ド」の四度音程にせり上がって、増四度音程が消えてしまうのです。(ちなみに「レ・ソ」は「ミ・ラ」にせり上がって四度音程のまま)

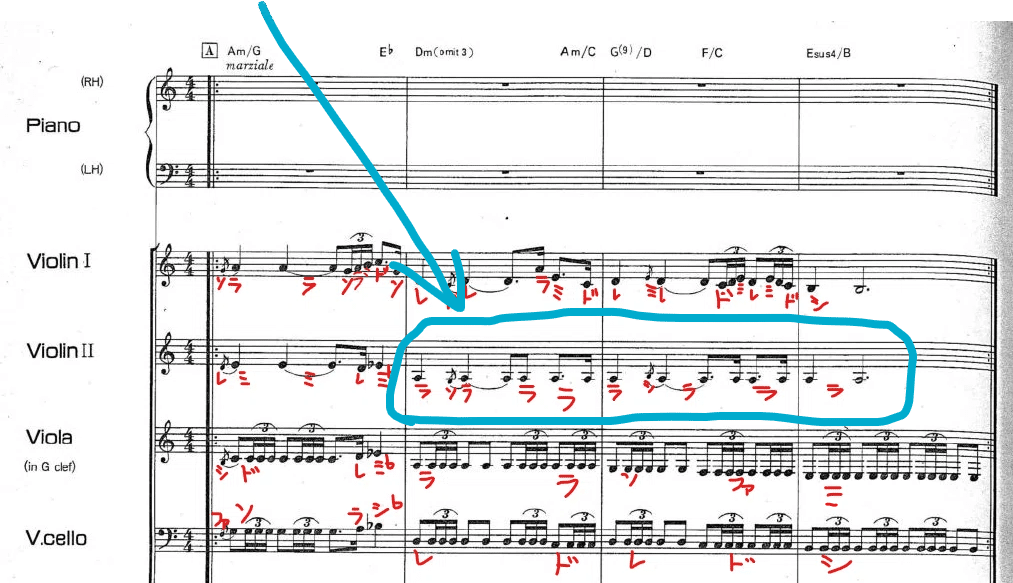

そして以下の部分では、上二つ、下二つの段で、それぞれ四度音程を保ちつつ…

ここで半音のせり上がりを仕掛けてきます。

.

主旋律(ViolinⅠ)はC長調を保つ一方で、こうしてほかの三つのパートは調性を一瞬揺るがせにかかるのです。

満州国のファースト・エンペラーとして雄々しく帝宮に戻ってくる様を、G7 つまり長調のドミナントセヴンスで象徴し、しかしそれも一瞬で消えて四度音程二種類に切り替わって Am つまり短調和音になる…

「ラ」が連呼されるのも、彼がマイナートニックの引力圏に引き戻されたことを暗示しているよう。

ここの「シ・ミ・ラ・シ」、「シ・ミ・ラ」で四度音程縦二連を保ちつつ…

リピートで曲冒頭の G7 に戻され、エンジンが再び吹かされる、一瞬。

「ライディーン」が磁気浮上で滑り駆けていく様と重なる、そういう曲に思えます。冒頭で一瞬エンジンが吹かされ、その後はすーっと滑っていく――

「ライディーン」は三度でレールより浮いて進んで行きますが、この「満洲国ワルツ」は四度で、そして同じ旋律フレーズが繰り返されるときに四度から五度に浮上し「シ-ミ-ラ」の旋律骨格がそのまま縦に置き換わったような和声で締めくくられると、リピートで冒頭に戻され再びエンジン加速し、その後は磁気で滑っていく…

この曲、ほとんど即興で作られたものだと想像します。3時間40分の映画に、わずか二週間で音楽を付けろという注文を受けて、龍一教授はこの映画の構造分析を行い、男になれない男、アンドロギュヌス、権力幻想、フェミニンな監獄への引き戻しといったファクターを読み取って、それらを音楽言語に置きかえていったと思われます。

ということは旋律も和声も、割とシンプルな骨格から創造されたものと想像します。

そして私の分析は、そこを読み取ったものになっている――と思います。