「真田さん、気体分子運動論とはいったい…」

アインシュタインの研究を、生涯貫いていたのが「エントロピー」でした。

それゆえエントロピーとはそもそも何であるかを、しっかり理解しておくと、神が彼に与えたもうた恩寵のいくばくかを、ちょうどスズメが公園に落ちたパンくずをついばむようにして、凡庸なる者たちもついばむことが、あるいはできるかもしれないと考え、「エントロピーとはそもそも何であるか」を、前回語ってみたわけですが…

本題に入る前に息が切れてしまいました。

何しろなが~い話だから。「エネルギー」の概念が19世紀半ばに提唱され、科学革命を起こしたという話まで進んで、前回は幕としました。

*

今回お話するのは「気体分子運動論」についてです。

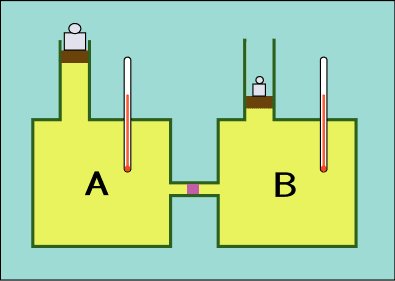

前にこんな絵をお見せしました。

成分を問わず、気体はこういう風に無数の分子が飛び交っていて、箱に詰めると壁に跳ねまくる、その跳ねパワーの合計が「気圧」だって理論です。

高校の理科で習う内容なので、見覚えがあると思います。

(これから習う方は、せっかくの機会なので今、覚えちゃってください)

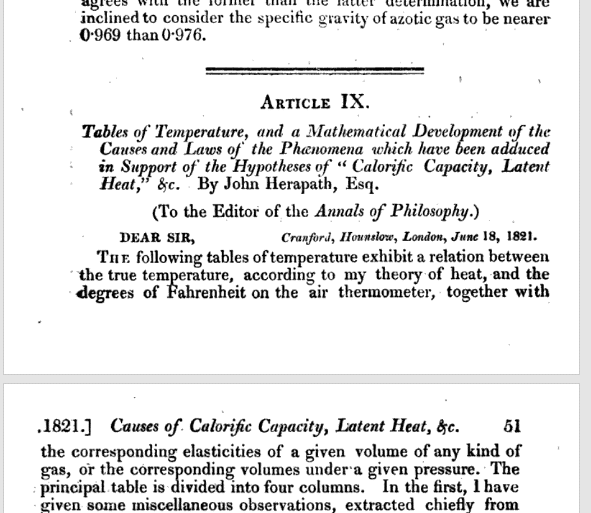

この「気体分子運動論」のアイディアは、さかのぼると1821年の、イギリスのある論文が最初のようです。ジョン・ヘラパスという方が、どういうわけか「哲学年報」という書物に、三部構成で掲載されたものです。

実はこの一年前に、王立協会に提出していたのですが、なんだこんなものと拒絶されて、それで違う場所で発表にこぎつけたのでした。

この論文、ほぼ現代の気体分子運動論と同じ主張がされています。

ただ、違う点がひとつあります。現代では「熱とエネルギー」の関係を見るのに対し、ヘラぺスのこの論文では「熱と運動量」の関係が重視されているところです。

なぜか? 1821年当時は「エネルギー」の概念が像を結んでいなかったのです。その点を除けば、完成度の高い論文といえると思います。

そういう画期的な内容でありながら、えげれそ王立協会はどうして掲載を拒否したのでしょう?

なんと「故アイザック・ニュートン卿の教えに反するから」でした。

彼が記した『プリンキピア』(1867年)全三巻は、後にご本人よる改稿を経ながらも、以後ずっとえげれす科学界ではバイブルと同じ扱いでした。

これの第二巻のなかに、気体についての議論があって、気体とは極めて小さな粒子と粒子が、たがいに反発しながら安定してできているものと彼は、いろいろな計算式とともにおっしゃっておいででした。

反発です。「斥力」(せきりょく)と呼んだほうがいいのかな。りんごやお月さまについては「引力」で、大気については「斥力」で説明できる!とニュートン卿は思し召しあそばされていたのです。

そこにいきなり「ほんまはこうなんちゃいますか」と切り出されて、論文審査の方が戸惑ったようです。

一説によるとこの審査の方はむしろニュートン的な機械論を嫌っていて、それでこの論文を却下したとも言われています。裏が取れませんでしたが、一応紹介しておきます。

(ご興味のある向きは "ハンフリー・デービー" でご検索ください)

さてこの論文、27年の後、つまり1848年になって、ある科学者によって再発見され、大々的に紹介されました。同じえげれそじんです。この方です。

高校の理科で「ジュール」って単位、何度も出てきます。あのジュールです。ジェームズ・プレスコット・ジュール。ええとこのぼんに生まれたおかげで科学実験に精出す環境に恵まれ、また本人が職人肌だったこともあって、熱をめぐる非常に精緻な実験データを揃えていった方です。

こういうの、化学や物理の教科書に、必ず載っているので、理系でない方でもどこかで目にしたことがあると思います。

このジュールさん、「熱」の正体に迫るべく、いろんな実験を工夫しては、データを揃えていきました。

上の図解も、理科の教科書で目にすることがあると思います。ジュール先生は、同時代のほかの科学者たちの知恵も借りながら、今でいう「エネルギー」の考え方にだんだん迫っていました。くだんのヘラパスの論文を知った時、きっと「こ、これや…わしがイメージしていた気体のイメージは、まさにこのイメージなんや」と狂喜したと想像します。

ジュールの実験はとても精緻で、データも豊富でしたので、偉大なるニュートン卿の残した「斥力」大気論にひびを入れるには十分でした。

ただ、当時の最高の科学者たちのあいだで彼の説は賛否両論でした。否定するわけではないけれど、全面肯定するのもためらわれるという、そんな受け止められ方だったようです。

その理由はいろいろですが、ざっとまとめると、「熱」という「熱学」の扱うべきテーマに「力学」が土足で入ってきた ―― それで科学者たちが戸惑ったというところです。

ジュールとは同国人で、彼の実験の腕前に驚嘆して共同研究も行ったウィリアムス・トムスン(1824-1907)でさえ「うーんちょっとねえ」と引いていました。

この方は微積を駆使して熱研究を推し進め、ジュールの研究を真っ先に評価した英才でもありました。

ただこのトムスン先生は理論派だったぶん、実験科学者であるジュールの説を全面肯定することには慎重でした。「『エネルギー ⇒ 熱』はいいとして、『熱 ⇒ エネルギー』であると、彼の実験では証明しきれていないやん」と。

*

このジレンマを解決することになるのが、もう少し後になって提唱される「エントロピー」の考え方でした。