※作成中 How to overhaul STI-7800 (Compatible with 7801&7803)

序

最早、発売から20年が経過しましたが…当時においては、Le Tour de Franceはじめ世界のトップレベルでプロが使用していたピュアレーシングモデルです、Shimano DURA-ACE STI-7800。

これまた7年振り位にスペアへの交換と、外した方のオーバーホールを行いました。

私は以前、Shimano製品のメンテナンス性とランニングコストに関しては相当ボロクソに批判しましたが…

20年前の7800シリーズ辺りまでに関しては、ペダルとHub…回転部分以外に関しては、メンテナンス性を含めても文句なしに優れた、これぞ「THE日本製」と絶賛して憚りません。

(回転部分に関しては、当時からメンテナンス性は極悪だった。ちなみに、当時はShimanoもマレーシア製ではなく、正真正銘の日本製)

普段、絶対に「日本はー」とか「日本がー」「日本人はー」とか、矜持にかけても連呼したくない(日本日本と口だけは勇ましく吠えてる輩は、断じて愛国者などではないし、有事に際しては寧ろ役に立たないし、そういう輩が多数いるとそれこそ戦に負ける)と明言している私が、そう言うのですから、本当にそうなのですよ。

上のXpedoペダル記事で、私が台湾製品を大絶賛している理由を理解出来る人であれば、すぐわかる…事と思いますが、

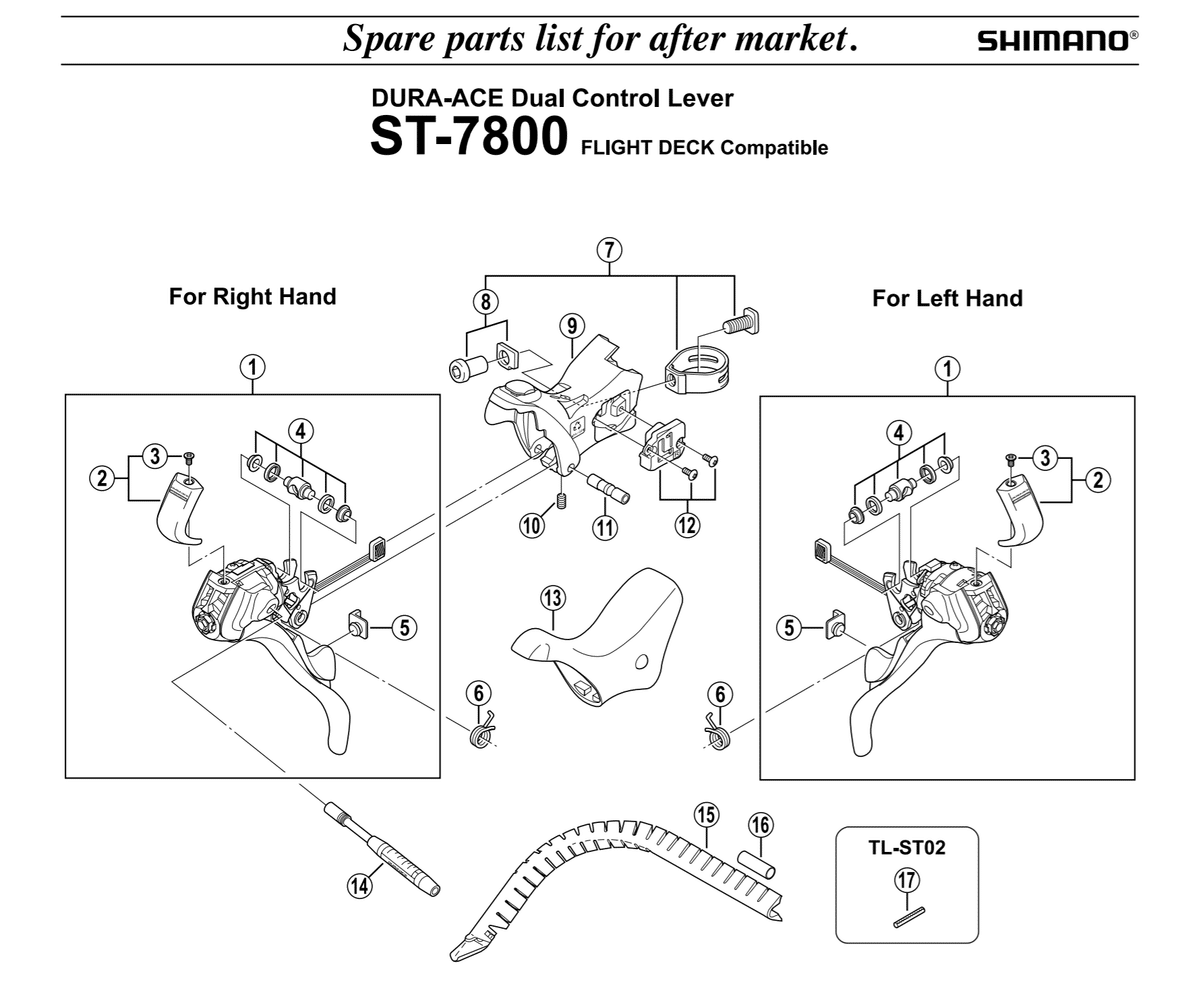

この当時のDURA-ACEは、かなりの部分まで自分でバラせて、自分でオーバーホール出来たんですよ。上図の通りにね。

ちなみに、イタリアが誇る老舗カンパニョーロは今尚、相当の部分までユーザーが自力でバラせる仕様です。

しかも、メンテナンス性だけでなく、その堅牢さ…本体メカ部分のメンテナンス(具体的にはグリス保持)さえ怠らなければ、それこそ半永久的に動作する尋常ではない耐久性は、まさに最高峰「DURA-ACE」「THE日本製」の名に相応しいものです。

シマノのエンジニアと同等の技術を持っている人ならば、ここから更に本体のメカ部分までバラせますよ。私はエンジニアではないんで、上図までが限界ですが。

ちなみに、2007年発売のSTI-7900からは、このバラし方はユーザーレベルで出来なくなりました。

つまり、より「ユーザーに使い捨てを強制する」仕様に改悪されたという事です。

何故ならば、この後解説していきますが(その部分は有料化します、今度こそ)、このレベルのバラし方が自力で出来ないと、DURA-ACEであっても「ここだけ」は消耗する「ある部分」(材質によるので、7900以降の消耗に関してはデータを持っていないが)に対する対処が出来ず、文字通り使い捨てするしかなくなるからです。DURA-ACEのシフトレバーというのは、機械式であっても5万円する代物ですよ。それを使い捨てさせる気か ? Shimano。

How to overhaul

分解方法

一般的なオーバーホール方法については、今現在もWeb記事(かなり古いものですが、現時点まだ存在しています)がありますし、通常の手法部分については、有料化する意志はありません。

(逆に言えば、私が当記事下段で有料化予定の「丸秘技」は、この20年、私に直接伝授してくれた古い友を除き、ネット、対人含めて、一度として旧友以外の他人様から見聞きした事はありません。10円もかからない技ですが、その技を用いると、それこそSTI-7800が半永久機関と化します)

まず、下図のようにロックシャフト部分にマイクロドライバーを突っ込んで、ハンマーなりで叩き出せば、簡単にバラせます。

下図のように、特に複雑な仕組みにもなっていません。ただ、2025年現在、全ての補修部品は生産完了しているので、最早入手不能です。

ただ私は、以前から少しずつリペアパーツを買いだめしておいたので、この先一生分のストックを持っていますが。

洗浄方法

次に、バラしたパーツを超音波洗浄機にかけて、粉末状ディグリーザーを使用して、洗浄します。

勿論、中国製ですよ…中国という単語を見聞きしただけで血圧値が異常をきたす、そこの貴方。あなたはどれだけの中国製品に囲まれて生活しているか、考えたことがありますか ?

それらの「中国製品」にいちいち怒りと憎しみを燃やして、日々生活している訳ですか ? 正気の沙汰ではありませんね…ご愁傷様です。

さて、一方、こちらは近年のロードバイク業界において、「THE日本製」の面目躍如たる偉大な発明品です。「粉末ディグリーザー」...これは、本当に凄い商品ですよ。

ディグリーザーというのはぶっちゃけお高いですからね…欧米ブランドのそれらを、只でさえ円安インフレなのに買わされて…そちらの方が余程血圧上昇案件だったのですが、劇的にランニングコストが下がります。

日本製品というのは、こういう処は本当に視点が優れていますよ。心から、その発明に敬意を払います。

…

Anyway

「え!? ディグリーザーなんかでグリス落としちゃっていいの !?」と思ったそこの貴方…視点は総論としては正しいですが、よく考えてみてください。

STI-7800…2003年製造ですよ ?

中のグリスも21年経ってるんですよ ?

最早、寿命尽きてますよね ? いくら何でも。と言うか、そんな古いグリスは寧ろ落とさなければダメでしょう。

グリスアップに関しては、それこそ最新の技術…それも、日本の小さな会社の偉大な発明品です...を使用しての手法を後述します、そのグリスアップの部分も、有料記事にはしません。

そこまでは無料で紹介しますよ。何しろ、よく知っている会社の事ですし、その会社のPRにもなる部分を有料化したのでは意味がありませんから。

…洗浄に話を戻しますが、ディグリーザー洗浄は最低でも2回はやっておくことを推奨します。固着した古いグリスは簡単には落ちません。

(簡単に落ちないからこそ、良いという言い方もできますが)

ディグリーザー洗浄の後、更に中性洗剤で超音波洗浄を、これまた2回かけます。私が使う洗剤は以下ですね。かなりお得感があります。

グリスアップ

グリスアップは…我らが地元の小さな企業が生み出した偉大な発明品、EXLUBを使います。

原液タイプでもいいですが…推奨はスプレータイプですね。但し、STIレバーに対すて使用する前提の話であって、チェーンに対しては原液タイプを推奨します。

決して廉価な製品ではありませんが、現在の日本の市民レースシーンでは密かに浸透しつつある、価格分の価値は間違いなくある製品です。

ここは贅沢に、溢れ出す位多量に、かつ多方向から注ぎ込みます。最も過酷な環境で使用されるチェーン部分に対しても、既存の製品の多くに対して耐久性に優れるEXLUBですが、密閉されているSTIレバーであれば、相当長期間潤滑性能を維持します。

ただ、シマノ純正の固いグリスではないので、いくら耐久性に優れていると言っても、3ヵ月に1度位は追加でスプレーしておくべきですね。

組み立て

グリスアップが完了したら、組み直していきますすが、ここでポイントは、スプリングの位置と角度を正しく設定する為には、専用のショートパーツが必要になる事です。

この手の専用工具が必要…というのはShimano製品全般に言える事ですが、欠点です。ただ、それほど高い代物ではない…点はまだマシですが。

下図のようにスプリングに取り付けて、組み立てます。

下図のように仮組します。モザイク部分が、この後有料化する予定のSTI-7800の変速機能を改善する為の「丸秘技」なのですが…現物を見て、機械的な勘の良い人は自力で気づきますね、恐らく。

ただ、私は自力で気づかなかったし、この20年以上「これ」に関しては私の古い友只一人を除き、誰も言及したことがない技です。

シャフトを叩きながら、下図のように再度圧入します。特に特殊な工具も必要なく、押し込めますよ。このメンテナンス性の良さは、Shimano製品にしては上出来です。

以上でSTI-7800のオーバーホールに関する、無料提供部分は終了です。以下で、この後、「丸秘技」部分は有料で提供します。