7/31 フィルターバブルの先にある未来

昨日、六本木未来会議主催のイベントに参加してきました。

登壇者は

雑誌「WIRED」編集長の松島倫明氏

雑誌「広告」編集長の小野直紀氏

WIREDは昔から好きな雑誌だし、雑誌「広告」も話題の雑誌だし、お二方ともに興味がある人でしたので即決で参加してきました。

そしてテーマは、

本屋が激減。フィルターバブルを克服して上手に情報を得る方法とは?

六本木にある入場料が要る本屋「文喫」で開催されました。

実は、雑誌「広告」がもとは博報堂の広報誌とは知らなかった。電通にも電通報という広報誌があるから博報堂にもあるだろうとは思っていたが、あれがそれだったとは知らなかった。しかも、ミッションは無く、編集長がやりたいと思ったことを実施する。素晴らしい。

ちなみに小野さんの前の編集長の時には下記のような装丁だった。。。まったく違う雑誌になったようだ。。。。

以下、メモ的な形になりますが、当日の対談を振り返りたいと思います。

問)情報過多だと感じるときはどんな時か?

WIREDが創刊したのは1993年、ネット普及前の話。US版編集長のニコラス・トンプソンは以下のようなことを語っていた。

「なぜなら、情報が氾濫する時代において、究極のラグジュアリーとは意味と文脈だからだ」WIRED日本版のリブートに相応しい、US編集長ニックの言葉> なぜいまなのか? なぜ『WIRED』なのか?:創刊25周年に寄せて、 US版編集長からのメッセージ @wired_jp https://t.co/3fERYhBzKN

— 松島 倫明|WIRED日本版編集長 (@matchan_jp) November 3, 2018

情報が氾濫する時代において、究極のラグジュアリーとは意味と文脈だからだ。

フィルターバブルに向き合おうとしている時、まさに必要な言葉ではないだろうか。一方で小野さんはその問いに際して、雑誌「広告」を作るにあたって雑誌というメディアを以下のように定義した話から始めた。

インターネット=「情報」

書籍=「知恵」

雑誌=情報と知恵の間=「視点のカタログ」

松島さんがWIREDの編集長に就任する前、クリス・アンダーソン氏から「WIRED編集長には書籍の編集者だったことが適している」と言われたというエピソードが興味深かった。たしかに、WIREDはもはや雑誌というよりは書籍だ。世の中のテクノロジーが我々の生活や文化をどう変えていくかを様々な視点から見せてくれる点において、小野さんが仰るように”雑誌は視点のカタログ”的であると思い、直ぐさま両者がリンクした!という体験が秀逸だった。

問)フィルターバブルについてどう考えるか?どう向き合うか?

印象的だったのは松島さんの話で、

「自分のTwitterのタイムラインが面白くないのは、あなたの関心の持ち方が面白くないから」

「本を読んだ方がよい。なぜなら誰も本を読んでいないから。誰も読んでない情報を取ることが、インプットとしては貴重。」

「3,000円以上の本しか買わないという知り合いがいる」

面白いと思っていることの交換

小野さんもフィルターバブルに陥らないよう、「広告」編集長に就任するにあたってかなり多くの人にあったようだ。小野さんは情報環境が「居心地が良い故に退屈」と仰っていて、敢えて意図的にそこから脱することでしか、情報のランダムさは手に入らないし、予測可能で想定内の情報しか入ってこなくなると。

周囲の人と同じようなコンテンツばかり消費していて情報の差分が無くなると均質化してしまうし、自分自身でも似たようなコンテンツばかり消費していては、新しい視点も考え方も身につかなくなるから意識してそこから脱する必要があるのだと。

本屋にいくと落ち込む(by松島さん)

問)フィルターバブルを克服する必要はあるか?

上記の問いに対しての会話の中で、松島さんは本屋にいくと落ち込むという発言があった。それは「これだけ本がある中、もう一冊つくることに意味はあるのか?と思う。」ということらしい。

そして「本屋に行って1冊も本が欲しいと思わない日があって落ち込む」とも仰っていた。ある意味、本屋は精神状態のバロメーター。精神が摩耗していると外に興味が持てなくなり、そうなったら日常生活のチューニングが必要になるとのこと。

松島さんから「落ち込む」という言葉を何度も聞いたのが意外過ぎて、そりゃあ人間だもの落ち込むこともあるよなと、親近感を持つキッカケになった。

紙の雑誌が重要である(by松島さん)

「情報の発信手として現状をどう捉えているか?」という問いに対して、松島さんはウェブメディアだけでなく紙の雑誌を一緒に出すことの重要性を説いていた。

私は以前からずっと思っているのだが、昔WIREDは500円で販売していた。絶対に安すぎだった。そして今は季刊(年4回)になって1,200円程度になったが、それでも安いと思っている。

私も紙の雑誌は必要だと認識している一派だが、松島さんが「表紙と裏表紙の間に挟まっている情報」という表現をしていて、まさにそこに本質があると思った。

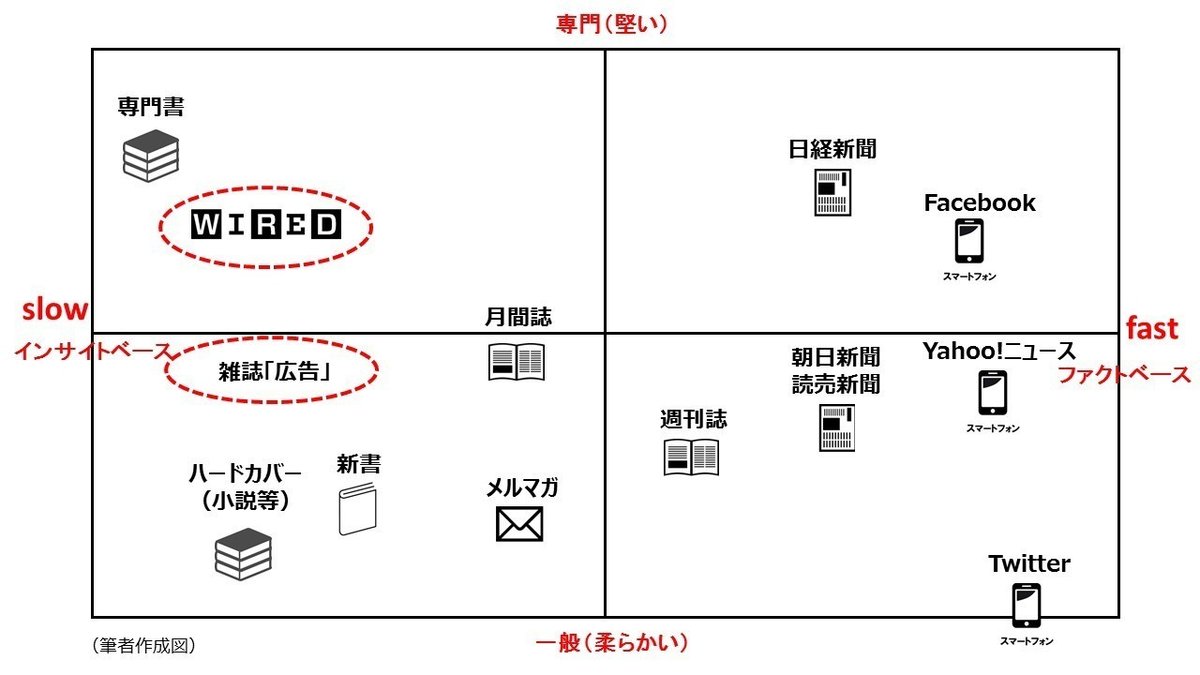

ちなみに上の図は筆者が勝手に作ったもので、全てのメディアを網羅している訳ではないし、ザックリした簡易マッピングなのでご容赦下さい。

現代はファクトベースのFastメディアが幅をきかせていて、フィルターバブルを助長している。しかし、もはや文化的にも経済的にもSNSを手放した生活など想像できないだろう。

そこで左側のインサイトベースのSlowメディアの価値を改めて見直す必要がある(既に色々な人が言っているけど)。

今回登壇したお二人が発行するWIREDも広告も、どちらかと言うと書籍に近いメディアだと思う。中身がしっかりしている上に、インサイトが詰まっているから。

最近、雑誌の廃刊・休刊が多くなり雑誌愛読者としてはとても悲しい限りではあるが、WIREDも広告も今後も続いて欲しい雑誌の1つである。

そしてそう思ったならば、読者は行動(つまりは購入)で生き残って欲しい旨を表明し続け、守っていく必要がある。ただでさえ、SlowメディアはFastメディアに駆逐されそうなのだ。

いつぞや、地方都市の百貨店や老舗和菓子屋などが店じまいする時、愛好者(?)がシャッターが閉まる瞬間に涙を見せて「ありがとう!」と叫ぶ映像が流されたが、そんな悲しみを叫ぶならそうなる前に何故もっとそこの商品を買わなかったのか?周囲を巻き込まなかったのか?と問いたい。単なるノスタルジーでは何も守れないのだ。

今回のイベントのテーマにも含まれた「本屋が激減」も近い将来には大きな問題を生むかもしれない。起きてから嘆くことは簡単だが、起きてしまう前に本屋があることで維持できている文化をどう守っていくか考える必要がある。まだ答えは分からない。ただ、誰かがやってくれるだろうでは政治と同様何も変わらないことには気づかないといけない。

ウェブメディアには余白が無い

ウェブメディアは便利である。見ていると無限に情報を手に入れられる。リンクをクリックし続けるだけで次から次へと情報が飛び込んでくるからだ。しかし余白がない。

フィジカルな紙メディアであれば、表紙から裏表紙までしか情報は詰まっていないし、それ以外は読んだ後の余白となる。その余白で考える時間が取れるというのは非常に重要な気がする。常に情報に晒されていて情報を摂取し続けていては何も考えられない。どこかで区切りを作って、思考の時間に充てる必要が出てくる。自分で区切れない人はどうなるんだろうか?

小野さんが「身体の拡張、身体の外部化」という話をしたとき、「思考の外部化」にも話が及んだが、外部化とすら呼べない無思考な状態が続いている気がしている。メディアの情報を何も咀嚼せず解釈も交えず、そのまま自分の言葉のように再発信しているのが現代人だと思う。

人間がただの出力装置になる

そうなると、本当にマトリックスの世界だ。アルゴリズムが考えた内容を人間の口から発信していくことになり、人間がただの出力装置でしかなくなるというディストピアが思い浮かぶ。1人、1人がそれぞれのバブルに閉じこもっている状態。それはそれで快適なのだろうか?未だ想像し難い。

ちなみに、イベントではワークショップを行っていてパネラーのお二人の選書体験をイベント出席者が観察するということをした。人が本を選んでいるのをじーっと観察する、なかなか無い体験だった。笑

小野さんの選書

・イリイチ「生きる意味」

・「遊びの現象学」

・「聖と俗」

・「目に見えるものの署名」

松島さん選書

・「生物圏の形而上学」

・「生き物を殺して食べる」

・「森は考える」

いいなと思ったら応援しよう!