婆娑羅

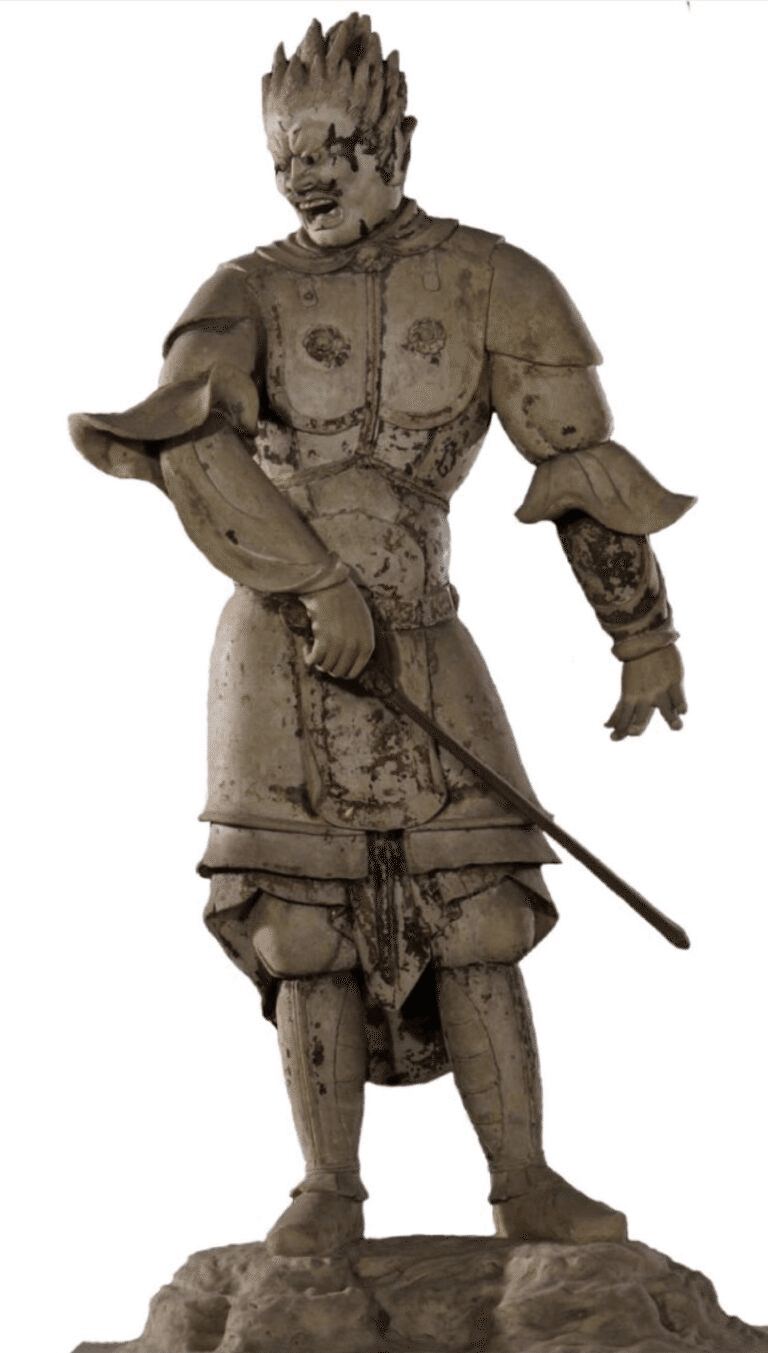

婆娑羅(ばさら)は、日本の中世から近世にかけて使われた言葉で、特に武士や豪商、またはそのような人々の生活様式や精神性を表す際に用いられた。

元々はインドの言葉「バサラ(Vasala)」に由来し、意味としては「野蛮」「粗野」といったニュアンスを持っているが日本では次第に「豪放磊落」「自由奔放」といったポジティブな意味合いで使われるようになった。

南北朝時代に登場した婆娑羅で代表的な人物として楠木正成や、足利尊氏、佐々木直誉をイメージできる。

婆娑羅は身分秩序を無視して実力主義的だった。公家や天皇といった権威を軽んじ嘲笑し、粋で華美な服装を好む美意識で婆娑羅としての精神を持ち、豪華な装飾や派手な行動を好んだ。彼らの個性的な生き方や文化を象徴する言葉として婆娑羅は使われる事が多い。また、歌舞伎や浮世絵などの日本の伝統文化にも影響を与えている。

既得権益の破壊や日本政府の崩壊が予想され再生する夜明け前の様な現代は、文芸復興したルネサンスの頃や1467年の応仁の乱(558年前)の頃と重なる。そういった下剋上の時代背景で婆娑羅は登場した。

やがて江戸時代に婆娑羅の流れを汲んだ「傾奇者(かぶきもの)」が登場する。特異な風貌や行動、独自の価値観、特に、豪華で派手な服装や、常識にとらわれない行動をする人々を指し、時には反社会的な行動をとることもあった。

傾奇者は、歌舞伎の起源とも関連があり、彼らのスタイルや精神が歌舞伎の演技や美学に影響を与えた。傾奇者たちは、自由で奔放な生き方を追求し、社会の枠にとらわれない個性的な存在として、当時の文化や風俗に大きな影響を与えた。代表的な傾奇者としては、歌舞伎の演目に登場する「石川五右衛門」や「おばこ」などが挙げられる。彼らは、自由な精神を持ち、時には反抗的な姿勢を示すことで、当時の社会における「傾奇者」としての象徴的な存在となった。

現代の婆娑羅

今、民衆が実力で既得権益を倒す下剋上時代に入っている。飽きや、退屈、絶望感から言葉では表現し難い様な社会の感情が渦巻く時、婆娑羅は救世主として自由をもたらし、婆娑羅というアートの持つ力・アーティストとしての魅力的な生き方を再び我々に見せつけてくれる日は近い。

いいなと思ったら応援しよう!