うつわのおはなし ~益子焼・濱田庄司の世界に魅せられて(後編)~

すこしご無沙汰してしまった私のnote。

うつわのおはなしをしたいと思い立ち、前回から益子焼と濱田庄司のことを綴っています。

今回の後編は、濱田庄司らが日本にもたらした「スリップウェア」について、そして「益子のまちの すてきな場所」についておはなししたいと思います。益子焼そのものというよりも、“益子焼に関わること”といった内容です。

濱田庄司については、前回に引きつづき濱田庄司のエッセイ集『無盡蔵』(講談社文芸文庫)をおもに参照しました。言葉の引用も、全てこの本からのものです。

また写真は、昨夏 益子のまちを訪ねた際に撮影したものを中心に添えています。加えて、いくつかのリンクから大変わかりやすい画像をありがたくお借りしました。お借りしたのは画像のみです。内容的にはそのリンクからの引用はしておりません。

うつわ好き素人が綴るエッセイです。今回も長文になりましたが、よろしければ おつきあいください。

濱田庄司らが日本にもたらした「スリップウェア」

✽スリップウェアとは

スリップウェアとは、スリップと呼ばれる泥漿で文様を描いて装飾し、低火度焼成した陶器のことをさします。泥漿とは、粘土を水で溶いたもの。日本では、それをスポイトで絞ったり、筆や竹を用いたりして描くのがスリップウェアだといわれます。(詳細は後述。)

素朴でありながら斬新、のどかな風情を醸しながらモダンでスタイリッシュ。あるいはその逆かしらとも思わせるような、不思議な魅力を持つうつわだと思っています。

✽釉薬

うつわを覆う釉薬は、鉛を主原料にした「ガレナ釉」がよく使われるとのこと。ガレナ釉は、焼くと黄色や あめ色になるので「黄釉」や「飴釉」とも呼ばれます。(黄釉、飴釉は、ガレナ釉以外にもあり。)

✽スリップウェアのはじまり

スリップウェアの起源を辿ると、古代メソポタミア文明にまで遡るといわれます。以来ヨーロッパを中心とした各地で焼かれていたそうで、中でも、17~18世紀にイギリスで焼かれたものが広く知られています。

日本では、よく「スリップウェアはイギリス発祥」などといわれますので、おそらく、17世紀にイギリスでつくられたのをスリップウェアの起源と捉えることが一般的なのでしょう。濱田も、スリップウェアは英国のものであるといっています。

✽蘇ったスリップウェア

17~18世紀にイギリスで盛期を迎えたスリップウェアですが、産業革命の波とともに19世紀末には一度途絶えてしまいました。

それを蘇らせたのが、バーナード・リーチと濱田庄司です。

スリップウェアは二人がイギリスの農村で研究して再現し、それはのちに日本の民芸運動の原動力となりました。

バーナード・リーチ(1887~1979年)は、世界的に活躍したイギリス人陶芸家・画家であり、柳宗悦、濱田庄司、河井寬次郎とともに日本の民藝運動を推進した人物です。

民藝の代表的なやきものとしては、益子焼のほかに、沖縄のやきもの、鳥取や島根のやきもの、そして大分の小鹿田焼などが挙げられると思いますが、以前、私はその小鹿田焼を綴ったときに、リーチにたくさん登場してもらいました。

【うつわのおはなし小鹿田焼 前編 / 後編】

前回の益子焼のおはなしで、濱田はそのリーチとともに渡英し、陶芸家としての活動をスタートさせたことに触れました。1920(大正9)年のことです。

二人は大志を抱いて渡英し、セント・アイヴスという農村で西洋初の登り窯『リーチポタリー』を開窯したのです。

そしてご近所付き合いのはじまったある日、筋向いのお宅で古い大皿と出会った二人。それがスリップウェアのお皿でした。黒字に白い横縞のある丸皿だったそうです。

イギリスのスリップウェアについてはすでに、柳宗悦と富本憲吉(のちの陶芸家)がその美を見出しており、リーチも濱田も富本から見せてもらった洋書を見て強く惹かれていたそうです。その洋書とは、チャールズ・ロマックスという人物により書かれた『Quaint Old English Pottery』というもので、その本を見たリーチはすっかり興奮し、楽焼により再現を試みていたとのこと。濱田もその本を入手し、大切に座右に置いていたといいます。

そのような下地がありましたから、ご近所のお宅で出会った横縞のお皿には「大変感ずるところがあった」という濱田。

ところがその手法についてはさっぱり見当がつきません。あれこれと思案し、リーチと話し合うも、なかなか解らなかったと語っています。

その後、セント・アイヴス周辺の畑では、至るところで同じ種の陶片が露出していることに気づきます。そのことから濱田は、この種のスリップウェアのお皿はイギリスで日常的に使われ、壊れれば惜しげもなく捨てられていたものだということを推測。まさに、民衆の日常品の美というものがそこにあったのでしょう。

あるものは矢羽根柄、あるものは黒い土の上に白い模様が描いてあるという陶片。それらとにらめっこをし、リーチとともに、寝ても覚めてもその手法を追求して試行錯誤を繰り返しました。

そこまで気持ちを突き動かすほどの魅力がある欠片が そこここに溢れているというのに、なかなか再現することができず、二人はさぞかしもどかしい思いをしたことでしょう。リーチと濱田が手法を明らかにしたいと強く熱く願った気持ちは、想像にかたくありません。

季節はめぐり、2年目の秋の日のこと。

秋になりますとブラック・ベリーが庭に実りますので、それで私たちはジャムをつくり、よく食べたものです。パンの上に先ずバターを塗り、その上にブラック・ベリー・ジャムをべったりと分厚く塗って、さらにその上に濃いコーニッシュ・クリームというのを、どろどろと横縞に流し、それにナイフを入れた途端、「出来た出来た。スリップ・ウェアがわかった」と叫びました。

スリップウェアのナゾが解けた瞬間です。それは午後のお茶時に訪れました。ナイフで切った途端に、ジャム(黒) とクリーム(白)の切り跡が鮮やかな鶉手となったのを見て、二人は大喜び。お茶もそこそこに、二種の化粧土で 一遍にスリップウェアを再現することができたといいます。

パンに乗せたジャムとクリームが、二種の化粧土の技法を導いてくれるとは…。

無盡蔵の中には、「一貫した志」や「非妥協の精神」といった濱田の言葉が、いくつかの場面で出てきます。そのように心に熱いものを抱き続ければ、自分が意図しないふとした瞬間にも、道は開けるものなのかもしれません。努力はいつかどこかで必ず報われる。そう思わせてくれると同時に、読んでいる私まで飛び跳ねたくなるほど心躍るエピソードです。

このように二人の協同の努力により再現したスリップウエアは、もちろん濱田の帰国後の移住地である益子に伝わり、現在もスリップウェアを手掛ける作家さんが活躍されるなどして伝承されています。

そしてスリップウェアの存在と技法が知れ渡ったのは、益子だけではありません。

兵庫県の丹波や鳥取には、バーナード・リーチにより技術が伝授されました。

それだけでなく、濱田がイギリスから持ち帰った大皿を見て京都の河井寬次郎は 早速試作して表現するとともに、濱田のイギリスでの見聞は柳宗悦により文章化され、広く日本に浸透しました。

現在も、複数の産地でスリップウェアは受け継がれています。

・

ところでイギリスにおいては、スリップウェアというと、おもに「トフトウェア」と呼ばれる飾り皿を指すことが多いとのこと。”飾り皿”ですから、鑑賞するためのうつわで、日本のものより図柄が具象的かつ緻密です。リーチと濱田が再現したうつわは、それとは異質なものでした。

二人が明らかにした日常品としてのスリップウェアは、技術そのものが日本に受け継がれるとともに、民藝の理念を現した”うつわの在り方”として内在化されたともいわれています。

濱田の益子焼の代名詞ともいえる流し掛けの作品や絵皿にも、その在り方は息づいているということでしょう。

これは私が思うことなのですけれど、濱田はあれだけ苦労をして見出したスリップウェアの手法を、そのまま自身の作品に反映させたり 人に伝授したりすることには主眼をおいていなかったように感じています。それよりも、そこから見出した価値を心に宿し、目に見えない根の力として静かに、自然に、その地にふさわしい形で息づかせたかったのではないでしょうか。

イギリスから帰国し益子に移り住んだ時、濱田はよそ者扱いをされたとのことで、それは5年も6年も続いたそうです。にもかかわらず、益子の人のその頑なところにかえって心惹かれ、「東京の近くによくこれだけ残った所があったものだと感心した」といいます。

その後、山水土瓶の絵を描き続けた ”皆川マスおばあさん” や、益子の陶芸家 ”佐久間藤太郎君” と大切な友だちになったという濱田。

益子では自分の学んだものを益子へ持ち込む必要はなく、私が益子に合わせることで全ての仕事に目鼻がつきはじめました

と語っています。

またイギリスでの3年半におよぶリーチとの生活のなかで、心のことはリーチから素直に学びなおさなければならないと思ったそうで、

今まで学んだことは一応ご破算にしようと決心しました。(中略)健康な風呂に入ってみんな洗い流してしまいたい。(中略)この目的にはちょうどいい所だと思い出したので、そのために益子を選んだのです。

とも言っています。

もちろんリーチとの研究経験はかけがえのないものであり、ご破算にしたかったのはスリップウェアの技術などでないことは言うまでもありません。

心をリセットして純粋に土地柄を愛し、人柄を愛し、その土地で暮らしてゆくなかで、自然に成ることを願っていたのではないかと思うのです。

二人の軌跡に想いをめぐらせ改めて。

イギリスの地でバーナード・リーチと濱田庄司が二人三脚で蘇らせ、その二人によって、日本に持ち帰られたスリップウェア。

それはおそらく、それぞれの土地で、それぞれの人が、それぞれの形で宝とし、日本の民藝の心として静かに宿りました。

・・・

益子のまちの すてきな場所

色々とおはなししたいことは尽きませんが、ここで、益子のまちの中でも、とくに私が魅力的だと思う場所について2つ、おはなししたいと思います。

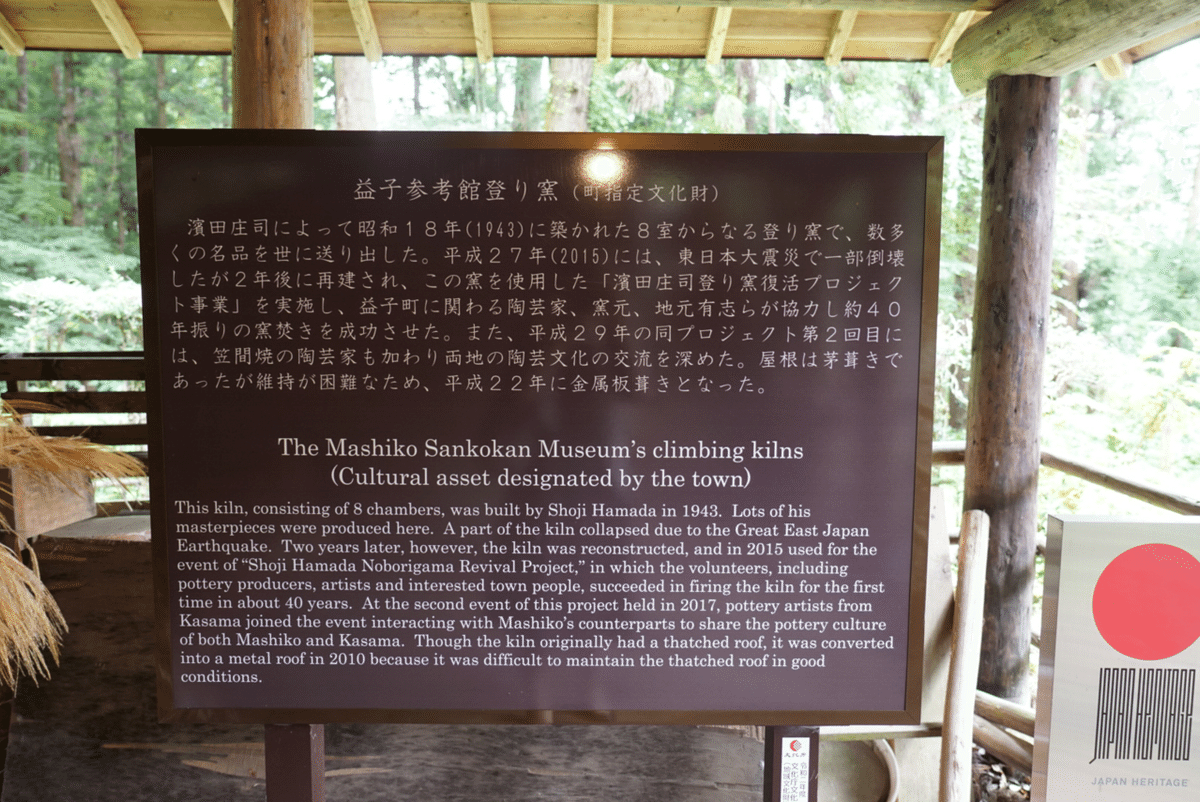

益子参考館

前回から何枚かの写真を添えているところです。正しくは「濱田庄司記念益子参考館」といいます。

“美術館”でも“資料館”でもなく、「参考館」。濱田の思いと願いが込められています。

濱田庄司記念益子参考館は、陶芸家濱田庄司が、自らの作陶の参考として蒐集した品々から受けた恩恵と喜びを、広く一般の方々と共有し「参考」にして欲しいとの意図で、自邸の一部を活用し1977年に開館しました。

濱田庄司の蒐集に対する思いは、『無盡蔵』の中で度々語られています。

ものを深く観ること、物差しなしで直に観ること、自然を感受すること、見極めること…。なんでもかんでも集めればよいということではないのでしょう。

冒頭の『序にかえて』のなかで、濱田はこの本のタイトル「無盡蔵」を、“「ことごとく蔵するなし」と読みたい” と言っています。

その文は、以下のように続きます。

私は物に出合っていいなと思うときは、私が負けた証拠だ。勝負は一瞬にして済み、それから貰うものはほとん済んでいるがそのとき相手になった品は及ぶ限り手に入れて、いつまでも、品物からうけた恩を大事にしたい。

そう願って集めたものたちを、広く人々と共有するために残してくれたのが参考館ということでしょう。

建物も、門構えも、庭のしつらえも、もちろん陳列されるものたちも、細部にわたってすべてにその思いが宿っているように思います。

・

日下田藍染工房

江戸時代寛政年間(1789~1801年)に創業したという日下田藍染工房。うつわではありませんけれど、益子に行ったら必ず立ち寄りたい場所です。

今なお創業当時の染場をそのまま使い、昔ながらの手法で美しい藍染をつくられています。

染場には、72個の藍甕が規則正しく並んでいます。中央の火床で原料を温めて発酵させ、2週間ほどかけて染料液を作るのだとか。

この甕は、江戸時代に愛知県から運んできた常滑焼とのこと。益子に窯が開かれたのは、藍染工房が創業してから半世紀以上後の1853(嘉永6)年のことでしたから、工房創業当時から受け継がれている甕が益子焼でないのは当然のことでしょう。ちなみに常滑焼は「中世六古窯」のひとつ。中世から現在も続く、歴史深いやきものです。

甕の上に視線を向けると、ジャパン・ブルーの素晴らしい世界が広がっていました。

濃紺の場合は、染めては乾かすという作業をおよそ20回も繰り返すというから驚きです。

天井は竹のすのこ張り、その下に桁と梁の木組みが見えます。

この歴史ある建物は、栃木県の文化財に指定されています。

先代の日下田博氏は、濱田庄司と親交があり、濱田の提唱する民藝運動に共鳴して民藝作品としての藍染を意欲的に創作されたそう。さすが、益子の地の工房です。

そして、現在の9代目のご当主・日下田正氏は、伝統的技法を守りながら、自家栽培した綿花から糸を紡ぎ、藍はもとより、茜、紅花、紫根、スオウなどの草木染を施されて、県文化功労者に認定されています。

やきもの同様、土地の自然と調和し、ともに息づく文化なのだと感じます。

いえ、自然に生かされている文化でしょうか。

・・・

さて、前回から綴ってきた益子焼と濱田庄司のこと。

思うがままにおはなしをして長文になりましたけれど、現在ご活躍されている陶芸家のことなど、綴れなかったこともあります。

足りなったことはまたいつか、別の機会にゆずることにして、今回も本のことに触れてからおしまいにしたいと思います。

たくさん登場してもらった濱田庄司著「無盡蔵」は、前回もおはなししたとおり、私にとって刺激と示唆に満ちた本でした。

線をひくのに忙しく、また高い頻度で反芻することになりましたので、ただでさえ遅読の私はいつになってもページが進まない本でもありました。

日々の生活、その生活から生まれる創造、創造への静かな熱意、自然への真摯なまなざし、物とのかかわり方、日本の美意識、友情と感謝と賛辞と尊敬…。

そこには、イノベーションやAIといった言葉にあふれる現代の日々とは、世界観を異にする景色があふれていました。

私はどうも、このような世界に惹かれるのです。

作陶にかかる専門的な内容も含まれており、そこがまた、うつわ好きにはたまらないポイントでした。

「民藝」とは奥深く、哲学的な要素も少なからずあるように思います。

小鹿田焼のときも今回も、私は民藝について、さも知っているように語ってしまったかもしれません。でも、正直にいってしまうと、これまで民藝というものをよくわかっていませんでした。というよりも、おそらく今もわかっていません。

ですが、それで良いと思っています。

この本を読んで、そして実際に益子焼にてらしてみて、なんとなく、ぼんやりと、見えてきたことがあります。

「そう簡単にはわからない」ということも、見えてきたことのひとつなのです。

またこれから、民藝品といわれるうつわに出会い、ことばに触れてゆくうちに、ある日ふと理解できるときがやってくるかもしれません。

できればまた近いうちに、うつわのおはなしを綴りたいと思います。今度は民藝ではないかもしれませんし、また民藝の世界かもしれません。

いずれにしても、人の手によりこの日本に受け継がれ、自然とともに歩んでいるやきものだと思います。

どうやら今後も、私のうつわ愛は冷めそうにありません。

長文を最後までお読みくださいまして、どうもありがとうございました。

※無盡蔵によると、リーチと濱田がスリップウェアを再現した時期と前後して、イギリス国内の別の場所で、アダムスという若者が似た手法のものを行っていることがわかったそうです。互いの研究を知らずして、それぞれが成功したとのことです。