こよみだより *立冬*

今日の写真は、福岡の茅乃舎さん。

先日、九州を訪れた際に、美味しいランチを頂きました。

* **

立冬

2021.11.7

二十四節気の「立冬」入りです。

冬の気配が立ち、冷え込みが感じられるとされる頃。

こよみの上では、冬の始まりです。

こうして「こよみだより」を綴っていると、季節はあっという間に巡るように感じます。

***

亥の子について

この季節の行事「亥の子」をご存知でしょうか?

亥の子は、地域により今も受け継がる日本古来の年中行事です。

とくに、西日本の方にとっては身近なものかもしれません。

実は、関東に生まれ育った私には、まったくと言って良いほど馴染みがないのですけれど…

今日は、そんな私が亥の子について、少しおはなししてみたいと思います。

亥の子は、“亥の月(旧暦の10月)の、最初の亥の日” に行われる行事です。

新暦の現在では、“11月の最初の亥の日” が亥の子とされていて、今年は11月11日(木)にあたります。

行事の名前は、「亥の子」のほか、「玄著」、「亥の子まつり」などいくつか見つかります。

もとは 古代中国の風習に由来するとも言われますが、日本では平安時代から 宮中において、無病息災と子孫繁栄を願う行事として行われてきたそうです。

また農村では、古く「収穫祭」として行われてきました。

旧暦10月と言えば、稲刈りが終わった頃です。

春の田植えの時期に 山から降りて頂いた “田の神” を、山へお返し(お送り)する行事として、昔はさかんに行われてきたとのこと。

地域によっては、子どもたちが「亥の子石」と呼ばれる 石をつないだ縄を引き、地面を打って歩いたそうです。

*

亥の子餅

亥の子には、「亥の子餅」を供えたり食べたりする習わしがあります。

亥の子餅とは、イノシシの子どもに見立てたお餅のことです。二中暦という鎌倉時代の百科事典によると、その年に収穫された大豆・小豆・大角豆・胡麻・栗・柿・糖の7種の粉を 新米に入れて作られていました。

色形については、地域により様々で、複数のタイプの記録が見つかるそうです。

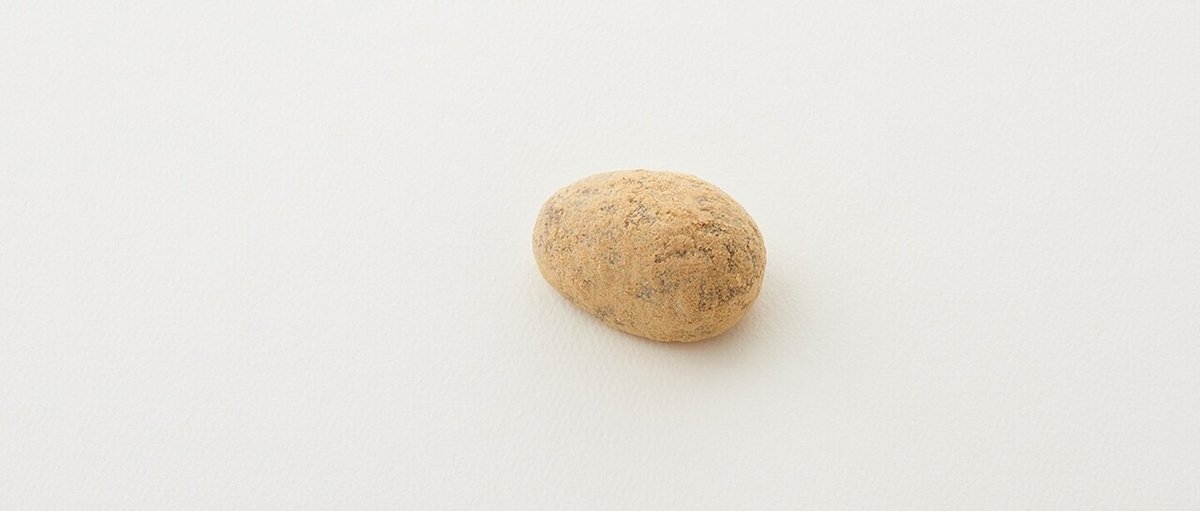

こちらは「とらや」さんのホームページからお借りした亥の子餅の写真です。

材料は、先ほどの二中暦をもとに 再現されているそう。

形はシンプルですが、なるほど、愛らしい “うり坊” に見えてきます。

その 亥の子餅にまつわる記録を、少し見てみましょう。

「公事根源」という 室町時代の有職故実書によると、

十月の亥日餅を食すれば、病なしといふ本記あり

とあり。亥の子餅を食して無病息災を願うことがわかります。

また、「下学集」という室町中期の国語辞書には、

十月亥の日、餅を食すれば人をして病を無らしむ、また一説にいわく、豕は能く多子を生む故に女人これを羨む。十月の亥の日に至りて餅を献じてこれを祝うなり

と、 無病息災のほか、子どもをたくさん産むイノシシにあやかり、亥の子餅を供えて多産を祈願していることがわかります。

昔は乳児死亡率がとても高かったことから、子どもを多く授かることが子孫繁栄に繋がると考えられていたそうです。

また昔は、天皇の息をかけた亥の子餅が臣下に配られ、とても有難がられたとのこと。

江戸時代の町人などは、その亥の子餅を受け取る立場の人々(女官など)にツテを求め、手に入れたそうです。

*

現在の亥の子

今現在、継承されている亥の子は、土を打つ、お餅をつく、炉・炬燵開きをするなどなど、その地域により 様々な形態があるようです。

現在は、お祭り色が強いのかもしれませんけれど、いずれにしても、行事として根付いている地域があること自体が、貴重なことのように思います。

日本古来の行事には、時代の流れの中で簡素化されたり、風習そのものがなくなってしまったものも 少なくないようですから。

***

小春日和

立冬の頃。こよみの上では冬とされても、春のように ぽかぽかとした日差しが降り注ぐ日がある時季。

今頃の 穏やかで温かな気候は、「小春日和」と呼ばれますね。

私はこの柔らかな陽の光を感じられるような 言葉の響きが好きです。

私はつい先日、「九州 やきものの里めぐり」を楽しんできました。

小春日和の九州は、どこも素敵で、夢をみているようでした。

福岡・大分・佐賀・長崎の4県、5つの窯場を巡る旅。

今後マイペースにぼちぼちと、「うつわのおはなし」を綴ってゆきたいと思っています。

***

少し長くなりました。

最後にあと何枚か、茅乃舎さんの写真を添えて、おしまいにしたいと思います。

*

*

*

*

最後までご覧くださいまして、ありがとうございました。

*

*

*

穏やかな小春日和に恵まれますように。