本物は常に普遍的である!

私が様々な文化に対して重要視しているのが、普遍性です

逆にあまり高く評価しない、好きではないのが一過性です

もちろん肉体的に若い時でないと厳しいものもありますが…

しかし指導者の力量や本人の情熱さえあれば、行い続ける人は年齢を超えていると想うのです

英会話のレッスンを例にすれば…

子供に指導する接し方と、大人への接し方は違えども…

英語の上達は何歳でも出来ますよね?

そういう意味で…ダンスはもちろん、ヨガや武術などを愛するのも普遍性があるから

若い頃しか出来ない!とか

あれは高齢者がやるもの…

という括りのジャンルには、普遍性や文化性が低いと感じています

登山家でスキーヤーの三浦雄一郎さんは、91歳の今も現役…

特殊な例かもしれないし、若い頃から継続してきたから可能なのは当然です

しかし本人のココロが現役だから…というのが1番ですよね?

90代のフィットネスインストラクターで有名なタキミカさんは、本格的に運動を始めたのが60代…

そこから日本最高齢のフィットネスインストラクターになりました

高齢者であっても関係なく…

高齢者だからこそ、高齢者のお手本として活動されているのは、世間的な年齢感覚を超越していますよね?

最近メディアに出ていないとはいえ、そもそも90代ですから、マイペースでお元気でいて欲しいです

さて、私が普遍性を重要視するのも…そもそも本質的なものは普遍的で、一時の流行とは価値が違うから

流行を否定しませんが、流行は必ず鮮度が落ちることでもあります

ヒット商品よりロングセラーに価値を感じる私としては、子供の頃から流行に興味がありませんでした

むしろ昔から受け継がれるものに、ココロを惹かれていたのです(祖父が職人だった影響もあるでしょうね)

流行は戦略的に作られる背景があるけれど

本物は色褪せず、普遍的で…それが好きなんですよね

小説でも漫画でも、読み継がれる作品には普遍性がありますから

そしてその普遍性は「人」によって表されてきました

4/14

私はモダンダンスの祖と言われる、イサドラダンカンさんの3代目継承者バーバラさんのWSに参加しました!

ダンカンダンス継承者Barbara KaneさんのWS…とても楽しかったです

終始ふんわりとした空気感が心地良く、大地を感じることや螺旋のムーブメント、中丹田からのムーブメント、空間認識など…

モダンダンスと名付けられる以前の…原初のカタチに触れられたのは、その体験だけでも意味あるものでしたね

モダンダンスという名称は、後の人が名付けたわけで…

ダンカンさんは、今でいうフリースタイルダンスを自由に踊ったのだと想います

(だからダンカンダンスなのですね)

音楽が当時のピアノの楽曲なので、数十年前の時代にワープした様な…

動きの為に作られた楽曲はとても心地良く、どこで動きが転換するか?が曲を聴いてるだけで理解出来るんですね

動きの為に音がある…これは素敵過ぎます!

天女とか女神とか、ギリシャ神話的なダンスとわかっていたので…

言われた通りスカーフを持参しましたが、おじさん1人で場を壊さないか?と心配だったけど🤭

楽しすぎて弾けました!

この感じのアプローチなら、女子中高生が授業で行う創作ダンスも楽しいだろうな…なんて想ったり

きっとバイタルディベロップメントや、ビオダンサなどのセラピー系ダンスも…ムーブメントはこの影響を(間接的に)受けているはず

セラピー系や瞑想系は、呼吸や意識に重点を置くけど…「心理」に対して「体理」が足りず

解放しようにも、カラダが循環しないので自らブレーキをかけながら、アクセルを踏む人もいたり…

逆にカラダの動きだけにフォーカスするジャンルは、ダンス以外も含め「心理」に欠けるので

「体理」と「心理」で「真理」に至ると想っています

ダンカンダンスには、独特のプリエやルルベがあったり…

人数の関係でバーレッスンはなかったけど、ボディトレーニングもちゃんとあるようですね

プリエだけで感じたのは呼吸と中丹田主体で、周りの空気との一体感を大切にしている点

トレーニングの為のプリエやルルベでなく

表現の為のプリエやルルベだと思いました…

敢えてグランプリエをせず、ドゥミプリエだけだったのか?は定かではないけれど…

アプローチがシンプルかつ、踊る為の立ち方なのが理解出来て良かったですね!

誰か知り合いがいないかと思ったら…

何と5人も知り合いがいたので…余計にリラックス出来ました!

何よりバーバラさんの温かい空気感が素敵で、競争心やいかつい感じとは真逆の空気感が癒されましたね

天女のイメージの中、浮いていたかもしれないけど…

楽しい時間を過ごせたことに、感謝です

ちなみにスタジオは、私が尊敬する日本人モダンダンサーの先駆者・伊藤道郎(イトウミチオ)先生の甥っ子さんのスタジオとか

このご縁も凄いです

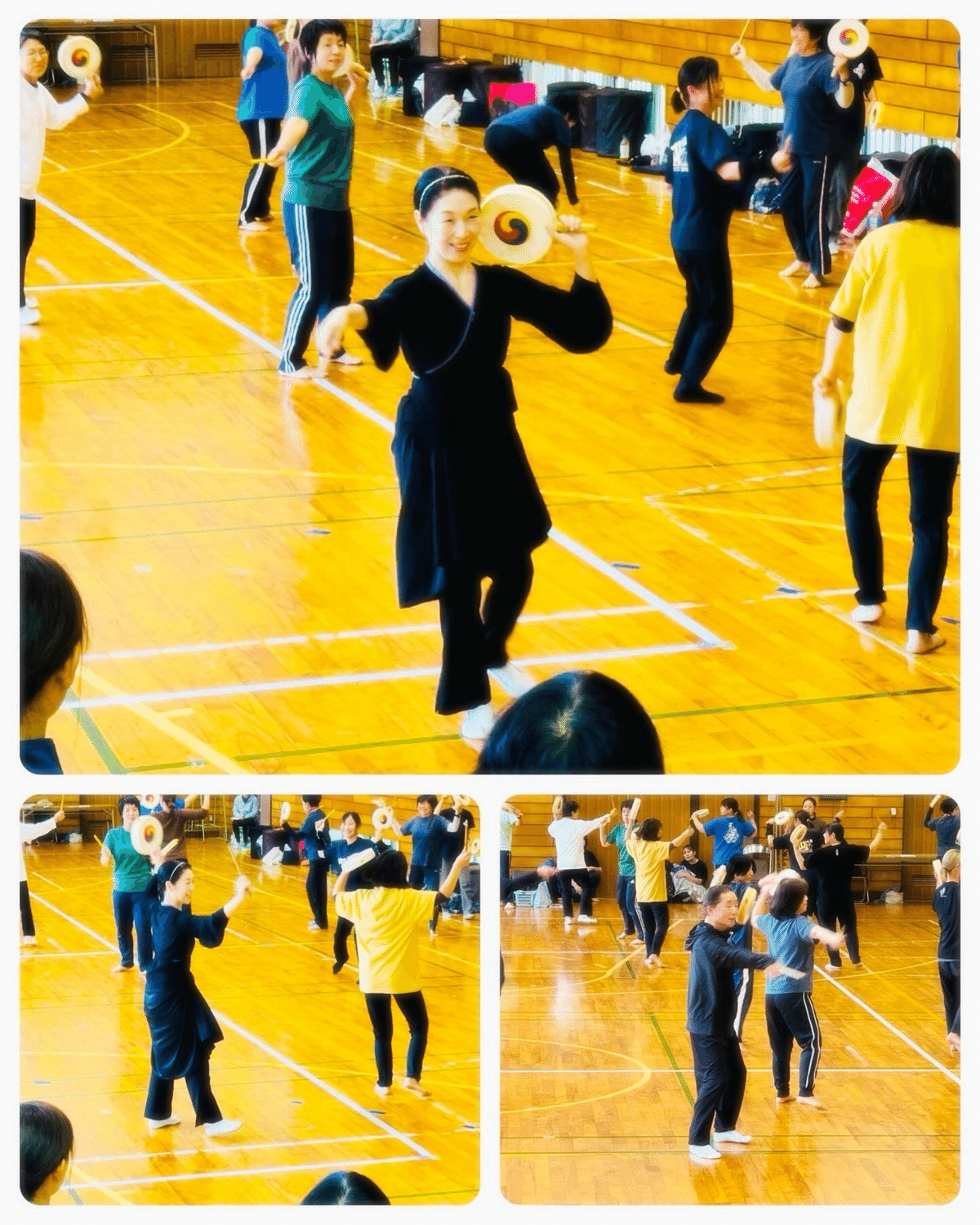

更に先日5/12には

朝鮮半島の民族舞踊の大家である、ペク•ホンチョン先生のお供で、群馬県高崎市の講習会にお邪魔しました

ペク先生は70代ですが、今も現役!その気迫とエネルギーは100名以上の参加者を圧倒していました

ペク先生は石井漠先生(日本のモダンダンスの開祖)の弟子でもある、崔承喜先生(朝鮮半島の伝統舞踊を現代的に再編された中興の祖)の舞踊を伝承する方で…世界中で踊り指導されています

ペク先生の指導の元、崔承喜先生のメソッドを体験して…これは普遍的な動きだ!と実感ました

自分で軸を作るというよりも…

重力と繋がることで、天地を貫く軸が心地良く整うのです

この基本動作の上に、打楽器演奏と踊りがあるので…根と幹を作るメソッドとして、完成度が高い!と想いました

だから高齢のペク先生が、あれだけエネルギッシュに踊れるのですね!

伝承文化は雑味が削ぎ落とされていて…究極にシンプル化されているので、凄さが伝わりにくいと想うので

他ジャンルではありますが、ダンスのプロとして分析すると…

まず🔼の高 定淳先生のチャンゴの踊りでの回転動作ですが

足運びが引き足(これは左回転なので左足)を踵接地で外旋…からの送り足(右足)は内旋して、写真の左下の様に…空手の三戦(サンチン)の様なポジションになっていますね

バレエのシェネ(チェーンの様に繋がるイメージの連続回転)

などと同じ回転なのに、洋舞のつま先接地の真逆です

太鼓とのバランスを取る=太鼓の重さで遠心力を起こしながら、求心的にバランスを取るべく、足を内旋させているのだと推測しました

更には"敢えて"首をつけていないのも独特!

バレエやジャズダンスなどでは、回転動作では首を残して返し…視点をキープして目を回らない様にするのが基本ですが

高先生はもちろんバレエ経験もあるし…

師匠のペク ホンチョン先生は、日本のバレエの草創期にバレエ学校・バレエ団などで修行されている方です

首をつけるとか、足の外旋(ターンアウト)は当然出来るわけで…

あくまで民族舞踊の身体操作として、首をつけない身体操作で連続の回転をしつつ、ステージをコーナリングして元位置でバシッと止まるのは、かなり高度な技術ですね!

(目付けにも秘密がありそう…)

🔼はペク先生のソロ

何と14mの布を膝立てブリッジで旋回させる動きです

この長さの布を動かすのに、腕だけでは無理なのは、お分かりと想いますが…

当然、肩甲骨だけでも無理なので…膝〜骨盤〜背骨〜肩甲骨から腕と波起こしをします

膝立てブリッジなので、尾骨の押し込みから、波を起こすのですが

布を落とさず両側とも円を描くので、単なる波でなく速度のある波🔽

カラダの波は表面的には小さく速く🔽

それを大きく布に伝える🔽

その波の回転を上げる

これはかなり高度な上、ましてや70代の先生が行うことは、めちゃくちゃ凄いこと!

筋肉力でなく、筋(すじ)力です!

これは太鼓の操作などでも感じるもので、抜けば抜くほどチカラが出る法則のお手本ですね

TRY ANGLEで講師をしてくださる葛西康介さん(すーさん)が、ペク先生のカラダに触れた時「これはかなり内勁が通っている…」と驚かれたのも納得しました

チャンゴをカラダの一部の様に、先の細いスティックで音を奏でる動きも、カラダの深部からの繋がりを音として発するわけで

基本動作にスワイショウ的な動きがあったのも、とても印象的でした

🔼の写真はリズムの練習です

鼓で音を出すので、カラダの弾み(バウンディング)による波が肝心ですね

ジャズダンスの基礎である(元はモダンダンスから発生した)アイソレーションは…

「部分調律」なので、リズムワークで「連動調律」をしないと、踊りの上達に繋がりません

したがってバウンディングによる"波起こし"が必要不可欠

このメソッドは良く構成されているのですね

動きの習得をアタマでなくカラダで体得…というのも、こうしたリズムによる同調なら早いわけで

同調出来るからこそ、武術武道や対人スポーツで、敢えて"外す"ことも出来ると想うし

人それぞれカラダのサイズが違うから…道具を使ったステップトレーニングより、自ら音を発するトレーニングの方が「息」を合わせるのに有効かもしれません

崔承喜先生のメソッドからも、こうした普遍性を感じました

何歳だから出来るとか、出来ないでなく…

本質的なものは子供から大人、高齢者まで出来るもの

そうでなくては普遍性に乏しいと言えるでしょう

伝統舞踊の様にシンプル化されたトレーニング方法は、武術にも多いですね

シンプルが故に深みがあり、表面的には簡単に見えても、実はかなり高度なので、正しく出来ているか?を常に観察(内観)しなくては、独りよがりの自己満足で終わるでしょう

今回のblogではイサドラダンカンさん、崔承喜先生の2人の系譜のダンスから…踊りの動きに関する普遍性を考察しました

革新的なダンスも、伝承されたダンスも…受け継がれ、残るのは普遍性あるものだけです

ヨガで瞑想するのも

立禅(站椿)での静止も

スワイショウの連動も

究極の引き算トレーニング

余分なものが無いだけに、誤魔化しが利かず…ただ実直に取り組むもの

そうでないと見えて来ない氣色があるわけで…

タイパやコスパ重視のファストカルチャーとは…相容れないものが、普遍性かもしれませんね

流行のトレーニングを否定しないけど、流行が人を成長させるのでなく、本質こそが人を成長させるので…

やった気になる練習より

本当に実になる練習こそ

本質であり普遍的…だと想うのです

子供から高齢者までが楽しんで取り組めるものこそ、普遍的な文化と言えるでしょう