経営組織論と『経営の技法』#310

CHAPTER 12.2:組織のライフサイクル ⑧共同体段階の危機

この時期の危機は、このような組織らしくなることの問題、つまり、官僚的形式主義の行きすぎです。さまざまなルールや意思決定をはじめとする仕組みが定まることで、組織は安定的で継続的な活動が可能になりますが、一方でそれが組織メンバーにとっては息苦しくなることもあります。現場とスタッフ部門やトップ層の役割が明確になることで、現場はスタッフ部門やトップ層からの指示や命令に悩まされることもあります。

某テレビドラマで「事件は会議室で起きているんじゃない、現場で起きてるんだ!」というセリフがありましたが、組織が組織的になることで、現場での柔軟な活動が起こりにくくなることがあります。

このような危機を乗り越えるためには、改めて協力やチームワークを行う能力を組織がつける必要があります。また公式的なシステムやルールなどは単純化することで、マネジャーは官僚主義的な中でも、ある程度自由に活動することを許容します。さらには部門間の協力を促すために、タスクフォースや部門横断的なチームが形成されることもあります。あるいは、大企業の持つ安定性と小企業の持つ柔軟さを両立するために、分社化などの組織の分割が行われることもあります。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』273頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村修也・久保利英明・芦原一郎/中央経済社 2019)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

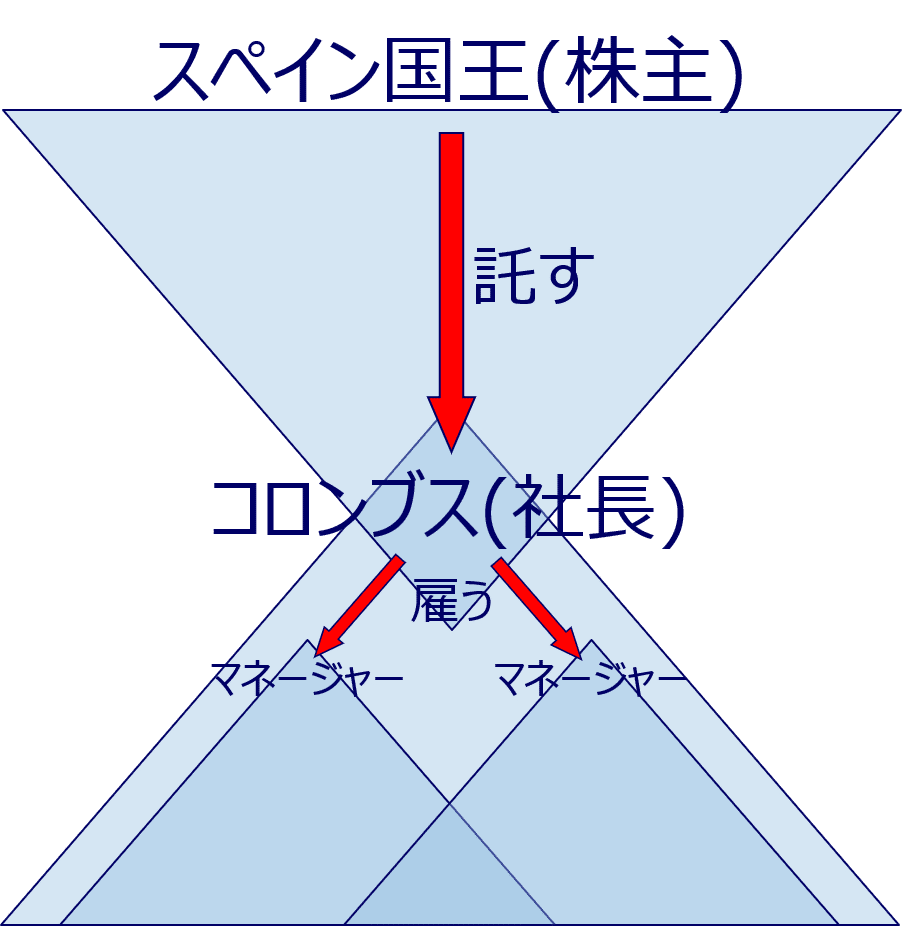

1.内部統制(下の正三角形)の問題

前回#309では、リスクを取るためにこそ、組織が分化し、プロセスが重くなる、と説明しましたが、当然、それにはコストが伴いますし、新たなリスクを伴います。

そこで、軽くするための工夫がいくつか上記本文でも紹介されていますが、その際のポイントはリスクを取れるための機能を残しつつ、それを超える余計な部分をそぎ落とすことにあります。すなわち、経営判断の原則が適用されるようにする、つまり十分な情報で十分な検討を行うために必要なプロセスや情報は残し、単に保身のために必要としているアリバイ作りのプロセスや情報は不要にする、ということになります。

実際にこれを形にしていくことは大変ですが、この基本的な視点を明確にし、さらに実際に会社としてどの程度までならリスクを取るのかを実例を通して決定し、そのうえでこれらに基づいて、同じレベル感で見直し作業をしていくことになります。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

投資家である株主から投資対象である経営者を見た場合、リスクを適切に取ってもらわなければなりません。その意味で度胸が必要です。

けれども、博打ではありませんので、適切にリスクコントロールし、十分な情報で十分な検討を行ったうえでリスクを取る決断をしてもらわなければなりません。その意味で繊細さが必要です。

すなわち、「繊細にしてかつ大胆」が経営者に求められることになりますが、会社組織のプロセスづくりやその運用の中で、経営者の個性が反映されます。

例えば、単に度胸があるだけで繊細さがなければ、社内プロセスなどいい加減になってしまいます。リスクを取ってチャレンジするのは良いのですが、その結果トラブルになったり、チャレンジが失敗したりした場合に、経営者がその責任を逃れることが非常に難しくなります。適切な判断ではない、と評価されかねないからです。

他方、臆病でリスクを取る度胸がなければ、社内プロセスはアリバイ作りや責任回避、完璧な検討や資料作りなどのプロセスが入ってしまい、手続が重くなりすぎ、いつまでたっても決断できない状況になってしまいます。

しかし求められるのはこの両方の良い部分を合わせたようなレベルのプロセスや運用です。経営者には、自ら「繊細にしてかつ大胆」であり、それを会社組織の中に実際の形として組み込んでいくことが必要なのです。

3.おわりに

上記本文では、より経営的実践的に、コミュニケーションを活発にすることを中心に対策を論じています。コミュニケーションを活発にすることは、リスクコントロールの観点からも有効です。コミュニケーションの活発な状況下でのやり取りの方が情報量も多く、リスクを取るための検討の制度も上がるからです。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。