2023カレンダーと今年の目標

年の瀬迫った一週間前の12月29日、

ようやく待っていた

「関東考古学フェア CALENDAR 2023」が届きました。

今年のカレンダーにはキャラクターも登場し、

親しみやすくバージョンアップ!しています。

このカレンダーは、

関東の1都6県の埋蔵文化財センターや博物館・資料館などの対象施設36か所や開催イベントから、2都県以上で3館以上のスタンプを集めて応募すると、もれなく全員にプレゼントされるものです。

かなりゆる~いスタンプラリーのように思えますが、2か月半ほどのフェア期間に1都6県廻るのは、簡単そうで案外難しく…

今年も期限ギリギリに2県4館のスタンプをゲットして、応募できた次第です。

カレンダーは1月から11月まで(12月は1年間の総括)に、関東各地の文化財の〝一品〟写真が掲載されています。

今年はどんな遺物が見られるのかしら~♪と、一枚一枚めくっていくのがカレンダーならではのお楽しみ。

もちろん今年も、どこをとっても興味深いものばかりです!

そんな中から、〝これは必ず見に行きたい!〟と思った〝一品〟をご紹介します。

3月「須恵器に納められた子持勾玉」

埼玉県行田市 北大竹遺跡

北大竹遺跡では祭祀の跡と考えられる場所が見つかり、多量の須恵器や土師器とともに、石製模造品、金属製の武器、馬具が出土しました。

子持勾玉は45点出土し、須恵器の杯や大甕に納められたものもありました。

子持勾玉の長軸:11.8㎝、短軸4.1㎝、厚さ2.5㎝

時期:古墳時代後期、 埼玉県教育委員会所蔵

なんと須恵器のケース付き子持勾玉!

須恵器にピッタリ収まった子持勾玉が、可愛い小さな生き物のようにも見えますね。

ミリ単位に調整され作られた須恵器から当時の高い技術が伺え、とても大切なものであったことが伝わってきます。

4月「土偶」

千葉県横芝光町山武姥山貝塚

この土偶は、山形土偶とミミズク土偶の両方の特徴を持っています。

粘土粒に線を入れたつり目、環状の耳、外に反り返った手先などの表現は山形土偶の、顔の輪郭や体躯の隆起線、乳房の微妙な表現などはミミズク土偶の特徴と言えます。

長さ:7.5㎝、時期:縄文時代後期

千葉県教育振興財団文化財センター保管

千葉県横芝光町は、

成田国際空港から10㎞程の太平洋に面した場所に位置します。

なだらかな丘が多い一帯には、縄文時代の貝塚や古墳が点在していて、多くの埴輪も出土しています。

ちょっと宇宙人にも見える土偶、何かメッセージを発信しているようにも感じますね。

8月「岩偶」

茨城県鹿嶋市 厨台遺跡群鍛冶台遺跡

縄文時代の集落跡である鍛冶台遺跡から出土した縄文時代中期の岩偶です。軽石製で、目や口を窪みで表現し、手をあげているようなポーズをしています。

「くりやっほー」という愛称で鹿嶋市における文化財のシンボルとして活躍しています。

高さ:10.4㎝、重さ:42g、時期:縄文時代中期

鹿嶋市どきどきセンター所属

可愛らしい岩偶は、鹿島アントラーズのピッチに立っているようです。

縄文時代には軽石を加工した製品が多数ありますが、なぜ軽石を使ったのか?加工し易かったから?なのか…探ってみたいと思っています。

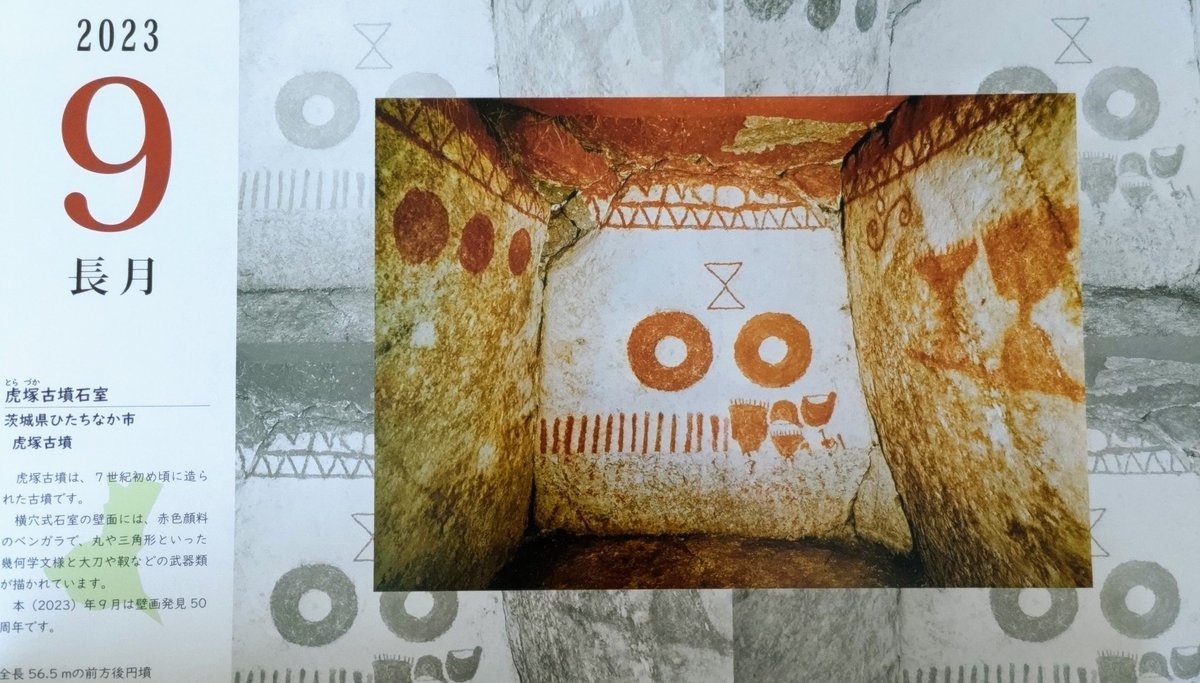

9月「虎塚古墳石室」

茨城県ひたちなか市 虎塚古墳

虎塚古墳は、7世紀初め頃に造られた古墳です。

横穴式石室の壁面には、赤色顔料のベンガラで、丸や三角形といった幾何学文様と大刀や靫などの武器類が描かれています。本(2023)年9月は壁画発見50周年です。

全長56.5mの前方後円墳、時期:7世紀初め

ひたちなか市教育委員会撮影 国指定文化財

熊本の「チブサン古墳壁画」に似た幾何学文様の描かれた古墳が、関東地方にもあったことに驚きました!

しかも発見から50年もたっているとは、灯台下暗しとはこのことですね。数々の武器類の副葬品から、埋葬された権力者の姿が想像できそうです。

10月「線刻画のある石製竈支脚」

茨城県那珂市 下大賀遺跡第32号建物跡出土

人物の線刻画は、竈支脚の二面に認められます。足元に衣の裾らしき表現のある全身像と顔のみの表現です。

支脚の人物画は、頭を地に向けた状態で据えられており、竈祭祀の可能性があります。

材質:擬灰質泥岩

サイズ:残存高さ26.6㎝、幅9.0㎝、厚さ6.9㎝

時期:9世紀中葉

令和5年4月から茨城県教育委員会所蔵

平安時代の竈祭祀は、

〝火の穢れを忌むために竈神を祭って祈った〟ものであると言われています。

左の支脚には顔だけ(この画像では確認が難しいですが、中央よりやや上の右寄り)が、右側は全身像です。

竈に人物を描き、しかも頭を地面に向けていたとは⁉

不思議な造形に興味が沸いてきます。

関東地方のこれらの遺物…どうにか日帰りで行ける場所にありながら、見たことのないものばかりです。

このようなついつい見逃しがちな出土品にこそ、その風土の中で営まれた人々の暮らしや歴史が詰まっているように感じます。

早速、真新しいスケジュール帳にこの情報を書き加え、ここで知り得て良かった!とカレンダーに感謝しました。

今年はもっとあちらこちらの遺跡や博物館へ足を運び、遺跡や出土品を丁寧に見て感じ、先史時代の人々に思いを馳せ、そこから見えてくる大切なものを伝えていきたいと思っています。

本年もよろしくお願いします。

のんてり