その美しさ?は時代を語っていました

年に何回か訪れる横浜の「みらい美術館」、

アールヌーボー・アールデコのガラスだけを集めた小さな美術館です。

画廊やギャラリーを思わせる小さな展示室へ入ると、あれこれ考える暇もなく、ガラスの幻想的な世界へと入りこんでしまいます。

今回は「超絶技巧ガラス展」ということで、

いつもとは少し違う作品が輝いていました。

ルネ・ラリック「泉の精」立像

1925年にパリ万博で開催された「アール・デコ展」に設置された噴水塔のために制作されたもの。

「フランスの源泉」と名付けられたルネ・ラリックの噴水は、8角形の高さ15メートルにそびえるガラスの噴水で、そこにはこのガラスの女神像が16段に積み上げらていたそうです。

他にも花や貝を持っている女神もいるのだとか。

ガラスの美しい女神像。

この頃のパリは街中で電気が使われ始めた頃。

博覧会では当時最先端の電気による光による演出が、この噴水塔にもなされていたようです。

頭の中で当時のパリの夜を想像してみる…と、

今よりずっと薄暗い街、

ガラスの女神像たちの中から電気の光が透き通って、怪しい光を放っている…。

想像の世界はますます女神像を美しくさせます。

いつものようにぼ~と、暫し空想の世界へ。

そうしてるうちに、2,3人いた来場者の姿が消え、

この空間に一人になったことに気が付きます。

(よくあることなのですが…)

そして、次に目に入ったのは、見慣れない鮮やかなガラス皿…!!

やだ!虫が閉じ込められている。

ムシ!

それも足がいっぱいある私が苦手なタイプ。

アマルリック・ワルター

「昆虫文蓋物」

1920年頃の作品と思われる、

昆虫をリアルに再現した蓋物(何の蓋?!)。

何処から見てもホンモノそっくり!

ブルーのガラスが、奇妙さに拍車をかけているように見えます。

西洋で虫モチーフと言えば、蝶やトンボ。

古代エジプトでは神聖な虫としてフンコロガシがよく描かれているますが、それは案外かわいらしかったりして。

この〝昆虫〟は個人的には遠慮したいところです。

「蝶文皿」

こちらもかなりリアルな表現。

手のひらよりも大きいサイズの蝶は、ホンモノの標本みたい。

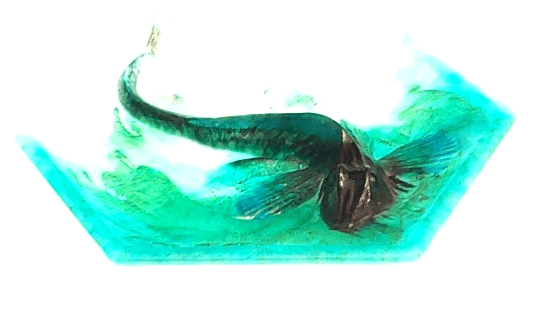

「ハゼ文皿」

躍動感が伝わってくる作品。

生き生きとした姿は、本当に作りもの?と疑わしくもあるほど。

製作者のアマルリック・ワルターは、

アールヌーヴォー全盛期に活躍したフランスのガラス作家。

昆虫の作品で有名であるそうです。

アールヌーヴォーは、花、草、樹木、昆虫、動物など自然界にある美を存分に表現しますが、この「昆虫文蓋物」はあまりにもリアル過ぎるような? ガラス工芸は〝美しい〟ことが第一の使命ではないの?と頭の中で色々な思いがぐるぐると。

そんないぶかし気な様子が気になったのか、美術館の方が声をかけて下さりました。そしてこのリアルな「昆虫文蓋物」についてこんなことを。

〝この時代はカラーの印刷物が貴重でまだまだ普及していなかったので、色を伝えるためにこういった工芸品があったようです〟

なんか頭をコン!とやられた感じ。

〝ホンモノを知らない人に伝えるガラス工芸〟

ガラス工芸品は、ただ〝美しい〟を追求していたのではかったのですね。

その時代だからこそ生まれた芸術品ということ。

分かっているようで、分かっていなかった、ただ表面だけを見て…美しくないだけで終わってしまうところでした。

何回も通っていながら、初めて知ったことがもう一つ。

ガラス工芸の作家に歯科技工の技術を学んだ人が多いこと、それは当時の歯科技工の技術が、ガラス工芸の制作に役立ったから。

展示説明に何故か?「歯科技工」を学んだガラス作家が多いことに、以前から不思議に思っていたのです。

そんな繋がりがあったのですね。

そこでもう一つ合点がいったことが!

この小さな美術館の母体が歯科技工の専門学校だということ。

そうだったのね。なんか連想ゲームみたい。

〝美しい?ガラス〟から知ったこと、

その時代背景を理解して見てみよう!そうしないと作品は理解できない。

それでも虫嫌いの私には理解できませんが。

最後までお読みくださり有難うございました☆彡