仕事が上手くいくコツ:「抽象的」お題を速攻解決

こんにちは、TOKIOです。

今回は仕事が上手くいくコツのTipsとして、抽象的なお題に対しての向き合い方。

そして効率的な解決方法についてご紹介します。

命令・要望に抽象的なお題が多いその理由

皆さんは、お客さんや上司から抽象的なお題を振られた経験はありますでしょうか。

求められたお題に対して自分なりに準備をしてきたにも関わらず、

「これではない!」と一蹴される経験、少なからず僕にはあります。

なぜこのような自体に陥るのでしょうか。

抽象的な概念がビジネスに用いられるケースは以下の2つが考えられます。

1、抽象概念で捉えるスキルが著しく高い

2、具体化まで出来ていない

1に関しては優秀な経営者やそれに近しいレイヤーでお仕事をされている方に多い印象です。

これはもともと、もしくは後天的に、物事を俯瞰し、全体像で理解をするスキルに長けている。

つまりは、抽象化力が高い水準で備わっているということです。

一方で、2に関しては、なんとなくやらないといけないことを理解しているものの、実は具体の解決策についてのイメージが湧いていないパターンです。

抽象的なお題は難易度が高い

我々がときとして、残業で苦しみ、仕事の生産性が下がっているのは、この抽象的お題のクリアの難易度が高いためです。

1つ受託の請負事業を例にとってみましょう。

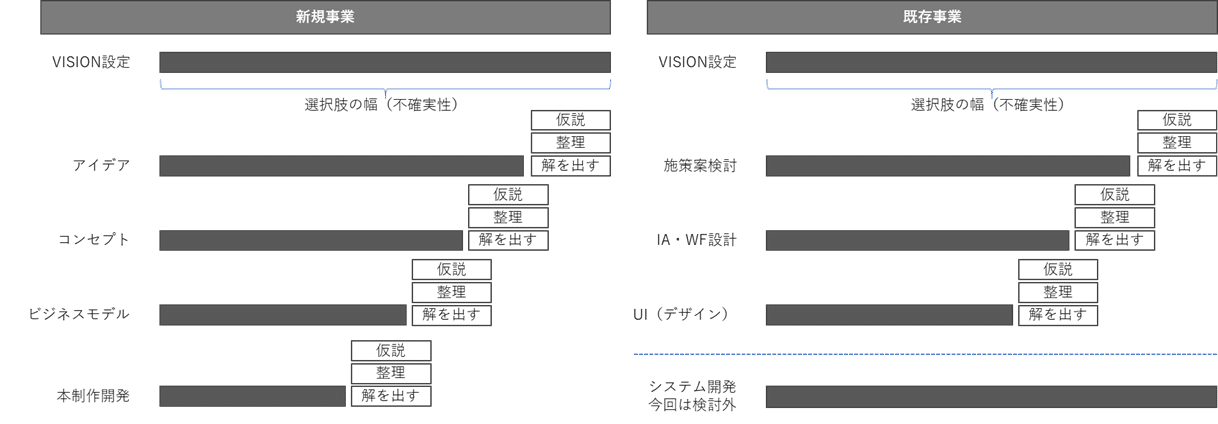

これは先日、僕が受託事業における難易度を図ったものです。

プロジェクトの工程を縦、抽象的な要素のボリュームを横で定義し、難易度を表現しました。

つまり、VISIONや全体方針を策定するような雲をつかむ作業は難易度が高く、

収束していく後工程になればなるほど作業の難易度は低くなるということです。

抽象と具体の往復の数が鍵

抽象化とは、対象から注目すべき要素を重点的に抜き出して他は捨て去る方法を指します。

逆に、抽象化と逆説的に用いられる思考として具体化があります。

先の目次で触れたように、

仮設(抽象)→整理→解を出す(具体)

この一連の作業こそが抽象をコントロールする秘訣になります。

抽象化して物事を観察・分析したら必ず行動に移す

このサイクルを回し、お客さんや上司と具体の策を見出すことが重要なのです。

マトリクス構造で解像度を高める

仮設(抽象)→整理→解を出す(具体)のプロセスにて、1つオススメの手法があります。

それはマトリクス構造で物事を整理するということです。(以下イメージ)

どういった要素、原因が今回のお題解決に適しているか。

それを仮設立てながらいくつかのマトリクスを作ってみましょう。

そうするといくつかの解が見えてくるはずなので、解を元にまずは方針を出題者と確認することがベターです。

その繰り返しを、極力小さく工数をかけずに行う。

これがビジネスにおいて、余計な時間を割かず、難易度高いお題をクリアする秘訣です。

目指せニュータイプ

機動戦士ガンダムの世界観で、しばしば登場するニュータイプと呼ばれる人間をご存知でしょうか。

ニュータイプは、非言語的コミュニケーション能力によって、超人的な直感力と洞察力を持つ人間と解説されています。

まさに抽象的なコミュニケーションの最終形態ではないでしょうか。

抽象化力、具体化力。この2つはどちらも活用できてこそ効果を発揮します。

早速ここまで解説してきたTipsを活用して、ニュータイプを目指しましょう!