Beethoven 交響曲第9番

第九交響曲の味わい方

ベートーヴェンの『第九交響曲』の真髄は、『変ロ長調を仲介としたニ短調からニ長調への軌跡である』。

この事実を、指揮者も、演奏家も、評論家も、聴衆も熟知しておかなければならない。

なぜ私が、こんな突拍子もないことを冒頭で宣言したのか、そしてそれがどんな意味を持っているかは、この先読み進んでいかれるうちに、次第にわかっていただけ、読み終わった後には確信していただけると思う。

(第1章)

ソナタ形式とは

ソナタ形式は、バロック時代のソナタ形式を、前ウィーン古典派が改め、ウィーン古典派が完成した形式である。その形式の完成度は、ウィーン古典派が最高で、ロマン派になると、意味が希薄になる。一般的な性格を示す。

提示部: 主調で第一主題が現われ、属調(短調の場合は平行調)で第二主題が現れ、属調で終わる。

展開部: 属調で始まり、第一主題、第二主題の動機を駆使し、正当な和声 進行の経緯を経て、主調のドミナンテに達する。この場合、ドミナンテブロックができることも多く、オルゲルプンクトもよく使われる。

再現部: 第一主題、第二主題も共に主調で現われ、曲を閉じる。

このウィーン古典派のソナタ形式において一番重要な部分は、いうまでもなく展開部である。いかに属調をドミナンテとして感じさせるか、それがいうまでもなく、ソナタ形式の真髄であろう。

しかしながら、ソナタ形式は、シューベルトの出現と共に意味が薄れる。シューベルト、彼はリート、交響曲の分野では、ウィーン古典派の形式をそのまま受け継いでいるが、小品、ピアノ曲、弦楽四重奏曲の中では、ロマン派の先駆者的な役割を果たしている。

シューベルトの弦楽四重奏曲、ハ短調を見ていただきたいと思う。ウィーン古典派のソナタ形式と比べれば、全く一貫性のない経緯であるが、提示部の終わりで一応ハ短調の属調ト長調に達してはいる。しかしながら、展開部は変イ長調が初めから位置しているのである。バス音G、減7のコード、そして変イ長調、これを正当な和声進行と言えるのだろうか?ト長調に終わり、変イ長調で始まる。ここには連続はない。このことにより、ソナタ形式の意味は薄れる。三度平行和声、ナポリの和音を使って自由に転調する、この種の転調が可能になれば、展開部の妙味がなくなってしまうからである。これによってウィーン古典派のもっていたソナタ形式の魅力は失われた。

(第2章)

ベートーヴェンの『第九』の第一楽章にみられる形式とソナタ形式の比較、そのもつ意味

この第一楽章は、一般にソナタ形式と評されているが、第1章で示した一般的なソナタ形式とは似ていて非なるものである。

一応、四つの部分に分かれる。

提示部(T1~159)、展開部(T160~300)、再現部(T301~426),(終結部(T427~547)。

しかしながら、一般の定義と比べるとひどく違っている。

1. 展開部はヘ長調かイ長調で始まるはずなのに、主調の同名調、二長調で始まっている。

2. 再現部は、主調のニ短調で始まるはずなのに、展開部と同じくニ長調で始まっている。

これは、ウィーン古典派の巨匠ベートーヴェンの作品であるから大変なことである。まさか、32曲のピアノソナタを作曲し、数多くの弦楽四重奏曲を作ったベートーヴェンが知らなかったはずはない。つまり、彼は故意に形式を破ったのである。それはなぜか。

それを答える手掛かりとして、ここに二つの文章を引用する。

ベティーナ・ブレンターノは、ウィーンに住み、高い教養をもち、ゲーテ、ベートーヴェンの両者を深く敬愛し、当時ベートーヴェンは深くゲーテを崇拝していたから、仲介の労をとった女性であるが、1810年ゲーテにベートーヴェンの音楽、特に彼の交響曲の考え方について、こう紹介している。これは、なぜシラーの『歓喜に寄す』の詞を第四楽章に使ったかという問題にもからむので、長文であるが、その大部分を引用する。

① 『ゲーテの詩は、その内容といい、リズムといい、私を圧倒する力をもっています。その言葉は、まるで精霊の仕事のように、いっそう高い秩序へ築きあげられ、その中にはすでに調和の神秘が漂っている、そういう言語に調子を合わせ、刺激を受けて、私は作曲するのです。…やがて熱中の焦点から、私は四方に旋律をまき散らすことになります。私はそれを追いかけ、ふたたび情熱をこめ、それらを捉えるのです。私の目には、それが飛び去り、さまざまに乱れた塊となって消えてゆくのが見えます。今や私は情熱をあらたにしてその多様化を推し進めてゆきます。そしてついにそれを征服するのです。--ごらんなさい。交響曲です。音楽とは、まことに、心の生活と感覚との仲介者です。これについては、ゲーテと話し合いたいものです。…あの人は私をわかってくれるでしょうか。旋律は詩歌を感覚的に生かすものです。詩の知的な内容は、旋律により、感覚的な感受性へと転換されるのではないでしょうか。旋律を通してこそ、ミニヨンの歌の感覚的な性質を十二分に味わえるのであり、この感動が今度は、あらたな創造へと人を鼓舞するのではないでしょうか。感覚の流れとは、単純な楽想から湧き出てきたり、多くの場合は、人知れず消えていくのですが、そういう流れにあらゆるものが注ぎ込んでいくので、心はそういう無限な森羅万象の中に広がりたがるものなのです。これがハーモニーであり、交響曲から私が語るものであり、さまざまな形の甘美な混合物が、流れて河となり、その目的地に向かうのです。実にその目的地において人は、永遠で無限なもの、完全には理解できないものが、精神に属するすべてのものの中にあることを感じるのです。私は自分の作品が成功してきたと、いつも思っていながら、それでも、私の喜び、私の音楽的確信を聴衆に納得させた最後のティンパニーの響きと共に、ほんの少し前に鎮められたかにみえる永遠の飢えが、子供さながらに、またしても自分の中に始まるのを覚えるのです。私のことをゲーテに話してください。』と彼は申しました。「私の交響曲を聴くように言って下さい。そうすれば、音楽こそ、いっそう高い世界知への無形の入り口だと私が申すのも、もっともだと彼は言うでしょう。その世界知は、人類を理解するものであるのに、人類はそれが理解できないのです。…認識が何をもたらしてくれるかを、我々は知らないのです。箱にまいた種子が芽をふき、思索して、自己を表現するには、湿気と、刺激する温かさをもった土壌が必要です。音楽は、精神がその中で考え、生き、感じる土壌なのです。哲学とは、精神の刺激的な本質の沈殿物であり、根源的な原理の中に基盤を求める哲学の要求は、音楽によって高められるのです。そして精神は、音楽を通して自分が生み出すものの上に君臨しなくとも、その過程において幸福なのです。このように、真の芸術創造は、すべて独立していて、芸術家自身よりいっそう強力であり、自分を表すことを通じて、神的なものに帰るのです。その創造は、神的なものが仲介したという証拠があるからこそ、人間と共にあるのです。…音楽は人間精神にとってハーモニーとの連関を与えるのです。孤立した思考も、精神の中に全体の感情、連帯の感情をもっています。だから、音楽の思考はすべて統一体であるところのハーモニーの総体と極めて緊密で、分かちがたい関係にあるのです。」。

また、1820年に彼が書き遺した会話帳の中に、形式についての彼の意見があるので紹介する。

② 「シュライエルマッハーとシェリングは最も偉大です。二人の精神に脱帽。形式が問題なのではありません。その理念がすばらしく、きわめて独創的なのです。」

読まれて理解していただけたと思うけれど、彼が形式を故意に破ったのは、いっそう高い世界知への入り口、つまり、いっそう高い理念へと我々を導く為なのである。この『第九』もその過程に他ならない。その目的地に向かって、第一、第二、第三楽章、そして第四楽章では、知的な内容をもつ詩までが、旋律によって感覚的なものに転換されて、流れ込んでゆくのである。そして、ベートーヴェンは彼の理念を、私たちの感受性を通して納得させようとしているのである。

その様々な形の甘美な混合物の河の目的地までの進行を底部で一貫して担っているものは何か。それは、ハーモニー、言い換えるならば、和声の進行である。

わかっていただけるであろう。なぜ『第九交響曲』を研究するにあたって、和声の進行を追うことが欠くべからざることなのか。

その観点に立って、『第九』を追うことにする。

① セイヤー、『ベートーヴェンの生涯』、大築邦雄訳、音楽之友社 P564~565

② ibid.1. p886

(第3章)

交響曲の流れに沿った音楽語法上注目する点、そのもつ意味

Allegro, Vivace,Adagio, Prestoとこの4つの楽章は規定されている。しかしながら、この意味はハイドン、モーツァルトとベートーヴェンでは違っている。それはなぜか。メトロノームが発明されたからである。1817年11月以降のベートーヴェンの作品を見てゆく上では。速度標示をどのように解釈しなければならないかは、ベートーヴェンが指揮者モーゼルに書いた手紙で明らかになろう。

③『音楽の未発達期に起源した速度表示について、私のご意見にご賛成であるのは、心から喜びとするところです。というのは、一例をあげると、アレグロがほんとは「楽しい」という意味で、我々がこの指示とは正反対を表現していると言ってもいいほど、そんな速度の概念から離れていることが、どんなにたびたびあるかということなど、無意味の骨頂なのです。-そういう4つの楽章速度は4つの主たる方位ほどの正確さや、真実があるわけではないのですから、喜んでそれらを片づけてしまいましょう。作品の性格を示すのに使う言葉のほうは別問題で、これは棄てることはできません。速度は確かにどちらかといえば身体で、性格語は精神に関しているからです。自分としては、アレグロ、アンダンテ、アダージオ、プレストという無意味な指定を捨てようと、長らく考えてきました。メルツェルのメトロノームは、これをやるのに最上の機会を与えています。私の新しい作品では、ああいうのをもう決して使わないだろう、ということをお約束します。』

それ故、この表示はすべて性格語ということになる。ではどのような表示であろうか?

Ⅰ.第Ⅰ楽章

a) 標示 Allegro, ma non troppo, unpoco maestoso

(♩=88)

アレグロとは一般に、「楽しい」と、みなされているが、その後のマエストーゾが問題なのである。その手掛かりとして、1822年のロホリッツのベートーヴェンのことについての手紙をあげてみたい。

④『私にとってゲーテはクロプシュトックをないものにしてしまいました。・・クロプシュトックが何を目指していたか、いつもわかりかねたことは事実です。彼はあちこち飛びまわり、頭のてっぺんから足の爪先まで、つねに何もかも練りみながら筆を進めるのです。いつもマエストーゾであり、変ニ長調です。そうではありませんか。しかも高尚で、魂を高揚させます。…いつも死をのぞんでいるようなことがなかったら、と思うだけです。とにかくそうです。彼が書くものはいつもこよなく響きます。しかしながらゲーテ彼には生気があり、われわれのすべてが、彼とともに生きることを望んでいます。ゲーテを作曲できる理由は、そこにあります。』

つまり、ベートーヴェンは、この楽章では、クロプシュトックに歩調を合わせた、という解釈がなりたつ。そのこよなく響くことではなく、高尚さと魂の高揚という点において。しかしながら、その流れ込んでいく道は、死を望む?

それが第一楽章の河の終点であるが、楽譜に沿ってそれをみてゆくことにする。

b)主題について

この楽章は、ソナタ形式風に、第一主題と第二主題から構成されている。その他に全曲をみてゆくうえで、第三楽章と特に関係の深い動機も示しておいた。

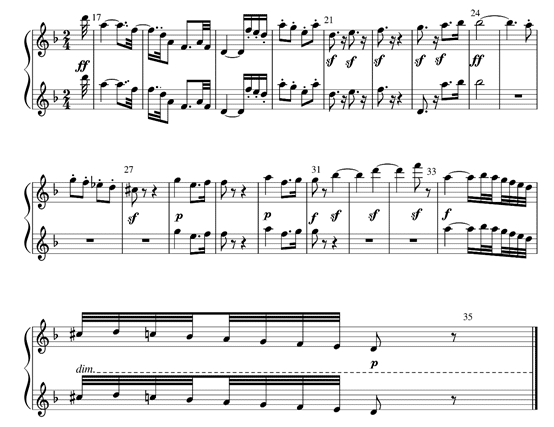

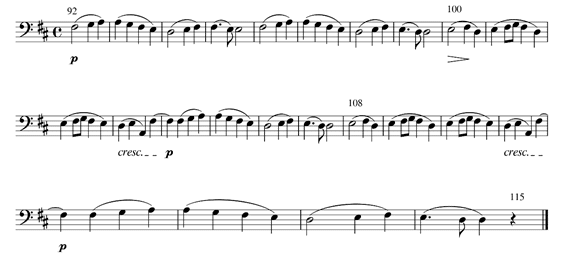

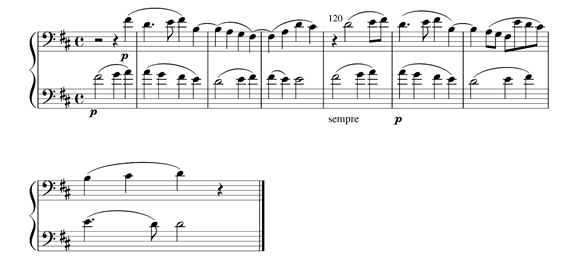

第一主題 (T17~35) ニ短調

第一主題の和声の進行をみる。18小節からなっており、10小節の前楽節と8小節の後楽節からなっている。この主題は韻律的に、非常に不自然なものである。もし自然な形にすればどうなるか。8小節+8小節の形にして次に示した。

そして比べてみると、その違いは、最高音bがffで(T24)1小節間のばされ、T31ではsfで3度ずつ上昇してf(T33)まで達していることである。またそのbの音(T24)は、8分音符でcisまで下行しているの(T27)に対して、より上昇したfの音(T33)は4倍の速度、つむじ風のように32音符でd(T35)まで下行している。

和声の進行をみてゆくと、4小節ニ短調トニカ(T17~20)、TDT(T21,22)、そしてト短調(サブドミナンテ)的な響きでTD(T23)bの持続音はチェロのEs音で、偽終止変ホ長調の響き(T24~26)、ニ短調のドミナンテに戻って後楽節の4小節(T28~31)サブドミナンテ+a音(トランペット、ティンパニーによる)の不協和音、減7の和音を伴った3度ずつの上行、fの共通音を使ったDなしのTの第二転回から(T35)、Tへの帰結、という不可解な和声進行をしている。

ソナタ形式の主題のひな型と比べると、ベートーヴェンの変形した個所は主調ニ短調の和声上の音階の外におかれている、ことがわかる。

音符の動きをそのまま言葉にすれば、『悲劇的な不幸な運命の一撃で、私は下行を余儀なくされた。私は上行しようとするのであるが、ハーモニーの基盤のないがむしゃらな、無理な上行は下行を余儀なくし、なおも情熱的に前進しようとすると、2オクターブ以上もつきおとされた。でも私はまだ下位に決まったわけではない。』ということではないだろうか。私の文章を読み終わっていただければ、その抽象語として適当な言葉が入るだろうけれど、ここでは、音楽用語で説明にしようと思う。またここで注意しておきたいのは、d音(T21)は前に属すか、後ろに属すかということである。このd音は和声的にみて、前の部分を終結するトニカとも取れるし、後ろの部分を始めるトニカとも取れる。このような手法をベートーヴェンはよく使った(例えばベートーヴェンのソナタ『悲壮』Op13 、ハ短調、第一楽章)、そして、交響曲9番、第一楽章の終わりではこのd音は終着点となっている。

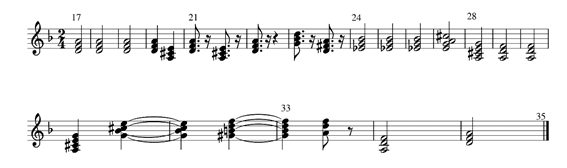

第二主題 (T80~110) 変ロ長調

これも自然な形に戻すと、4小節の前楽節と(2+3)小節の後楽節に分かれる。この主題は、第一主題と比べて、和声的にも、韻律的にも自然である。しかしながら、9小節目はこの楽章では、1度も現れない。

換言すれば第一主題も、第二主題も閉じていないのである。

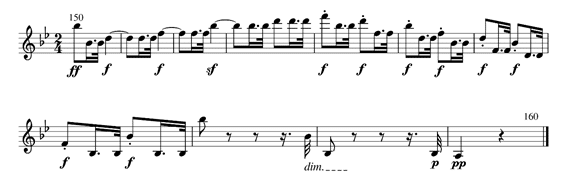

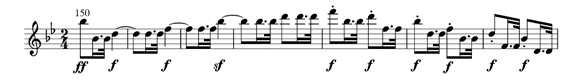

動機 (T150~158)

変ロ長調トニカの和音の分散和音上の上行と下行

この動機は4+(3+3)からできていて、上行(T150~153)、

停滞(T154~156)下行する。そして、T160で突然半音下行し、BからAの世界へと移行し、展開部が始まる。そして、突然4度上昇しニ長調へ解決(T168~170)。

c)流れに沿った解明

―提示部―

導入部(T1~16)ニ短調のドミナンテ空虚五度A-Eの基盤に、第一主題の冒頭の音型が現われる。 そして第一主題はニ短調で始まるわけだが、留意すべき点は、導音Cis音がないことである。

T48でd-aの基盤の上にホルン、ファゴットのB―F-B(B Durのバス進行)に導かれるようにして、第一主題が変ロ長調で現れる。ただ、ティンパニーとトランペットがd音をffで奏じているので、みかけは変ロ長調であるが、音色的にニ短調の響きが強く介在しているように思えるのである。そして弦楽器群の減7の和音(GisHDF)を経て(T62) ニ短調のドミナンテに導かれる(T63)ようにみえるが、その一方でホルンが、変ロ長調であるかのような響きを与え(T69~71)カデンツのバス進行(B-C-F)とコントラバスのドミナンテ音(F)(T73~79)で変ロ長調のドミナンテに入る。そして第二主題に入るわけであるが、ここで注目しなければならないことは、変ロ長調の属調へのバス進行がエンハーモニック(#系と♭系を同時に使った転調)であるということである。

第二主題が始まる(T80)。ここの位置は変ロ長調の響きであるが、そう断定できない要素がある。それはティンパニーなのである。T95をみていただきたい。メロデイー群を見れば、当然変ロ長調、トニカへの帰結が創造される。しかしティンパニーはD-Aに調律され、DとAの音が使われているので、ニ短調な響きがより多く感じられてしまうのである。バス進行もF―Fドミナンテのまま停止してしまっている。ただ、ホルンのみが、D―C―Bまたは、A―F―Bの変ロ長調へのカデンツを導いている。T102もまた妙である。前出の動機がもう一度現れ、変ロ長調へ解決するかに思えるが、(ホルンの持続音F(T100~101)、またもやティンパニーはトランペットと共にD音、そして変ロ長調への解決に加わっているかに見えたバスまでもD音、ホルンが今回はF―Bの一番強い方のバス進行をみせたにもかかわらず、力関係において、非常に弱く、ニ短調であるかの錯覚に陥る。T106も同様である。(T108)でエンハーモニックな転調によって変ロ長調の半音高い調性、ロ長調の響きが入る(T108~115)。その後、バス音、Eis-B、ナポリ転調、によって変ロ長調へと戻る。コントラバスの動きをみていただきたい(T116~120)。これはウィーン古典派のソナタ形式でよくみられるバスの動きで変ロ長調へ解決するものである。しかしGまで音階上を上行することによって、変ロ長調への解決は回避され、減7の響きに突入する(A-C-Es-Ges )。

しかしながらここでもティンパニーの動きをみると、A-Dの反復がみられる。また、T131~132のホルン、ティンパニー、コントラバスの動きをみていただきたい。ドミナンテ-トニカのニ転 ―ドミナンテ-トニカの二転 の和声進行でドミナンテに解決されそうに思う。もしトニカの二転(Ⅰ)がなければそうなのだけれど、1の挿入によって解決せずに、先に進む。この部分でティンパニーの動きの二重性がみられる(T120~131)。つまり、D-Aに調律してニ調への帰結を促す楽器、今までは明らかにニ短調への方向付けを行っていた楽器が変ロ長調ドミナンテの必要欠くべかざる要素になっているのである。そしてそれに促されるようにして、その後全楽器群は、上行の音形で変ロ長調のファンファーレを高らかに奏でるのである(T150~158)。

表面上はそれだけであるが、その底辺ではもっと大きなドラマが起こっている。T149のティンパニーの動きをご覧いただきたい。それは、あたかもニ長調へ帰結したかのように高らかに奏じられているのである。それも変ロ長調の第三音として。つまり、変ロ長調で提示部を終わるようだが、実際はすでに展開部の始まりを暗示するかのようなニ長調の響きがティンパニーによって現出しているとは言えないだろうか。つまり、ここにオーケストラならではの二元性が出現している。つまり、第二主題の開始部からホルンを中心として現出される変ロ長調の調性と終始ニ短調へと促していたティンパニーが変ロ長調の構成要素になったとたんニ長調への帰結を暗示させる楽器に変貌する、つまり、ホルンとティンパニーによって、同時に二つの調性、言い換えるならば、二つの次元が作り出されているように私には感じられるのである。この二つの次元とは何か。それは、ホルンとティンパニーの楽器の持つ性格とも絡んでくるわけであるが、第三楽章で詳しく述べるホルンの性格を踏まえて『第9交響曲』を総括する際に明らかにしたい、と思う。

展開部は提示部と同じように始まる(T160)。そして第一主題は明確にニ長調で始まるようにみえる(ファゴット、コントラバス)。しかしながら、ニ長調では奏じられない。それは、第一主題のもっている性格からも予知できる。そして、T188のコントラバスのCに主導される減7度の和音によってニ短調の下属調ト短調に入る。そしてコントラバスのバス進行により、ト短調に固定される。

そして第一主題の動機が使われる。コントラバス、ティンパニーのオルゲルプンクトD(T224~228)でト短調からニ短調に解決しそうなのであるが、ホルンの同時に奏せられるBの持続音に促されるように変ロ長調に流れ込む(T232)。しかし、ここで変ロ長調へ固定されることなく(T235~236ティンパニーとホルン)同時にニ短調へ固定されようとしつつ(T236~244、トランペットとティンパニーの動き)ニ短調の再現部を導くドミナンテブロックAに導かれるように思える(T245~249、270~273)が両者共帰結することなくホルンのF音によって、変ロ長調の属調、ニ短調の平行調、ヘ長調の響きが加味される。そしてT279ではじめてヘ長調となる。それはバスの動きはAの色彩が強いからである。このヘ長調については『フィデリオ』のNo.10の「囚人の合唱」と比較してみたい。(オーケストラスコア《フィデリオ》408~409 ペータース版)。

《O Himmel! Rettung! Welch ein Glück! Oh Freiheit kehrst du zurück.

おお神よ、救いよ、なんという幸運、ああ自由が戻ってくる。》

標示は興味深いことに、第一楽章と同じ Allegro, ma non troppo である。これについてエーゴン・フォスは、『フィデリオにおける調性と調性感』の中でこう述べている。

⑤『神よ(Himmel!)の部分は確かにト長調であり、ハ短調、変イ長調、変ト長調を通り、ヘ長調よりもむしろヘ短調に入り込むように思えるのであるが、戻れ(zurück)の部分で急にヘ長調に流れ混むのである。このヘ長調によって晴れやかさ、突然の光明、そして待望している自由というものに呼応している。また、脚本の最後で、自由になれるということをあらかじめ示しているかもしれない。』。

つまり、ここでも同じことが言えるであろう。この部分で突然晴れやかさがさすのだと。またヘ長調が『田園』の調性であることも銘記しておく必要がある。

コントラバスのCis音(T295)によってドミナンテブロックに達し、展開部が終わる。ここで特筆すべきことは。初めてCis音が入ってドミナンテートニカの形でニ長調に解決したことである(T300~301)。

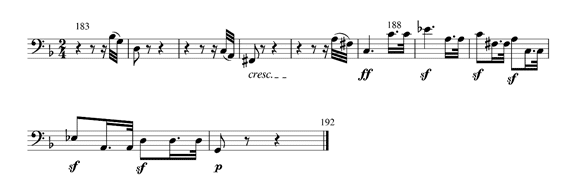

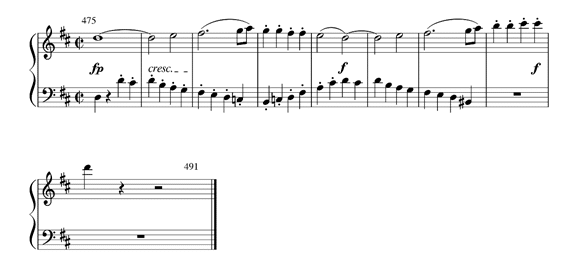

再現部(T301)からは、ティンパニーのオルゲルプンクトに注目していただきたい。まるでニ長調を強調しているかのようにして、第一主題が始まり、ニ短調に転調しても、連続して奏せられている(T301~339)。第二主題もまた、ニ長調で現れ(T345)ナポリの転調で、変ロ長調の属調である変ホ長調の響きも交えながら(T375~380)ニ長調のままであるのだけれど、コントラバスのB(T381)が引き金となって、bとhの間をヴァイオリンが行ったり来たりし、dmollとD durの間をいったりきたりする印象を与える(T387~396)。コントラバスのF音によってニ短調の響きが強くなる。ティンパニーの持続音A(T406)によってニ短調に解決したように思うが、まだfis(T411 ヴァイオリン)が残りつつ、最終的にはニ短調でファンファーレが奏でられる(T419~426)。ここで、ティンパニーがAとDの音を通じて、ニ短調を強調している印象を受ける(T387~)。終結部の最後までは、調性がニ短調とニ長調の間を揺れ動き、再現部の終わりと終結部の終わりでは、ニ短調に解決するが、ニ長調の響きが絶えず挿入されている、ということに注意を喚起したい。

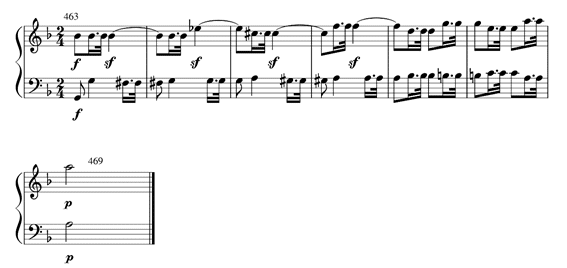

終結部では第一主題と第二主題が現われる。T459~461ではホルンのFにより変ロ長調の響きが挿入され、ニ短調(ティンパニー、トランペット)と変ロ長調(ホルン)の二元性が作られファンファーレが極めて変形して、二調のドミナンテに解決される(T463~469)。そして、ニ長調の響きがホルンの動きが現われ

(T469~T472)、オーボエにも現れるが(T470~474)、

ニ短調の響きの方が優勢である(T477~483 、弦楽器群とフルート)。

しかしfis音を使うことで、ニ短調に入ることを避けている箇所が数か所みられる(T499、505)。それ故、ニ短調のカデンツのバス進行が始まる前までは、ドミナンテあるいは、ニ短調とニ長調が相克している、としてみるべきだと思う。

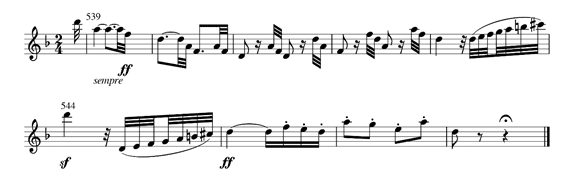

T513からバスオスティナートがみられ、前弦楽器に広がる(T519)。

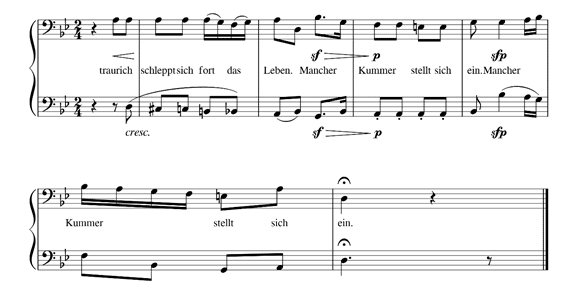

面白い類推をしてみたい。《フィデリオ》の中のNo.4《ロッコのアリア》の中で、性格表示は、Allegro Moderate 調性は変ロ長調であるが、その中にニ短調の響きが挿入され、バスの半音進行がみられる。そしてその歌詞は、《traurig schleppt sich fort das Leben, mancher Kummer stellt sich ein. 「人生を悲しく、苦労して歩んでゆく、多くの心配事が人生には起こる」》というものである。

(T531)から始まる減七、属七のドミナンテ色の強い和音に、ニ調の主和音Dがオルゲルプンクトとして挿入されている減7を含む和音ブロックが8小節続いた後、

第一主題の初めの2小節が現われ、休符付きの類型的なリズムのニ短調のトニカの分散和音による拡大が続いた後、32音符でニ短調の音階を上行し、2小節の終止形(D-T)の形で第一楽章を閉じる。問題のd音は、この到着点として使われている。

眺めてきてわかったように、私が冒頭で掲げたニ短調、変ロ長調、ニ長調はすでに現れた。そして、特にホルンを通じてニ短調の中に変ロ長調という調性を現出するという二元性が数か所でみられる。また、変ロ長調、ヘ長調の後には必ずといっていいほど、ニ短調ではなく、ニ長調が現われる。

ニ短調とニ長調の相克は、この第一楽章ではニ短調が大差で勝ち、「悲しく人生はすぎてゆく」ことになるわけであるが、で第二、第三、第四楽章を追ってゆきたい。

Ⅱ. 第Ⅱ楽章

この楽章は、一般的にスケルツォと評され、スケルツォの中では、最高の傑作といわれ、⑥『この楽章は、この交響曲中最もすぐれた楽章であり、まったくべートーヴェン以外の何人によっても創作されえない。』と考えている人もいるほどである。

では、スケルツォとは何か。

標準音楽辞典によれば、⑦『内容は、諧謔味を表しているもの。内容的に軽いものから高邁な批判精神を表したものまで多様である。』ということである。普通第三楽章に現れるはずのスケルツォを第二楽章に挿入した秘密もそのあたりにありそうなので、その疑問にも答える意味をこめて解明してゆこうと思う。

a) 標示 Molto vivace ( 付点二分音符 =116)

ヴィヴァーチェをリーマン音楽辞典で調べてみると、⑧『イタリア語の意味は生き生きと、モーツアルト、ベートーヴェンはアレグロと共に、または、マーチやポルカのように、速度が一定している形式の性格表示として用いた。』とあり、この場合、後者が適当であろう。では、速度が一定であるということは何を意味するか。それに答える為に、ゼイヤーの伝記を引用する。

⑨『彼は「メルツェルにより100」と書いたが、しかしこれは、初めの何小節かだけに適用すべきものである。なぜなら感情にはまたその速度があり、これは数字(つまり100)で十分に表明することができないからである。』 速度表示に関しての引用を総合すると、つまり、感情は一定の状態で身体の動きのみ活発、つまり、この楽章は行動の楽章であるという類推が生まれてくるのである。

b) 主題について

大きくみると、この楽章ではスケルツォの主題とトリオの主題に分かれる。

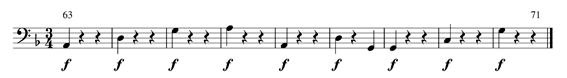

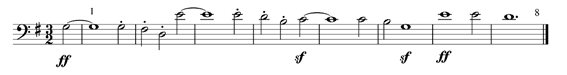

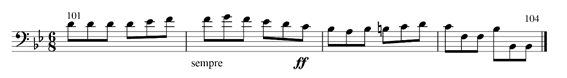

スケルツォの主題 (T57~64) ニ短調

前楽節4小節と後楽節4小節の8小節からできている。T9~16はその前楽節がフーガの主題として使われている。この主題のメロデイーで注目すべきことは、dmollの属音aから始まり、上行したり、下行したりしているが、結局5度下の主音dにおちついていることである。しかし、実際のベートーヴェンのスコアを見ると、おわかりになると思うけれど、dで閉じておらず、cis-dと動く(T64)。つまり、ベートーヴェンは休んだり、終止したりせず、いわば、開いた形にして、常に前進する姿勢を示そうとしているのである。

トリオの主題 (T475~483) ニ長調

前楽節4小節と後楽節4小節よりできており、D durの主音d音から始まっている。最終音も同じ主音d音であるが、1オクターブ上昇している。また、スケルツオの最終音と同じd音で、1オクターブ高く終わっていることも興味深い。しかしこの主題は、前楽節が3回繰り返され、後楽節が使われる。

c) 流れに沿った解明

弦楽器、ティンパニーによってニ短調の分散和音を1オクターブの跳躍で印象づける。

また、特筆すべきことは、ティンパニーがニ短調の第三音Fのオクターブに調律されていることである。

第一主題がフーガの技法で処理されている(第2ヴァイオリンA、ヴィオラD、チェロ A、第一ヴァイオリン D、コントラバス A)。ホルン、コントラバス、ティンパニーのオルゲルプンクト、Aが長く続く(コントラバス23小節、T33-55)。第2楽章では、オルゲルプンクトが非常に多く使われ、大きな役割を果たしているので、オルゲルプンクトについて説明する。

リーマン音楽事典によれば、『オルゲルプンクトは、長く伸ばされたバスの音で、ホルンなどにもよく使われる。このバス音の目的は、調性を確立することで、上声部も始め、終わりはその調性から始まり、戻る。そして、上声部が一定期間、遠く離れた調性にあるときに、緊張状態に置くもの』 ということである。

従ってこの場合も、ドミナンテブロックと解するべきであり、オルゲルプンクトは上声部との緊張関係を作り出しているのである。

ユニゾノでスケルツォの主題が始まる。コントラバスのG音によって(T68)ハ長調に転調する(T70)。

このハ長調という調性はエーゴン・フォスによれば⑩無色透明な調性である。スケルツォの主題の変形がハ長調で現われる(T93)。

(T143)からのコントラバスをみていただきたい。コントラバスの3度下行、C-A-F-D、4小節休みがあった後に、同じく3度下行、D-B-G-Es 4小節休み、3度下行、Es-C-As-F, Des-B-Ges-Es, Ces-As-E-Cis,を3度繰り返し、 A―全休符―Ais―全休符―H-全休符、4度跳躍して、e mollに達する。(T177 )。非常にベートーヴェンの独創的な手法で、転調を繰り返し、ホ短調、e mollに達していることがわかる。

標示にRitmo di tre battuteとあるが、⑩「リーマン音楽事典」によると3小節を一つとしてという意味である。

(T195)ティンパニーのF音、これは、全く唐突な音であり、変ロ長調を導きそうに思えるのだが、導かれずに、コントラバスのC音によってハ長調に戻り(T210)、トランペットのD音(T214)によってニ短調を導くようなドミナンテブロックに入る(T216)が、今までの3小節のブロックが4小節に(Ritmo di quattro battute)(T234)になり、ハ短調に入る(T238)。コントラバスのB音(T242)により、変ホ長調の響きになり、ホルンが強調するが、ホルンのBがFに変わることによって、Es Durの属七の和音が、dmollの増6の和音に変換され、ニ短調のトニカの第二転回、ニ短調のドミナンテブロックに入りニ短調で第一主題が現われる。ティンパニーも、ニ短調の第3音Fのオルゲルプンクトをドミナンテブロックの時からずっと続けている(T263~283)。しかし、ここで注目すべきことは、ドミナンテの音Cisなしに、ニ短調に入っていることである。上声部のE音がEsに変化し、同時にホルンのBの音により変ロ長調の色彩が強くなり、カデンツのバスの響きEs-C-F-B-F-F(T298~303)によって変ロ長調に転調するようにみえながら、H音(T308)、Cis音(T313)により二調のドミナンテブロックに入る(T314)。これがニ短調に解決するのか(T340)、ニ長調に解決するのか(T327、328)逡巡して、結局ニ短調に帰結する(T368 ,372、T374のバス進行)。つまり、dmollから逃げたいが(T395、400、402)逃げられない、その葛藤を表現しているのであり、その結果、gmollの仲介を経て、第三音抜きの、属音Aと主音Dだけの世界にたどり着くのではないのだろうか。

トリオ部 (T483~530) ニ長調

このトリオ部で一番特筆すべきことは、このトリオ部は終始一貫ニ長調であるということである。

初めは前楽節が繰り返し現れる(T414~454)。そして、この前楽節がホルンで3度繰り返されていることは、大切である(T439~453)。ホルンがバスのパートを引き受け、ドミナンテ部に入り、ニ長調に帰結する。そして、第二主題全体が現われる(T483~491)。ホルンでニ長調の主和音D-Fis,そしてオルゲルプンクトDはコントラバスとホルンで現れ、特にオルゲルプンクトはトリオ部の最後まで続く(T548)が、特筆すべきことは、このオルゲルプンクトは、低声部だけではなくて、高声部、ヴァイオリンにも表れるということである(T492~502、T507~514)、その中間部ヴィオラ、チェロによって第二主題が奏ぜられる。

終結部 (T531~579)

ヴァイオリンに導かれるように(T530)ティンパニーのF音に強調される第一主題が現れるが、一度もカデンツ形をとらない(T531、533のコントラバス)まま、第二主題がニ長調で現われるが、これも開いたままの状態で終わる。

プレストについて

スケルツォからトリオへの転換部、最終部にニ調のD-D-A-Aがプレストで演奏される。⑪『プレストはアレグロと比べて、アレグロが愉快であるという意味を持つのに対して、ただ速い』という意味である。この曲の推移からして、どんでん返し的な性格を果たしているのではないだろうか。

この楽章では変ロ長調に解決せず、ティンパニーとホルンに支えられて、概ねニ短調とニ長調に解決している。

ティンパニーのF音への調律に関して冒頭にニ短調の第三音と規定したが、ティンパニーの役割はそれだけではない。変ロ長調へ導くドミナンテの根音Fでもあるわけだが、変ロ長調は現われない。まさにこのことが、スケルツォである所以であると私は思う。

この楽章のニ短調とニ長調の相克は、初めは第一楽章の余韻で、ニ短調が圧倒的な優位を保っていたが、終わりにはニ長調が五分五分にこぎ着けたのではないだろうか。

Ⅲ. 第Ⅲ楽章

a)標示 Adagio molto e cantabile (♩=60)

アダージオとはなにを意図しているか?

それを解く手がかりとして、伝記、Adagioで作曲された『ミサ・ソレムニス』、『フィデリオ』の中の曲を例としてあげたい。

⑫『1818年になると、ニ長調交響曲につづくべきある交響曲で、緩徐楽章に声楽の導入部を構想する計画ができた。それは次のようなことである。アダージオ頌歌 交響曲で古旋法を色々と使う敬虔な歌―主たる神よ、我ら汝を賛美せん。-アレルーヤー独立の曲としてか、またはフーガの導入部として』。

ミサ・ソレムニスではAdagio表示は、第4曲「サンクトゥス』、第5曲『アグニュス・デイ』の中にあるが、その個所は、日本語で大意を書くと、「神聖なる神よ」と「神よ、この世から罪をお取り下さい。私たちをお憐み下さい。私たちに平和を与えてください。」という部分にあたる。

また、Adagioは、フィデリオのNo.9『レオノーレのレスタチーボ』とNo.11『フロレスタンのレスタチーボ』部に使われ、両者共、前述の性格が描かれているが、フロレスタンのレスタチーボ部に関して、ここにドイツ語の歌詞を記す。

Ich murre nicht: Das Maß der Leiden steht bei dir.

私は不平を言わない: 苦難の尺度は神が作るのです。

In des Lebens Frühlingstagen ist das Glück von mir gefloh‘n.

人生の春の日々、幸運は私から去った。

Wahrheit wagt‘ ich Kühn zu sagen, und die Ketten sind mein Lohn.

勇気をもって私は真実を述べた、そして、鎖が私の報いです。

Willig dud ich alle Schmerzen, ende schmählich mein Bahn

喜んで私はあらゆる痛みに耐え、屈辱的に私の人生を終えるのです。

アリア部

Süßer Trost in meinem Herzen: meine Pflicht hab ich getan.

私の心にある甘い慰め、私の義務を私は行った。

この3つのことから、結論を引き出すと、このようになろう。

「おお神よ。私はあなたを賛美します。私は今不幸です。でもこの苦しみを甘受しましょう。私に平和をお与えください。」

これが、アダージオの性格、つまり第三楽章全体の性格なのである。

では、変ロ長調という調性は一体何なのか。それに答えるために、『フィデリオ』の中のNo.14『レオノーレ、フロレスタン、ピッツァロ、ロッコ』の四重唱をみていただきたいと思う。

この部分もおわかりのように、変ロ長調が挿入されているのであるが、その初めと終わりにトランペットの大臣の到着を知らせるラッパが鳴る。歌詞を書くと

Ach, du bist gerettet, großer Gott! Großer Gott! , du bist gerettet, großer Gott! Großer Gott! ,, du bist gerettet, großer Gott! Großer Gott! (レオノーレ)

ああ、あなたは助かった、偉大なる神!偉大なる神!

O! O was ist das? Gerechter Gott, gerechter Gott (ロッコ)

おお、おお、これはなんだ。公明正大な神、公明正大な神、

つまり、この部分は、神の認知なのである。要するに、変ロ長調とは「神の認知、信頼の調性」なのではないだろうか?

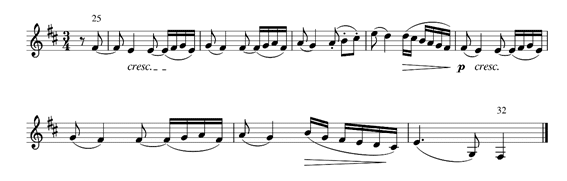

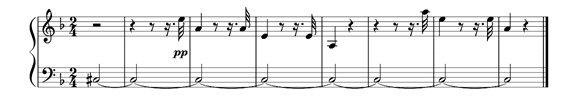

b)第一主題について (T3~18) 変ロ長調

この主題は管楽器によって、主題に共感するような、頷くような合いの手、共感がある。

副主題について (T25~32) ニ長調

この主題はAndante moderato (♩=63)という表示がついている。つまり、この主題自体には、「神の認知」、「苦悩の感受」という意味よりもむしろ、アンダンテ本来の意味、中庸でゆったりとした落ち着いた歩みという性格が基調になっている。

この主題も第一主題と同じく、8小節からできているけれど、一番特色のある点は、シンコペーションが用いられていることである。4小節からなる第一フレーズは上行しているが、第二フレーズ目は下行している。

比べてみると、副主題の方がはるかに遅々とした歩みである。

c)流れに沿った解明

D7(V7)-Tの形(チェロ F-Ges—F)(T2)第一主題が現われる。これは、第一、第二楽章では見られなかった形である(T2)。

第一主題が、バスF-Fis(フラット系からシャープ系の音)(T23)によって強引に、しかし受ける感じは、実にロマン派的な転調によって、ニ長調に転じ、副主題が現われる。

コントラバス(A-B)の半音階的なみずみずしい転調によって第一主題の第一変奏が始まる(T43)。この第一主題の変奏で特色のあることは、チェロのF-B-Bの音型(T58)がティンパニーでも(T60)に現れていることである。まるで、「So ist es そのとおりだ。」と頷いているように、この音形は第三楽章、第一主題の変奏部にたびたび現れる。

また、フラット系からシャープ系の転調でニ長調の下属調、ト長調に転じ、副主題が奏せられる(T65)。

今度は、またシャープ系からフラット系の転調で、変ホ長調(変ロ長調の下属調)で第一主題がクラリネットとホルン、特にホルンでは3度繰り返される。

そして、それに導かれるようにして、変ロ長調で第一主題の第二変奏が始まる(T99).

この第二変奏をみてゆくにあたって、『ミサ・ソレムニス』のベネディクトゥスと比べてみることにする。それは、曲を聴いた時に、両者共、非常に美しく魅惑され、大好きになってしまったことによるが、比較してみると、両者共8分の16拍子、ホルンを除けば、テーマとヴァイオリンの装飾と和音(他の楽器)のみからできている共通点があった。このベネディクトゥスは、サンクトゥスとアニュスデイをつなぐ位置にあり、その役割は「神への強い信頼」を描くことである。3楽章もその役割があるのではないのだろうか。それを確証するかのような「So ist es! 頷く」動機も、主題の終わりに現れる(T115,116、ティンパニー)。ホルンに導かれるようにして、第一楽章にみられたようなファンファーレが奏でられ(T120~)るが、

1楽章と違って、解決部が和声的に空5度で、最後はホルンのF音がffで奏でられ(T122)、B Durで第一主題の第二変奏に戻る。そして、ファンファーレ(T130~132)によって突然変ニ長調に入る。

この調性をマーラーは、彼の交響曲の中で「こよなく響くのだ。しかし死を願っている。」時に用いている。そして「その死を願う」変ニ長調を離れて、「神を信頼する」変ロ長調の第二変奏へと戻る。

そして終わりの部分へと導かれる(T151)。この部分の終着点を知るためにまた、『フィデリオ』の第一幕のフィナーレと比べてみたい。この部分の調性もまた、変ロ長調である。

和声進行をみると

T - T - T - T - T - D-T-D-T-T-T (フィデリオ)

T ― T - T - T - T - D-T-DDTT (第9)

151 157 158

と非常によく似ているのである。

ではフィデリオの第一幕の終わりとは、どんな場面であったろうか。それは、「ピッツァロがロッコに命じたフロレスタンの墓穴作りをレオノーレが手伝いに地下に降りる。」というところで終了する。つまり、レオノーレの気持ちは、「神の摂理」に希望を託しつつも、夫フロレスタンを助ける自分の企みは、失敗して二人とも殺されるかもしれない、という不安にうち震えているのである。

この第二変奏で主要な役割を果たしたホルンという楽器、また、第一、第二楽章でも重要な役割を果たしたホルンという楽器について少し言及したい。ホルンという楽器は、ロマン派においては、非常によく使われるが、ウィーン古典派においては、和音の基盤としてはよく使われたが、3楽章のように旋律楽器として音階上を動くことは珍しかった。

その類推として、『フィデリオ』の中のNo.9の「レオノーレのレチタティーボとアリア」を取り上げたいと思う。性格表示(Adagio)も共通している。絶望のどん底の中での夫を助ける勇気を示すその部分でホルンが使われている。そして、「私は内心の光に従って、夫の為に貴い任務を遂行する」という部分は、ファゴットとホルンのファンファーレが続いている。つまり、ホルンという楽器は「内心の希望の光」という性格をもつ、と考えることはできないだろうか。

第三楽章を眺め終わって、今まで不可解であった疑問が、大分解けてきたように思う。

変ロ長調は「神の存在の認識と信頼」の調性であること、そしてなぜ、この第一主題と第二主題(副主題)がエンハーモニック(#系から♭系或いはその逆)の転調で、変ロ長調とニ長調をゆきかい、その際魅惑的に感じられる転調が使われたか、ということ。

第一楽章で、なぜニ短調と変ロ長調、ニ長調と変ロ長調という二元性を使ったのか。また、なぜ第二楽章がスケルツォの傑作といわれているか。そしてなぜ、第三楽章でホルンと変ロ長調を使ったか。

つまり、第三楽章で、「神の恩寵」を信じることによって、内心が「希望の光」に満たされ、人生を前向きに捉える気持ちになれたのである。

ニ短調とニ長調の相克は、変ロ長調のおかげでニ短調の影が消えた。しかしながら、ニ長調(副主題)の終止形がトニカ1拍で終わっていることとシンコペーションが使われているということから見て、まだ「生きる喜びへの確信」にはほど遠い。つまり、「神の摂理、恩寵」に希望を託しながら、まだ現実の主人公は、救われるか否か、の不安のうちに震えているのである。

Ⅳ. 第Ⅳ楽章

a) 標示 Presto ( 付点二分音符=96)

リーマン音楽事典において、プレストは終わりの盛り上げに使うと『第九』の第四楽章の例と共に示してある。

では、なぜ盛り上げたのか。その解明に伝記の手助けを借りたいと思う。

⑬『1809年、シラーの《テル》とゲーテの《エグモント》を市の劇場で上演することが決まった時、誰がその音楽を作曲するかという問題がもちあがり、ベートーヴェンとギューロヴェツに白羽の矢がたった。ベートーヴェンは《テル》を受け持つことを強く望んだ。次のような並々ならぬ所見をチェルニーに述べた。「シラーの詩は、作曲するのがなかなか難しい。作曲家は自分自身を、詩人よりよほど高揚させなければならない。シラーとなると、それができる人などいるものだろうか。その点、ゲーテはずっとやりやすい」と』。そのまさにその点がベートーヴェンに、ゲーテよりシラーを⑭『選ばせた所以』であるが、またその点が、表示をプレストにした理由だと思う。

b) 主題について

大きなものが二つある。

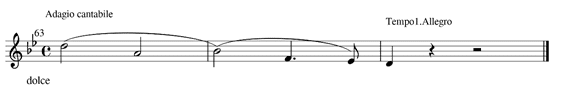

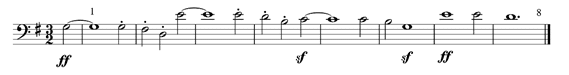

「歓喜に寄す」の主題 Allegro assai. ( 二分音符=80) (T92~115) ニ長調

この主題は、前楽節8小節、後楽節8小節からできている。この主題で、特色のあることは、(T103)のシンコペーションであろう。このシンコペーションによって、神の魔法の力で、私たちが結び合わせられていることが強調されている。また、後楽節が二度繰り返されていることも興味深い。

副主題 Andante maestoso (二分音符=72) (T1~16) ト長調

この主題は、ドイツ語として韻律的にきわめて不自然である。ドイツ語の普通の形は

Seid umschlúngen, Milliónen, diesen Kúß der ganzen Wélt

しかしベートーヴェンはこう変えた。

Séid umschlungen, Míllionen, díesen Kuß dér gánzen Welt

これによって、

互いに抱きあえ、百万の人々よ、全世界のこの接吻よ

となる。

1810年に、インド文学から彼が転写した文章にこんな思想がある。

⑮『神は物質性がない。見えないのであるから、形はないが、しかし神のなせる技を見れば、神が永遠にして全知全能であり、あまねく存在するものであると結論できよう - すべての欲念から自由であるものは強者である。それは神のみ。神より大いなるものはない。最高神たるブラーマ、その精神は、自身の中に包まれている。強者たる神は、宇宙の全域に具現する。-神の全知は、その特質と内包的属性のうち、全知は最大の属性である。それにおいて、他に三重の存在はない。それはすべてのものから独立している。おお神よ、汝は全時間、全空間を貫く、真実にして永遠に不変な聖の光明である。汝の聡明さは幾百万の法則を内に抱きつつ、しかも常に自由に、自らの栄光のために活動する。我らが畏敬する全てのものに先立ち、汝は存在した。称賛と憧憬が、汝の為にあらんことを。祝福されたるは、ただ汝(バーガヴァン)のみ。あらゆる法則の神髄、あらゆる象徴たる汝は、宇宙にあまねく顕現し、万物を支える。

太陽、晴天。ブラーマ(これらの言葉は抹殺されている。)』。

インドの思想であるが、インドの神、ブラーマと考えるべきではない。それは、ベートーヴェンが、ブラーマを削除したことでも明らかなように、ベートーヴェン自身が信仰する「神」なのである。

このことから推察されることは、「神が全知全能であり、宇宙にあまねく顕現し、万物を支えているから、そのことを認識することによって人々は他者を包むことができるのだ。」ということだと私は考える。 《第九の歌詞》について

この楽章を見ていく上で欠くべからざるものは、歌詞の正しい解釈であろう。私は、優れたドイツ文学者のような素晴らしい文学表現で飾りたかった。けれども、残念ながら手元にないので、セイヤーの伝記の翻訳に使われた文中表現、ベートーヴェンの思想と辞書の助けを借りて訳した。幼稚な表現だけれど、お許しいただきたい。

第9の歌詞

喜びよ、美しき神々の閃光、自然の女神(エリウス)よ。

私たちは灼熱のように酔いつつ、汝の神聖な国へ入ってゆくのだ。

汝の優しい魔法は慣習が厳しく分かつすべての人々を結びつけ、

すべての人間は、汝の優しい翼の元で兄弟になる。

真の友になりたいと思っていた人に真の友として受け入れられるという難事に成功した者、典雅な女性を自分のものにした者も、共に歓声をあげよ。

そうだ、それが俗世間の一つの魂であっても。

そして、これらのことが全くできなかった者は、その輪から立ち去れ。

喜びは、すべての者が自然の懐で享受できるものである。

あらゆる善なるもの、悪なるものも、バラの花のような運命を辿る。

自然は私たちと、私たちの恋人である葡萄酒に口づけを与えるが、

私たちは死して後に、その事実を知る。

虫けらにも神の恩寵は与えられている。

知の天使が神の前に立っている。

喜びよ、神の壮麗なる計画を内に抱きつつ、神の聖なる光明が自由に活動するように、兄弟たちよ、戦いにゆく英雄のように、汝の道を朗らかに進め。

星の彼方に聖なる父が居たもうに違いない。

平伏しているか、人々よ、お前たちは創造主、宇宙を漠然と感じているか。

星の彼方を探せ、星空の彼方に神が居たもうに違いない。

抱きあえ、人々よ、宇宙にあまねく顕在している、この神の口づけよ。

喜びよ、美しき神々の閃光、自然の女神よ。

私たちは灼熱のように酔いつつ、汝の神聖な国へと入ってゆくのだ。

c) 流れに沿った解明

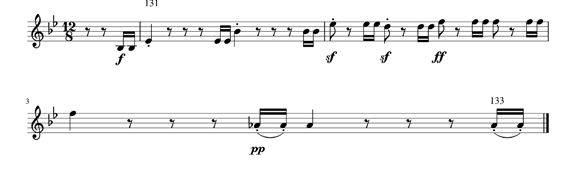

ニ短調のトニカffで、各声部が飛び回る(T1~8)。否、この響きではない(バスのレチタティーヴォT10)。ニ長調のドミナンテブロックに入る(T80)。次の解釈について、ノッテンボーム著『ベートヴェニアーナ 2』と比較できないが、タイタースのベートーヴェン『第九』のスケッチの判読を参考にする。

⑯『第一楽章の挿入部(T30~37)、

「否、この言葉は我らの絶望をあまりにも思い出させるものならん。」。

第二楽章、第一主題(T48~55)、

「否、もっと違うものだ。」。これは、第二楽章と第三楽章の間の解釈ではなく、音型上似ているものをあてはめたが、タイタースの判読では、この場所を「これにもあらず、そは戯れにすぎず、なお美しい良いものを。」である。

アダージオ・カンタービレで、変ロ長調で、第三楽章の第一主題(T63 ~64)、

「これにもあらず、やさしすぎるなり。活気ある何かを探しもとめん」。

第四楽章の「歓喜に寄す」の主題、

「さてもこれなり。今ぞ見つけぬ。喜びよ、この方が可」。

主要主題が、ピアノでチェロとコントラバスにより、ニ長調で奏でられる。

この主要主題について、少し解説したい。

⑰『かつては有名だったクリスチアン・シュトウルムの著《神が作りしものの観察(Beobachtungen über die Werke Gottes)》を彼は愛読した。この本(古い譜版)の自然哲学が、現在の進んだ知識に照らして、どんなに不合理なものであっても、当時は通俗な科学的真理に関する第一級の手引書であり、自然美の趣味を目覚めさせ、美を理解することに適している点では、これに優るものがなかった。巨匠が生涯を通じてこの書を学び、賛嘆していたことを、シンドラーは記録している。それは、宇宙の創造主と守護者への畏敬を秘めた書であり、しかも杓子定規な宗教体系や教会教理を軽視する念を、自由に開陳する所であった。「自然の女神の愛に属し、女神が目に見えて現れた形を心の友とする人に対して、女神はいろいろな言葉を語りかける。」とブライアントは述べている。自然の言葉は、ベートーヴェンにより、きわめてよく理解された。そして悲しみと苦悩の中で、自分の芸術も、かのプルタルコスもオデユッセウスも、あまりに力弱いものとなった時、彼は慰めを求めて大自然に出かけ、そこで慰めが得られないことは、ほとんどなかったのである。』

第一変奏が始まる(T112~139)

ここに、ファゴットの特色のある動きがあるが、

リヒャルト・シュトラウス―ベルリオーズの管弦楽法の中で、大変興味深い推察がある。『ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの総譜における特色は、1オクターブ以上2オクターブ以下の範囲内で、ディスカントゥス声部を奏するファゴットがある。例えば、「フィガロの結婚」でみられるが、よく年寄った男が若い時代から、かれにとってすばらしいメロディーを共に歌っているようにきこえるものだ。』

第二変奏(T140~163)

このディスカントゥス声部は、低弦のパートに移り、ファゴットは主声部に移る。このことから、この若い時代から好きだったメロディーが「喜び」の主題とアンサンブル可能な現実のものになった、とみることはできないだろうか。

第三変奏(T164~188)

メロディーはここからポリフォニー(多声音楽)からホモフォニー(単声音楽)に移る。その和声をここで表示してみると

T 164 170 171

D Dur T | D | T | D | T |D| T|D T|

T 172 174 176 179

D Dur D T | D T | D | D | T | D | T | D T|

hmoll DD | T

A Dur | DT|

すると、不思議なことに、後楽節の最初の4小節がニ長調の非和声音、つまり、ロ短調の響きを挿入している。この部分は、【慣習が厳しくdie Mode streng 】という部分である。ロ短調という調性は、⑱エーゴン・フォスが指摘しているように『Op106のハンマークラヴィア』作曲以来、《暗い調性》とベートーヴェンが考えていた調性である。この作品の作曲当時のベートーヴェンが、甥のカールの後見問題で平民であることが暴露し、貴族裁判所ではなく、平民裁判所で審判を受けていたことを考え合わせると、なぜ【分かつ】という部分が暗い調性で描かれ、小節をまたがずに即座にシンコペーションで「優しい自然の女神が私たちすべての人間を兄弟にして下さるのだ」とニ長調に戻した意味も理解できよう。

つまり、「俗世間の魂」も、「虫けら」も、或る意味で、ベートーヴェン自身を象徴している、重要な言葉である。

その後、ニ長調のドミナンテに入る。

合唱の部分

ニ短調で、最初と同じ動機が始まる。最初の部分と比較した時、ファゴット、コントラファゴット、弦楽器が加わったことにより、より以上に混乱している。

まるで、人類全体が苦悩の中にいるように。

ドミナンテの和声上で、バリトンのレチタティーヴォが始まる。

【友よ、この響きではない】 ―ニ短調

【もっと心地よい響きに ―ニ長調

【そして喜びを増やそうではないか】-ドミナンテに達した(T29)後、バリトンが、「歓喜の主題」を歌う。タイタースの⑲『私が、まず歌ってみますから、それに合わせて歌いなさい。』の部分(言葉つき、第四変奏)(T5~28)である。

(アルト、テナー、バリトンの三声部によるソリストによる「真の友になりたいと思っていた人に友として受け入れられるという難事に成功した者」の第五変奏(T33~59)が始まる。その後、ソプラノが入る(T37)。そして、合唱部が入る、ソリと合唱の部分を比較すると、この独唱者たちは貴族を表し、合唱団は民衆を表しているのではないか、という思いにかられる。それは、ホルンとティンパニーのせいである。【俗世間の塊も】という部分で、独唱部のホルンはA-D-A-D(T41~42)を繰り返すのであるが、合唱部ではオーケストラがTuttiとなり、Aのオルゲルプンクトをフォルテで、ティンパニーが奏し、【それができなかった者は立ち去れ】という部分で、Tトニカで解決する。また、合唱部分では、「典雅な女性を手に入れた者」という部分が省かれているのである。

第六変奏 (T60 ~84)

ホルン、ティンパニーを手掛かりにして、第六変奏をみてゆくと、「喜びは…バラの花のような運命を辿る」までの部分は、ホルンのD音のオルゲルプンクトにより、希望的に確証されているが、その後、【自然は…知の天使が神の前に立っている】は、独唱の部分はティンパニーのA音(ドミナンテ)のまま、合唱の方は知の神Dで、初めてドミナンテブロックを閉じ、ニ長調に解決する。

その知の天使について、少しふれておく。

⑳『私が読んで、博学さが手にあまるような論文などめったにありません。私は子供の時から、学殖を鼻にかけるということはせず、それぞれの年齢で、いっそうよいもの、賢明なものとは何かとつかもうと努力してきました。少なくともその程度の達識を身につけることを、自分の義務と心得ない芸術家は、恥を知るべきです。』

1817年7月17日に少女エミーリエに充てた手紙

㉑『次のことをお守りなさい。芸術をただ練習するだけではなく、その中の法則にまで入っていくこと。芸術はそれだけの価値があるのです。芸術と科学だけが、人間を神様のところまで引き上げてくれるからです。エミーリエさん、いつでも何か望みがあったら、信頼して私に手紙をお書きなさい。本物の芸術家は自慢しないものです。芸術には限りがないことが、残念ながらわかっているのです。』

㉒『私には一人の友もない。一人で生きていかなければならない。しかし、他の芸術家たちより私が近く神にいますことは、よくわかっている。おそれることなく、私は神と交信する。今までいつも神を見たり、神を知ってきたし、自分と音楽については、なんの恐れることもない。―私の音楽が悲運な目にあうことはない。私の音楽を理解する人は、ほかの人たちがかかえているような惨めさのすべてから解放されるに違いない。』

つまり、「よいもの、優れたものを探す努力をし、その知識を得ようと努力した芸術家、そして法則を理解して、いっそうよいもの、賢明なものはなにか、と自分を引き上げようとした者こそが、たとえ貴族の称号をもたなくても、神の傍にいて、惨めさのすべてから解放され、同時に生きる喜びを知る。」ということなのではないのだろうか。

その部分がドミナンテで繰り返され、シャープからフラットへの転調で変ロ長調になり、第七変奏が始まる。

第七変奏(T1~194)変ロ長調 Allegro assai vivace (付点四分音符=84)

Alla Marcia. 8分の6拍子

標示は第二楽章と同じヴィヴァーチェであるが、調性は変ロ長調、つまり「神を信頼」した上の行進である。

この第四楽章で注目される点は、シンコペーションの存在である(器楽部)。テノール、そしてそれに呼応する男性声部は、普通の韻律だから、声楽と器楽の間にずれを生じている。コントラバスのH音(T103)から、第七変奏の動機がフーガ風に自由奔放に活動し(T101~186)、

あたかもソナタ形式の展開部のような印象を受ける。そしてオルゲルプンクトFis、ドミナンテブロック(T187~195)のあと、ハンマークラヴィア以来、ベートーヴェンが最も暗い調性と考えていたロ短調に解決しそうになるのであるがそうならず、ホルンのFis音のオルゲルプンクトに促されるように、ロ長調を経て、「生きる喜び」の調性、ニ長調に解決するのである。

第八変奏(T213~267)

この第八変奏はffで奏され、元気がよいが、この楽章はこの部分では解決されていない。解決できないのである。

また、器楽の和声を「ティンパニーを元に」(T164~182)第三変奏と比べてみると、興味深いことがわかる。

(器楽部)

T164~167 4/4 | T | D | T | D |

(合唱付き)

T213~220 6/8 | T T | T T | D D | D D | T D | D D | D D | D D |

Freude schöner Götterfunken Tochter aus E- ly-si- um

T168~171 | T | D | T | D T |

T221~228 | T T | T T | T T | T T | D D | D D | D D | T T |

Wir be-tre -ten feuertrunken himmlische dein Heiligtum

T172~175 | D T | D T | D h-moll… D |

T229~236 | D D | D D | D D | D D | D D | D D | | D |

T245~252 Deine Zauber binden wieder was die Mode streng ge-teilt

T176~179 | T | D | T | D T |

T236~244 | T T | T T | T T | T T | D D | D D | D D | T T|

T252~260 Alle Menschen werden Brüder wo dein sanfter Flügel weilt.

この楽譜は、die Mode streng geteilt(慣習が厳しく分かつ)の部分がD durのドミナンテから、hmollに入り、D durに戻っているかを表したものである。器楽部と比べて合唱付きのどこが違っているか。歌詞を見れば明らかなように、神の部分(Tochter aus Elysium自然の女神エリウスよ、himmlische dein Heiligtum汝の神聖な国、Deine Zauber binden wieder was die Mode streng geteilt.汝のやさしい魔法は慣習が厳しく分かつすべての人々を再び兄弟にする。wo dein sanfer Flügel weilt汝の優しい翼がとどまる)にドミナンテ(未解決)の和音が使われており、対照的にこの世における行為(Wir betreten feuertrunken私たちが灼熱のように踏み入れる、Alle Menschen werden Brüderすべての人々は兄弟となる)が、トニカ(解決)の和音が使われているのである。つまり、この部分では、神への信頼感が不在なのである。また、この繰り返しの部分は、TSDTの完全カデンツ形で終了せず(T260)、すぐに副主題が現われる。

副主題 Andante maestoso (二分音符=72) (T1~16)

ヘ長調で、【兄弟たちよ、星空の彼方に神がいたもう。】を経過して、ト短調(変ロ長調の平行調、ニ長調の下属調ト長調の同名調)の響きで、【平伏しているか?】が始まり、変ロ長調の下属調、変ホ長調(フラット3つの三位一体の調性)の響きで【星空の彼方に神がいたもうに違いない】、そして、ニ長調のドミナンテ+B音で【星空の彼方に神がいたもうに違いない】が繰り返される。この部分を単なるフーガに続くドミナンテに続くものと考えるわけにはいかない。それは、B音があるからである。もし、H音なら、これは属9の和音、つまりドミナンテであるけれど、Bであるから、この部分は属和音+減7の和音とみなすべきで、『神の存在の確信』というよりむしろ、『神の存在を確信しながらも、漠然と残る不安』と取るべきだと思う。

フーガ (第九変奏) ニ長調 (T1~75)

標示 Allegro energico, sempre ben marcato (二分音符 =84)

アレグロ、エネルギーをもって、常にマルカートで【抱き合え】の句と【喜び】の句、つまり、「歓喜の主題Freude schöner Götterfunken,神々の美しい閃光の喜び」と「副主題 Seid umschlungen Millionen, 抱き合え、人々よ。」で、フーガが始まる。

ティンパニーによるD音(T75)のあと、【平伏しているか?】が始まるが、【星空の彼方に】ですぐに、ニ長調の属調イ長調で、【兄弟たちよ】の呼びかけが始まる。【愛する父がいたもう】はト長調の響きで、4度上のハ長調に解決するかのようなのに、ニ長調に解決する。つまり、ト長調の役割は、ニ長調の下属調、変格終止と解釈できる。そして、まさにこの事実が、【神の存在を確証】しているのではなく、【神の存在への信頼】を表している。

第十変奏 Allegro ma non tanto (二分音符= 120)

楽しく奏でられる(T15)。「自然の女神」の部分は長く引き伸ばされて、(T15~43)【人々は一つの輪になる】まで長い時間があるが、ホルンの持続音AとT39からのティンパニーのオルガン音によって、【すべての人々】の個所でD音に解決する。つまりベートーヴェンが確証しているものは、「神の存在」ではなくて、「自然の女神の存在」なのである。そして独唱パートがアダージオ(神への信頼)でその部分をつなげる(T70)。特に「やさしい」という部分が強調されている。

第十一変奏 Pretissimo (二分音符=132) ニ長調

【人々よ、抱き合え】という部分が始まるが、もはやシンコペーションではなく、韻律通りである。

(T10) 【宇宙】が3小節間伸ばされているが、その【宇宙】について考えているときに、【神の存在】が漠然と予感される(T26)。

そのあと、特に【全宇宙】のうちの【全】が強調された口づけが何度も繰り返され、【美しい神々の閃光】がニ長調の基盤の上で繰り返され(T54~62)、ドミナンテffで「自然の女神」が長く伸ばされ、二度オルゲルプンクトD(ティンパニー)も加わったニ長調の上で、【神々の美しい閃光】、「歓喜に寄す」の主題が、ファンファーレ風になんどもなんども繰り返され、ニ長調で終わる。しかし、厳密な意味では和音ではなく、単独のD音である。

この楽章を眺め終わって、ニ長調というものが、何を示すかおわかりだと思う。いうまでもなく、ゲーテ文学がもっている基調【生きる喜び】である。

そして、ティンパニーは、その人の今ある心の状態を示している。

ニ短調からニ長調への【長い旅】は終わった。「難聴」を含めて様々な苦難に見舞われた(ニ短調)孤高の天才音楽家ベートーヴェンは、自然を探索することで心が癒し、星空を観察することによって「神の存在」を漠然と感じた。つまり「自然の女神」や「星空」を通じて全知全能の「神を信頼する」気持ち(変ロ長調)が芽生え、その女神の優しい翼の元で、人々と連帯して【生きる喜び】(ニ長調)を知ったのである。そしてベートーヴェンはその連帯して共に生きる喜びの確信を、この「第9交響曲を通じて」我々に納得させようとした。

しかしながら、ベートーヴェンは【神の存在】を確証してはいない。【仮想現実】を作り出して、あたかもあるように、表現しているわけでもない。現実の「自然」を通して、あるいは「星空」をみつめながら、神の存在を漠然と感じているのである。

【注釈】

③.セイヤー、「ベートーヴェンの生涯」大築邦雄訳、音楽之友社 p784

④. ibid. 3. p919

⑤. Egon Voss 『Über Tonarten und Tonarten Charakteristik im Fidelio』

《Bayerische Staatsoper》

⑥.辻荘一『第9交響曲』、『名曲解説辞典』、音楽之友社 p255

⑦.標準音楽辞典 音楽之友社

⑧.リーマン音楽辞典

⑨. ibid.3 p783

⑩. ibid. 5.p22

⑪. リーマン音楽事典

⑫. ibid. 3. p1021

⑬. ibid. 3. p537

⑭. ibid. 3. p1091

⑮. ibid. 3. p548

⑯. ibid. 3. p1025

⑰. ibid. 3. p270

⑱. ibid. 3. p20

⑲. ibid. 3. p1025

⑳. ibid. 3. p547

㉑. ibid. 3. p611

㉒. ibid. 3. p563

(第4章)

第九交響曲の総括と所感

第三章を一通り読まれて、なぜ私が冒頭で、この曲が『変ロ長調の仲介としたニ短調からニ長調への軌跡である』と宣言したか、おわかりになったと思う。

つまり、運命に翻弄され「苦しみ、悩む孤高な人」【ニ短調】が、「神々の存在」を漠然と感じ【変ロ長調】、「神々を信頼」することにより、「神々を信頼する人々」と連帯して「生きる喜び」【ニ長調】へと導かれたのである。この精神はゲーテの「ファウスト」の精神と同じものである。また、調性感も、㉓『いかにマーラーの第一交響曲と似ているか』、そして、特筆すべきこととしてあげたいことは、ニ短調とニ長調の主音Dは、実はヨーロッパ音楽発生以来、調性が確立するまでの、中心音であるということである。

この作業の中で、ベートーヴェンの音楽解明の手がかりを多くつかんだので、挙げておく。

楽器面

ファゴット: ディスカント部を奏している時は、老人の魂の基調を表す

ホルン: 内心の希望

ティンパニー: 現実の心の状態

音楽用語面

アレグロ: 楽しく、愉快に

マエストーソ: 高尚さ、魂の高揚

ヴィヴァーチェ: 生き生きと行動する

アダージオ: 神の賛美に裏打ちされた現実の不幸の甘受

アンダンテ: 中庸でゆったりとした,おちついた歩み

プレスト: 魂の高揚

和声

減七の和音: 思いがけない悲劇的運命の一撃

ベートーヴェンの『第九交響曲』がなぜ優れているか、それは、様々な音楽語法を巧みに駆使しながら、高い「世界知」を感覚的な感受性へと転換し、【すべての人々が連帯して生きることの喜び】の確信をこの交響曲を通じて我々聴衆に納得させることに成功しているからである。

よく引き合いに出される、ハイリゲンシュタットの遺書にベートーヴェンは、こう記している。

㉔『「私は耳が聴こえないから、もっと大声で話してくれ、怒鳴ってくれ。」とは、とても言えたものではない。他人よりいっそう完全であるべき一つの感覚器官、以前には何の欠陥もなく、選ばれた音楽家たちの中でも、類まれな完璧さを味わってきたこの聴覚の弱まりをどうして他言などできようか。…遠くから笛が聴こえるのをある人が聴いて、私に聞こえない時には、どんなに屈辱を感じることか。そういう出来事があると、すっかり絶望し、あわや自殺をしようともした--- ただ自分の芸術だけが、それを引き戻したのである。ああ、自分の中にもっているすべてを生み出すまでは、この世を棄てることなどできぬと考えたのだ。--- 神よ、わが胸中をみそなわし、わが心に、人類愛と善行の志が宿るを知りたまわんことを---。』

これが、ベートーヴェンの音楽作品の後半生の基調である。巨匠の『第九』創作当時の心境を思う。甥のカールの後見問題で、貴族裁判所から平民裁判所に移された時、わざわざvan(vonはドイツ語で貴族の印)を入れて楽譜を出版するという、貴族であるという称号にこだわったドイツ人、ベートーヴェンの心境は屈辱感で燃え立つようだったろう。㉕『大公を神』のように慕い、㉖『唯一の友、愛した女性は貴族』であり、その貴族の女性は、妻として自分のものとすることはできなかった。そして、自分は日ごろ軽蔑していた大衆の一人だったのである。その認識が、『虫けらにも』にもあったのだし、『私は一生懸命に良きもの、優れたものに向かって努力しているから、生きる喜びを知っているのだ。身分や人種や性別に関係なく、そう生きようとするすべての人々と協力し、連帯して生きようとするから、私たちは生きる喜びを知っているのだ。』という私たち地球上に住むすべての者への啓示を生み出しているのである。そのベートーヴェンの生きる姿勢は、いかに私たちに希望を与えるか、そして強く生きてゆく心の支えになるか。 私たちは感覚を通してそれを知っている。また、ロマン・ロランの文章によっても知っている。

しかしながら、楽譜を通して知っているだろうか。

「ベートーヴェンの音楽は崇高であるからすばらしい。」という人もいる。ベートーヴェンの実生活での奇行をいろいろあげつらって、ロマン・ロランの文章をけなし、さも自分は多くの秘密を知っているのだ、と誇示する人もいる。

しかし、そこから何が生まれてくるのかは、私には疑問である。

私は、そこに「音楽学」の存在意義があると思う。人々に楽譜を通じて正しい音楽への理解へと導いてゆく使命。それが、ヨーロッパという全く違う文明、日本に住むクラシック音楽を専門に研鑽する者の務めなのではないのだろうか。

【注釈】

㉓. 拙文 p112 (卒業論文)

㉔. Ibid.1. p340

㉕. Ibid.1. p821

㉖. Ibid.1. p887

あとがき

この論文を構想してから随分経つ。ドイツ留学から帰国後、日本の大学院で音楽学の研究を続けるつもりで、ミュンヘン大学で勉強した知見を含めてミュンヘン生活の総決算として初稿をまとめた。ミュンヘンで「本物の」オペラを知り、ベートーヴェンの「フィデリオ」と「ワーグナー」の一連のオペラに特に感銘を受けたので、その知識も盛り込んだ。けれど、実家の事情で大学院への進学は断念せざるを得なくなり、ドイツ語を生かすOLとなった。その後、やさしい伴侶にも恵まれ、音楽は聴くこと専門の、幸せな生活を送っていた。

そんな折、突然阪神大震災が起こり、実家が全壊し、それと同時に母の闘病生活が始まった。ともすれば陰鬱な気持ちに陥りやすい時、ゲーテやアイヒェンドルフ、リュッケルトをはじめとするドイツの詩人の詞にシューベルトやシューマン、ブラームスが作曲したドイツ歌曲が、私の心を支え、癒してくれた。ドイツ歌曲のピアノ伴奏を弾いていると心が癒えたので、ドイツ歌曲の伴奏が弾きたい、とピアノを再開した。母の死後、ウィーンでベートーヴェンをめぐる旅をして、前向きに生きてゆく気持ちにもなれた。

夏目漱石の草枕の冒頭は、「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。住みにくさが高じると、安いところへ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟ったとき、詩が生れて、絵ができる。人の世を作ったのは神でもなければ鬼でもない。やはり向う三件両隣にちらちらするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれば人でなしの国に行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。越すことができない世が住みにくければ、住みにくいところをどれほどか、くつろげて、束の間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。ここに画家という使命が降る。あらゆる芸術の士は人の世を長閑にし、人の心を豊かにするが故に尊い。」と述べているが、私にとって音楽、歌曲・合唱曲は、まさにその芸術である。

ベートーヴェンは、「音楽を最大の神の啓示」だと考えた。それは、音楽は、対立を経て、カデンツを繰り返して、究極的に「調和」に到達し、美しく「調和」して終わるからである。ベートーヴェンの第9の「合唱」も、お互いに音の響きを聴き合い、美しい調和を考えて歌わなければ、美しい演奏にならない。

今、国際社会はコロナ禍にあり、「自国第一主義」を唱え、分断と対立を煽る政治家が台頭し、「国際協調精神」はどこ吹く風である。

なにげなく論文の初稿を弟に渡したら、「SNSで公開したら」と勧められた。昔と違って、現代は、そういうことが自宅でもできる時代なのだ、と思った。ベートーヴェン生誕250年になる今年、この投稿が、皆様のベートーヴェンが『第九交響曲』の創作時に表現したかった「世界知」の理解の助けになれば、と思い、公開させていただくことにした。