葦会#03 小川公代「ケアの倫理とエンパワーメント」を読む

F:選書担当、Y:レポート担当、参加者:N、K

#03は小川公代著「ケアの倫理とエンパワーメント(講談社)」を対象に葦会を開催。小川氏は論考において、文学作品内の登場人物たちが抱える悩みや葛藤を借りて<ケア>の概念にアプローチする。当日の葦会では、著作内で扱われる豊富な文学作品とそれを解釈するケアの哲学との交錯に、葦会メンバーは都度翻弄される。とは言いつつ、四者四様の立場や背景を以って、論考に対しての考えを擦り合わせと議論の場をつくることができたと思う。

本編に行く前に…数字に明らかだが、もちろん#02は開催済みである。

(葦会#02:ティム・インゴルド著「ラインズ」)

次回の開催予定も決まっているので、とりあえず葦会#02のレポートを待たず、葦会#03レポートを公開することにしています。(K氏からのレポートが届くことを祈る)

さて、本題へ。

今回のテーマ選びはFが担当。

(担当が本の振返りと導入をつくるのがなんとなくのルールである)

まずFは、本書における「ケア」「倫理」「エンパワメント」の考え方を共有し、ある一文が重要であることを指摘した。

ケアとは、自分・相手・他人のためにすることすべて。そのほか人間として生きることも含まれる。

倫理とは、「倫」は人の仲間の意、「理」がことわり。したがって、倫理というのは仲間とのあいだでの決まり事、あるいは守るべき秩序である。

エンパワメントとは、“本来ある力を取り戻す実践”。暴力や社会などからの抑圧によってパワーを失った状態になったとしても、自己の尊重や他者との共同によって本来持つ力を発揮し、本来持っている力取り戻していくための「人と人との関わり(関係性)」である。

学作品の中に描かれる「ケア」こそが、他者を阻害し、犠牲にしてまでも” 自立した個” の重要性を掲げる近現代社会が軽視してきた価値ではないかという問いを提示した

定義や引用文を踏まえて、Fによる議論のポイントは以下。

F)この本を読み込むためには、引用した一文への理解が重要。文学作品は、実際にあったことではなくて、作り話ではあるけれどもみんなが共感できる、ありえる、みたいな生活感が描かれている。よい作品や有名な作品の中の主人公は、逆境の中にいたり、社会的弱者だったり、何らかしらの支配下にある。そういう立場は相手がいるから成立する。関係性だと思うんです。

F)ただ一方で、本のなかで取り扱っている内容は結局誰が悪くて、誰が良いのか?みたいに、善悪がわからなくなるというのが正直な印象です。例えば、ケアの話するとどうしてもフェミニズムなどの性差にまつわる問題が現代社会では関わってくる。最近のフェミニズムって、“男女平等”だとか“女性の権利を大切にしましょう”とか、頭ではその正しさは認識できるけど理解するの難しい。

諸問題に対する正しさと個々の考え方が必ずしも重ならないという問題意識がFが本書を通して感じたことである。

後述にそれぞれの解釈も記述するが、参加しているほか3名も小川氏の論考に触れたのち、自分の実践や生き方、背景と論考で突きつけられたテーマを自身にどのように引き寄せるかが専らの議論の対象となっている。

続いて、Kからは以下の内容が議論のポイントして挙げられた。

多孔的な自己、他者に開かれた自己像とはなにか

ケアを仕事にする

まずは、1.の整理から。

本書では、「緩衝材に覆われた自己」と「多孔的な自己」という自己像の考え方が取り上げられている。(以下参照)

近代社会におけるリベラルな思想のもどで長いこと評価されてきたのは「緩衝材に覆われた自己」で、啓蒙期以降の多孔質でない「自立した個」の比喩として用いられている。他方、「多孔的な自己」は、より緩やかな輪郭をもつ、近代では希薄になりつつある存在で、他者の内面に入り込むほどの想像力を有する自己像である。

K)編集者(白石正明氏)のコメントを借りると「孔がたくさん空いていて、いろんなものに侵入されてしまうという意味」とされているが、未だしっくりきていない。

編集者の視点ももちろん考えられるが、ほかの重要な視点としては「他者の内面に入りこむほどの想像力を有する自己像」という視点ではないだろうかというのが議論の見解として挙げられた。

つまり、多孔的であるということは「自己という器に余剰があり、その器に他者を投影し想像できる、その余裕がある」と解釈するほうが<ケア>の概念に広がりをつくれそうだ。

Kによる2.ケアを仕事にするはKの母親(職業:看護師)とホームレスケアを仕事にするOさんの話だ。今回の葦会に向けて、K母、Oさんにケアを仕事にすることについて尋ねたらしい。

K)ケアを仕事にするモチベーションはなにか?

K母)老人にはいつかなる。だからこそ老人の看護は面白い。

O)ホームレスに自分自身いつかなるかもしれない。

全く面識のない2人から共通した回答がえられたことは偶然だったが、

K)ケアできるとは、自分が同じような状況に成り得るという意識が根源にあるのではないか。

そう話をまとめるKにも共感できる。ケアを生業としている人は、無意識的に多孔質な自己を維持していることが職能のひとつなのかもしれない。

そして、N。

論考内の引用とそれに伴う気づきが共有された。(手法が定型化されつつある)

具体的なテキストの引用を用いて、Nから提示されたポイントは大きく2つ。

ケアの実践は余裕のもとに可否が決まるのか

論考を読んだうえで自身の日常生活の言動の変化の可能性はあるのか

1.についてNはこう述べる。

N)ケアの考え方を辿ると欧米諸国からスタートとされている。ともすれば、余裕がないとケアできなかったんじゃないかと思うし、本書でも表現されている。でも、 逆にも考えれるかな。ケアの概念がある種受け入れ始めているのはそれだけ社会が成長したとも考えれる。

一方で、余裕があるから責任(役目とも言えるかも)を果たせるかは、また別の問題として浮き上がってくる。

2.に挙げられる本論考を読んだうえでの日々の実践も同様である。

仮に私達に他者を思いやる余裕があったとして、<ケア>を実践することができるだろうか。論考を通すと、ついつい「できる」か「できない」かなどの二元論で整理したくなる。

しかし、ここで重要なのは「どこまでできて」「ここまでが終わり」ということではない。何かしらの問題に対峙したときに、私たちはどうしようもなく選択を迫られるし、選んできた結果で自己が形成されている。

本論考を通してできることは、できる/できないの基準を獲得することではなく、できる/できないを選んだ自己を省み、その都度<ケア>とはなにか?を考えた実践である。

Nが本書で共感した「小説っていうのがそもそもケースを見せるものとして有能で、問題の構図が整理しやすく、極端な例を示しやすい」ことが、読者の経験に対する内省を豊かにするきっかけとなっている。

さいごに、Y:レポート筆者。

本書へに関する定義や要約はほか3名に譲り、論点として提示したのは以下である。

行為主体性と責任/時間

かっこいいとかわいい

両性具有としての〇〇

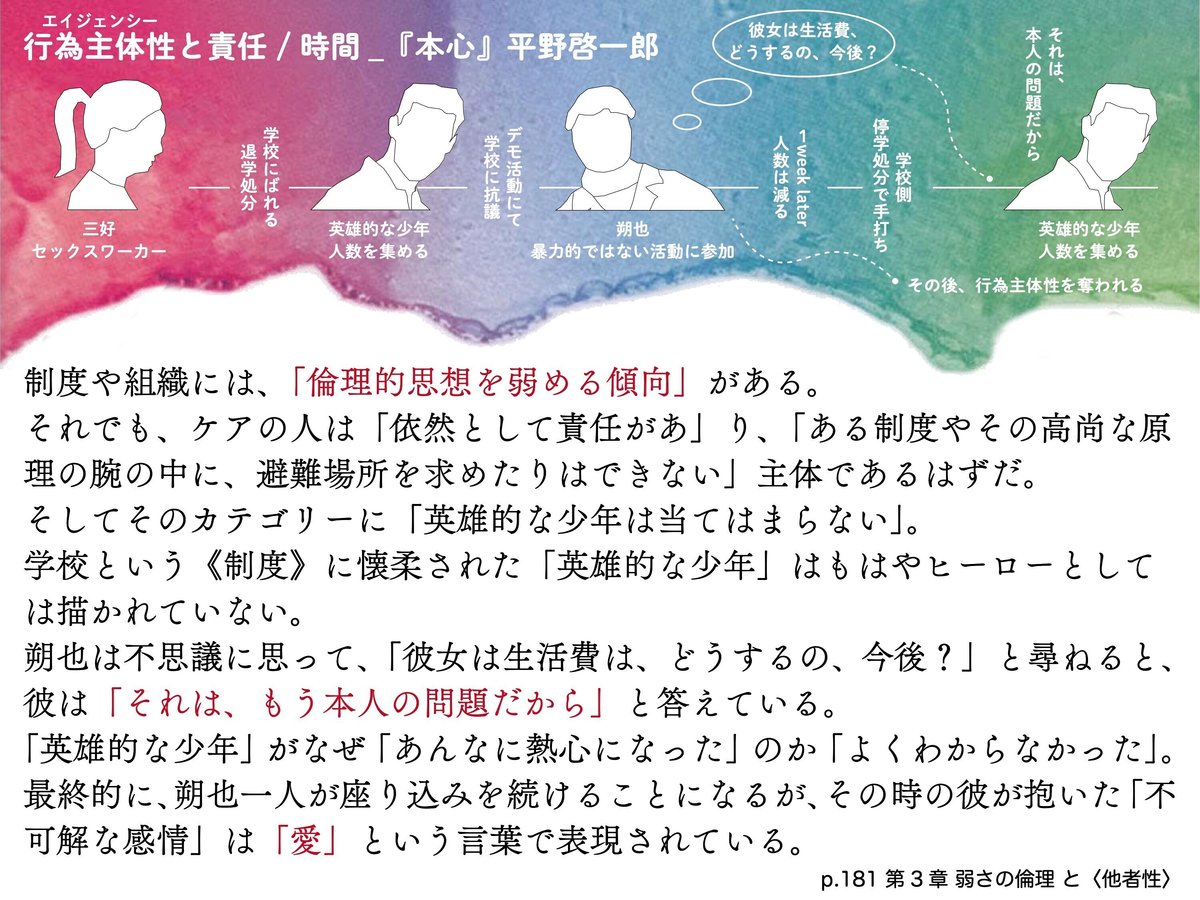

本書第3章では平野啓一郎著書「本心」が取り上げられている。

「本心」における、セックスワーカーで生計を立てる女子高校生と高校の問題に対して異を唱える男子高校生2名の描写に、小川氏は着目する。

Yによる1.行為主体性と責任/時間はこの描写を対象としている。

※背景画像出典:本書表紙

Yの問題意識は以下である。

Y)問題が浮き上がったタイミングで、周囲はとても盛り上がる。でも、みんな時間が経つとその熱が冷めて辞めていく。「あとは任せたから」とか「本人の問題でしょ」みたいな話で終わる。対象としている描写では、停学処分という結果を勝ち取り、運動としては満足したことになっている。しかし、女子高校生の時間は今後も続き、生活費は稼げないっていう問題が別に浮かび上がった。この描写をどう捉えるべきなのか。

それに対すして、K、N、Fをこう答える。

K)生活費の問題はもうまさに本人の問題だと思う。一度気にかけたら、少年が結婚しなきゃ終わりがこないのか、と聞かれたらそうではない。できる範囲の中で、例えば10のうち1でも0.5でもいいかもしれない。それを常に10で捉えちゃうから難しい話になってしまう。僕は、1の関係性でもいいから続けることが重要だっていう気がしますね。

N)本当に誰もいない状況に比べるとまだ救いはある。解決はしない状態にはあるかもしれない、けれど誰かが気にかけていて、少しでも行動が変化する、知らないよりは全く違う。

F)1でも0.5でもいいからという話を共感できる。例えば実はお金に困ってセックスワーカーしていたのかもしれないし、本当はその仕事が好んでやっていた、とか色々な想像が可能。ケアって寄り添い続けることだと本書では書かれているけれど、平野氏はそこでケアをやってるかどうかっていうことに回収せずに、最後は愛で回収してるんだよね。少年がケアしていたのではなく、実は自己投影に変わってたみたいな、もしかしたら終わりかもしれないっていう感じ。

冒頭で書いたが、本書に対する応答は四者四様である。

ただ「知る/知らない」「考える/考えない」では大きく違うというのが共通した理解である。本書を知り、どんな力を取り戻すのか。

あとは、建築とかデザインの話でひとしきり盛り上がる。

小川氏と平野氏の関係に興味を持ったYは2人の対談から2.かっこいいとかわいいをから青木淳氏の建築に少しだけ話を展開して論点を提示。

簡単にまとめると「かわいい」がモチーフのひとつにある青木氏の建築は何を去勢しているのかという論点。

また、本書内で出てくる両性具有(2つを備えている)について佐藤研吾氏のデザインを援用して話題提供を行った。(下記URLに併せてスライド画像も参照されたい)

なんだかんだ(約)毎月続けている葦会も#03でしっかり盛り上がってよかった。

次回は、福岡伸一著「動的平衡」でKがホスト、Nがレポート担当。

開催日時は5/20(土)。

考える葦として成長し、生きる力を取り戻していきたい。(Y)