パレオアートの世界

参考:恐竜図鑑展

最高でした

0.

1825年に「イグアノドン」が化石として認められる。

化石それ自体は以前から見つかっていたが、恐竜の存在が科学的・学術的に認められたのはこれが初めてだった。

古生物学の権威リチャード・オーウェンにより、ラテン語で「恐ろしいトカゲ」の意である”Dinosaur”が生まれる。

1.パレオアートとは

「なんかめっちゃ昔に生きてたっぽい生物の骨が出てきたんで絵描いてください!w」

そう言われたらどうしますか皆さん?

今でこそインターネットで晒し上げて一族郎党デジタルタトゥーの私刑に処してご満悦といったところでしょう。

しかし当時の研究者や画家は、古生物へのロマンに取り憑かれ、またキャンバスの上で蘇らせることに苦心しました。

しかしかつて存在したが未だ見ぬ生物を描くには、あまりに情報が無さすぎます。

取材しようにも対象の生物は骨を残すのみ。それも体躯の一部分のみ、全身骨格となるとさらに希少です。

古生物を手掛ける画家にとって、頼れるものは学者による科学的推測、そして自身の想像力でした。

骨格から肉付きを類推し、創造性を以て不足を補う。

化石を基にした古生物の復元画を「パレオアート」と呼びます。

19世紀に化石が発見されて以降、多くの画家はパレオアートの制作を手掛けました。

これらの描画作品が古生物学の礎となりやがて隆盛をもたらすのですが、彼らが復元画を急いだのには理由があります。

1851年。

世界各国の科学技術や文化芸術が一堂に会する一大イベントがあったのです。

第一回万国博覧会。

科学の世界に仲間入りを果たしたばかりの「化石」をアピールし、古生物学を確固たるものとするため、パレオアートは万博で多く披露されたのです。

余談ですが、最初に科学によって認められた化石である「イグアノドン」は、その復元模型が万博の跡地に展示されます。

水晶宮(またの名をクリスタル・パレス)にて初披露となる晩さん会では、”イグアノドンからの招待状”なるオシャレな宣伝がされました。

2.怪物か動物か

パレオアートを手掛ける当時の画家たちは、まさに暗中模索の日々を送ります。

現存する動物たちと似て異なるシルエットの再現に手探りで挑戦しました。

当時の画家たちがインスピレーションを受けたのは、聖書や神話に登場する怪物たちでした。

推論の域を出ませんが、”怪物”と”恐竜”に見られる類似点に鑑みると、画家たちが空想上のモンスターに古生物の脈動を感じたことは想像に難くありません。

やがて古生物学の領域には動物学者が足を踏み入れるようになります。

それにより、古生物のモチーフは両生類――特にワニが中心になりました。

当時の学説では、恐竜たちは「愚鈍な変温動物」だったのです。

イグアノドンも、鼻の頭に角を持つ四足歩行の生き物と見なされていました。

変革があったのは、1878年のこと。

ベルギーの炭鉱で、合計30体にも及ぶ化石が見つかったのです。

研究が進み、イグアノドンの全身骨格が明らかになりました。

これにより、イグアノドンのシルエットは刷新されます。

四足歩行から二足歩行へ。

鼻頭の角だと思われていた尖器は前足の爪だと分かりました。

画家のレオン・ベッケルは、イグアノドンの復元現場を絵画に残していています。

ここに見られる復元骨格は、新たなイグアノドンの復元像として後世に残る源流となっています。

3.パレオアートの黎明

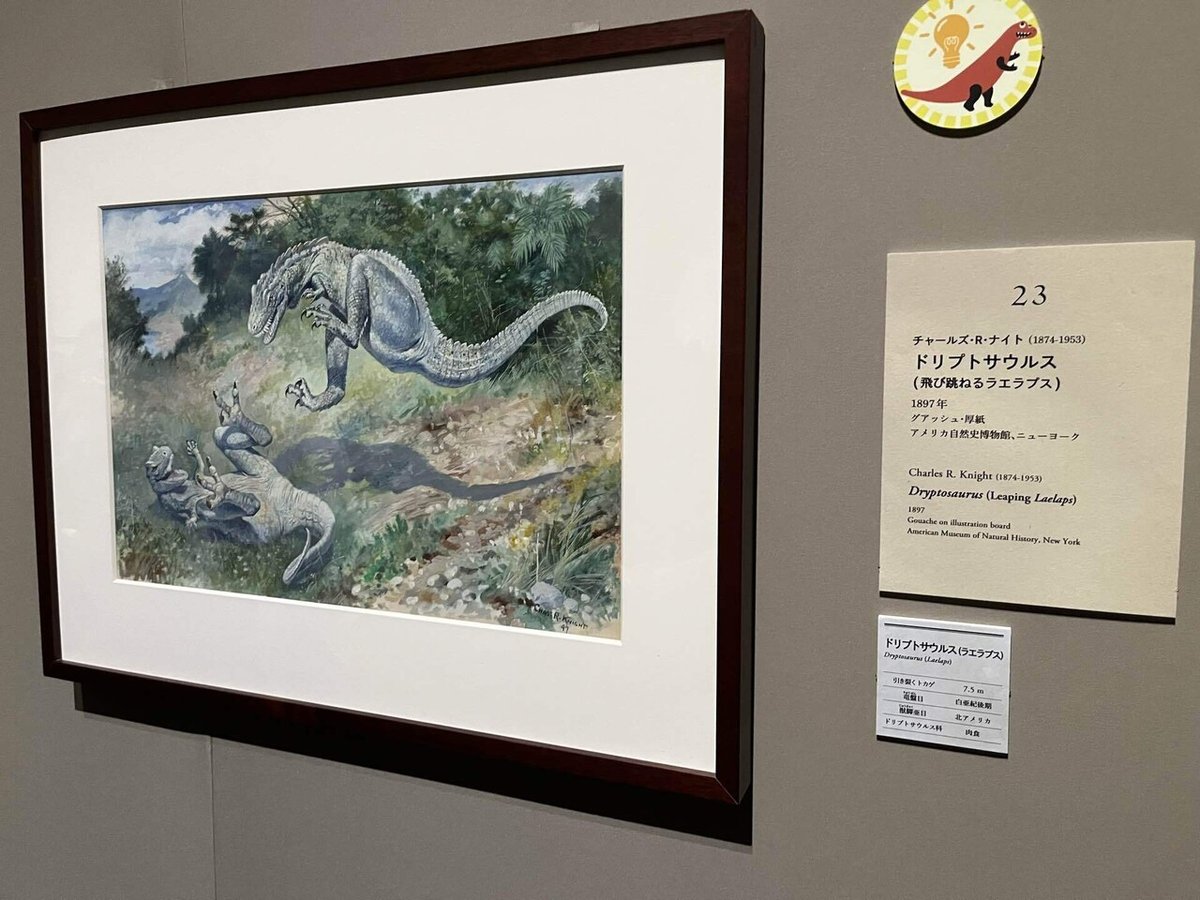

チャールズ・R・ナイト

パレオアートの黎明期に活躍し、今なお巨匠と目される古生物画家がチャールズ・R・ナイトです。歴史上初めての古生物専門画家とも言われています。

ナイトの作品が残した鮮烈な印象は現代にまで影響を及ぼしています。

映画「キングコング」に見られる恐竜像も、ナイト作品の影響を大きく受けているのです。

また、ティラノサウルスとトリケラトプスが対峙する印象的な絵画も描きました。

今なお恐竜界の花形に位置するライバル関係は、ナイトの想像力が生み出したものでした。

単なる恐竜の復元図に過ぎなかったパレオアートが、自然風景を内包した絵画として描かれるようになるのもこの頃です。

動物画家としても活動していたナイトは、ときに学説に囚われない描画をしました。

その代表例が「ドリプトサウルス」です。

ドリプトサウルスは化石の発見例に乏しい肉食恐竜で、知名度のある種とは言えません。

しかし一方で、ナイトの描いた作品の中でも異彩を放つ存在として知られています。

上述した通り、当時の恐竜は「愚鈍な変温動物」。

しかしナイトは、これを俊敏性のある生物として描きました。

躍動感あふれる筆致で描かれたドリプトサウルスは、当時の恐竜像とは大きく逸脱しています。

しかし20世紀後半に定説が覆り、ナイトの描いた姿こそが真の恐竜像に近いのではないかとされました。

ナイト本人が意図したかは不明ですが、この絵は結果的に未来の学術研究を先取りしたとして、今でも興味深く語られます。

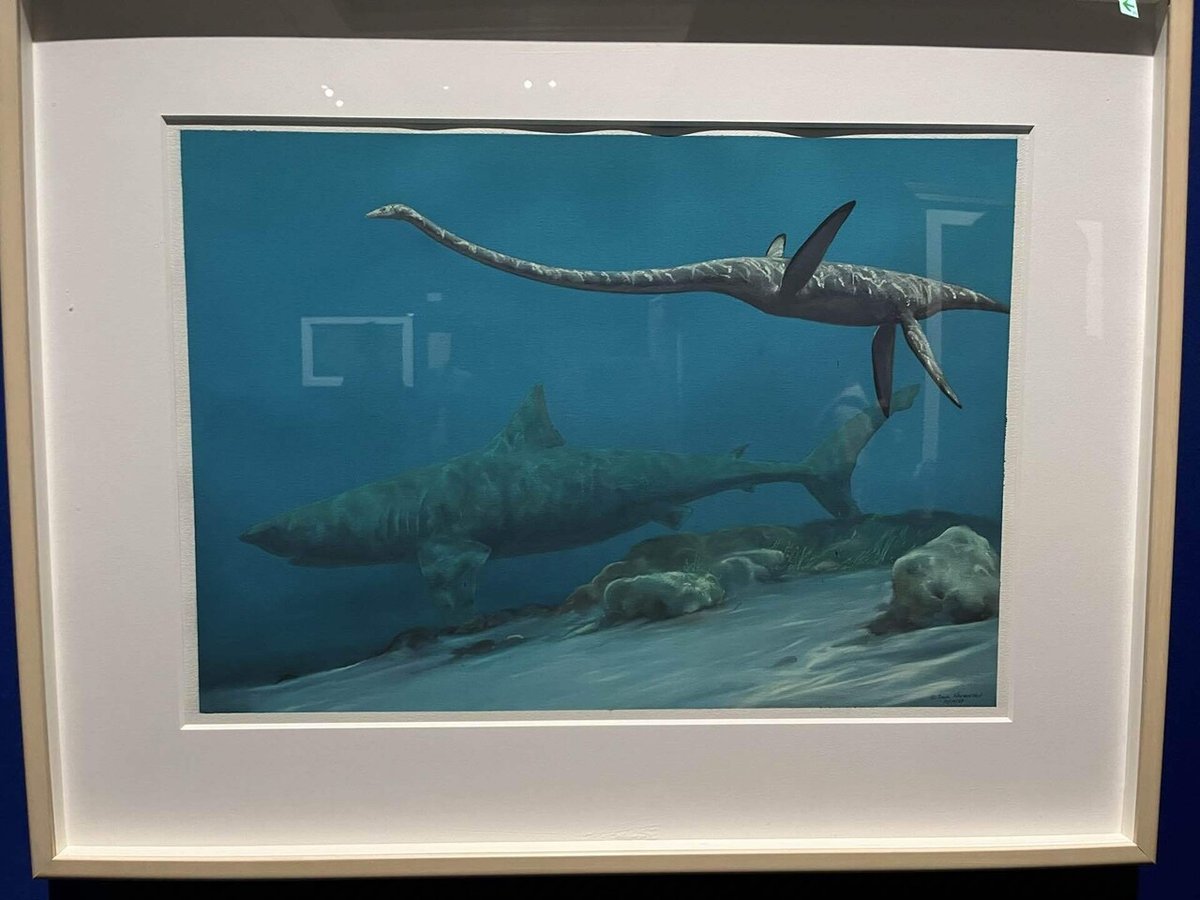

ズデニェク・ブリアン

ナイトと並ぶ古生物美術の権威と目されるのがズデニェク・ブリアンです。

ナイトの活動拠点は、古生物学の盛んなアメリカ。一方でブリアンは東ヨーロッパで活動していました。

ブリアンが実際の化石に触れる機会は、立地的にそう多くなかったと言われます。

しかし巧みな描画技術と豊かな想像力でそれを補いました。

優れた古生物画を多く残したブリアンは、日本にも大きな影響力を残しています。

特に60年代~70年代、ブリアンの作品は児童書を中心に広く転載・模写されました。日本における恐竜像を決定づけたと言える画家です。

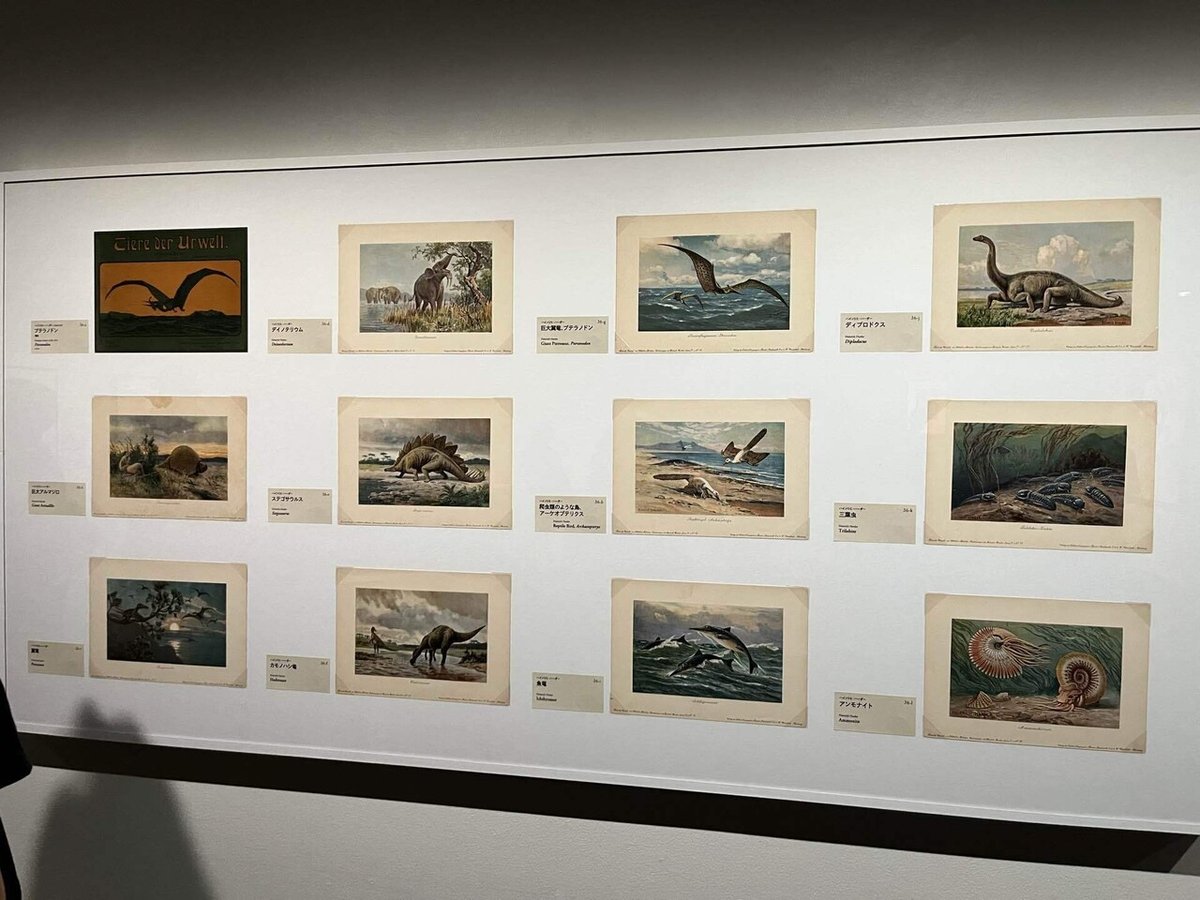

テオドール・ライヒャルト・カカオ・カンパニー

パレオアートにおける活躍の幅は画家だけに留まりません。

『太古の生物』と題したトレーディングカードゲームを製作・販売したのはテオドール・ライヒャルト・カカオ・カンパニーです。

こちらは権威ある画家や学者が深く携わり……とまでは言い難く、その描画には当時の知見からでも奇妙な部分が多く見られます。

科学的に不正確どころか、誤った描画も少なくありません。

しかし子どもたちを中心に広く浸透し、古生物の普及に貢献したことは間違いないのない事実です。

また今日では、一連のシリーズを通して見ることで、古生物研究の変遷を辿ることができる資料としても知られます。

4.恐竜の来日

恐竜が日本にやってきたのは19世紀の末期でした。

古生物学者の横山又次郎は”Dinosaur”に対して「恐竜」という日本語を当てます。ここに、古代食物連鎖の頂点に君臨していた恐ろしいトカゲたちを指す言葉が生まれたのです。

また、1875年には『具氏博物学』が刊行され、既に教科書として利用されました。1875年といえば、まだ廃刀令が発令されていない時代です。

歴史的な時系列では、侍が存在していた時期には恐竜の存在が知られていたのですね。

20世紀にはジュール・ヴェルヌ「地底旅行」やアーサー・コナンドイル「失われた世界」など恐竜の登場する古典SFの邦訳が次々に刊行されました。

なお、後述する恐竜ルネサンス以前に、日本では世界的に有名な怪獣が登場しました。

ゴジラです。

まだ恐竜が愚鈍な変温動物であった時代の怪獣は、短い後肢で尻尾を引きずりながらゆっくりと歩きます。これは従来の恐竜像の特徴と一致します。

もしもゴジラが恐竜ルネサンス以後に現れていたら、その姿はよりスマートでより俊敏だったかもしれません。

5.恐竜ルネサンス

恐竜が「活発な恒温動物」と見なされるのは、1960年代から1970年代にかけてのこと。

小型の肉食恐竜「デイノニクス」の研究が進む中で、恐竜のイメージが大きく変わっていきます。

この一連の変化を、ロバート・T・バッカーは「恐竜ルネサンス」と名付けました。この恐竜ルネサンスによる恐竜像の変革は、当然パレオアートにも影響を及ぼします。

1993年に公開された「ジュラシック・パーク」は、恐竜ルネサンス以後の新たな恐竜像を取り入れました。

こうして世界に広く浸透した新しい恐竜像は、現在の私たちがよく知る姿ととして蘇るのです。

現代日本では、「小田隆」や「徳川広和」といったパレオアート画家が著名です。

最先端の学術研究にぴて、恐竜は「羽毛の生えた鳥類」と見なされています。

またパレオアートは科学的見地に基づく正確な復元図であることが求められています。

肉のない骨格から全体像を浮かび上がらせる、科学と想像のパレオアート。

恐竜の実態には未だ不透明な部分が多く、そう遠くない未来に新しい変革がもたらされるかもしれません。

そう思うと、現在のパレオアートがどのように描かれていて、その先の未来ではどのような姿を見せてくれるのか。

ちょっと気になりませんか?