雑司が谷散人の街道遊歩 1034

日光御成道 1日目-01 2019.12.4

10月に日光街道を歩き終えたので、今度はその脇往還でもある日光御成道の旅へ。

徳川将軍の日光社参の道。

起点は中山道との分岐点、本郷追分。

中山道の最初の一里塚のあった場所で、分岐点に建つ高崎屋酒店は宝暦元年創業。

往時には両替商も兼ねた大店だったという。

店に向かって左が中山道、右が日光御成道。

本郷追分右手は東大農学部。

正門は内田祥三設計で、昭和12年築。

日光御成道の道筋は、本郷追分から本郷通りとなって北へ向かう。

都内では岩槻街道の名でも呼ばれる。

本郷通りは本駒込へ。

天栄寺門前に駒込土物店跡の標柱。

右には江戸三大青物市場遺跡の標柱も。

ここは江戸期に神田、千住と並ぶ三大青果市場のひとつだった場所。

もとは近郊から野菜を担いで市中へ向かう農民が、ここで休憩を取ったことから市が起こったという。

大根など土物が取引された。

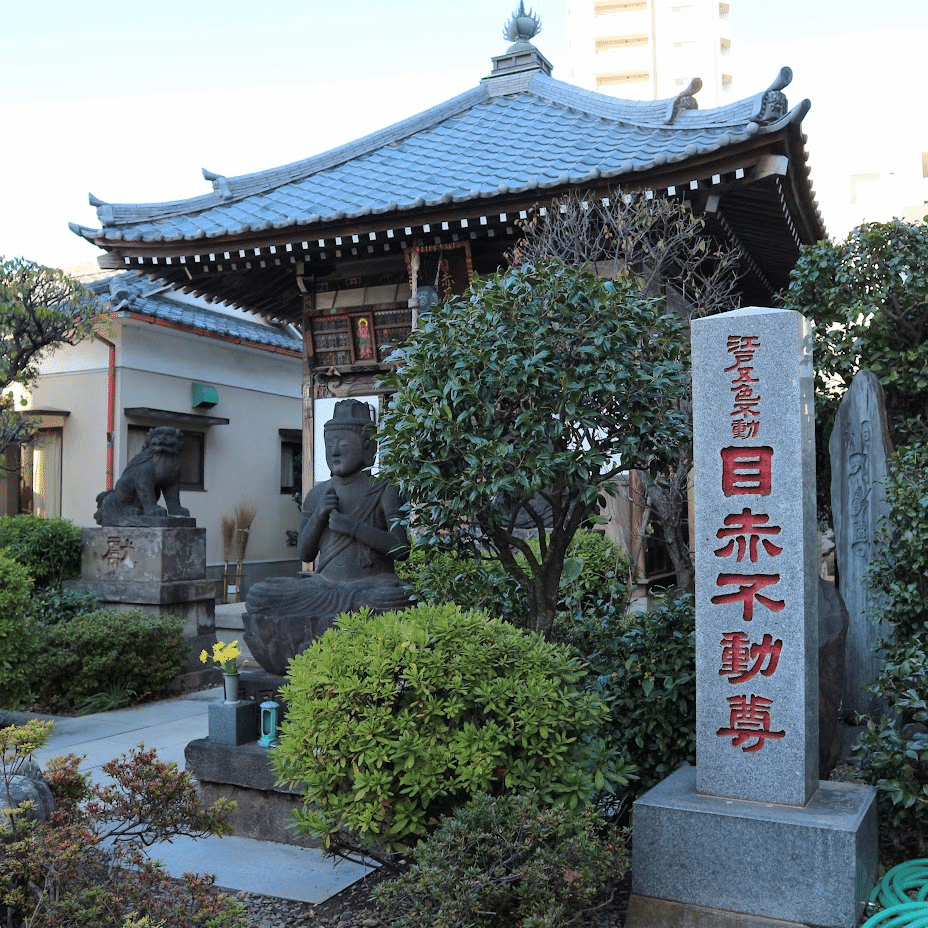

本郷通り左手に、目赤不動で知られる南谷寺。

開山の万行律師が伊賀国赤目山で授かった不動明王像を安置したもので、3代将軍家光により、目黒不動、目白不動に因んで目赤不動と呼ぶようになったという。

もとは本駒込3丁目の動坂上にあった。