誰も教えてくれない「サッカー観戦の基礎」を日本一わかりやすく解説します②

前回は「サッカーをより楽しむためには、能動的に情報を取りにいくのが大事だ」というお話をしました。

では、私たちが観ているサッカーとはどういう特徴をもったゲームなのでしょうか?改めて、サッカーとは何なのか?について考えていきます。

テーマ2 サッカーとはなにか?

1.主人公の動機が見えないストーリーはハマらない

『JOJOの奇妙な冒険』の荒木飛呂彦先生が、著書の中でこんなことおっしゃっていました。

「人がなぜ行動するのか」を描くのは非常に重要で、ここがあいまいだと読者は主人公に感情移入できないのです。

主人公がどうしたがっているのか?それはなぜなのか?このあたりのことを描かなければ、読者はのめり込んでくれない。

「憎き宿敵を倒したい!」「強くなりたい!」などなど、主人公が動機をもって物語に存在しているので、読者は主人公の言動にハマることができる。これはサッカー観戦にも通じる金言です。

外国の人や赤ちゃん、動物など、言葉を介したやりとりができない相手と、身振り手振りでコミュニケーションが通じた。そんな経験はありませんか?その時、不思議と言葉を介したやりとりで感じられなかったようなうれしさを感じたことでしょう。

相手が「どうしたがっているのか?」が理解できた。しかも、言葉を使わずに。こうしたシンプルなことでも人間は「おもしろい」と感じるようにできているようです。

私たちサッカー観戦者が観察する主人公はチームそのものです。荒木先生の考えに照らし合わせれば、チームがどうしたがっているのか?それはなぜなのか?をうまくつかむことがサッカーをより楽しむための大きなカギとなるはずです。

サッカー観戦はそうした「おもしろさ」の宝庫です。それはなぜかというと、テーマ1で解説したように、サッカーは映画に比べてはるかに説明の少ない状態で観るからです。

物言わぬチームのプレーから「どうしたがっているのか?」を推理する。そういう楽しさにあふれた謎解きゲームのような魅力を持っているのです。

2.サッカーチームの本能とは?

私たちの主人公であるサッカーチームは「どうしたがっている」生き物なのでしょうか?答えは簡単ですよね。「今このゲームに勝ちたがっている」生き物です。ワンピースのルフィが海賊王を目指すように、サッカーチームは勝利を目指します。

チームが勝ちたがっていることは説明不要でわかるとして、もう少し具体的に勝つためにサッカーチームは何をしようとしているのか?について考えてみましょう。

これは個人的な意見ですが、私はそのスポーツのピュアな本能とも言うべきものは得点に現れるのではないか?と考えています。たとえば、野球はピッチャーvsバッターの対戦を交代で繰り返していくゲームです。野球の得点方法は、ベースをランナーが1周してホームベースまで戻ってくることですよね?

すごくシンプルな言い方をすれば、野球は味方を何周させることができるか?その回数を競い合うゲームということになります。ですから、野球チームは基本的に「味方を1周させたがっている」そういう本能をもっているのだろうということです。

それでいくとサッカーの場合はどうなるか?サッカーは相手のゴールラインを越えてボールを運ぶことができたら得点が認められます。したがって、サッカーチームは「ボールを前に運んでゴールラインを越えさせたい!」という本能を持っているということになります。

例外はあるにせよ、サッカーチームは常に「ボールを前に運びたい」と思っている生き物なのだと覚えておいてください。このイメージはとても重要です。ルフィが海賊王になりたがっているのを忘れてしまったら、何をしたい人なのかよくわかんなくなっちゃうのと同じですからね(笑)

3.サッカーとはどんなバトルなのか?

私たちの主人公が応援するチームであるように、相手方にもファン・サポーター・観戦者がいて、彼らにとっての主人公=相手チームがいます。

サッカーはそうしたそれぞれの主人公が対戦するバトルです。先ほど述べたように、サッカーチームには「ボールを前に運びたい」という本能があります。こちらにも、あちらにも、「勝つためにボールを運ばなければ!」という動機があるのです。

そういう2つの生き物が激しく火花を散らしてぶつかるのがサッカー。そしてどちらがより多く相手のゴールラインの向こう側まで「ボールを前に運べた」か?その回数を競い合う。これがサッカーというゲームの正体です。

サッカーってどんなスポーツ?と聞かれると、「足を使うスポーツだよね」とか、「手を使っちゃダメなんでしょ?」とか、「オフサイドがあるよね」とか、いろいろあると思います。

しかし、最も重要な特徴は、サッカーはボールを前に運びたがっている2つのチームのバトルなんだということです。

4.サッカーチームのアクションは大きく3つに分けられる

すこしまとめておきましょう。

私たちの主人公はサッカーチームという生き物です。この生き物は「ボールを前に運びたい」という本能を持っており、常にチャンスがあれば前にボールを運びたがります。サッカーは対戦ゲームなので、相手チームがいます。相手チームも同様に「ボールを前に運びたい」と思っています。したがって、どっちが運ぶかで争うことになり、ゴールラインを越えて最後まで運べた回数の多さで勝ち負けが決まる。

これが私たちが観ているサッカーというゲームです。

では、これを踏まえてさらに深掘りをしていきましょう。サッカーチームは試合中具体的になにをやっているのか?どういうアクションを使って、「前に運ぶ」をやろうとするのか?という話です。実はこれ、すごくシンプルでたった3つしかないんです。

1.「運ぶ」=ボールを前に運ぶこと

2.「防ぐ」=相手にボールを前に運ばせないようにすること

3.「奪う」=相手からボールを取り上げて自分たちのボールにすること

実はサッカーの試合においてチームがやってることって、この3つのアクションでできてるんですね。たった3つですよ?難しい難しいと思っていたサッカーはたった3つでできてるって意外な感じがしませんか?こういうところが、サッカーのツンデレポイントです(笑)

この「運ぶ」「防ぐ」「奪う」について、もう少し関係性を説明しておきます。

仮に、自分のチームがボールを持っているとしましょう。そのとき自分のチームがやりたいアクションは「運ぶ」です。これはOKですよね?

こちらが「運ぶ」をしているとき、ぼーっとしてたらやられちゃいますから相手は邪魔してきます。相手の前進に立ちふさがって通せんぼしていく。これが「防ぐ」のアクション。この「運ぶ」と「防ぐ」は表裏一体の関係になっています。

ですから、相手チームが「運ぶ」のときは、こちらは「防ぐ」の状態になる。こんなイメージです。

では、「奪う」はどういうアクションなのか?というと、この表裏一体の状態をひっくり返すことです。サッカーチームは「ボールを前に運びたい」生き物ですから、「防ぐ」方だって当然「運ぶ」をやりたいわけです。ずっと「防ぐ」ばかりやっていたらいつまで経っても得点は奪えませんから、どこかで「奪う」を成功させて自分たちが「運ぶ」をやりたい。

自分のチームが「運ぶ」状態から、「奪う」をされると、ターンが代わって、「防ぐ」に移行していきます。この逆もしかり。サッカーの3つのアクションはこのような関係性になっています。

ちなみに野球ではスリーアウトでチェンジですが、サッカーは「奪う」が成功した時点でスリーアウトチェンジです。これは地味に重要なことなので合わせて覚えておいてください。のちほど何回か出てくると思います。

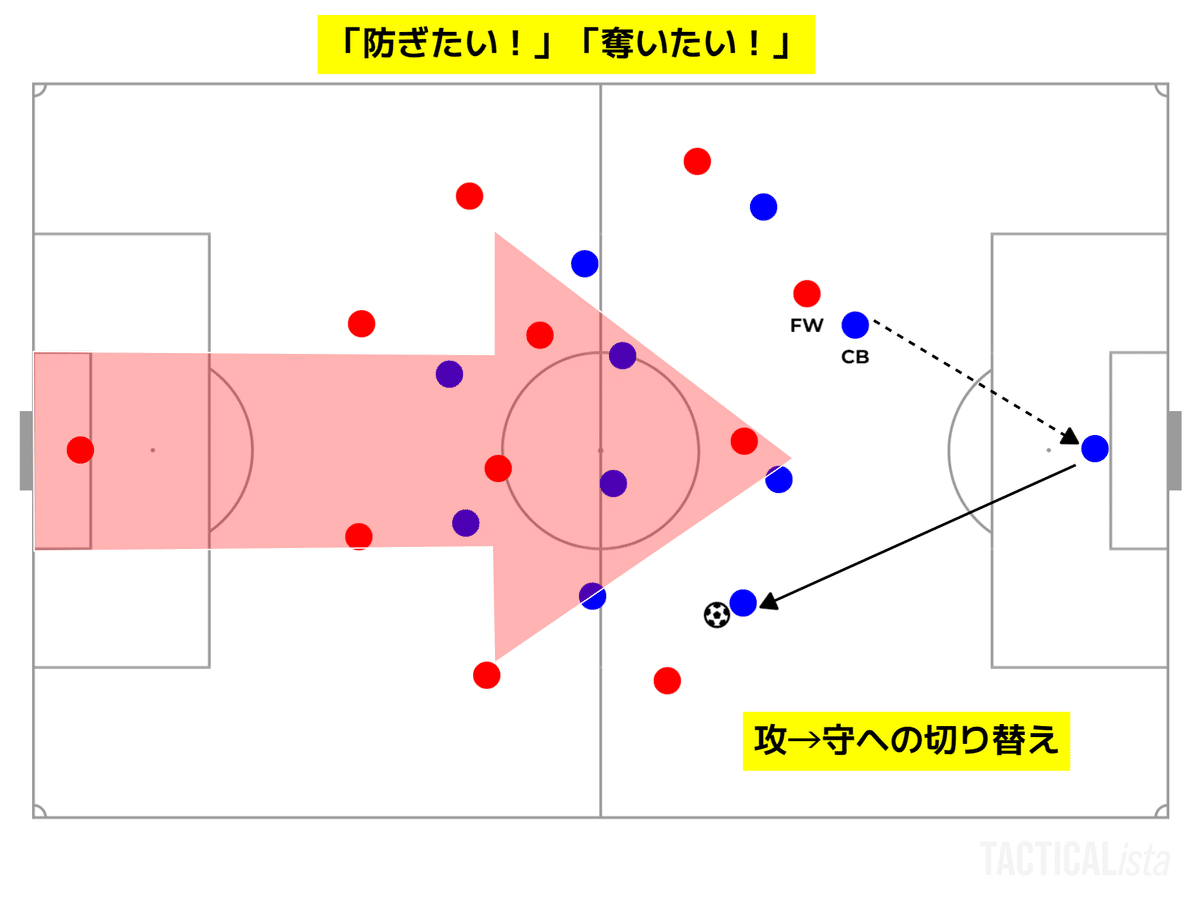

具体的にイメージをつかむために図で確認していみましょう。

今、私たちのチームの左CBがボールを持っています。したがって、チームは「運ぶ」をやりたい状態です。それと同時に相手に「奪う」をさせたくないとも思っています。

一方相手チームは、「防ぐ」をやりたい、そしてどこかで「奪う」を成功させたい。

シーンをすすめます。

私たちのチームはその後、左SH→FWへとパスを試みました。ところが、パスが合わずボールを相手のCBに拾われてしまいました。この時点で、相手の「奪う」が成功します。これがスリーアウトチェンジの瞬間です。

今度は相手がボールを持つことになります。この瞬間から相手は「運ぶ」をやりたい、「奪う」をさせたくない。守備から攻撃へとシフトします。

このようにターンが交代することを「切り替え」、「トランジション」と言います。また、守備から攻撃への切り替えのことを「ポジティブトランジション」、略称ポジトラと言います。これはできれば覚えておくといいでしょう。

逆に「奪う」が成功した時点で、私たちのチームは「防ぐ」をやりつつどこかのタイミングで「奪う」を狙うターンに移行します。攻撃から守備への切り替えのことを「ネガティブトランジション」と言います。

少しとっつきにくい言葉ですが、攻撃できるようになるのが「ポジティブ」、守備しないといけなくなるのが「ネガティブ」とイメージしておくと覚えやすいと思います。

その後、相手チームは左SBからインサイドへのパスを狙いましたが、こちらのボランチがインターセプトし、私たちのチームが再び「奪う」を成功させました。この瞬間でスリーアウトチェンジ。攻守の交代が起こります。

したがって、今度はこちらが「運ぶ」をやり、相手が「防ぐ」をやる。サッカーというゲームはこれを何度も何度も繰り返しながら、ゴールラインの向こうまでどちらがより多く「運ぶ」を達成できたか?を競うというわけです。

【コラム】 「サッカーってゴール前のシーン以外は退屈だよね」はなぜ起こる?

お疲れさまでした!

今回のコラムではサッカー観戦にまつわる大きな疑問、「サッカーってゴール前のシーン以外は退屈だよね」はなぜ起こるのか?について解説してみますね。

これ、サッカーに興味ない人だけじゃなくて、サッカーが好きなひとでも、ゴール前のシーン以外をどう過ごしたらいいか?わからなくて退屈しちゃうって人めちゃくちゃ多いと思うんですよ。

サッカーでは得点が動くことが一番盛り上がるので、ゴール前のシュートシーンは注目を集めやすい。これはOKですよね。サッカーに詳しくない人でも、ゴール前のチャンスやピンチはハラハラドキドキしやすいので、楽しんで観られる。

じゃあ、ゴール前のシュートシーンはなぜ楽しいのか?考えてみると、理由は2つあって、1つ目はさっき言った得点が動く可能性があるから。2つ目は、「どうしたがっているのか?」というチームの気持ちが最も直感的に伝わりやすいからなんですね。この2つ目の理由が超大事。

どういうことか?というと、サッカーの知識や経験がなくても、ゴール前までボールが来たらチームの「得点をとりたい!」という気持ちや逆に「得点を取らせたくない!」って気持ちが理屈抜きで伝わるんですね。まさにチームの気持ちと観客の気持ちがシンクロするんです。

だから、見ている私たちの方も、グッと身を乗り出して「どうなる?どうなる?」って、試合に没頭してみるじゃないですか?だから、楽しいんですよ。

逆に、ゴール前以外の場面。といっても、サッカーの試合でシュート本数を合計すると、両チームあわせて20本そこらですからね。仮に一連のシュートシーンが1分かかったと仮定しても、せいぜい20分くらいでしょう?

ということは残り70分はシュートシーン”じゃない”シーンなわけで。それを多くの人が退屈だなぁと思っていると、これがサッカー観戦の実態のひとつなわけです。

じゃあ、どうしてシュートシーン以外の場面が退屈になるのか?というと、答えは簡単で、チームの気持ちや狙いを感じ取りにくいからです。チームとはどういう生き物で、なにをしたがっているのか?ここがいまいち観客に伝わっていない。ツンデレだから。

そうなると観客は傍観者のように、ぼーっと眺めるしかなくなる。「次のシュートシーンまだかなー」ってなると。

で、たぶんみんな思うんですよ。「サッカー観戦ってだいたい退屈だよな」って。そりゃそうですよね。90分あるうちで70分くらいはぼーっと見てる待ち時間なんですもん。そりゃ退屈ですよ。

では、のこりの70分をもっと楽しめるようにするにはどうしたらいいか?もう答えは出ています。70分の間で「チームは勝つためにどうしたがっているのか?」ここがわかるようになればいいんです。

またあとのテーマで出てきますが、ここもうちょい深堀りしておきたいので予習がてら先の内容をお話しておきましょう。サッカーチームがボールを前に運ぶためには3つステップを踏みます。

攻撃のSTEP1:相手コートに入る

攻撃のSTEP2:シュートチャンスを作る

攻撃のSTEP3:ゴールを決める

1→2→3とクリアしてはじめてゴールになる。ゴール前のシーンというのは主に、STEP2か3。しかし、大半の時間はSTEP1→STEP2のところに費やされます。ボールを前に運ぼうとしたけど、シュートチャンスまでいけなかったってパターン。これ試合を観てるとたくさん見かけますよね?退屈な時間となりやすいのはまさにその過程なんですね。

ビルドアップという言葉があります。これは攻撃を組み立ててシュートチャンスを作ることという意味ですが、STEP1→2→3へと、山を登るように進んでいく作業のことを指します(諸説あり)。

ゴールはSTEP1と2を抜きには実現しません。したがって、その下準備としてSTEP1、STEP2をどううまくやるか?が大きなサッカーの魅力なんですけど・・・

ぱっと見で「何をしようとしているか?」がわかりにくいので、「ただひたすらに行ったり来たりして退屈だなぁ、シュートシーンまだ??」となる。

そうならないようにするためには、やはり局面局面において「チームは今どうしたがっているのか?」という気持ち・狙いを読み取ろうとする姿勢が大事なんです。

チームの気持ち・狙いを読み取ろうと試合を観ることができれば、ゴール前のシーンと同じように、その過程においてもハマって観ることができるようになります。まさに荒木先生の言葉通り、「チームはなぜそういうプレーをするのか?」を感じることがキモというわけです。

そうすることによって、退屈だったはずの70分はチームがどうがんばってるのか?を見つける時間になります。サッカーの観戦体験ってそういう風に変っていくんですよ。

ぜひ、自分の応援するチームのがんばりを見逃さずに、チームがどうしたがっているか?観察していきましょう。そのために必要な知識をこのあとのテーマでどんどん解説していきますからね。きっと、サッカーにたいするイメージがガラッと変わるんじゃないかと思います。

ちなみに、

どうやって「運ぶ」か?どうやって「防ぐ」か?どうやって「奪う」か?

この3つを全部ひっくるめたものを「戦術」と言っていいんじゃないか?と思っています。サッカーの戦術というと難しいものの頂点みたいなイメージがあるかもしれませんが、チームの気持ち・狙いを感じようとすることが、自然と戦術を知る入口になるならば、なんかいいよね?と思っています(笑)

■読者さんの声を紹介します■

か、買っちゃった(ノ≧ڡ≦)☆

— よーすけ🌻 (@yosuke1976) January 22, 2025

コレ、わかりやすい|ω・)ミテマスヨ

もっと勉強したいです✨️ https://t.co/1cflx1KJpg

購入したー!

— がむちゃん(Ko) (@tacchan_taroro) January 20, 2025

読むの楽しみ🤗

ゼロファジのサッカー観戦術入門|Zerofagi @ZeroFagi #note https://t.co/LNhEkarlkF

ゼロファジさんのこのマガジン購入したけど、とても良質な記事でした…すごい!!!なるべく平易な表現で、押しつけがましさのない語り口で、僕のような“雰囲気でサッカーを観ている”人間を、その一歩先へと誘ってくれます https://t.co/tvPIPELvX2

— 緑がちる (@MidorigaChill) January 10, 2025

ご子息のチームを応援する保護者さんにはゼロファジさんの観戦術を読んでから応援観戦すると試合について深い談義できると思います

— ファルコンおやじ (@falcon_oldman) January 19, 2025

走れー!とか…打てー!とか…頑張れー!…とかじゃなくて、あのシーンのこのポジショニング良かったよな!って話しできるのステキですよ!#高校サッカー #奈良県 https://t.co/9Rc3BIpY9o

いつものスタジアム観戦を「こう観るともっと楽しくなるよ」と、スタンドの誰かが同じ目線に立って暖かく手を差し伸べてくれ、よりクリアに開かれたものにしてくれる‥

— シー・エスタ (@siesta_pm19) January 19, 2025

どこにもなかった、けどこんなのを探してた。まさに私たちサポのための、サポの方によるサッカー観戦ガイドの決定版だと思います! https://t.co/7SOkV6cFVm

マガジン購入はこちらから

次の記事はこちらから

ここから先は

ゼロファジのサッカー観戦術入門

サッカーファン歴30年以上、サポーター歴13年以上、過去記事700以上書いてきたマッチレビュワーが、日本一初心者に優しいサッカーの観かたを…

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?