誰も教えてくれない「サッカー観戦の基礎」を日本一わかりやすく解説します①

はじめに

サッカー観戦は難しい。そう感じたことのある方は多いのではないでしょうか?いくら解説を聞いても、本を読んでも、なかなかわからない。長くサッカーを見てきたはずなのにちっとも上達した気がしない。

本書はそんなファン・サポーターに向けて、サッカーの見かたのコツをお伝えします。

私はこれまで30年以上サッカーファンを続けており、たくさんの試合を見てきました。しかし、試合をどれだけ見てもイマイチ理解できた気がしない。サッカーとはそういうものなのかな?と思っていました。

ところが、ネットの世界をのぞいてみれば試合についてスラスラと解説した記事がたくさんあるではありませんか。彼らの説得力あるレビューを読んで「こんな見方があるのか」と感服するばかりでした。

どうして見え方にこんな違いがあるのだろう?彼らには何が見えているのだろう?できることなら自分もそうなりたい。

2011年に地元のファジアーノ岡山を応援し始めたことをきっかけにブログを開設し、拙い感想のようなものを書き始めました。

記事を書こうと思うと不思議なもので、もっと観れるようになりたい。もっと説明できるようになりたいと思うようになりました。そうした思いから独学でサッカーを学び、現在に至ります。

世の中にはたくさんのサッカー本が出版されています。ところが、その多くはそもそもある程度の知見をもったサッカーファンを読者として想定した書物です。

試しに書店の本棚を一度見てみてください。その多くは「やる」人向けであったり、選手や監督の自伝であったり、意外と「観る」人向けの本が少ないことがおわかりいただけると思います。

身近に学べる人が存在がいればいいのかもしれませんが、そうそう都合よくそんな師匠も見つからないでしょう。サッカー観戦初心者にとってこの国のサッカーはあまり開かれていません。(未経験者には特に)

だから、多くの人が学べずに静かに諦めていくのです。「サッカーは難しすぎる。自分には無理だ」と。

これまで独学でサッカーを学び、700を超える記事を書いてきました。その中で培ってきたサッカーにまつわる知識・経験を体系化し、まとめたものが本書です。

まずはこれを押さえておいてほしいと思う重要度の高いテーマを選別し、可能な限りわかりやすく解説しています。

自信をもってお伝えできることは、サッカーについてもっと詳しくなりたい人にとって、やさしい内容であるということです。

少なくとも私がこれまでに読んできたあらゆる観戦術本と比べても、とびきりとっつきやすいものであると自負しています。

なぜならば、私自身がサッカー経験0であり、またサポーターだからです。サポーターの困りごとはサポーターがいちばんよく知っています。

もし、あなたにサッカー観戦術の先生がいないのであればぜひ最初の先生にならせてください。本書が小学校の先生のような存在になれたら幸いです。さあ、少しづつunknownだったサッカーの世界の扉を開きましょう。

本書では図を用いて解説していきます。私たちのチームが左から右に攻め、相手チームが右から左に攻めます。私たちのチームの選手を赤い丸で、相手チームの選手は青い丸。それぞれのチームの選手の動きは赤線・青線で表示します。ボールの動きを黒線、過去のボールの動きを点線で表現してあります。このフォーマットは最後まで共通です。

テーマ1 サッカーを観るってどんな体験?

1.ボールだけを追っかける見かたは味気ない

サッカー観戦にまつわるお悩み事はたくさんあります。その中でも最も根強いもののひとつに「ボールだけを見てしまう」ということがあります。

サッカーはフィールドが広いゲームです。11人対11人とプレイヤーも多く、ボールも目まぐるしく動くのでいったい何を見たらいいのか迷う。そういう経験をされた方も少なくないでしょう。

結論から言うと、サッカーをより楽しみたいのであればボール”だけ”を見ていてはいけません。ボールの行方のみを追いかける見方では、得られる楽しさに限界があるからです。それはなぜか?まずは、この謎を解き明かすところからスタートしましょう。

例として、3本のパスでクロス(サイドから中央へ送る仕上げのパス)が上がったシーンを図にしてみました。後ろから前へ1→2→3と通ります。

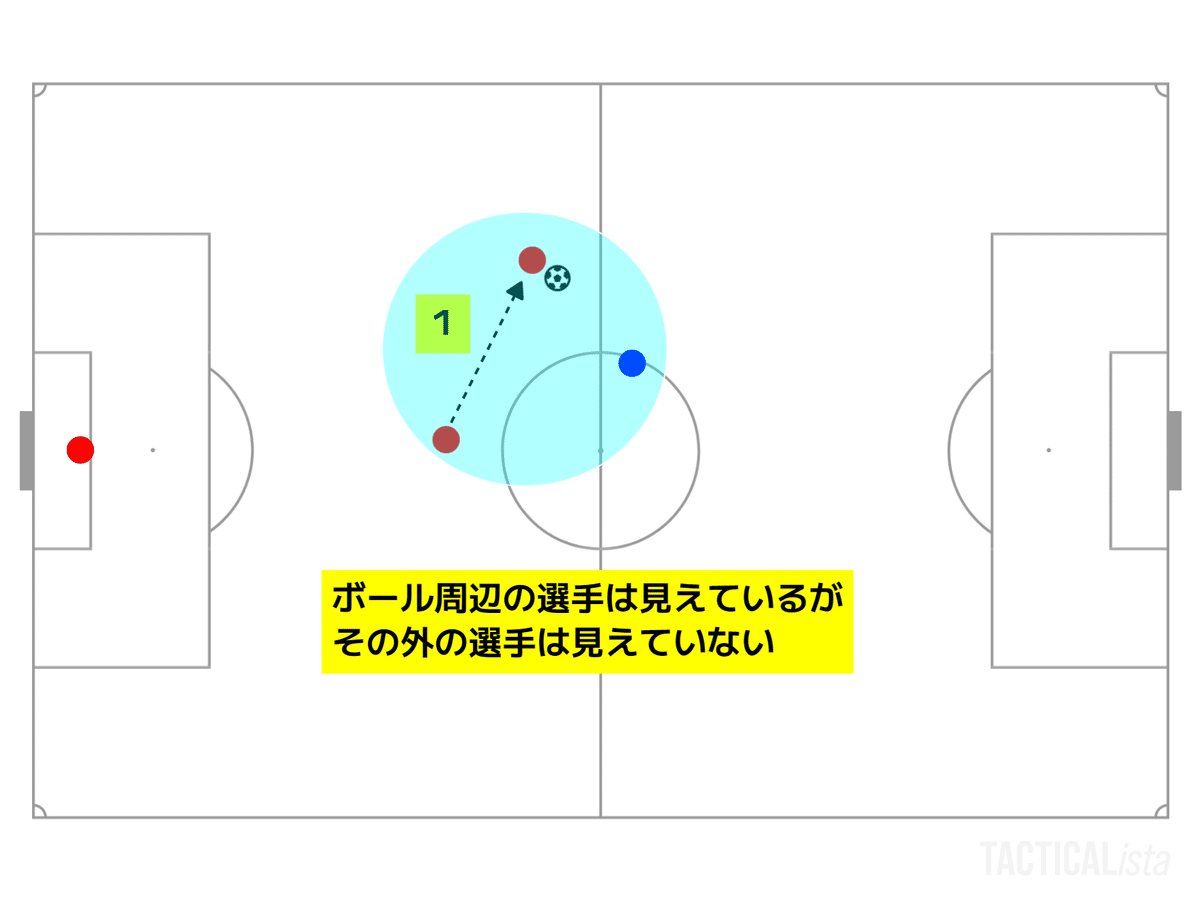

ちょっと大げさな表現になりますが、このシーンをボールしか見ていない人の視野を強調してたどってみましょう。

ボールしか見ていないひとの目に入ってくる情報は、このようにあくまでボール周辺にいる敵味方に限られます。

もちろん、その視野の外に選手がいることはわかっていますが、誰がどんなふうにいるか?まではおぼろげでわからない。だって、観ていないですからね。なんとなくいるだろうなあという感じです。

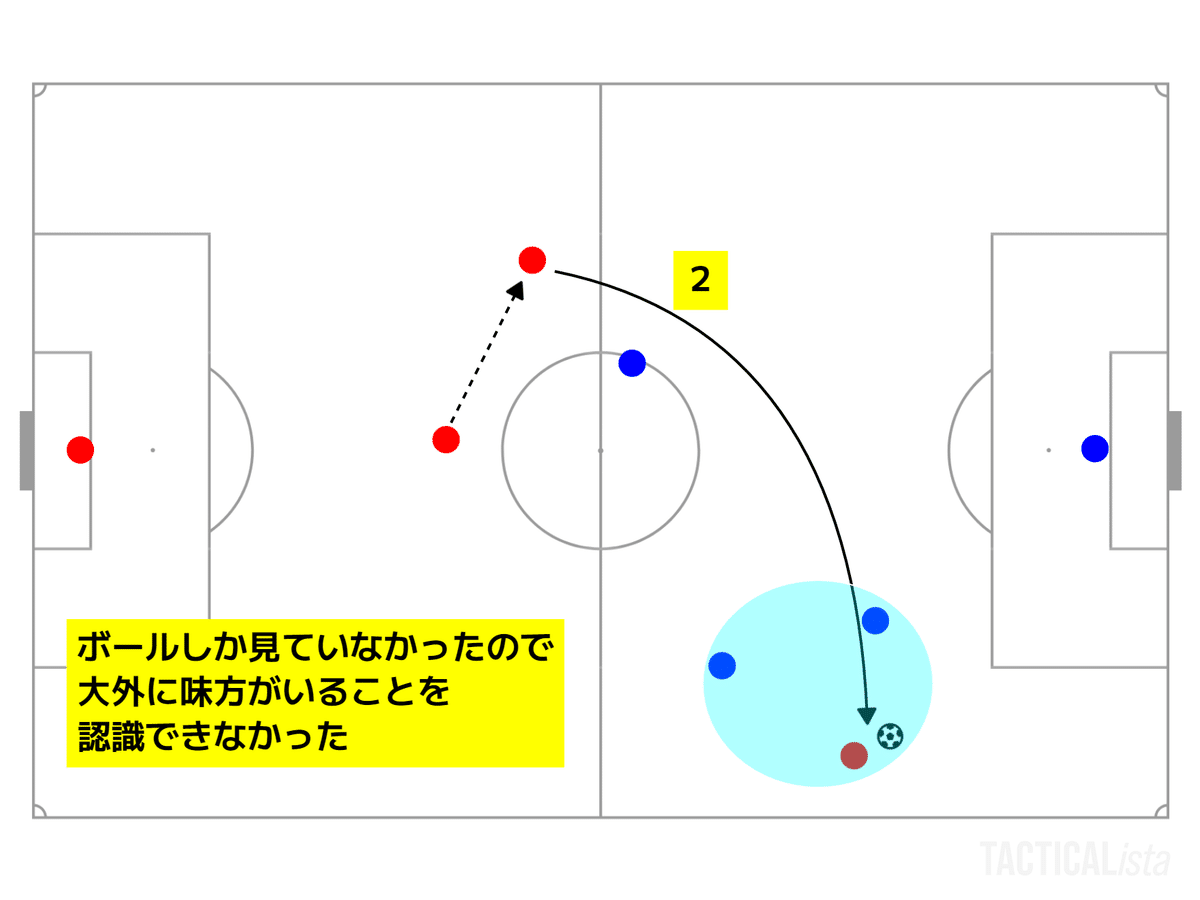

次に大外の選手にサイドチェンジが入って、ボールの動きを目で追った場合。新たにボールが到着したところ周辺の情報が目に入ってきます。最初、ボールの出どころのところでは、ボール周辺しか観ていなかったので、ここに味方の選手がいることは認識していません。

ですから、ボールを目で追っていくと、そこにたまたま味方の選手がいて「なんかパスが通ったな!」という印象になります。

そして、フリーでボールを受けた選手周辺しか観ていないので、「いきなりクロスを蹴り込んだな!」と思ったら、”たまたま”味方が走り込んでいて「うわー!チャンスになった!」というわけです。

これまでのサッカー観戦経験の中で、このような見方をしてきた方はかなり多いだろうと思います。しかし、どこか味気ないものを感じたことはありませんか?私も当初「なんか物足りないのはなんでだろう?」と疑問を持っていました。

このようにボールを目で追う見方をしていると、「今何が起こっているか?」を次々と目で追っていくという観戦態度になっていることがよくわかります。こうした見方では観客の方に能動性がなく、すべてのシーンを受動的に眺めている状態になっています。言いかえれば観察していこうという姿勢が欠落しているのです。

次から次へとやってくるシーンを、受動的に眺めている。だから、出来事が起こってから「わあっ!」ってリアクションする。次に展開が起こって「わあっ!」ってなる。というように、ずっと待ちの姿勢なんですね。

実はこうした姿勢とサッカー観戦は相性が悪いんです。いや、このままでも楽しいならいいんですが、より楽しみたい!というのであれば物足りなくなってしまう。サッカーが観客に要求しているスタンスと逆方向な観戦態度なのです。(このことについては後のテーマで説明します)

では、もっとおもしろく観るためにどうすればいいのか?というと、「ボールのないところを観よう」となるわけです。具体的に言えば、「ボールを観つつ次に行く先を予想する」ことです。先ほどと同じ図を使って、今度はボールのないところも観る観方を再現してみましょう。

まずは、ボールを観る。ここは大前提なので、かわりません。ここから前にボールを運ぶためには、どうドリブルするか?あるいはどこにパスを出すのか?ということになります。

このようにボールから目線を外して、パスが通りそうな行き先候補をチラ見していきます。ボールを受けた選手が相手選手に潰されてボールを奪われたらいけないので、ボールを受けられそうな選手の状態もついでにざっと見ておきます。

パスが出たら、ボールを目で追ってボール周辺の状況を確認します。

そして、再び次にボールが行く先を「予想」します。ボールから目をそらして、味方や相手の様子を確認していきます。どこにパスが出るか?どこに出たらもっと前に運べだろうか?という気持ちで観るといいでしょう。

基本的にはこの繰り返しです。ボールに目線をロックオンしつつ、チラチラと視線を外して未来を読むために情報を取りに行くという動かし方ですね。

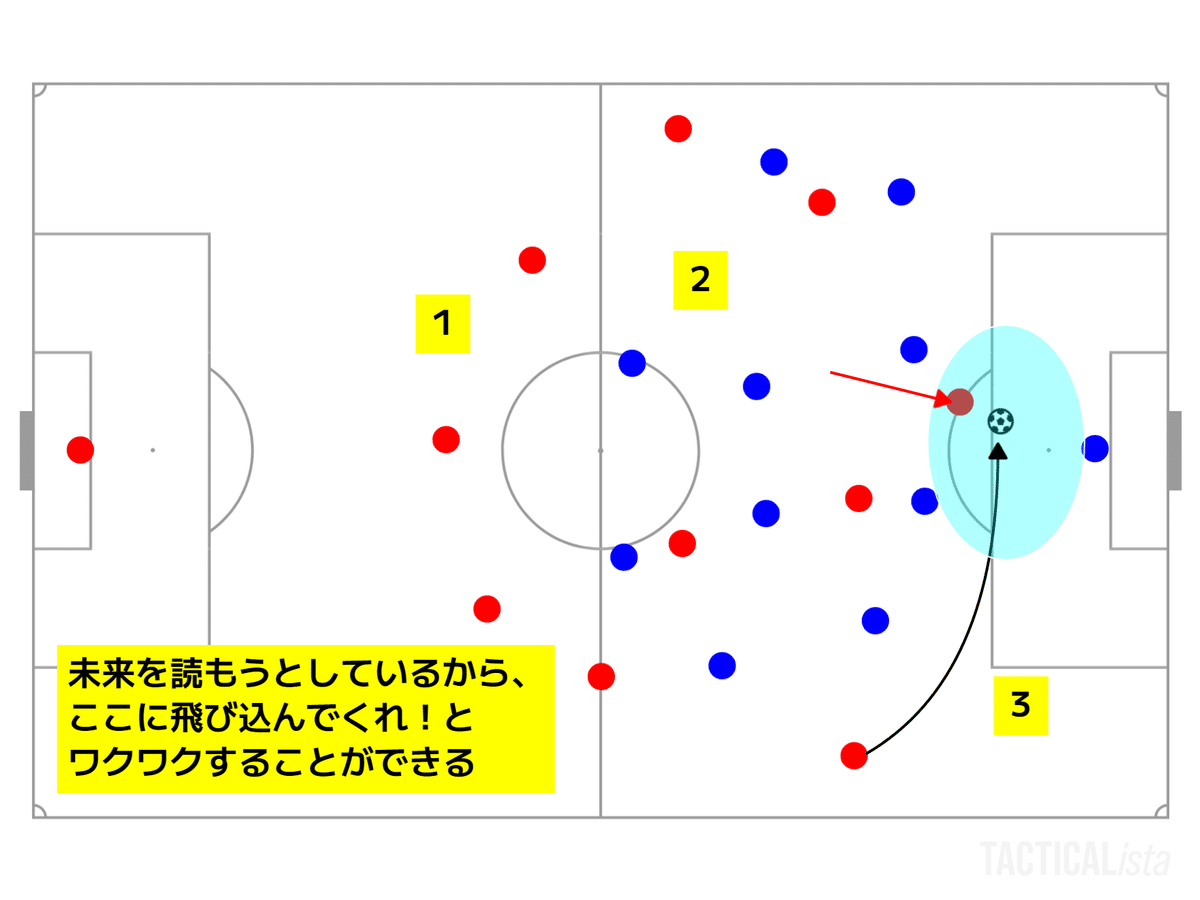

右サイドからクロスが上がりチャンスを迎えようとしているシーン。

ボールの行く先を予想しているから、未来を読もうとしているから、次に「こうなったらいいな!」という希望・願望を持つことができます。

もしこれが、先ほどのようにボール周辺しか観ていなければ、この水色のエリアに走り込むFWの姿は確認できていません。いきなりボールの前に出てきて「うわ!なんかチャンスになった!」と追認する形になるわけです。

でも、視線をはずして情報を取りに行っているから、「ここに走り込んでくれ!」って気持ちで観ることができるようになるんです。

サッカーでは次に何が起こるか?つまり「未来」は、ボールのないところで決まることが多いんですね。ですから、未来を読むにはボールから目を離して予想するための情報を取りに行く必要があるのです。

ボールのみを追う見方は「現在」起こっていることを追認する形で、受動的な観戦態度になります。一方、ボールのないところも観る観方はピッチの上から能動的にヒントを見つけて、「現在」→「未来」までを楽しむことができます。

未来を予想するってアクションを1ついれるだけで、私たちの観戦態度は受動的から能動的に、変容するんです。それが楽しさを増幅してくれるんですね。これが、ボールだけを見ていてもいまいちおもしろくならない理由です。

選手のワンプレーを映画のセリフひとつだとすると、前のセリフと後ろのセリフの意味が通じてない状態という感じに近いかもしれません。それでは、ドラマが味気ないものになってしまうのも無理のない話でしょう。

ちなみに、このシーンでは攻撃の場合を例として出しましたが守備においても同じです。ボールから目を離して情報を取りに行き、未来を予想することに変わりはありません。

相手の選手が次にどんなアクションをするか?

ボールから目を離して相手の受け手の状態、こちらの味方の状態をチェックする。ボールが動くたびに同じようにやっていきます。

2.サッカー観戦とはどういう体験なのか?

先ほど、待ちの姿勢の観戦態度はサッカーが要求するスタンスと逆である、という話をちょろっとしました(より楽しみたいならば、ね)。

では、今度はサッカー観戦とはどういう体験なのか?について考えてみましょう。そうすることで、サッカーをより楽しむためのスタンスとはどういうものなのか?に近づけるはずです。

私は普段サッカーのこと考えるとき、よくほかの競技やエンタメと比較してみるということをやります。その際に比較対象としてよく使うのが、映画鑑賞です。「映画だとこうだけど、サッカーだとこうだよね」と比較することで、よりサッカーの持つ特徴が浮き彫りになりやすいからです。

では、映画鑑賞とサッカー観戦の違いをチェックして、サッカーを観るという体験はどういうものなのか?を考えてみましょう。

映画と言っても様々ですが、ここでは子ども向けのアニメ映画なんかをイメージしておいてください。名探偵コナンとかクレヨンしんちゃんとかドラえもんの劇場版みたいな映画です。

映画鑑賞というのは、画面に物語を映してそれをお客さんに見て楽しんでもらうというタイプの出し物です。映画には筋書き、ストーリーがありますよね。そして、出てくる登場人物、登場人物が活躍する舞台設定があります。それから、セリフがあるし、登場人物がどんな気持ちになっているのか?心情の描写があったりします。

こんな風にならべてみると、映画鑑賞では物語を理解するために観客に向けてかなりいろいろ説明してくれるんだなってことがわかります。

「この物語はこんなお話ですよ」とか、

「主人公はこんな人ですよ」とか、

「この物語の世界はこんな感じですよ」とか、

観る側からすれば、あれやこれやと丁寧に説明してくれるので親切ですよね。こちらにわかるようにいろいろ見せてくれるわけですから。

それはなぜか?というと、映画は観客をうまくナビゲートして、クライマックスまでお話についてきてもらわないといけないからなんですね。

説明が足りてないと途中で観客が「あれ?どういうこと?」ってなって、物語の中で迷子になっちゃう。そうなると、話についていけなくなっちゃうので観客に伝えたいメッセージも伝わらないし、観客に体験してほしいことも、中途半端になってしまう。

だから、最後までエスコートできるように、必要な説明を観客に伝えて、最後まで楽しんでもらえるように工夫してあるんですね。

それに対して、サッカー観戦はどうなのか?というと、こちらは2つのチームがぶつかり合うバトルを見せるタイプの出し物です。

肝心の説明のほうはどうかというと?まず、筋書きがない。試合をやってみないと、どういう展開になるかはわかりません。というか、筋書きのあるスポーツは八百長ですからあったらヤバいです(笑)

次に登場人物はサッカー選手やサッカーチームのこと。そして、彼らが戦っている舞台設定とは、すなわちサッカーというゲームそのものだと思っておいてください。

サッカーチームとは何か?とか、サッカーとはどういうゲームなのか?とか、そういうそもそも論理的な説明を受けたことある人もほとんどいないと思うんですよ。だから、ここも説明はない。

そして、さらには、セリフがない。選手が何を言っているとか、監督が何を言っているとか、観客席や中継でみていてもほぼ伝わらない。

もちろん、映画のような心理描写があるわけではないので、リアルタイムで選手がプレー中どう思っているとか?わかりっこない。ここを伝えられるのは、試合後のコメントとか、あとはサッカーマンガとかでしょうか。リアルなサッカー観戦ではそのあたりを観客に伝える手段はほぼないと言っていいでしょう。

こうしてみると、サッカーって想像以上に説明してくれないことがわかります。映画もサッカーも同じエンタメですけれど、観客が置かれている状況はかなり異なっているんですね。

「サッカーって難しいな」と感じる人はたくさんいます。では、なぜサッカー観戦はあんなに難しく感じるのか?というと、サッカー観戦は観客が理解しやすいように丁寧に情報を与えてくれるタイプのエンタメじゃないからです。

私はこれをサッカー観戦ツンデレ説と呼んでいます(笑)イメージでいうと、「私のことわかりたいんだったら、あんたが勝手にがんばればいいでしょ?」みたいな。サッカー観戦ってそういう超ツンデレ美人のようなイメージをもってもらえるといいかなと思います。結構真剣に。

映画鑑賞だと、観客は画面を見てストーリーを追っていくだけで、向こうからいろいろと説明をしてくれます。しかし、サッカーの場合はそういう説明がそもそもない。だから、ぼーっと見ていると説明不足過ぎて「なんだかわからないな」ってことになる。

サッカーを観ていてもっと「あー、わかった!おもしろい!!」って体験をしたいと思うなら、観客の方から能動的に情報を補っていく必要があるんです。「こうだからこうなる」というような説明を自前で用意しなきゃいけないということです。先ほどの「ボールから目を離す」観かたは、能動的に情報を補う大事なアクションです。

試合から能動的にヒントを得て、自分で自分に説明する力にはかなり個人差がでてきます。同じ試合をみているのに、「あの人、なんかいっぱい気がつくことがあるみたいだけどなんでだろう?」って不思議に思うことはありませんか?それは、こういう仕組みがあるから起こるんですよ。

3.サッカー観戦の上手い人はどこが違うのか?

サッカー観戦はひとつの技術ですから、上手下手があります。では、上手い人はどこが違うのでしょう?

説明不足になりがちなサッカーにおいて、ゲームを読み解くヒントになるものは「プレー」です。

プレーに込められた選手やチームの「気持ち」や「狙い」をいかに感じ取るか?で差がついていきます。先ほども言ったようにプレーそのものがメッセージになり得るのです。

上手い人はプレーから情報を読みとることが上手いんですね。

さらに、プレーから情報を読みとるためには「何を見るべきか?」や「何が重要なのか?」がわかってないといけません。何を見るべきか?というのは、裏を返せば何を見ないようにするか?です。

膨大な情報量のあるサッカーの中から読み解くために必要な情報を見分ける。サッカー観戦が上手い人にはそうした観察力があります。

では、その観察力の源になるものはなにか?というと、サッカーに関するプレー経験・観戦経験・指導経験など、その人の持つサッカーに関する知識や経験の質と量がモノを言うんですね。

と、言うと「そんなの自分には無理だよ」って思われるかもしれません。でも、安心してください。

私自身、サッカーのプレー経験は0です。公式戦に出たこともなければ、指導者から習ったこともありません。すべて独学でサッカーについて学んできました。

これまでに培ってきた知見の中から、まず入門編として「これだけは知っておいていただきたい」と思うテーマを厳選し、体系的にまとめてあります。

一番大事なことは、サッカーとはどういうゲームなのか?を知ることです。スポーツというよりもゲーム。サッカーの持つ特徴を理解することで、そのステージ上でプレーする選手やチームの気持ちや狙いを推理しやすくなるからです。

私もサッカーについて知れば知るほど、「ああ、そういうことだったのか!」と目が覚めるような体験をいくつもしてきました。あの感覚をぜひ味わっていただきたい。

本書の最後では、実際にゲームを観るときに何をすればいいのか?実戦的な手順を紹介します。内容を理解して、手順を実行すれば、誰でもサッカーが「わかる」「話せる」ようになります。

そのために、まずは「サッカーとはどんなゲームなのか?」について理解を深め、知識のベースアップをしていきましょう。そして、その知識を実戦的な手順で活用していく。このような構成で進めていきます。

実践の場はあなたの応援するチームのゲームです。ゲームこそが私たちにとっても実戦です。カテゴリ、国内外、性別は不問。これまでとは違う観戦体験をしてみませんか?

私、ゼロファジが門をくぐるところまでご案内いたします。

【コラム】サッカー観戦の上達は外国語学習に似てる?

お読みいただきありがとうございます!

コラムでは少し肩の力を抜いて、サッカー観戦術にまつわるお話をしていきたいなと思います。

これまでずーっとサッカーについて独学で勉強してきて、サッカー観戦の力を上達させるのって外国語の実力を上達させることに似てるなって思うんですよ。

よく、サッカーに詳しい人はきっと頭がいい人なんだろうって言われることがあるんですけど、私はそう思ってないんです。もしそうだったらサッカーの解説ができる人は一流大学を出るような知的エリートじゃないとおかしいってことになるでしょう?でも、現実はそうじゃないわけで。

だから、サッカーがわかるって力は外国語がしゃべれるってのに近いんじゃないかなぁと思うんですね。サッカー経験者や指導者がサッカーに詳しいのは、彼らが帰国子女みたいなもんだから、って考えると「ああ、たしかに」って感じしません?

逆に、私のようにサッカー経験0から学ぼうって人は誰にも教わらずにスワヒリ語をマスターしようとするようなもんだと思うので、いや、そりゃムズいでしょ!(笑)っていう。そりゃ挫折もするわなって話なんですよ。教科書も学校もろくにないですからこの国は。初学者に超厳しいんです。だからみんな「無理だよ」って諦めていく。

でも、その気持ちよくわかるんですよ。私も学生時代は勉強ができなくて落ちこぼれでしたから。自分にできないことを見せつけられるのってたまらない気分になりますもん。

外国語の学習だと、知識を覚えてもその言語を話せる人と会話しないとどんどんさびれていくっていうでしょう?本番の真剣勝負をやんないと、身についていかないというか。

ところが、サッカーの場合、毎週やってくる試合こそが本番なんです。つまり、覚えたことを実践する機会がどんどんやってくるんですね。これが「ゲームは私たちにとっても実戦」という理由です。

だから、コツコツ学んでコツコツ使って身につけていけば、1年後にはだいぶ成長したな!ってなることがあります。そういう意味では、外国語を覚えるよりもハードルは低いかもしれないですね。そうやって身につけたサッカー観戦の力は一生もののスキルになってくれます。

これまでぼーっとしがちだった観戦体験は、もっと能動的な観察体験に変わっていきます。すると、「あ、わかったぞ!」って思ったり、「なるほど、そういうことか」と納得したり。試合を見ていて気がつくことがどんどん増えていきます。

本書でお伝えする方法は、「選手やチームの気持ちや狙いを推理しよう」というスタンスがベースになっています。ですから、好きな選手やチームを持っている人にとっては、今以上にもっと彼らの気持ちに近づいていくような観かたができるようになります。

そして、サッカーの観かたが上手になれば、それまでよくわからなかったサッカーの話にもついていくことができますし、例えば、試合後の監督のコメントや、選手のコメントで一体何を言おうとしているのか?が自分なりに理解出来たりと、より深いコミュニケーションができるようになります。

一度習得しておけば、サッカーは世界共通ですから、国内外の試合に使えますし、本書では時代に左右されにくいベーシックな部分を取り扱うので、このさきもずっと使えるようなスキルが身に付きます。

そして最後ですけども、好きな恋人と長く付き合っていきたいと思うなら、やっぱり相手のことをもっと知りたい・理解したいと思うものじゃないですか?それと同じように好きなクラブチームを持っている人も、やはり長い年月をともに歩むことになると思うんですね。

それだったら、もっと彼らのがんばりや気持ちを理解して、彼らとより近い気持ちで試合に臨めるようになるなら、サポーターとしてもうれしいことなんじゃないかなと思います。

そういう風になれるように、これからがんばっていきましょう。

ちょっと私事で恐縮ですが、本書を購入していただいた代金の一部を被災地へ募金させていただきたいと思っています。

これまでに培ってきたサッカー観戦についての知見を形にしたい!という思いはずっと持っていたんですけど、なかなか踏ん切りがつかなくて手を付けられなかったんですよ。

ところが、2018年に起きた西日本豪雨災害で私自身が被災者となってしまった時に、全国のサッカーファミリーから大変温かいご支援を頂戴しました。今でもあのときのことを思いだすとうっすら涙が浮かんでくるほどです。あの時、ほんとに「サッカーに助けられてる」って感じたんですね。

それから、自分のできることで恩返しがしたいと思うようになって、ひとつの夢になりました。そうして形になったのが本書です。

寄付金をのぞいた残りについては、遠出してサッカーを観に行く資金にさせていただきたいなと思っています。いろんな地域でいろんなサッカーを観て、いろんな人に会いたい。これが2つめの夢です。

どうぞ、よろしくお願いします。

本書の目次

本書は①~⑰まで、1記事につき1テーマ解説していくスタイルです。全体の文字数としては13万字ほどですので、およそ新書1冊分のボリュームがあります。すべての記事は1本ずつ読むことも可能ですし、まとめてマガジンとして読むことも可能です。

以下に、本書の目次を記しておきます。

テーマ1 サッカーを観るってどんな体験?

1.ボールだけを追っかける見かたは味気ない

2.サッカー観戦とはどういう体験なのか?

3.サッカー観戦の上手い人はどこが違うのか?

【コラム】サッカー観戦の上達は外国語学習に似てる?

テーマ2 サッカーとはなにか?

1.主人公の動機が見えないストーリーはハマらない

2.サッカーチームの本能とは?

3.サッカーとはどんなバトルなのか?

4.サッカーチームのアクションは大きく3つに分けられる

【コラム】「サッカーってゴール前のシーン以外は退屈だよね」はなぜ起こる?

テーマ3 攻撃・守備の3STEP

1.【言葉】ゴール・シュート・クロス・ラストパス・ボール

2.攻撃=「運ぶ」+「奪われない」

3.攻撃の3STEP

4.守備=「防ぐ」+「奪う」

5.守備の3STEP

6.攻撃・守備の完成

【コラム】バックパスにブチ切れる人はどうして出てくるのか?

テーマ4 エリアについて

1.エリアの重要性にはグラデーションがある

2.【言葉】タテ・高さ・ヨコ・幅

3.【タテ方向の3エリア】左サイド・インサイド・右サイド

4.高さと得点・失点の関係

5.サッカーチームは頂上を目指す

6.ピッチ上の特殊なエリア

7.ボールの位置とチャンスとピンチ

【コラム】ドリブルでの1対1「勝負!」はいつ仕掛けるべき?

テーマ5 「前向き」を作れ!

1.「運ぶ」はドリブルとパスでできている

2.パスが通る条件に付いて

3.「前向き」を作れ!

4.サッカーチームは”「前向き」を作って”頂上を目指す

【コラム】ZOC(Zone of control)とプレッシャーのイメージ

テーマ6 フリーとスペース

1.「フリー」とはなにか?

2.「スペース」とはなにか?

3.スペースは動く

4.狭いスペースと広いスペース

5.覚えておきたい重要なスペース

【コラム」サッカーにはサッカーの愛し方を

テーマ7 ポジションと選手の特徴

1.ポジション

2.得意なポジションと苦手なポジション

3.インサイドとアウトサイドは景色が違う

4.利き足とサイドの関係

5.ポジション移動やポジションチェンジ

6.選手の特徴を観察するための6つのポイント

【コラム】「利き足チェック」をやってみよう

テーマ8 フォーメーションとはなにか?

1.フォーメーションとは「人の並び方」

2.3列表記と4列表記

3.「3バック」と「4バック」の2つが主流

4.フォーメーションとはなにか?

5.そのチームにはそのチームの「構え」がある

6.「構え」は試合中に変化する

テーマ9 守備とフォーメーション

1.守備はじゃんけんのグー

2.物理的守備力について

3.守備は3つのラインが防波堤

4.最終ラインの必要な人数

5.1ラインあたりの人数と守備力

6.守備の基本は1対1

【コラム】ファウルやジャッジとのつきあい方

テーマ10 攻撃とフォーメーション

1.攻撃はじゃんけんのパー

2.攻撃に出る=守備力を減らす

3.フォーメーションのトランスフォーム

4.攻撃は終わらせ方が大事

5.マッチアップ

6.マッチアップをズラす

【コラム】影さんのハーフタイムコメント

テーマ11 ゲームを読む

1.「ゲームを読む」とは

2.「サッカーを観るってどんな体験?」を再考する

3.なぜサッカーは「わかりにくい」のか?

4.ベーススキルとオプションスキル

【コラム】リアルタイム観戦と見直し観戦では何が違うの?

テーマ12 「運ぶ」シーンを観る

BS1.パスコースを読む

BS1.パスコースを読む(補足)

BS2.前向きを見つける

BS3.攻守の評価

「運ぶ」シーンを観るときの手順

テーマ13 「防ぐ」シーンを観る

BS1.パスコースを読む

BS1.パスコースを読む(補足)

BS2.前向きを見つける

BS3.攻守の評価

「防ぐ」シーンを観るときの手順

「それ以外の」シーンを観る

テーマ14 「流れ」を読む

1.「流れをつかむ」とはなにか?

2.「ゲームの流れ」は行ったり来たりする

3.流れの読み方

4.シーンが「良くなっていく」「悪くなっていく」とは?

5.4つのベーススキルを使ってゲームを読もう

テーマ15 オプションスキル1「チームのスタイルを読む」

1.チームの攻撃・守備のやり方がスタイルを決める

2.「ロングボール」を使う攻撃のやり方

3.「ショートパス」を使う攻撃のやり方

4.守備のスタイルは3つある

5.チームのスタイルの見分け方

テーマ16 オプションスキル2「得失点がゲームに及ぼす影響」

1.得点は「相手に攻撃に出ることを」強制する魔法である

2.得点・失点がもたらすメンタル面への影響

3.「1点リード」と「3点リード」にご注意

オプションスキル3「疲労が及ぼすゲームへの影響」

1.疲労が及ぼす影響

2.選手の疲労の見分け方

オプションスキル4「退場が及ぼすゲームへの影響」

オプションスキル5「選手起用や交代について」

オプションスキル6「フォーメーションのかみ合わせを見る」

ゼロファジ式スキルセット

【試合前にやること】

【試合中にやること】

【できればやること】

テーマ17 分析的なサッカーの観かたへのお誘い

1.分析の入口は「疑問を持つこと」出口は「仮説を立てること」

2.分析には見直し観戦が向いている

3.なぜ分析をおススメするのか?

4.なぜ分析をするとオプションスキルを増やせるのか?

5.「わかる」「話せる」が生むコミュニケーション

おわりに

購読方法について

①~③は無料記事、④以降は1記事100円の有料記事となっています。「もうちょいお試しで読んでみたい!」という方のために、④~⑧は返金申請をつけていますので、「合う」「合わない」を試してみてください。(合わなかったら返金申請してくださいね!遠慮はいりません)。

①~⑰すべての記事を丸ごと購入したい!という方はぜひでマガジン購入をおススメします。

個別に全記事購入すると1400円かかりますが、マガジンでまとめて購入すると600円とお得になっています。また、今後新たに有料記事が追加された場合も追加料金なしで読めます。なお、マガジンで購入された場合返金申請できませんので、その点あらかじめご了承ください。

本書は予告なく、加筆・修正が行われる場合があります。しかし、内容を大幅に変更することはありませんので(たぶん)ご安心ください。あくまで、頂戴したフィードバックを元にさらにいいものにするためですのでご理解いただきますようよろしくお願いします。

マガジン購入はこちらから

↓

次の記事はこちらから

ここから先は

ゼロファジのサッカー観戦術入門

サッカーファン歴30年以上、サポーター歴13年以上、過去記事700以上書いてきたマッチレビュワーが、日本一初心者に優しいサッカーの観かたを…

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?