はじめての声優学入門*9時限目「口蓋帆からの息抜けは幼児と大人を作る。っの巻」

キーンコーンカーンコーン、はい、9時限目の講義を始めたいと思います!今日は声優さん、声優を目指す方が押さえておきたい発声器官「ネ申シックス(ゴッドシックス)」の4つ目、「口蓋帆」についてお話ししたいと思います。今週も元気にレッツラゴーゴー!

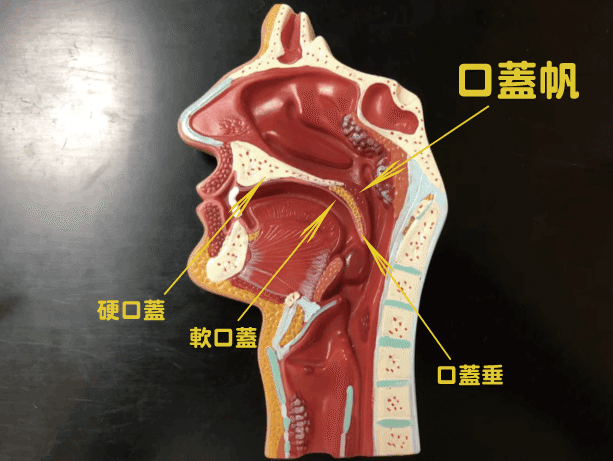

●口蓋帆って何?

「口蓋帆」、初めて聞いたと言う人も少なくないのではないでしょうか。読み方は「こうがいはん」と読みます。

場所を確認してみましょう。

口蓋帆は軟口蓋や口蓋垂の裏側、鼻の穴の奥からの口へと繋がるあたりになります。口から鼻の穴と言ってもですね。

よくボイストレーニングでは「軟口蓋を上に引き上げて」と言う指導をしますが、軟口蓋はそこまで大きく上がる訳ではなく、実際にはこの「口蓋帆を上に引き上げる」を言いたいのです。

●口蓋帆の動き

口蓋帆の動きを見てみましょう。

個人差はありますが、まずは降りている位置。

口から鼻への通路が繋がっている状態になりますよね。よって息は鼻からも抜けていきます。いわゆる「ナ行、マ行」の「鼻音」と言われている音は鼻から息が抜ける事によって生まれる音です。

次に上がってる位置。

口から鼻への通路は閉鎖されています。鼻への息は止まる、もしくは少量通る形となります。

次に低い位置から徐々に上に上がっていく様子です。

口蓋帆のこのような動きはそもそも、食べ物や飲み物を飲み込む際に鼻の方へ逆流しないように鼻腔の弁を閉めるような役割で人間が持ち合わせたものです。よって「物を飲み込む時」「あくびをする時」「吐く時」「くしゃみが出そうな時」にこの動きになります。

●口蓋帆の位置が声優の声にどう影響するの?

次に口蓋帆の位置により声質にどんな影響があるかをみていきます。

先ほどお話ししたように口蓋帆が下がってる場合は鼻腔へ息が通り鼻の穴からも息が出ていきます。鼻の奥から鼻の穴の2つの出口までは長いトンネルのような形状をしていますので、このトンネルを音声が通ると高音の音質がカットされる現象が起きます。これを「アンチフォルマント」と言います。よって鼻に息が通ると高音が少し削られた落ち着いた、まろやかな音、悪い方向に行くと籠もった、抜け感の悪い、鼻声になります。

逆に口蓋帆が上がると、鼻腔へ息は行かない、もしくは行きにくいので口の中(口腔)の気圧は上がり、口腔の空間も幾分か広くなりますので高音の倍音も入った強く、固めで、比較的抜け感のある声となる傾向があります。

※「ガ行」を「鼻濁音」で発音しなさいと言う教えを聞くこともありますよね。「ガ行」は濁音で有声破裂音ですからガラガラして音が汚くなる傾向があるので、鼻腔に息を通す事でまろやかな聴き心地の良い「鼻濁音」にする方が良いと言われていたからです。現在の一般的な日本の日本語教育では鼻濁音はあまり教えなくなっているそうです、。一般的な会話では現代では鼻濁音は使わなくなってきてますから、アニメで若い役を演じる時など養成所でしっかり習った鼻濁音が入るすぎると今は違和感があるかもですね。NHKのアナウンサーさんなどは鼻濁音をしっかり使っていますね。

●実際の演技ではどんな時に口蓋帆を使うか<感情面>

まず感情面ですが、前回の講義のラッセルの円環モデルを思い出してください。覚えていない方は円環モデルは感情音声の発声の習得をする上で非常に役に立ちますのでしっかり読んでみてください”!

人間の感情は円環モデルにおける縦軸のベクトルが上方向の「覚醒」に行くとテンションのかかった強い感情となります、その際には筋肉に緊張がある事をお話ししました。よって口蓋帆に関しても同様です。縦軸の「覚醒」に行けば口蓋帆は上がり強い、固い、高い音になる傾向があります。

★口蓋帆が上がる位置にいる感情の例:

強い驚き、強い喜び、強い怒り、恐怖など。

逆に縦軸が下方向の「非覚醒」に行けば筋肉は緩み、口蓋帆も上がりませんのでテンションのかからない弱い、柔らかい、小さい声になる傾向があります。

☆口蓋帆が下がる位置にいる感情の例:

穏やかな優しさ、穏やかな喜び、消沈、憂鬱、諦めなど。

●実際の演技ではどんな時に口蓋帆を使うか<キャラクター面>

次にキャラクター面で見ていきましょう。

キャラクターもラッセルの感情円環モデルを軸に考えるとわかりやすいです。何故ならば日常的なベースとしてある感情、例えば明るい感情やしゃべり方でいる事が多い人は明るいキャラクター、暗い感情やしゃべり方でいる事が多い人は暗いキャラクター、など感情とそれに伴う表情やしゃべり方がキャラクターとして認識されるからです。

★口蓋帆が上がる位置にいるキャラの例

元気、活発、明るい、ツンデレ、テンション高いキャラ、子犬や妖精で活発なキャラ。

☆口蓋帆が下がる位置にいるキャラの例:

おっとり、大人っぽい余裕、セクシー、幼児、自信ない、感情あまり出さない。

さてここで「おや?」と気づいてくれた方いますか?

口蓋帆が下がる中に「大人っぽい」と「幼児」と言う真逆な年齢感がいますよね笑。ここが音声の面白いところですよね。

口蓋帆を下げて鼻腔に息を通す事で「大人の声」は「余裕ある落ち着いた柔らかい声質」を「幼児の声」は「まだ上手く話せないたどたどしさ」を足しています。実際の大人と幼児も発声における調音は大人の方が発達しています。大人でも舌ったらずや鼻に抜ける声だとちょっと幼く聞こえるのはこの為です。口蓋帆の位置は大人も幼児も下がっていますが大人は「喉頭の位置が低く、音程も低め、滑舌は滑らか」、幼児は「喉頭の位置が高く、音程も高め、滑舌は甘め」と言う他の発声器官のセッティングが違うのです!!

超おもしろくないですか?音声って!!

●同じ大人でも口蓋帆で微妙に変わる声

さて次に同じ大人の話し方でも口蓋帆の位置で微妙に音が変わる例です。

かなり繊細な違いなので耳の感性を鋭くして聴いてください。

1.前半は口蓋帆を下げるがあまり鼻腔に息を通さずに口腔から息を出した発声→後半は口蓋帆を下げて鼻腔に息を多く通した発声。

続きまして、

2.前半は口蓋帆を下げて鼻腔に息を通した発声→後半は口蓋帆を上げて発声。

●歌唱編

歌唱においても口蓋帆の位置によって声質やアプローチは変わります。こちらは昔作った動画ではありますが、興味のある方は見て観てください!

動画内ではTWANG と鼻声と記載していますがTWANG →Oral twang、鼻声→Nasal twangと言った方が正しいと思います。

さて今回は「口蓋帆」の音声に及ぼす影響、それに伴い表現できる感情やキャラクターをお話ししました。いかがでしたでしょうか?

感情やキャラクターを表現するために柔軟に使えるようになりたい発声器官6つのうち4つ目まできました。次回は舌の位置による音声の変化を講義します!

それでは10時限目の講義まで各自休憩くだされ、アディオスパンパミーヨ!!