変身という魔力に憑りつかれたド変態作家の超ド級変身短編「ザムザ復活」

今回は狂気の変身短編「ザムザ復活」をご紹介いたします。

変身=メタモルフォーゼ

これぞまさに手塚治虫の特徴のひとつであり

突き抜けた変態性を芸術の域にまで高めた傑出した能力でもあります

この「変身」要素を抜いてしまうと手塚漫画が成立しないほど

手塚治虫にとって「変身」は最重要といっても決して過言ではありません

そんな「変身」要素に特化した異色短編

それが本作「ザムザ復活」であります。

変身という魔力に憑りつかれたド変態作家の

超ド級の変身短編をご紹介いたしますので

ぜひ最後までお付き合いください。

それでは本編行ってみましょう。

---------------------

本作は1976年4月号から同年11月号まで「月刊少年マガジン」に掲載された短編で変身テーマに特化した作品群「メタモールフォーゼ」の中の一遍であります

個人的にはこの短編集の中では一番好きな作品がこの「ザムザ復活」です

狂気、エロ、変身、獣と

手塚治虫の原点がてんこ盛りの上に昆虫エキスが注入されているんで

濃厚度100%メタモルフォーゼ炸裂の一作になっております。

それではどんな作品なのかさっそくあらすじ見ていきましょう。

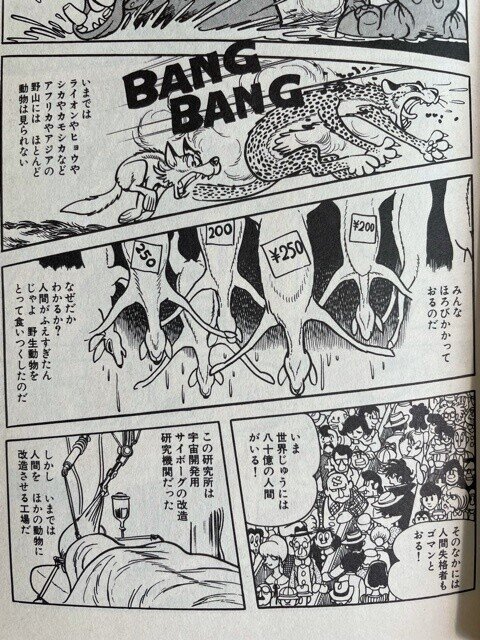

舞台は20XX年

ケニアの自然保護区域に住む野生動物

実はこの動物たちの正体は人間だったんです。

というのも

人間社会で暮らせなくなった不適合者たちが

その施設に集められ脳みそを削り取られ

それぞれの動物たちに変態させられていたんです。

文字通り野生動物の絶滅を防ぐために

代わりに動物として生かされているという訳です。

さらに役に立たないクズ人間においては

醜い虫に改造されて汚物にまみれてノタレ死にさせる

という凄まじい研究所であります。

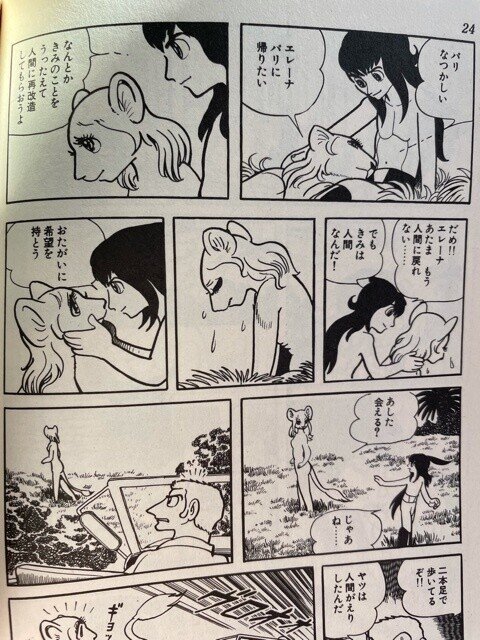

そこの監視員であるザムザは

ライオンにされた娘エレーナに恋をしてしまい

違反と知りつつ贔屓していたんですが別の監視員に見つかってしまい

その監視員をやむなく殺してしまうことになります。

この事によってザムザは人間を殺した罪として

虫ケラにさせられのたれ死にの刑にさせられます。

さて虫ケラとなったザムザはこの後一体どうなってしまうのか?

…というのが本編のあらすじであります。

まさにこの短編は短いながら「手塚治虫」とはどんな作家なのか

というエキスがほぼ詰まった内容になっています。

滅びかかっている野生動物の減少への問題提起から

我儘で傲慢な人間の愚かさをベースに

野生動物が実は元人間だったというエグイ展開

そしてその野生動物と人外の恋

さらには人間から虫ケラになってしまう

まさに超ド級のメタモルフォーゼが炸裂しております

何度も言いますが

この変身要素というのは手塚治虫を語る上では欠かせない要素でありまして

ほぼすべての手塚作品で変身、姿が変わるものが隠れています。

その変身をより前面に露骨に、

テーマとして打ち出したのがこの「メタモルフォーゼ」シリーズですから

これまで抑えられていたものが堰を切ったように弾け飛び

ゴリゴリの手塚節になってしまうのは当然であります。

ガチでヤバイ作品なんです。

そもそもなぜ手塚先生がメタモルフォーゼ好きかと言いますと

少年時代に昆虫の変態(変化するさま)に夢中になって以来

強烈にメタモルフォーゼに憑りつかれているんですね。

なんといっても

自分の名前にも「虫」を入れ込むほどに入れ込んでますから(笑)

そして本編あとがきにはこうも記されております。

「ボクは小さいころ、よくこんな夢を見ました。

なんだか分からないがグニャグニャしたものがボクのペットなのです、

ボクはそのペットを連れて街を歩いています。

そのグニャグニャしたものは人間のようになったりウサギや犬や鳥になったり奇妙な怪物に変わったりします。

ボクはそれをすごく可愛がって友達のように仲良くしているのです」

どうですか?

もう完全に変態ですよね。

こんなの職務質問されたら完全に捕まるレベルです(笑)

しかもこの「変身」の移りゆくさまに性的興奮も感じると言っておられますからこれはもう先天的な才能なんです。

精神分析的には分かりませんけど性的対象にもなっているんで

これはもう紛れもない変態作家です(笑)

あえてどっちの変態なのかは断言しませんけど…

しかしそれこそが手塚治虫の描く

不可思議で禍々しくもある世界観を描く原動力なんですよね。

本人もこのメタモルフォーシスがアニメに没頭した理由とも

言っておりますし、途中で終わってしまったこのシリーズを

いつか描き直しもしたいとも言ってますし

なにより

「人間が誰でも持っている「変身願望」についての論文も書きたい」とまで言っているんです!

もう完全に「変身」に憑りつかれた変態作家確定です!

そもそも天才なんてどこかいっちゃってるもんですから

凡人には理解できない領域を持っていて当然ですよね。

もし平凡だったら突飛な発想自体生まれていなかっただろうし

きっと今頃クソ面白くないマンガを描いていたはずです。

猟奇的な美学とでも言いましょうか

読者の目ん玉をひんむかせるド級の変態性が

手塚作品の根底に流れる説得力とリンクしているのだと思います。

いづれにせよ歴史に名を遺すほどの大作家ですから

その変態性はもはや異次元といっても間違いないでしょう

しかも手塚治虫といえば単なる変態じゃなく

色んな属性を持っているから余計に恐ろしい爆発力を

加速させちゃってるんで困ったものです。

特に女性のエロスが混入しちゃっているのが手塚治虫らしさであり

動物に女性的なボディラインを描かせたら右に出るものがいないレベルで

本編の動物なんかまさにそれで、病的なペンタッチですら感じます。

手塚作品の変身のほとんどが女性なので

潜在的にそういうものを持っていたんでしょうね

ここを掘り下げていくと浮世絵の春画や鳥獣戯画にまで

手を出さないと理解の及ばない領域になりますので

それはまた別の機会にしておきましょう。

そしてウルトラマンのような

人間からヒーローへ変身という正統派より

「屈折した変身」

人間から異形のものへの変化が一番手塚らしさを感じます。

振り返ってみても

ボクが好きな手塚作品もマグマ大使やビッグエックスみたいな正統派より

アラバスターみたいな屈折したものが好きでしたし

世間の人気も「どろろ」や「ブラックジャック」「三つ目がとおる」

のようにやっぱりちょっと屈折した変身ものの方が人気ありますよね。

実はシニカルヒーローの方が手塚らしさを感じるのは

内在する「変態性」がブレンドされているからだと思います。

ここに「人間賛歌」とか「生命の神秘」とかどこか説教臭い要素が

入り込んでくるんで一見すると手塚漫画って

良い子ちゃんの漫画と錯覚しちゃうんですけど

実はとんでもない個人性癖を

ぶちまけてる変態漫画なんですよね。

ここら辺の

属性の違うものが混ざり合う危うさ

雑多なものを強引に成立させる技術は歴史上でも

間違いなく手塚治虫がズバ抜けています。

故にその危うい化学反応こそが誰も到達できない唯一無二の手塚ワールドを

構築している要素でもあり手塚マンガ最大の特徴でもあると思います。

この辺りの「黒手塚」とも呼ばれる裏の部分であったり

手塚治虫を形作っている要素については

こちらの動画で解説しているので興味のある方はぜひご覧になってみてください。

…というわけで今回は

狂気の変身短編「ザムザ復活」をご紹介いたしました。

如何でしたでしょうか。

手塚治虫のメジャーなタイトルしか読んだことがない方には

ぜひ読んでみて欲しい作品ですl。

きっと「こんな漫画かくの?」というご自身の持つ先入観をぶち壊してくれる読後感を味わえることと思います。

まだまだたくさん変態作品もご紹介しておりますので

ぜひ過去記事もご覧ください。

それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。