【絶筆】日本人とは?手塚治虫が最後に描いた未完の傑作「グリンゴ」

今回は「日本人とは何か?」を描いた「グリンゴ」をお届けいたします。

会社のためにわき目もふらずに働く日本人

そんな外国から見た日本人の異様さを浮き彫りにした社会派作品執筆中に

作者の死によって遺作となってしまった本作。

手塚治虫が死の間際まで描いた「日本人としてのアイデンティティ」を問うた意欲作を今回はたっぷりとご紹介しますのでぜひ最後までお付き合いください。

それでは本編行ってみましょう

本作は1987年8月から1989年1月まで

「ビッグコミック」にて欄先された作品であります、

あらすじは

とある発展途上国の支社長として赴任した主人公日本 人(ひもと ひとし)

赴任直後に社内の権力闘争に敗れ遠い異国の土地で孤立してしまいます。

赴任先は治安も最悪でスラム街やゲリラが横行し日本人への敵対心も強く

とても家族と共に暮らしていける環境ではない状況

そんな過酷な状況の中

よそ者として、日本人として、日本人らしく難局を乗り越えていく

…というのが大枠のあらすじとなっております。

これは文字通り

高度経済成長期の商社に仕える日本のサラリーマンの姿をモデルにしたものであります。

一般的に日本の高度経済成長期とは、1955年から1973年までの約20年を指しており執筆時の1989年はいわゆる成長期ではありませんでしたが

この時期、1988年から1992年までは日本経済は大活況、空前のバブル景気

真っただ中でありました。

そんなバブル景気の

1989年2月9日に手塚先生はお亡くなりになり本作は絶筆となってしまいます

つまりは手塚先生はバブル崩壊を経験されていないんですね。

ここは非常に大きなポイントになります。

手塚治虫が高度経済成長とバブル期の問題を執筆時点でどう捉えていたのか

経済成長を遂げた日本が何を得て、何を失ったのか?

それらをテーマとして

「日本人とは何か?」を鋭くえぐったのが本作なのであります。

これは

今の価値観の読者が読むと理解できないところが多くある作品だと

感じます。

日本という国が当時の世界ではどのような立ち位置だったのか。

この辺りの時代観、ジェネレーションギャップを感じる一作ではないでしょうか。

というのも、驚くべきことに当時の世界企業時価総額ランキングのトップ10に日本企業が8社も入っていたのはご存じでしょうか。

それこそ今でいうGAFAが日本企業だったんです。

世界ランキングで日本企業が総ナメしていたんですよ。

それがわずか30年ほど前の話です。

ニューヨークのロックフェラーセンターを三菱地所が買収したり

ハリウッドではソニーがコロンビアを買ってましたし、

松下電器がユニバーサルを買収したり

日本企業がアメリカ経済を次々と買収した時代でありました。

にわかには信じられないと思いますがそれほどまで日本の影響力が大きかった時代なのです。

ちょっと驚きですよね。

まぁ…これも支配者の策略だったんですけど、それは置いといて…。

その時代に会社のために身を削って働く男の姿を描いたのが

この「グリンゴ」であります。

本作の紹介にあたり色々思うところは

これまでのようなあらすじや見どころの紹介というより作背景をしっかりと

認識した上で読むことをオススメしますので今回はその辺りも振り返ってみたいと思います。

本作では会社のためにわき目もふらずに働く

まさに仕事に憑りつかれた男が主人公なのですがこの時代観を知らない人からするとこの光景は異様に思うかもしれません。

ボクはこの時期まだ学生でしたけど

でも当時は「モーレツサラリーマン」なんて言われていたように

このスタイルが当たり前だったんです。

これがスタンダードだったので

現代の働き方改革や「ブラック企業」なんてモノサシで測っちゃうと

日本中の企業が一億総ブラック企業という時代でありました。

「24時間戦えますか」なんて信じられないほどに過激なキャッチコピーもありましたしね(笑)今なら炎上間違いなしのCMですよ。本当に。

でも当時はこれが当たり前であり、それがいたって普通でありました。

お断りしておきますがボクは「ブラック企業」を肯定しているわけじゃないですよ。

「残業で自殺」なんてありえない事ですし当然無くすべきことですけど

労働に対する考え方が今とは全然違っていたというひとつの事実だということを押さえておいてくださいね。

この世界から見た日本人の異常さ

これを社会派ヒューマンドラマとして描いたのが本作なのですが

先にも述べましたが

手塚先生は本作執筆中に病のためこの世を去ってしまいます。

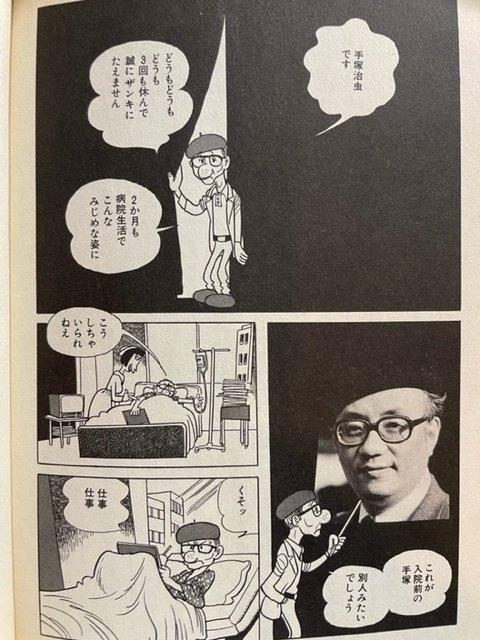

手塚治虫最後の言葉は

『頼むから仕事をさせてくれ』という

超絶一人ブラック企業というシャレにもならない名言を残すわけですが創作に命をかけてきた天才が創作の最後にこの題材を描いているという皮肉…。

なんだか運命的なものを感じざるを得ませんが

本作の最後の6回分はすべて病院のベッドの上で描かれたものとされており

巻末には、手塚先生自身のキャラクターが死ぬ間際の死人のようなガリガリの状態として登場しています。

この後間もなくして世を去ってしまうので

おそらく先生は死期を悟っていたと思われます。

残念ながら作者の死によって作品自体は未完となってなってしまいましたが

それでも巨匠が最後に時代を切り取った作品として

「日本人とは」

という日本人としてのアイデンティティを問う作品は間違いなく読んで損はないと思います。

手塚治虫がバブル期の日本人に問いかけたかったものは何だったのか?

これを読むだけでも十分価値はある作品だと思います。

ちなみにあのマンガ好きのホリエモンが「残尿感がハンパない」マンガとして激推ししてました。

「残尿感」つまりは続きが気になってしょうがないって意味ですね。

話を戻しまして…

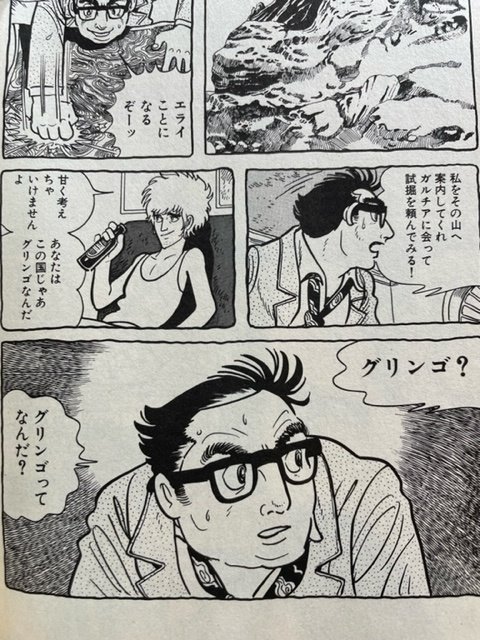

タイトルの「グリンゴ」という意味ですがこれはスペイン語で「よそもの」という意味であります。

日本という鎖国国家だった人種が異国の地で「よそ者」扱いされ、そこで「日本人」として生きていく。

日本人って集団に流される国民性で

「赤信号みんなで渡れば怖くない」という性質を持つのは

日本という国土があるからできる訳で

それが違う土地へ移った場合、そこで日本人はどう行動するのか。

その精神性が本作の本質でもあります。

手塚先生は

「日本人という民族は一体何なのか?」を描きたいと語っていたように

日本人という閉鎖的な民族が日本人らしき人間がいない土地へたった一人放り出されたらどうなるかと。

これを手塚治虫が日本人に問いただしているわけですね。

ボクたち本来の「日本人らしさ」ってなんだろうと考えたときに

日本人らしさとは日本という環境にいるから発揮されているんじゃないか?

日本とは全く違う文化に紛れた時に、

ボクたちは日本人らしさを発揮できるのか?

という問いであります。

「日本人」というステータスが通用しない土地に行ったときに

果たして日本人を貫けるのか?

自身の「日本人」としてのアイデンティティを貫けるのかというシニカルな問いです。

なかなかに深いテーマですよ。

高度経済成長期は皆と同じことをやっていれば生きてこられた時代です。

つまりはアイデンティティがなくても生きれた時代

しかし時代は大きく様変わりして現代は個人の時代、

個性の時代と言われる現代ですから

まさに真逆の価値観を持つ時代になりました。

本作では日本人らしさを捨てなければいけない状況の中

寡黙なまでに日本人を貫く男の姿が描かれています。

過酷な状況でも仕事をする日本人という姿や

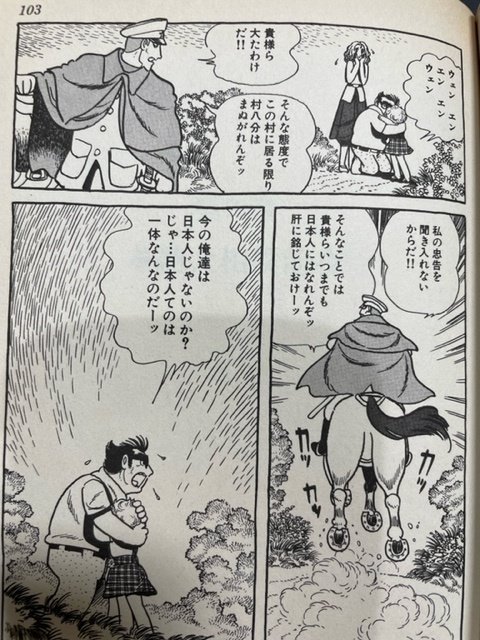

戦中のまま時間の止まった謎の日本人村も登場します。

そこは未だに日本の勝利を信じ込む日本人移民が暮らす村なんですけど

横井正一さんのような村が描かれているんです。

この逆説的な設定が非常に効果的なフックになっていて世界から見た日本人の姿が客観的に見ることができます。

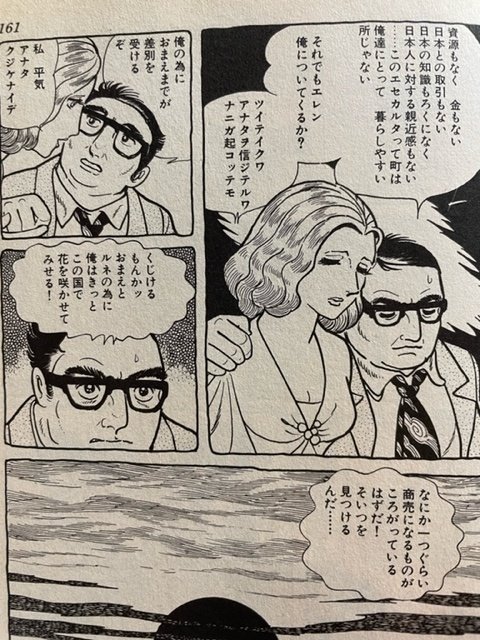

あと奥さんがフランス系カナダ人の金髪美女で

日本人とは対極的な立ち位置として描かれているのもポイントですね。

見た目に反して茶道を嗜むほど日本文化に精通し、日本人以上に日本的な女性の設定なんですけどその奥さんをして

「日本ハ世界ノドコノ国ヨリモ変ワッテイマス」と言ってますからね

このマンガを読むと世界から見た我々日本人の姿に「はっ」っとさせられるところが見えます。

自分たちって世界から見ると相当可笑しな国なんだなぁと

何が正解なのかは分かりませんが

何もかも失われた状況ですら仕事のことを考えている主人公…。

人生が仕事に憑りつかれているような

これこそがモーレツ日本人と言わんばかりのキャラクターでありますが

手塚先生はこれが良いとも悪いとも表現しておらず

ただ淡々と当時の日本人像を描いているところを見ると明確な答えを示しているよりも現在進行形で進む日本人像を描いていたんだと思います。

絶筆になってしまったのでこの先の展開に

手塚先生なりの答えが用意されていたのかも知れません。

それはもう知る由もないわけですが…

日本人の異常さの中でも際立って異常だった手塚治虫

そんな手塚治虫が描く日本の姿、日本人の姿…

答えのない絶筆の一作としてぜひこの時代にお手に取ってみて自身のアイデンティティに触れてみてはいかがでしょうか。