悪女を描いた「人間昆虫記」は手塚治虫自身の苦悩のことなのか?

今回は手塚治虫屈指のダークエロスの傑作「人間昆虫記」の

深堀り考察をお届けいたします。

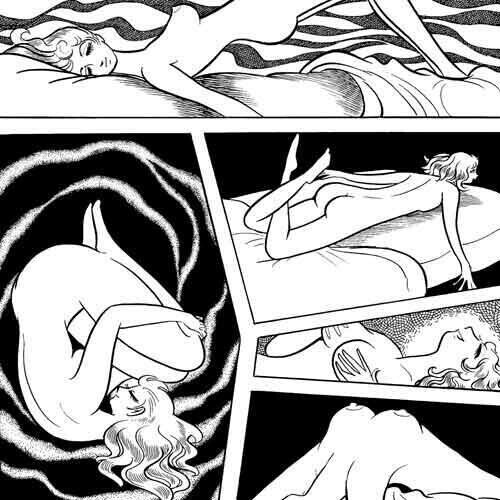

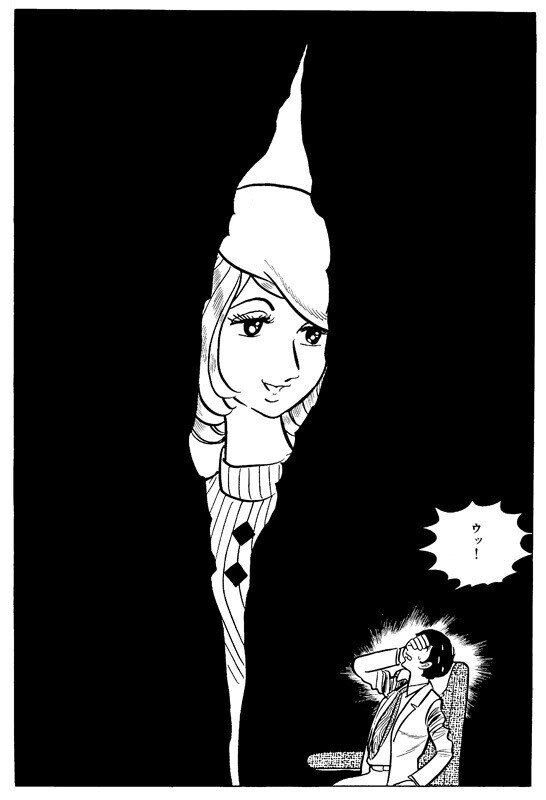

これは「模倣の天才」と呼ばれる知性と美貌を兼ね備えた才女が

目的のためならどんな手段も選ばず他人の才能を吸い取り

社会を生き抜いていくという作品なのですが

この作品は

他人の才能に人一倍嫉妬する手塚先生自身の姿を描いているのでは?

と言われている作品であります

しかしボクははっきり違うと断言して

その理由も含めてその考察を今回お届けしようと思います。

それでは本編いってみましょう。

------------------------

まず「人間昆虫記」とは前回記事でご紹介しておりますので

ご覧になられていない方はまずそちらをご覧ください。

それでは冒頭に申し上げましたが一般的に本作は

主人公「十村十枝子」の「模倣の才能」について

他人の才能に人一倍嫉妬する手塚先生自身の姿を描いているのでは?

と言われております。

連載時の1971年はまさに漫画家生活のドン底の時代であり

「手塚は終わった」「時代遅れ」と言われまして

先生自らも「冬の時代」と語る時期で

さらにこの後に虫プロ商事、虫プロダクションが倒産しますから

本当に喉から手が出るくらいヒット作が欲しい時期に描かれた作品であることは間違いありません。

だから余計に

ヒット作を描くためなら他人の才能を奪ってまでも欲しいと願う手塚先生の心情が滲み出た作品だなんていわれております…

…しかし

額面通りに読んで時代背景を考察すると

確かにそう読み解けると思いますけど

ボクはむしろ真逆だと思っています。

十村十枝子の「模倣の才能」というのは当時の高度経済成長期の時代と

そこに生きる日本人のことを指していると思います。

ここら辺は前回記事でも少しお話しておりますが

あらゆるものを飲み込み爆発的に成長した国家や人間たちへの皮肉であり

決して作者自身の迷走じゃないと思います。

その理由として

「ばるぼら」で才能論、芸術論を語っているということです。

クリエイターが望む才能との向き合い方を

「ばるぼら」で示しているからなんです(下部過去記事どうぞ)

これは完全な推測でありますが

「人間昆虫記」が描かれたのが1970年です

そして「ばるぼら」は1973年です。

「人間昆虫記」で手塚先生自身の事を描かれていると言われたことで、

あえて対抗して「ばるぼら」を描いたんじゃないかなと…。

同じ「才能」というものをテーマにしてアプローチの違う描き方をしているのは少なからず何かしらの思いがあるんだろうと思われます。

その観点から見ても「人間昆虫記」の手塚先生自身であるという解釈にはボクは疑問を持っちゃうんですよね。

そして

「模倣」という考え方について手塚先生は面白いコメントを残しておられます。

「20世紀の芸術はたいていパロディか引用と言える。

コラージュの最たるものがスピルバーグ。

ボクは20世紀の印象を編集しているだけ、適当に味付けしているだけ」

と語っておられます。

この事から少なからず世の中のものはパロディか引用であり

手塚先生自身もその中のひとりであると言っております。

つまり「模倣」というのは当たり前のことで、

自身も含めて芸術はほぼすべてが「模倣」から来ている

そこに編集、味付けを加えることで自身のオリジナルになっていくと言っておられる訳ですね。

模倣して自分のものへ吸収していく天賦の才というくだりは

手塚先生にも当てはまるところではありますが

他者のものを奪い、自らのものにして他者を破滅させるという点は

手塚先生のそれではありません。

この「模倣」と「パクリ、盗作」といった線引きが非常に難しく

オマージュ、コラージュ、パロディといった程度に留めておき

作品の影響、インスパイアを独自の解釈で咀嚼していくことが

手塚先生の言う編集にあたるのですが

当時の日本はその編集能力のない輩が横行していたんですね。

ある種の防衛本能的にあらゆるものを飲み込んでは吐き出し

人も社会も大きくなっていった時代です。

そこに手塚先生は空虚感を感じて

その惨状を皮肉を込めて描いたんじゃないかな…。

現に本編で「十村十枝子」は自ら何も生み出していませんし

自身も幸せを感じていません。

手塚先生はいかなるスランプであってもハンパじゃない熱量を持っていましたし決して空っぽな人ではありません。

これはやはり現代人特有の孤独感というのを描いていたんだと思います。

あとはですね。

連載時にはなかったんですけど単行本化の際、

目次に昆虫の名前が入るように改編(付け加えられた)されました。

春蟬(ハルゼミ)の章

浮塵子(ウンカ)の章

天牛(カミキリ)の章

螽蟖(キリギリス)の章

4章のタイトルが付け加えられているのですが

この「昆虫」の意味するところは

春蟬(ハルゼミ)は春のセミという意味でただただうるさい。

うるさいだけの存在。

浮塵子(ウンカ)とはイネの害虫で米の収穫に大打撃を与えるどうしようもないやつです。

天牛(カミキリ)とはカミキリムシのことで何でも食い散らかす害虫、人間の敵です。

螽蟖(キリギリス)とは

鳴き声がうるさく臆病であり享楽的生活者

イソップ童話でも「遊び呆けて何の備えもしなかった道楽者」として描かれています。

というような解釈ができます。

なぜこのようなタイトルがそれぞれに付けられたのか

これもやはり世間の声に対しての反論なのだと思ってしまいます。

タイトルそれぞれに現代社会における害悪な人種に対してのあてつけのような気がしますね。

作者の意図が必ずしも世間の声と一致しているわけではないことを

わざわざ説明することでもないので

このような形で表現したんではないでしょうか。

やはり改編で付け加えられたこの昆虫の意味というのは

そういう事だよって言うメッセージに見えちゃうんですよね。

そして最後に決定的なものがありまして

手塚先生曰く

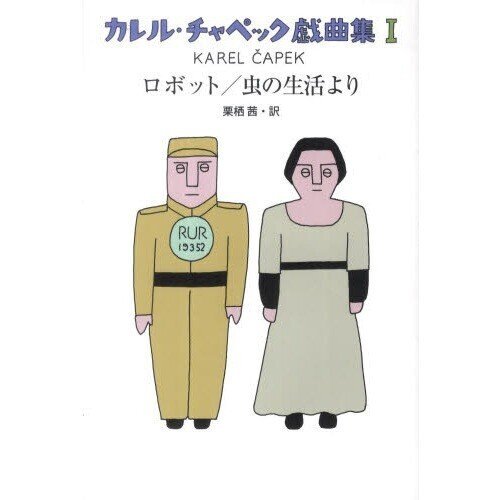

「カレル・チャペックの「虫の生活」を思い浮かべていました」と言う一文があるんですね。

カレル・チャペックと言えば手塚先生お気に入りの作家でこの「虫の生活」という作品は

昆虫の生活になぞらえて、人間社会への皮肉、風刺を描いた有名小説です

文明を持った人類もやってることは虫と変わらないと言った内容で

まさしく「人間昆虫記」のモデルとなった作品です。

このことからも自身の物語ではなく現代社会の風刺作品であるということが分かります。

以上のことからもですね。

一般的に言われている

「他人の才能に嫉妬する手塚先生自身の姿を描いているのでは?」という説について反論といいますかボクの解釈を述べてみました。。

いかがでしたでしょうか。

そもそも

模倣とは必ず第三者がいるわけで社会性が最も大事な要素であります。

「模倣」の在るべき姿というのは他者をリスペクトするところにあるわけで

他者を破壊することが目的ではありません。

それをないがしろにした日本の経済的模倣や、当時の現代人の模倣のことを

本作「人間昆虫記」では皮肉っており

手塚先生自身のことを描いているわけではないということが

お分かり頂けたのではないかと思います。

まぁいろんな解釈が生まれる作品ですのでボクの解釈の押し付けではなく

皆さんそれぞれが作品を通してどのような感想をお持ちになるのかぜひ一読されてみてください。

ひとつだけ確かなことがありまして、

最後にこの言葉で今回の動画を締めさせていただきます。

それは…

モノマネ芸では到達しない領域、それが「変態」

であるということでございます。

というわけで今回は「人間昆虫記」の深堀り考察でございました。

最後までご視聴くださりありがとうございます。