【紀行】桂浜船渠(呉市倉橋町)

早瀬大橋を渡ると江田島市。

家人にオーダーされ、「だし道楽」で出汁(白出汁)を買う。

通販だと送料・受取手数料を取られるので車で赴く。。だけだともったいないので、久しぶりにヒト島手前の倉橋島に戻る。気候はからっと初夏の風。

今回は出汁四本(1.5Lボトル・濃縮タイプ)をもとめました。これで、暑い時期に出汁を買い求めに来る必要もございません。

紫外線バシバシ降り注いでおりましたが、車内UVカットガラスにて心配ご無用。

で。

倉橋と云えば…桂浜。

往古より開かれた海岸として、都から遣唐使に赴く船団はこの桂浜に停泊。万葉集にも歌われる浜辺でもあり、停泊のみならず船舶の修理等にも長けており。補修・建造用の船大工も住んでいた由。

《 桂浜船渠跡 》

古くから和船の建造は砂浜で行われていましたが、倉橋島では江戸時代の元文・寛保(1736~1743)の頃、天然の入り江を改良した船渠が考え出されました。

潮の干満を利用して和船の引き上げ、進水を効率的にさせる船渠は当時としては新しい発想の造船方法でした。

明治に入り、西洋型船の普及と船舶の大型化により、明治15年(1882年)船渠は大きく改良されました。

「トック」(←右から左読み)として紹介されています

入江を回り込んで松林があるのが、扉絵桂浜の海岸線。

そして、現在も復元されてあるドック(船渠跡)がこちら。

ワタクシの撮影位置こそ、かつて海に向けて出入りする船用通路でした。

復元路線なので、水路に関しては定かではございません。水路上には神社の太鼓橋とか掛かっておりますし。

桂濱神社についてはこちら。

初々しい…というか香ばしい時代のエントリーにて触れております。あれから、かれこれ一年近くが経っております。月日は百代の過客…でございます。

船渠跡にもどると、隣接して小祠アリ。

《 財崎神社本殿(桂濱神社・御旅所) 》

財崎神社本殿は明治03年、日向飫肥(ひゅうが・おび)13代藩主伊東左京大夫祐相(すけとも)より発願され建立。

比較的新しい小社殿ですが、時代に即したしっかりした様式を持っています。やや立ちの高いところに特徴がありますが、これは地域的な特徴で、この建物が、土地の伝統をしっかりと受け継いでいることが知られます。

桂濱神社の祭礼日は08月15日。

当日、御神輿が桂濱神社本殿前から出立して、太鼓橋を渡り。松並木を練り歩いて当社「財崎神社」まで行脚。神前にて祭事を行い御神幸(ごしんこう)を奏上して神遊の後、元の桂濱神社に還御(かんぎょ)。

…と、いった流れでしょうな。

漁協の皆さんはじめ、地元の方々にとっては楽しみの1つ。今年はおちついて、祭事が斎行されます様に。

財崎神社が立地する桂浜地区は近世において造船業が栄えた地域であり、中国地方のみならず広く四国・九州の諸藩からも注文を受けていたことが知られています。

棟札に「御用達」と記された友澤半三郎敬明は、桂浜の才ノ木で造船業を営んでいた友澤家のもので、明治元年(1868年)に飫肥藩から注文を受け。同藩「興隆丸」の建造を請け負った人物です。

この本殿は、この興隆丸の完成成就を宿して、飫肥藩から奉納されたものと考えられます。

本当は…。

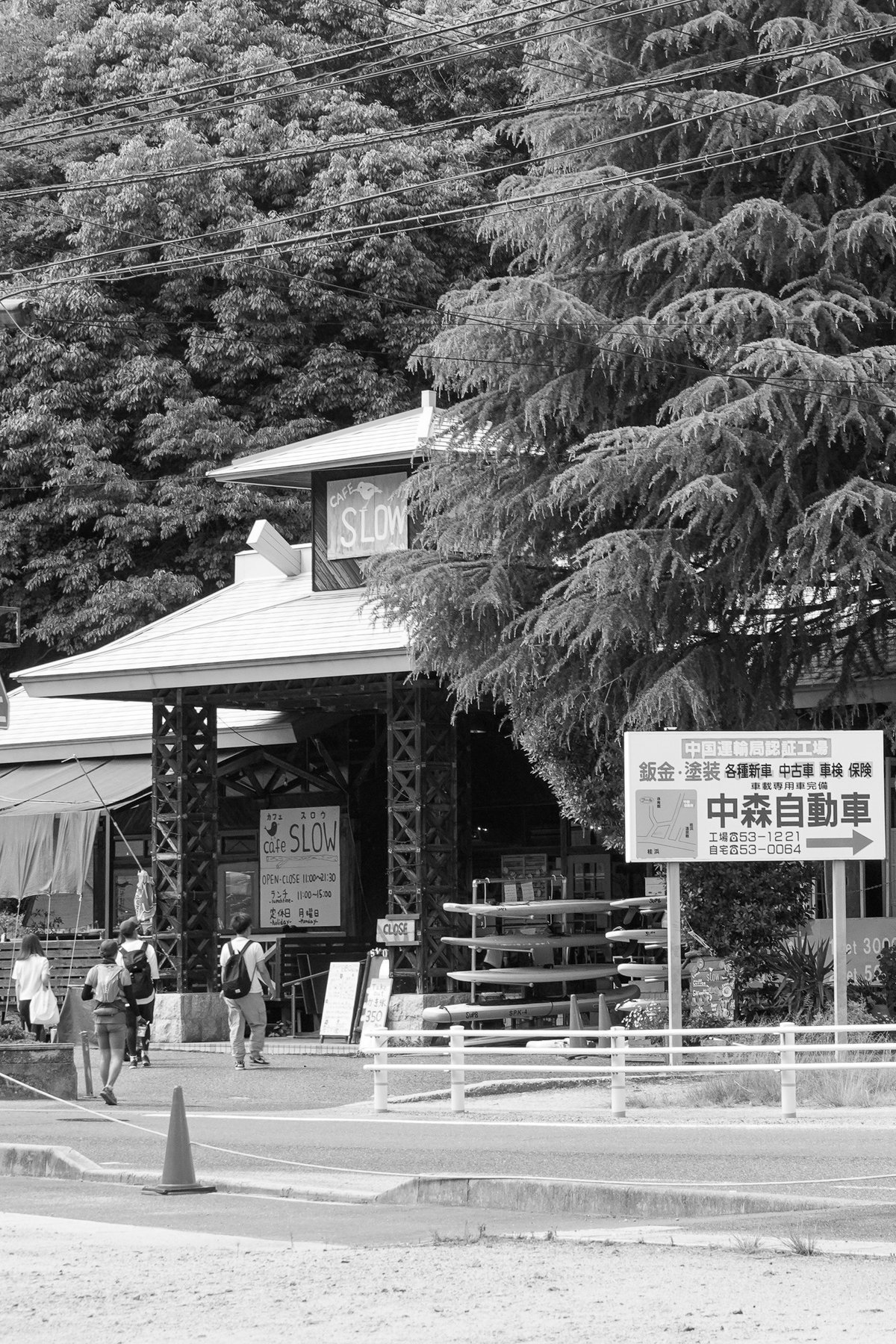

桂浜の海沿いCAFE『SLOW』に立寄り、地元特産のイカを使ったハンバーガーをいただく気持ちになっておりましたが…お昼時と見えて「ヒャっハー」系の方々が屋外テラスでBBQの真っ最中。

さらには、下心うごめく学生さん達も店に向かって移動中。(あれは何なんだろーね…合ハイ?昭和じゃないんだから、そうは云わないか)

君子危うきに…の例えの如く。

食事は別所でいただくこととして、移動決定。

祭事以外はさしたる用事もなく。誰訪れるでもない財崎神社の拝殿(神楽殿?)も閑散としており。穏やかな風が海岸を吹いておりました。日中、灼熱の日々はもうそこまで来ております。

長文御披見、感謝致します。(合掌)