INFJが構造化をわかりやすく解説する 何をやってるのか、そのメリットとは?

この記事の補足説明として

・構造化とはなにか?そのメリットとは?

・情報を圧縮するとは何をしているのか

を解説していこうと思う

今回はAIと対話しながら解説する

要するに、わかりやすくするために情報を整理すること。それが構造化っすね。

例としてはね

・文章の構成を整理する。例えば序論・本論・結論のように構成を作ったり、物語なら起承転結や序破急に分けたりすることだよね。

・エクセルでやるデータ整理も同じだね

・家計簿で品目ごとに出費を整理するのも一例だよ。

・Webの解説記事では、見出しや段落を付けたり、参考書の目次を作ったりするのが当たり前だしね。

こうして、「これ、何が言いたいの?」とか「どこに何の情報があるの?」とか「品目ごとにいくらお金がかかったの?」といった、必要なことを整理していく。そうすることで、自分も相手も理解しやすくなるように内容を整理するのが、構造化ってことだね。

実を言えば、構造化自体は日常生活でもやってる。例えば

・部屋の片付け→物を取り出しやすく使いやすいように並べて整理する=構造化

・買い物でどのルートをどう通れば、効率よく移動して時間を節約できるのか=行くべき店と通るルートを整理する構造化

あと、マトリクス化するのも構造化。

そして構造化のメリットは↓

見やすく、探しやすく、理解しやすくなるわけですね。

そして記号化までやってしまえば、情報が圧縮されて、覚える負担が異常に軽く楽になります。

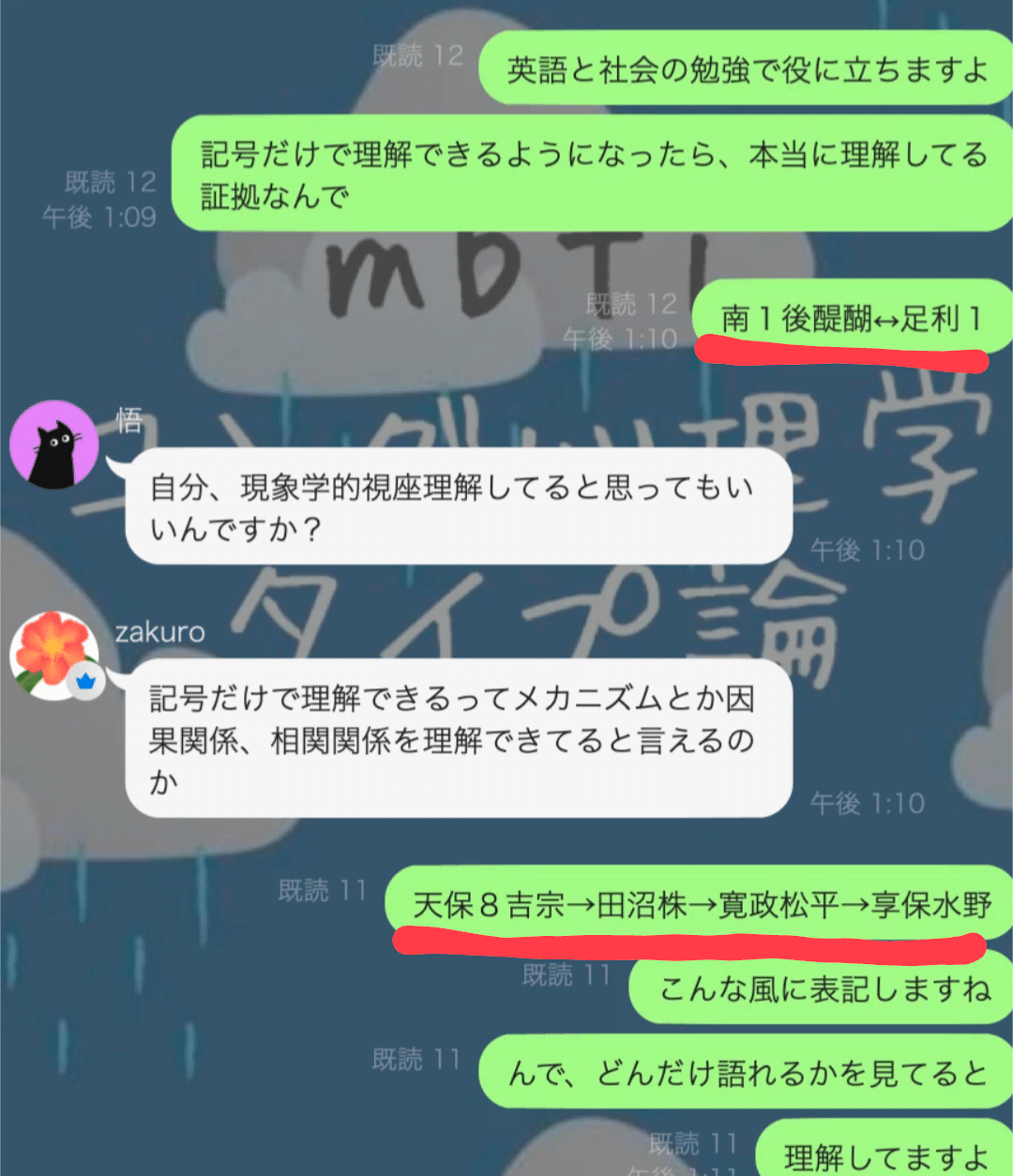

赤線のとこがまさにそう↓日本史の権力者とその対立や変遷をシンプルに整理してる。

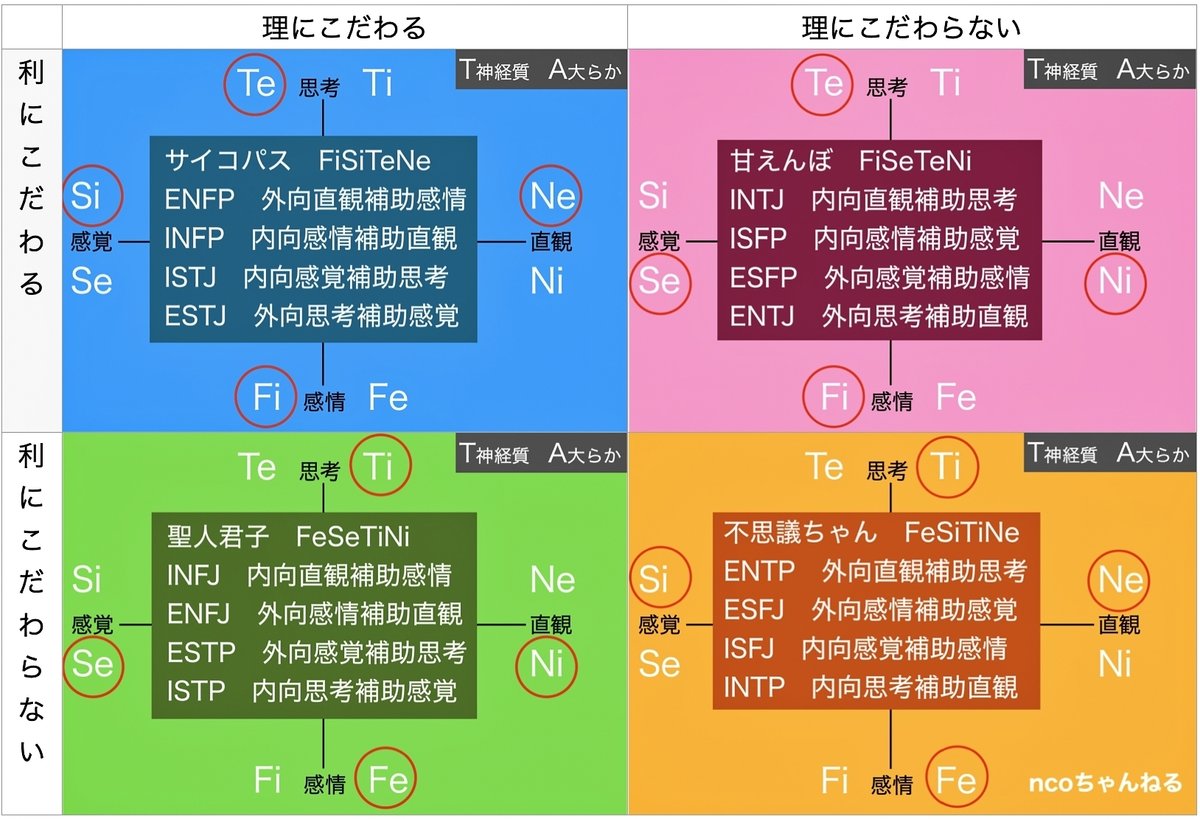

あとは機能セットとか

これはncoさんのこちらをみた方がいい。

哲学も経済学もサッカー戦術も整理されてる

このように構造化を使うことで、例えば勉強で知識を整理し覚えるのが楽に早くできるようになります(ついでに構造化の過程の中で、理解も深まる一石二鳥✌)

あとはメカニズムの解説をする

メカニズムはこのようになってる

構造主義的に記号を抽出

→意味を持たせるように記号を並べる

→記号だけで理解できるように中間項の理解

→パロールで解説して完了

参考書を例にすると

記号の抽出→目次の各項目

意味を持たせるように並べる→1章2章3章…と並べる。章ごとの内容も加味して並べる(序論と本論と結論)

記号だけで理解できるように中間項の理解→参考書の内容を理解していく。目次の項目だけみたら内容をある程度思いだせるようにする

パロールで解説して完了→話し言葉で解説を自作してみて、自分や他人に通じるかチェックする

その結果が↓

タイトルや目次だけ見れば、内容が頭に浮かぶので、短い時間で内容を思い返せる状態になる。

んーでもまだ理解しやすいか怪しいので、心理機能作文を元にしてさらに深掘り。

記号化した理解(FiをSeする)

中間項を説明する(私が好きなものが目の前にある)

心理機能なら、こうやって記号とその意味を、自力で繋げることで、覚える文字数が圧縮される

14字→私が好きなものが目の前にある

7字→FiをSeする

あとで思いだすときに「ああ、ESFPってFiをSeするんだな」と短い時間、少ない文字数で記憶から引き出すことができる(しかも内容を理解したままに!)

まとめ

・構造化とは「物事を分かりやすくするために整理すること」

・メリットは「少ない情報から多くの内容をすぐに引き出せる=情報の圧縮」によって、時短と博覧強記が両立できること

・情報を圧縮するとは「コンパクトに情報をまとめて記号化すること(=シンプルな表現にまとめる)」

これが構造主義的圧縮勉強法の解説になります。