財務分析の新常識|サンキー図による決算書の図解化

こんにちは!財務分析専門サイト「ザイマニ」看板猫のロアです🐈

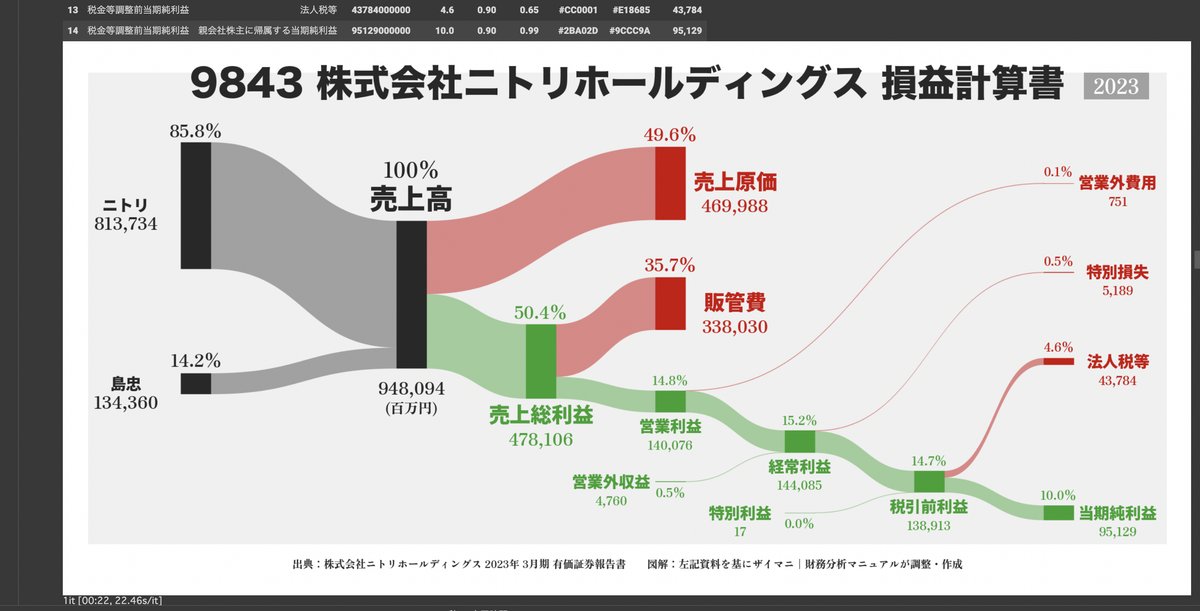

本記事ではサンキーダイアグラム(以下サンキー図)による新しい決算分析術について解説します。いきなり「サンキー図」と言われても聞いたことがない方が大半だと思いますのでまずは具体例を紹介させてください▼

これはニトリホールディングスの損益計算書(PL)のサンキー図です。左側にセグメント別の売上、右側には各種利益とコスト項目が並んでおり、各項目の帯の太さがそのまま数字の大きさを示しています。特に会計・財務初心者が各社のPLを効率的に分析したいシーンで重宝する図解です。

上記のようなサンキー図は、海外でこそ多用されていますが国内ではほとんど浸透していません。そこで今回はサンキー図の強みや弱み、おすすめの利用方法などを丁寧に解説いたします。ぜひ最後までご覧くださいませ。

1|サンキー図の独自性、強み弱み

まずはサンキー図の強み弱みを丁寧に言語化していきます▼

1-1|各項目の売上高比率を視覚的に伝えられる

1-2|各項目のプラスマイナス情報を瞬間的に伝えられる

1-3|長期間の時系列分析とは相性が悪い

1-1|各項目の売上高比率を視覚的に伝えられる

サンキー図の顕著な強みは「各項目の売上高比率」が視覚的にパッとわかることです。各セグメント売上の割合はもちろん、売上高原価率や売上高営業利益率、売上高当期純利益率もすぐに分かります▼

また、上記の良品計画のサンキー図からは以下のようなことがすぐにわかりますね▼

・国内での売上が最も大きい(売上高の59%)

・売上総利益→営業利益で利益額がガクッと減っている(販管費が41%)

・営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失はすべて小さい(1%以下)

これらの情報は数字の羅列である決算データや、以下のようなPLのボックス図ではすぐに判別できません。従来の分析手法と比較して、サンキー図は情報密度が高い(内包する情報量が多い)図解と表現できますね。

BS PL CFのボックス図(比例縮尺図)

各項目の売上高比率がすぐに読み取れる、その比率を視覚的に伝えられることがサンキー図の大きな強みと言えるでしょう。多少数字が苦手なビジネスマンや企業研究中の就活生にも情報を届けやすいため、財務分析初心者への勉強会、プレゼン資料でも重宝すると感じています。

1-2|各項目のプラスマイナス情報を瞬間的に伝えられる

やや前項と重複しますが、各項目、特に利益のプラスマイナスがパッとわかるのがサンキー図の強みです。例えばRIZAPのPL図解を見てみましょう▼

売上総利益は緑色ですが営業利益以降の利益はすべて赤色、つまり赤字であることがすぐに分かります。営業利益の段階で赤字なので本業が上手くいっていないのかな?といった仮説も生まれますね。

また、こちらの旭化成のサンキー図からはどのようなことが見えてきますか?本業の成績である営業利益は黒字ですが…

経常利益まで黒字、その後は特別損失が原因で赤字になっていることが分かります。特別損失の割合が大きい(線が太い)ため、何があったのか気になりますね。

そして、松竹は逆パターンです▼

営業利益は赤字ですが、その後の営業外収益と特別利益が大きく、経常利益以下はすべて黒字になる珍しいケースです。こういった「各利益のプラスマイナスが途中で入れ替わる」損益計算書の図解はサンキー図と非常に相性が良いですね。効率的に全容を把握したいときに活躍します。

ここまでサンキー図の長所・強みに触れてきましたが、短所・弱みも解説しておきましょう▼

1-3|長期間の時系列分析とは相性が悪い

サンキー図は棒グラフや円グラフなど、一般的なグラフ形態に対して情報密度における優位性がありますが、各図解の情報密度が高いが故に長期間の時系列分析とは相性が悪いと感じています。

端的に言えば、5~10年など長期間の推移を分析したい場合は棒グラフ(ボックス図)や折れ線グラフの方が適しています▼

サンキー図を活用して同様の時系列分析を実行する場合、図解が5点必要となり、それらをすべて並べて比較するのは手間がかかります。長期間の時系列分析、趨勢分析のタイミングでは素直に棒グラフ(ボックス図)や折れ線グラフを活用することをお勧めします。

ただ、2〜3年程度の時系列分析ならしっかり機能します(差分や変化をすぐに見比べられるため)。特に、V字回復の要因分析には便利ですね▼

コロナで落ち込んだ業績を見事に立て直したANA。2022年と2023年のサンキー図を並べてみました。主に売上高アップ、原価率ダウンで黒字転換したことがすぐに読み取れます。

その他にも、2022年は赤字補填のためか特別利益が大きいことが分かります。どのように特別利益を稼いだかも気になります。有価証券報告書を見ればすぐに検証できますね(大半は土地・建物などの固定資産売却益でした)。

自社の財務がどれだけ改善したかを雄弁に示すことができるため、投資家や銀行向けのIR資料として活用するのも価値が高そうです。コロナなど、大きなイベント前後でサンキー図を作成して並べるのも面白いでしょう。

以上が他のグラフ形態にはない、サンキー図の独自性についてでした。上記の特徴をもとに、従来の分析方法とサンキー図による分析を比較します▼

2|決算書 vs ボックス図 vs サンキー図

本章では損益計算書に焦点を絞り、3つの分析手法の比較を行います。各分析手法は以下のようなイメージです▼

・決算書:損益計算書を見てそのまま分析する(数字の羅列状態で分析する)

・ボックス図:損益計算書をボックス図にして分析する

・サンキー図:損益計算書をサンキー図にして分析する

2-1|比較観点

企業の財務分析で多用される以下の4つの観点で比較します。

① 実数分析|A社の売上高はいくら?

② 比率分析|A社の売上高当期純利益率はいくら?

③ 時系列分析|A社の売上は前年比で何%成長した?

④ 実数分析|A社の売上はB社の売上と比べてどう?

例えば「損益計算書の実数分析をするならどの手法が最もマッチしているだろうか?」といった形で比較を行います。結果がこちら▼

2-2|比較結果

ザイマニは各分析手法を上記のように評価しています。それぞれ簡単に解説させてください。

まず、実数分析や比率分析についてはサンキー図を見るのが効率的です。これは上記で解説したサンキー図の情報密度の高さによるものです。他の分析手法による具体例を交えつつ比較してみましょう▼

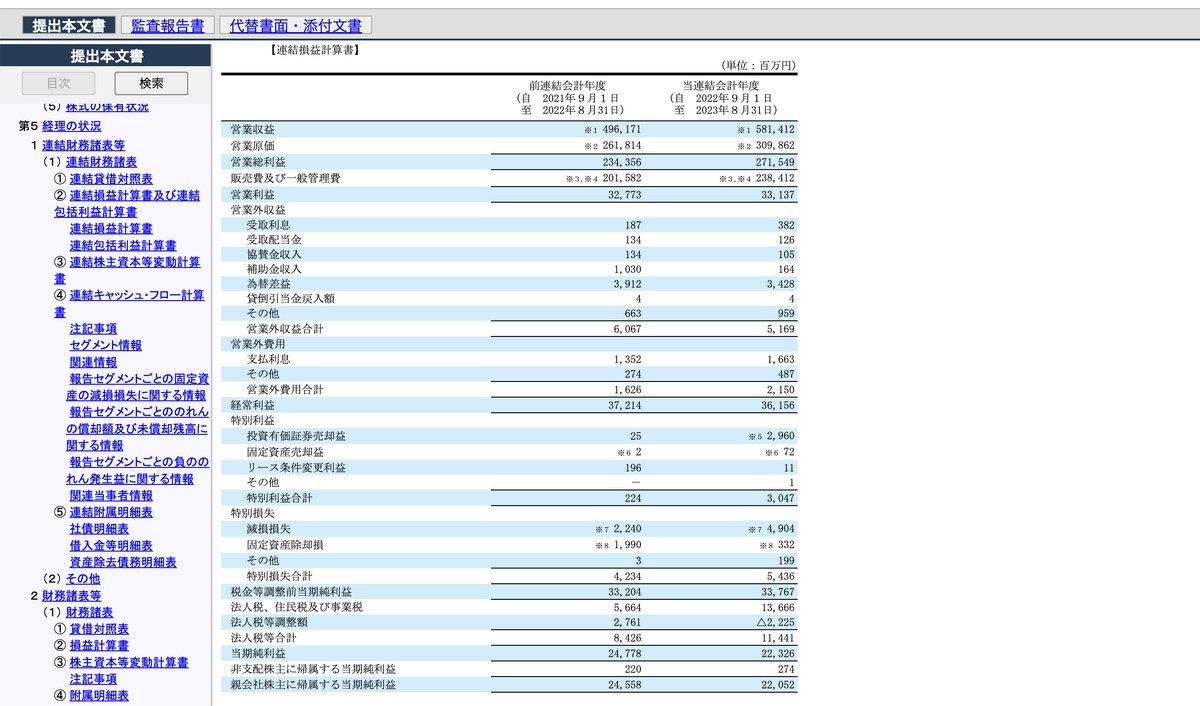

例えば決算書(損益計算書)を見てそのまま分析する場合、セグメント情報の記載がなく、別ページとの往復が必要となります。また、当たり前ですが損益計算書上には各項目の売上高比率に関する記載はないため、自分で算出するもしくは他のページ・資料にあたる必要があります。

続いて、損益計算書のボックス図について。こちらは各項目の割合(売上高比率)を捉えることに長けていますが「情報を入れすぎるとゴチャゴチャして読み取りにくくなる」といった弱点があります。

例えば以下は各年度の売上高・売上原価・販管費・営業利益でボックス図(棒グラフ)を構成していますが、この辺りが情報量の限界だと考えています。

もちろん、セグメント情報や経常利益、当期純利益の情報追加は技術的には可能ですが、値が小さい項目が乱立するグラフは読み取りにくく、ボックス図の価値が低下してしまうでしょう。

要するに、実数分析や比率分析においては情報密度が高い(内包する情報量が多い)サンキー図に軍配が上がります。

一方で、(長期間の)時系列分析や競合分析ではボックス図が最も便利です。

サンキー図は画像ひとつひとつの情報密度が高いが故に、3年以上の時系列分析や3社以上の競合比較で使うと「各項目に絞って比較しにくい」つまり、使いにくいと感じます。ただ、2社間の比較なら上手く機能します▼

ニトリと良品計画(無印)の損益計算書をサンキー図で比較してみました。ニトリの方が全体的に緑の線が太い、つまり利益率が高いことが分かります(法人税もガッツリ払っていますね)。

以上が、決算書・ボックス図・サンキー図の比較結果となります。要するに「3社以上の比較や長期の時系列分析ならボックス図」「1〜2社及び短期間の分析ならサンキー図」を活用するのがおすすめです。

サンキー図なら損益計算書+セグメント情報を図で俯瞰できるため、収支状況の効率的な把握が可能です。加えて「なぜ営業外損失がこんなに大きいのか?」といった仮説が生まれるきっかけにもなりますね。就職先・転職先・取引先・投資先企業などを選定する際の一次調査にもぴったりです。

最後に、サンキー図の作り方について簡単に解説します▼

3|ザイマニのサンキー図の作り方

サンキー図は様々なツールで作成可能ですが、ザイマニは独自開発したPythonプログラムを活用してサンキー図を描画しています▼

こちらのプログラムは一般販売はしていませんが、ザイマニ財務分析ゼミのコアメンバー限定で共有しています。「自分でサンキー図を作ってみたい」という方は以下の記事でゼミの詳細をご確認くださいませ。

また、ザイマニの財務分析図鑑カテゴリにアクセスすれば、上場企業約3,700社のサンキー図(2023年版)を閲覧できます。勤め先や取引先の上場企業など気になる企業のサンキー図をぜひチェックしてみてください。

まとめ

本記事では今までにない財務分析の手法として「サンキー図」を提案しました。以下、簡単に内容をまとめます▼

サンキー図の概要・特徴

・損益計算書+セグメント情報の図解資料

・情報密度が高い(内包する情報量が多い)

・実数分析や比率分析で重宝

・短期間の時系列分析や2社間の比較でも便利

サンキー図のおすすめ利用シーン

・就職先や転職先企業の分析

・社内の財務リテラシー向上に関する研修

・IR資料、プレゼン資料での活用

サンキー図はデザイン性が高い図解資料であり、財務初心者が財務分析にのめり込むきっかけとしては十分な力を持っていると感じています。

ザイマニはこれから、BSやCFのサンキー図描画プログラムの開発などを通じて、サンキー図を広めていきたい、それこそ財務分析の新常識にしたいと考えています。

少しでも面白いと感じた方は記事のRTやスキなどで応援いただけると嬉しいです。引き続き、ザイマニをよろしくお願いいたします。

P.S.

ザイマニが開発したプログラムでは、プレーンな状態のサンキー図も作成可能です。ロゴやイラストを追加してより分かりやすい資料にすることも。

創作大賞でザイマニを知った方へのリンク集

・ザイマニ|財務分析マニュアル トップページ

・ザイマニのサイト案内資料

・ザイマニへのお問い合わせ

・ザイマニnote記事一覧|サイトマップ