アールトの「すごくシンプル」な家具は結局なにが画期的だったのか?

1930年代は、フィンランドデザインの大きな転換点でした。(ここに至るまでは、前回記事を良ければご覧ください)中でも、フィンランドデザインの躍進に貢献した人物の一人が、アルヴァ・アールトです。小国フィンランドがヨーロッパの国々と対等に付き合っていくために、社会は変化を渇望していました。一方で、まだ十分な物資も経済力もないという状況で、アールトはこのジレンマをデザインで巧みに昇華し、”フィンランドの魅力”を世界に向けて発信しました。

フィンランドデザインの巨匠、アルヴァ・アールト

アルヴァ・アールト(Alvar Aalto 1898-1976)は20世紀フィンランド建築・デザインを代表する一人。建築家として都市計画、公共建築、個人邸宅、規格住宅等を幅広く手掛けたほか、マサチューセッツ工科大学で教鞭をとった実績もあり、国内で500件、国外で90件ほどの建築プロジェクトに携わったとされています。また、彼が妻と友人と立ち上げたインテリアブランド、アルテックは世界的な人気を誇っています。フィンランドのデザイン振興に貢献した人物として、フィンランドの旧紙幣マルッカにその肖像が用いられていたり、その名を冠した大学(Aalto University)もあります。

アールトはヘルシンキ工科大学で建築を学び、建築家としてキャリアをスタートさせます。しかし、彼が世界的に有名になったのは、1920年代後半から取り組んできた家具デザインの方が先とも言えます。アールトはたびたび「建築は統合芸術だ」という言葉をのこしています。ドアノブから食器、家具、照明に至るまで、全てを併せて一つの建築である、と考えていたんですね。

家具デザインでの躍進、二つの契機

アールトが家具デザインで才能を開花させたのには、二つの大きな契機がありました。一つ目が、1929年に家具職人オットー・コルホネン(Otto Korhonen, 1884-1935)と出会ったことです。当時、トゥルク700年祭というプロジェクトに携わっていたアールトは、規格化されて大量生産できる家具を展示会で披露したい、と考え、同じくトゥルク市に住んでいたコルホネンと意気投合します。コルホネンは家具製造会社を経営する熟練の家具職人で、これにより、アールトは家具の知識と、家具を制作する場所を手に入れることができました。

そしてもう一つが、1935年に自身の家具ブランド、アルテックを設立したことです。アールト夫妻は、友人で芸術評論化のニール・グスタフ・ホール(Nils-Gustav Hahl, 1904-1941)、フィンランド随一の資産家で芸術愛好家のマイレ・グリクセン (Maire Gulichsen, 1907-1990)の援助を受け、アルテックを立ち上げます。今のようにSNSもない時代には、デパートのショールームや、国内外の展示会が、プロモーションの場として非常に重要でした。彼らの協力やアールト自身の国際的な交友関係もあり、アールトの家具は早くから国内外で注目されるようになりました。

アールト家具の3つのポイント

1933年、アールトの家具がロンドンの老舗デパート、フォートナム&メイソンで展示された時、著名なジャーナリストであり建築評論家のフィリップ・モートン・シャンド(Philip Morton Shand, 1888-1960)がこのようなコメントでアールトの家具を賞賛しています。

展示された家具はシンプルで、便利で、良く作られていた。その形はシンプルで明瞭であり、イギリス人が「洗練された」という言葉で要求することを見事に満たしている。・・・最近では、木製家具の時代は終わった、という考えが広まっているが、フィンランド人の家具職人は、このばかげた考えを終わらせたんだ。(“Wood Only” Arkkitehti, 1934)

ポイント1:木製の家具

シャンドが「木製家具の時代は終わった、という考えが広まっているが」と言っているように、1930年代と言えば、新たな素材として鉄、ガラス、コンクリート、といった工業的な材料が建築や応用芸術での主流になっていました。

フィンランドには広大な森林があり、国には木材、特にカバ材が豊富にありました。一方で、当時のフィンランドはまだ物資に乏しく、鉄やガラスやコンクリートといった工業的な材料がそれほど潤沢に手に入るわけではありませんでした。無理して持っていない材料を使うよりも、ふんだんにある木材を使った方が、よほど安価に大量の製品が作れて合理的です。

アールトは、ヨーロッパで流行りの素材に追従するよりも、自国に豊富な木材を活用することを選択します。

ポイント2:大量生産できる木製家具

アールトの家具は各パーツを規格化することで、大量生産を容易にしています。また、パーツごとの組み合わせで、豊かなバリエーションを生み出すことも可能でした。それまでの木製家具は、「職人が一つ一つ作り上げていくもの」という印象が強く、実際、コルホネンの工場では、1930年代でもこのような格式ある家具のセットが作られていました。

大量にある木材を機械的に扱うことができれば、短時間で同じ製品を、しかも安価に作れて経済的なのは明確です。コルホネンの工場で、二人は木材を煮たり曲げたりして、何度もスタディを重ねたと言われています。こうしたスタディにより、大量生産に向かないと思われていた木材を、規格的なパーツとして扱えるようにしました。

規格家具として特に重要なのが、1933年に完成したLレッグと呼ばれる脚のパーツです。こちらを使ったスツール60は、今なおアルテックの最も代表的な製品です。

一片の木片の上部に、木の繊維の方向に平行に短い切れ込みを入れ、そこにカゼイン膠に浸した細い板を差し込みます。木片を型に入れ、圧力をかけていくと、細い板が挟まれた部分が、木片の繊維にぐぐっと45度曲がります。断面を削って整えれば、Lレッグの基本形の完成です。

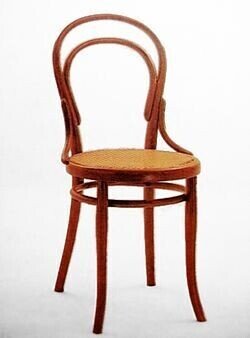

木材を曲げて家具に使う、という技法自体は既にあり、トーネットの曲木椅子がその先駆と言われています。トーネットの曲木椅子では、木片を煮て木の繊維を完全に柔らかくすることによって、繊維の方向による抵抗を無くしてしまっています。これは、時間やコストの点で大量生産にはややネックです。また、曲木椅子にはブナ材の使用が主流でしたが、フィンランドで豊富なカバ材はこの方法には不向きでした。Lレッグはこれらを克服したという点で非常に画期的でした。

ポイント3:有機的な形

アールトの家具はどれも、有機的な曲線を持っています。木材のスタディを重ねることで、成形合板でも緩やかな曲線を描くことができるようになりました。技術的な革新性ももちろんありますが、こうした形自体が、当時では珍しいことでした。というのも、モダニスムのデザインでは「スキッと整然とした、直線的で幾何学的な形」の方が、機械的に生産できる無駄のない機能的なデザイン、という感覚が強かったからです。

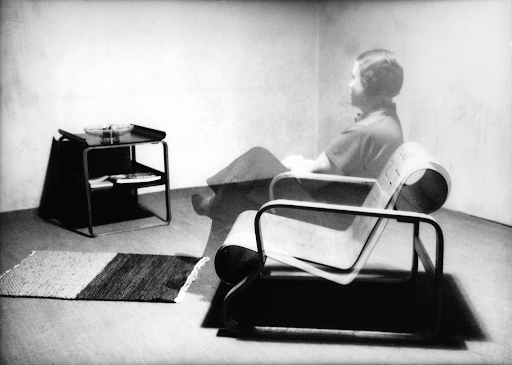

一方でアールト自身は、家具の有機的な形は、「きわめて合理的な結果」だと説明しています。例えば写真のパイミオチェアは、結核患者のサナトリウムのためにデザインされたもので、結核を患う人が深く呼吸でき、リラックスして座れるイスを探求した結果、このような独自の曲線形が生まれました。また、先述したLレッグについても、この形が材料に対して最もシンプルで、自然で、無理のない形であることがスタディを通じて分かった、と述べています。

このように、1930年代にアールトが発表した家具は、当時の「当たり前」とは真逆の要素がたくさんありました。しかし、安価な材料を扱いやすく、使いやすいものに、という考え方は非常に「合理的」であり、結果としてきちんと「機能的」なデザインに落とされていました。

今回、アールトとコルホネンのスタディの変遷を詳しく辿れなかったので、また次の記事で書いていきたいと思います。

参考

Lahtinen, Rauno. The Birth of the Finnish Modern: Aalto, Korhonen and modern Turku, Mayow. trans. Hameenlinna: Kariston Kirjapaino, 2011.

Davies, Kevin. “Finmar and the furniture of the future: the sale of Alvar Aalto’s plywood furniture in the UK, 1934-1939” Journal of Design History, vol.11, no.2, pp.145-156, 1998.

Shand, Philip, Morton. “Wood Only” Arkkitehti, 1934, pp.17-18.