Dubのお勉強② ヤバすぎOn-U Sound

Dubのお勉強シリーズ第2弾はUKのAdrian Sherwood先生による<On-U Sound>縛りの感想記事。以下にマガジン作りました。

このレーベルの音楽をほとんど通ってこなかったのが悔やまれる。それくらい聴く作品すべてが大当たり、なんだこれヤバイの連続。

ジャマイカのルーツ・レゲエと比較すると音が洗練され(機材の影響と民族性が大きいと思われる)、またニューウェイブ期の多様な音楽と合流することで、UK独特の湿った、ダークな雰囲気が合わさった実験的ダブ音楽が爆誕しまくっていたのが1980年代の<On-U Sound>作品である。

ダブの派生音楽自体はダブテクノ、ドラムン/ジャングル、ダブステップ、ダブアンビエントetcと元々好きなものが多いけど、<On-U Sound>を聴いていると、ジャマイカダブから直接というよりもUKダブから影響を受けた音楽をこれまでずっと聴いてきていたんだなと実感する。それくらい、今の音楽と直結していると思う。

DUB論でシャーウッドは、自身の影響を受けたダブを「デザイナー・ダブ」と呼んでおり、その定義は以下のように語っている。

最初からダブのためにデザインした音楽。元々ダブが始まったかたちとは違う。最初はヴァージョンから始まった。基本的に、私たちはまずリディムを作って、それからさまざまな色やサンプリングを足していく。[ジャマイカとは]まったく違うやり方だよ。

これは、KIng Tubbyをはじめとしたジャマイカの「既存曲を作り替える=ダブ」文化とは全く異なる思考だ。だからこそ、UK独特のオリジナルなダブがたくさん生まれたんだと思う(もちろん、これは優劣の話ではないです)。

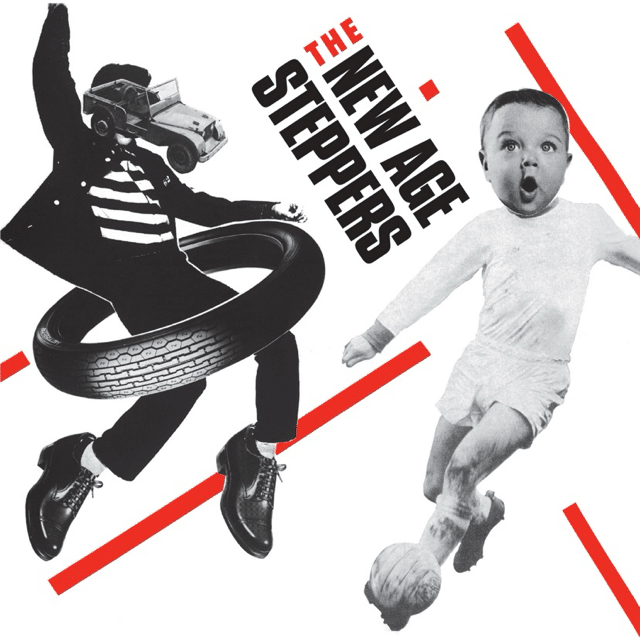

New Age Steppers / New Age Steppers (1980)

これは完全にポストパンク/ニューウェーヴ文脈で語るべきアルバム。何も知らずに聴いて女性ボーカルがThe Slitsを思い出させるな・・なんて思ったら、なんのことはないThe Slitsのボーカル、Ari Upでございました(Ari UpのWiki読んでたら超面白い。母親がJohn Lydonと再婚、ギターはJoe Strummerから学んでたらしい。知らなかった)。そもそもNew Age Steppers自体がAdrian Sherwoodを中心にポストパンクの中心人物たちであるPop Group、The Slits、PIL、The Raincoatsなどと、On-U人脈としてBim ShermanやStyle Scottなどが参加したスーパーグループであり、冒頭の感想に至るのはすこぶる当然なのであった。ポストパンクにルーツレゲエ成分を足して、シャーウッドが強烈なダブ風味に仕上げるという絶品新感覚料理のような味わいに、これは神格化する人がいるのもわかるなと思う。

Creation Rebel / Starship Africa (1980)

元々Prince Far Iのバックバンドとして結成されたというCreation Rebelの<On-U>からの一枚目。1978年に<On-U>の前身となる<Hitrun>レーベルからリリースされていた「Dub From Creation」(Dennis BovellとAdrian Sherwoodがエンジニア。シャーウッドは当時19歳でまだまだ知識は何にもなかったらしい)のリズムを再度レコーディングし直したものがこのアルバム。ベースにはMisty in Rootsで活躍していたTony Henry、ドラムにはRoots Radicsで活躍し、後にはDub Syndicateとして躍動するStyle Scottだ。

さて、内容について。余白多めのサウンドデザインの中に余韻を残しながら響き渡るベース音が最高で、ジャケットデザインも相まって、やたらスペーシーに聴こえる。エコー、リヴァーブという要素はダブの重要な側面だけど、本作を聴いてるとそれが本当によくわかる。縦横の二次元世界に奥行きをもたらしているのがエコーやリヴァーブであり、果てしなく広大な解釈の余地を生んでいる。これがダブの真髄なのかもしれない・・・(キリッ)、とかかっこいい事言いたくなるレベルで良い。また、ドラミングの巧みさもやけに耳につき、そのリズムパターンからはどこかアフリカへのリスペクト精神を感じる。一方で、今の視点から聴くとそこまでは思わないけど、当時のルーツ・レゲエ好きからは「こんなのはダブではない!」と怒られるような内容かもしれない。それくらい革新的でオリジナルだ。New Age Steppersとともにダブの新たな扉を開いた傑作。

African Head Charge / My Life In A Hole In The Ground (1981)

ガーナ出身のパーカッショニストであるBonjo Iyabinghi NoahのバンドサウンドをAdrian Sherwoodがダブミックスした至高のサウンドを奏でるのがAfrican Head Charge。これはそんな彼らの記念すべきデビュー作であるが、ルーツレゲエ派生のダブとはまた一線を画したアフロパーカッション主体のダブで、本作は特に初期衝動全開のアルバム。全体的な印象としてはシャーウッドによるダブミックスによりベース音がマシマシになり、Bonjo I.によるアフロなビートがダイレクトに身体の芯に衝撃を与えてくるのが最高。M1 "Elastic Dance"からすごい圧で超踊れる。M3 "Stebeni's Theme"とかほんとかっこいい四つ打ちトラックで最高すぎる。ウワモノは最低限で、パーカッションのパターンとベース、それに対するミックスだけでここまで刺激的なサウンドが作れることに感服。素晴らしい。

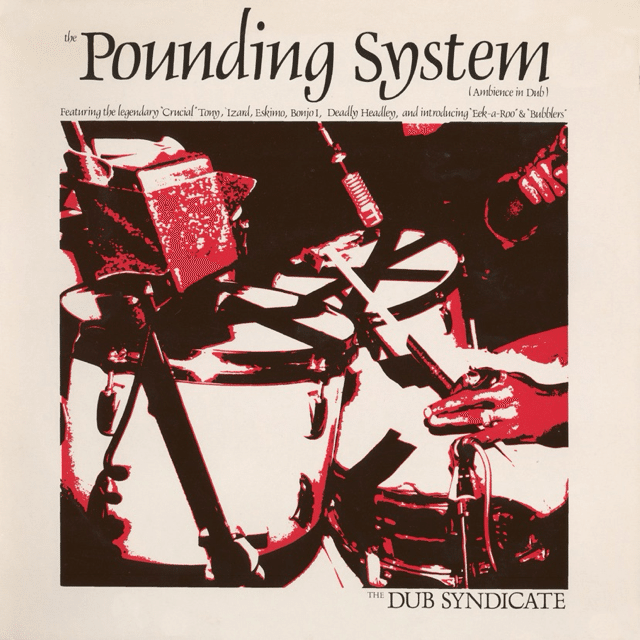

Dub Syndicate / The Pounding System (1982)

ジャマイカのドラマーLincoln "Style" ScottとAdrian Sherwood先生が組んだのがDub Syndicateなのだが、本デビュー作にはまだStyle Scottは未参加ということで、Sherwood先生の下にAfrican Head ChargeやCreation Rebelの面々が集まって制作された。特にレーベルの資金難を理由に急遽制作されたアルバムであることから、シンプルに良いレゲエ/ダブって印象で真っ当でクラシックなダブ作品の印象。ただ、何故かはあまり理解できていないんだが、UKダブの特徴としてこの作品からも発散し切らずに締めるところは締めるダブになっていることを感じる。この辺は良い意味で粗雑なサウンドデザインのジャマイカのルーツダブとは違う気がする。どっちが好みかは気分によるね。どっちも良い。あと、Dub Syndicateは他のアルバムの曲も含めどれもベースラインが超好み。思わずコピーしたくなるレベル(昔だったら手元にベースがあったんだけど手放してしまったのが少し悔やまれる)。

Mark Stewart + Maffia / Learning To Cope With Cowardice (1983)

The Pop Groupの解散後、Mark StewartとCreation Rebel改めMafiaがタッグ組んだ脅威のポストパンクアルバム。The Pop Groupと何が違うねん!というと、やっぱりAdrian Sherwoodによる宇宙まで飛ばすようなディレイにより深淵味が増しているかなという点で、アヴァンギャルドさという意味では結構The Pop Groupと地続きな印象。ダビーで重たいベース、デジタルな質感のドラム、スカスカでエッジの効いたギター、狂気的なマークのボーカル、荒れ狂うノイズ処理。これらがコラージュのように前景化、後景化する様は今の時代に効いてもオリジナリティに溢れ、刺激的だ。ぶっちゃけ、ポストパンクはその前衛性からそこまで得意な音楽性ではなかったんだけど、最近なかなか良さがわかるようになってきたと思う。後のトリップホップ、ブリストルサウンドにつながっていく重要な一枚。

The Missing Brazilians / Warzone (1984)

Adrian Sherwood率いるThe Missing Brazilians唯一のアルバム。これは最高にかっこいいダブ。いやもはやダブの一言では括れない、圧倒的にアヴァンギャルドでインダストリアルなダブ。エクスペリメンタルとダブの間くらいの強烈にキレてる音がやばすぎる。グシャッとしたノイズはKing Tubbyの解体されたダブよりもさらに電子的で人工的なソレで、瓦解し、そしてエキゾチックな雰囲気や呪術的なボーカルなどはルーツレゲエに紐づけるよりPop GroupやPIL等のポストパンク文脈に紐づけた方がしっくりくる。また、M1 "Crocodile's Court"のような多彩でポリリズミックなパーカッションの原始の魂に呼びかけるようなリズム感はTalking Headsあたりとリンクさせてもそこまで遠くないと思う。M5 "Savanna Prance"なんてもはや超実験的でかっこいいミニマルテクノ。M7 "Igloo Inn"の電子音からはKraftwerkからの影響も想像したり。

Lee "Scratch" Perry & Dub Syndicate / Time Boom X De Devil Dead (1987)

ルーツレゲエのレジェンドであったLee "Scratch" Perry神とThe Dub Syndicateというなんとも贅沢な組み合わせ。Lee Perryの陽気なバイブスにThe Dub Syndicateの重みのあるダブ感がプラス、これだけ書くとお互いに良さを消しあってしまいそうな気もしてくるが、そこはSherwood先生による手腕か、全くそんなことはなく絶妙なバランスに落ち着いている。締めるところは締め、緩めるところは緩める。おかげでとてもクオリティの高いアルバムになっている。それにしてもLee Perryのボーカルはほんとに肩の力が抜けていいなぁ。

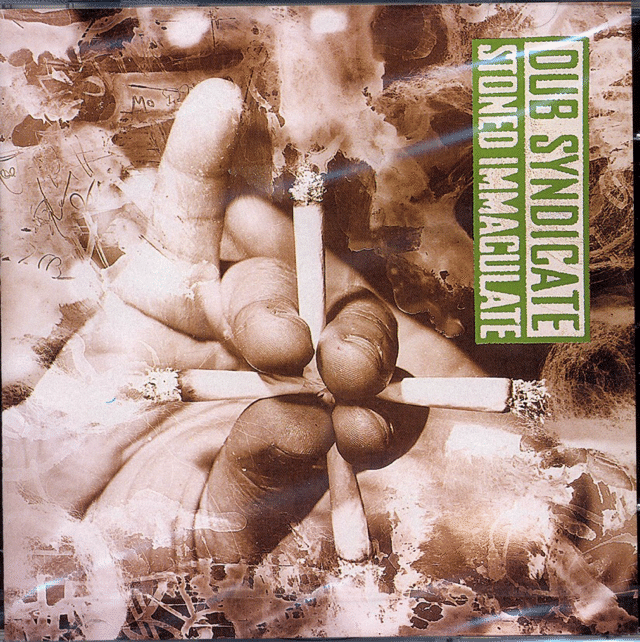

Dub Syndicate / Stoned Immaculate (1991)

本記事でDub Syndicate3つ目ということで、取り上げすぎだろ〜とは我ながら思わなくはないんだけど、どれもものすごく好みなので、ついついね。しかも、このアルバムが今のところ一番やばい。リディムがまず桁違いにかっこいい。もうM1 "Wadada"のダークでドープ、そしてグルーヴィーなリディムから痺れまくりで最高すぎる。Style Scottによるストイックなドラムと唸るようなベースラインを聴いた日にゃ腰が動かないわけがない。また、Adrian Sherwoodのダブ処理が冴えすぎ。低音の出力は半端ないし、ギュイーンとなる電気的なノイズがあまりにハマっていてカッコよすぎる。また、M9 " Fight the Power"なんかはPublic Enemyに対するダブ側からの援護射撃なのかなとか思ったり。多分意識はしてるよね。十字の形をしたタバコ(大麻?)のジャケも作品の雰囲気を完璧に補完していると思う。名盤。

Adrian Sherwoodを崇めている人を結構見かける印象があったんだけど、自分はその本当の凄さを全然わかってなかったです。間違いなく時代を作った人で、後世に絶大な影響を与えた人でした。Brian Enoと並べてもいいんじゃないか?

Dubお勉強シリーズはまだまだ続く予定。