量子物理学のまとめ 〜粒子性・波動性、確率解釈、不確定性原理〜

本記事では粒子性・波動性、確率解釈、不確定性原理について紹介します。

光と物質の粒子性と波動性について

光に関する研究は古くは古代ギリシャ時代に始まり、アリストテレスは、色は光と闇の混合によって生じると考え、その考えが長年信じられました。

17世紀になると、アルストテレスの考え方に脱却するようになり、光は粒子なのか波動なのかが論争になっていました。

ニュートンは「光は粒子である」(粒子説)を主張し、フックやホイヘンスは「光はエーテルと言われる媒質中を伝わる波動」(波動説)を唱えました。

ここで、粒子説と波動説を図に表すと、以下のようになります。

もし光が粒子ならば光の粒という「ある一点に集中した」実体が移動したと言え、光が波動ならば振動という「広がりを持った」運動状態(つまりエネルギー)が移動したと言います。

当初は粒子説が有利でしたが、光は粒子なのか波動なのかについて研究が進められ、その中で波動であると結論づけられました。その代表的な実験が、1805年にヤングが行なった実験です。

すると、スクリーン上に明るい線と暗い線が交互に現れました。これは粒子だとすると起き得ないはずの回折や干渉といった現象が確かめられたことが確認された結果です。ここで、回折とは、波が障害物の背後に回り込む現象のことです。

干渉とは、波と波が重なり合うと、強め合ったり弱めあったりする現象です。そうすることで、新しい波ができます。

回折や干渉といった現象が起きたとすると、エーテルがあるだろうと言うことが示されたことになりますが、1887年のマイケルソンとモーリーが行なった実験では、エーテルを観測できませんでした。

(これは特殊相対性理論のきっかけとなった実験でもあります)

その時、光は本当に波なのかという疑念が生まれました

その頃、光電効果という現象について説明するとき、光が波動であるということでは説明ができず、その疑念が大きくなりました。光電効果とは、金属の表面に光が当たると、電子が金属から飛び出てくる現象です。その現象の特徴は以下のようになります。

・光の振動数がある一定の値より大きい場合、弱い光でも電子が飛び出す。

・光の強さは、飛び出す電子の数と比例する。

マクスウェルの電磁波の理論では、振動数が低くても、強い光を当てるか、長時間当てれば、金属から電子が飛び出すと考えられましたが、光電効果では別の結果を示しました。

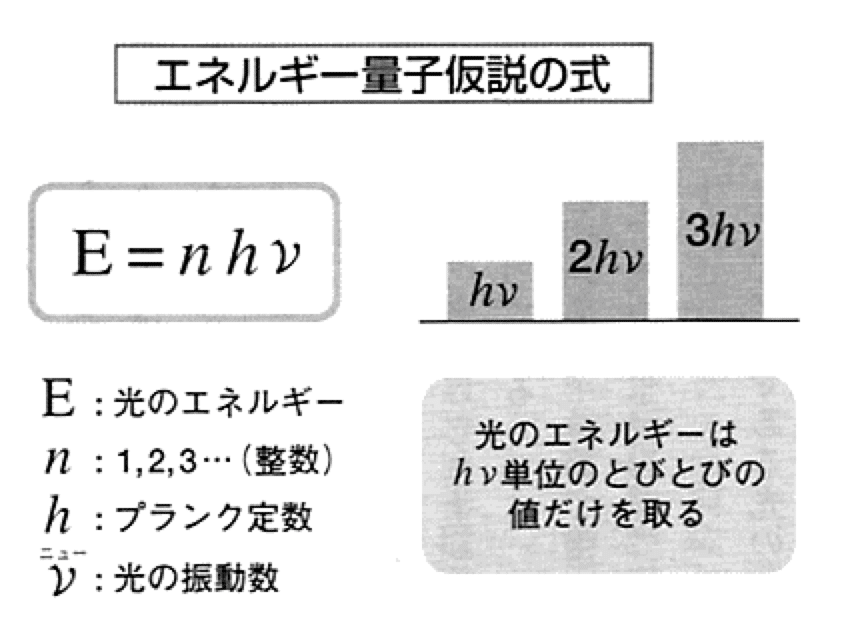

そこで、1905年、アインシュタインは、光を光の粒(光子)の集まりと考えると光子1個あたりのエネルギーは振動数に比例し、光の中に含まれる光子の数は強度に比例すると考えました。(エネルギー量子仮説)

そうすると、金属中の電子が振動数νの光の粒子(光子)を1つ吸収することでエネルギー量をもらい、金属外に飛び出すのに必要な最少限度のエネルギー(仕事関数)より高くもらった時に光電効果が起きると説明しました。

1923年、コンプトンは、「電子に衝突後のX線の波長は、衝突前のX線の波長より長くなる」というコンプトン効果(コンプトン散乱)を発見し、光は粒子性を持つことが受け入れられました。

しかし、光には波動性も持っていることから、「光は粒子性と波動性を持つ」という二重性が受け入れられました。その後、ド・ブロイは、これは光だけでなく、電子や物質も同じ性質を持つと唱えました。

1927年には、デヴィッソンとガーマーらは、ニッケルの結晶に電子線を当てて、それが反射する様子を観察すると、干渉現象を起こすのを発見しました。同じ1927年には、j.j.トムソンの息子であるジョージ・パジェット・トムソンは、金属の薄い結晶膜に電子線を当てると、干渉縞を観測し、電子は波であることを示しました。

ここで、光子や電子のように、光の粒子性と波動性の2重の性質を持つ粒子を量子と言います。ここで、電子の2重スリット実験について説明します。

2重スリット実験は、電子銃から電子を放出し、スクリーンに到達させる実験です。その間は真空にします。

この実験を再現するために日立製作所は図1のような実験を行いました。

電子顕微鏡の中の電子源から電子を一個づつ発射します。発射された電子は「電子線バイプリズム」という装置を通ります。この装置は、中央には細い糸状の電極が張ってあり、その両側に二枚の平行な金属板を置いたものです。糸の太さは1ミクロン(千分の一ミリ)以下です。糸の両側を通過した電子は、検出器で一個一個検出されます

モニターに表示されたこの実験結果は以下のようになります。

電子は観察すると、一つ一つの粒子として検出されますが、発射する電子をaからdへと増やすと、一個一個の電子を送ったにもかかわらず、干渉縞が観測されました。この干渉縞は、電子の波が電子バイプリズムの両側を同時に通過して下で重なりあったときにだけ生ずるものです。つまり、電子がダブルスリットのスリット1を通過した状態と、同じ電子がスリット2を通過した状態が干渉したことを表しています。これは、電子は自分自身と干渉したと言うことです。

では、スリットを通った電子はスクリーン上のどこに現れるのかは、ボーアの波動関数の確率解釈を用いて予言します。

これは、スクリーン上に観測されることで電子の波は収縮し、スクリーン上のどこかに現れると言うことです。スクリーンに現れる干渉縞は、電子がどこに到達しやすいのかを表す確率分布になっていて、明るいところほど到達しやすいことを表します。

以上のことが主張することは、測定していないときは波として振る舞い、測定すると粒子として振る舞うと言うことです。

量子論の確率解釈

①なぜ確率解釈を考えるのか

1924年、ド・ブロイは光だけでなく電子や他の物質も波動性を持つということを唱えました。その波動を物質波と言います。そこで、電子の正体は波動ですが、見かけ上は粒子を示すという理論の構築に取り組みますが、うまくいきませんでした。1926年、シュレディンガーはド・ブロイの発想をもとにして物質波の波動方程式を構築しました。それをシュレディンガー方程式と言います。この方程式を解くと、物質ががどんな波形を持ち、その波が時間経過とともにどのように伝わるのかがわかります。以下がシュレディンガー方程式になります。

ψが物質波の様子を表す波動関数を示します。虚数とは、2乗すると-1になる数です。虚数と実数を組み合わせたものを複素数と言い、この方程式は複素数を含みますので、波動関数も、複素数の波であります。その波動関数を図示すると、以下のようになります。

すると、電子は雲のように広がりを持ったものと言えます。しかし、実際は点状の粒子として観測されます。この矛盾を考えるために考えられたのが、次の波動関数の確率解釈になります。

②コペンハーゲン解釈

1926年、ボルンは電子がどこに発見されるのかを示す確率と波動関数が何か関係を持つことに気づき、「電子がある場所に存在するのかどうかは確率的に与えられ、その確率は波動関数の絶対値の2乗に比例する」と唱えました。これを波動関数の確率解釈と言います。ここで、先ほどの波動関数を図にしたグラフの縦軸を波動関数の大きさ、横軸を場所として考えます。

ここで、この波の振幅(波動関数の大きさ)を確率振幅と言い、その2乗は粒子を発見する確率になります。これは、波動関数の絶対値が大きいほど、粒子を見つけやすいことを意味します。このような波動関数の確率解釈を基にして、ボーアたちは「私たちが見ていない時は、電子は波のように広がっているが、電子を観測すると、電子波は収縮する」と唱えました。しかし、なぜ収束するのかは追求しませんでした。(なぜ収束するのかはまだ解明されておらず研究テーマにもなっています)。

ここで、観測とは電子に何か(例えば光子)をぶつけて、跳ね返ってきたものを分析することで対象を知ることを言います。この解釈では、電子はある場所にいる状態と、別の場所にいる状態が重ね合わさっていると考えます。しかし、観測をすると、電子波が収縮してある場所に縮んでしまいます。どこに縮むのかは確率的に決まります。

つまり、電子の位置は、まるでサイコロを振って、その日に応じて電子の発見場所が決めるように、確率的に決定されるというものです。このような解釈をコペンハーゲン解釈と言います。しかし、アインシュタインやシュレディンガーらはこの解釈を批判しました。なぜなら、従来の物理学は決定論とされ、アインシュタインの「神はサイコロを振らない(Der Alte würfelt nicht.)」という発言は、ここから来ています。シュレディンガーは、「シュレーディンガーの猫」と呼ばれる思考実験を通じて批判しました。(その後、シュレディンガーはこの論争に負けて生物学者に転向しました)

決定論とは、過去のある地点での条件(初期値)が分かれば、その未来が一つに決定されるというものです。この解釈は当時の物理学の根幹を揺るがすものでしたので、多くの学者が批判をしました。

不確定性原理

物質や光は、本来は波動であり、粒子は波動の1つの形態にすぎません。

なぜならば粒子が以下の図で表されているように、時間的・空間的にサイズが有限な波動だからです。

すると、粒子はいくつかの波長が異なる正弦波(物質波)が重なり合って、1つの固まりとしての波動を表すことになります。

そのような波動を波束といい、これは音波でいうとうなりにあたります。

そうすると、波長によって運動量が決まることから、いろいろな波長が含んでいる粒子が持つ運動量も様々なものを持つことがわかります。このことを、「粒子の運動量には避けられない不確実性を持つ」といいます。

また、粒子は以下の図のように、隣り合う節の間に存在することがことから、「粒子の位置にも不確かさがある」と言われます。

以上から、運動量pと位置xに何する不確定性原理として、以下の式になります。

この式が意味することは、以下のようになります。

・運動量を確定(Δp=0)すると、物質波は1つの正弦波で表されることになります。この時、位相空間において波は位置方向に無限に流れることになり、位置が確定しないというものです。

ここで、物理学における位相空間とは、位置と運動量の関係を座標とする、以下のような座標系をいいます。pは運動量、xは位置を表します。

この時の位相空間での物質波の波形は以下のようになります。

これは、運動量の幅Δpを小さくすると、位置の幅Δxは広がることを示します。

・位置を確定(Δx=0)すると、その時の物質波を再現するには、無数の種類の正弦波を重ねる必要があり、運動量が確定しないことになります。この時の位相空間における物質波の波形は以下のようになります。

これは、位置の幅Δxを狭くすると、運動量の幅Δpが拡がることを示します。またこれは、私たちが観測したことで、粒子が持つ波動が収縮した状態を表します。以上のことは、「粒子の位置と運動量は、同時に確定できない」ことを表しこれを不確定性原理と言います。これは、粒子は常に曖昧な位置と運動量を持つことを主張します。まとめると、以下のようになります。

同様に、時間とエネルギーの間にも不確定さがあり、以下の式で表されます。

この式から、時間の曖昧さΔtの中では、エネルギーEはプランク定数hをΔtで割った値以上の範囲内で広がることを表しますので、Δtの時間内では何もない空間からエネルギーが突然現れても良いことを示します。

つまり、真空から突然粒子が発生し、Δt秒後には消えます。これを仮想過程と言い、その過程で現れる粒子を仮想粒子と言います。この仮想粒子を実際に存在する粒子に変えるには、真空にエネルギーを与えなければなりません。つまり、仮想のままでは、粒子を直接見ることはできません。しかし、仮想粒子が及ぼす影響は見られます。

もし、1個の電子を、ある真空に置きます。すると、この電子は仮想過程で生じた陽電子は電子に引き寄せられ、電子は陽電子の衣をまとったかのような状態になります。すると、電子の電荷は本来の値からズレて観測されます。これを遮蔽効果と言います。

宇宙は何もない無の空間から突然発生したという説があり、その説の基礎となるのが不確定性原理になります。

また、量子論は、物質や自然がただ一つの状態が定まらずに非常で曖昧であることを示し、またその曖昧さが自然の本質だということを不確定性原理によって示しました。

参考文献

森田 邦久「量子力学の哲学 」 講談社 (2011/9/16)

佐藤 勝彦「量子論を楽しむ本 」PHP研究所 (2000/3/31)

小山慶太「入門 現代物理学 - 素粒子から宇宙までの不思議に挑む」中央公論新社 (2014/8/22)

マイケル・ブルックス、 久保尚子「THE BIG QUESTIONS Physics ビッグクエスチョンズ 物理」ディスカヴァー・トゥエンティワン (2014/3/30)

数研出版編集部 「もういちど読む数研の高校物理〈第2巻〉 」数研出版 (2012/12/1)

ファインマン、 砂川 重信 「ファインマン物理学〈5〉量子力学」 岩波書店 (1986/4/7)

日立のホームページ(2重スリット実験)(http://www.hitachi.co.jp/rd/portal/highlight/quantum/doubleslit/index.html)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?