読まれる!ハッシュタグの上手な活用方法

こんにちは。「ゆうとりん」こと、佐々木 優斗です。

クライアント様から、こんなご相談を頂きました。

「ブログやSNSをたくさんの方に届けたいです。”ハッシュタグ”の上手な活用方法を教えてください。」

この記事を読んでいる方には、改めて説明する必要はないかと思いますが、「ハッシュタグ」というのは「#」の後にキーワードをつけて構成するアレのことです。(念のため)

ハッシュタグは、上手に活用することで、読者さんを集めることができる便利な機能。

でも実は、「読者さんを集める」という意図で使用すると、あまり上手に活用することができないって、ご存知でしたか?

この記事では、ハッシュタグを使用する上での本質的な考え方から、ハッシュタグの上手な活用方法までをご紹介していきます。

読まれる!ハッシュタグの上手な活用方法とは?

冒頭でも触れたとおり、ハッシュタグを上手に活用することで、あなたのブログやSNS投稿が、たくさんの方から読まれやすくなります。

でも、実は「読者さんを集めるぞ!」とか「たくさんの人に見つけて欲しいぞ!」という意図で使用すると、ハッシュタグ本来の力を存分に発揮させることができないんですよね・・・

ハッシュタグを上手に活用したいなら、まずは、ハッシュタグの「本質」を知っておきたいところです。

ハッシュタグの本質とは?

結論からお伝えすると、ハッシュタグの本質は「グルーピング」だと僕は考えています。

「グルーピング」というのは、似たような属性のものをグループに分けること。その目的は、「探しやすく」「比較しやすく」することにあります。

例えば、スーパーには、野菜コーナーや鮮魚コーナーがありますよね?

あれも、グルーピングの一種。

似たような属性の食品がグルーピングされているからこそ、僕らは「探しやすく」「比較しやすく」“買い物”という行動を取りやすくなっています。

で、ブログやSNSもスーパーと同じなんですよね。

ハッシュタグをつけることで、情報を求めている人が、その情報に辿り着きやすくなります。

辿り着きやすくなるから、「読まれる」「見られる」「届く」が起きるんです。

つまり、本来、ハッシュタグは「ユーザー(消費者)」の使い勝手の良さを向上させるために使用するものなんですよね。

それなのに、提供者側である発信者側が「読まれたい!!」「見つけてほしい!!」という搾取的エネルギーを発した意図でハッシュタグをつけてしまうと、グルーピングが壊れちゃうんですよ。

もう一度「スーパー」を例に挙げてご説明すると、自分の野菜をPRしたい自分勝手な意図を持った農家さんが、鮮魚コーナーやお菓子コーナー雑誌コーナーにも、自分が作った大根を置いちゃう感じです。笑

大根は野菜コーナーに置きましょう。

それが情報発信におけるマナーだし、消費者(受け取り側)の心地良さを配慮したスマートで思いやりのある情報発信です。

また、グルーピングには、もう一つの意味があります。

それは「仲間意識」です。

同じ国の人が、同じ国旗を掲げることで、自国愛を持つのと同じようなイメージ。

同じハッシュタグをつけることで、仲間意識を感じられるという効果もあります。

よく企業が、SNSキャンペーンで行っている戦略は、「仲間意識」を高めることが目的になっているケースが多いんですよね。

人間は「集団の生き物」なので、仲間意識を持つことで、熱狂したり、安心したりできます。

ハッシュタグの本質は「グルーピング」ということを、ご理解いただけましたか?

では、これを踏まえた上で、次はハッシュタグの上手な活用方法についてご紹介していきますね。

ハッシュタグを上手に活用することで、あなたのブログやSNSを、もっと多くの方に届けることができるようになります。

届く!ハッシュタグの活用方法とは?

きっと、あなたの目的は、ハッシュタグを使用することで、自分が作ったブログやSNSなどのコンテンツを消費者(受信者)に届けることですよね?

そして、できれば一人でも多くの人に見てもらいたい。

そのためには、何をすれば良いのか?というと、その答えは「目立つこと」なんです。

学生時代の「テスト期間」を思い出してみてください。1位の人って目立ちましたよね?それは、集団の上位になることができたからです。

実は、ハッシュタグを使用して「目立つ」を起こす秘訣も、これと全く同じなんです。

ハッシュタグというグルーピングの中で、目立ったら良いんですよ。

ただし、学生時代に行われた「テスト期間」と「ハッシュタグ」の違いは、必ずしも「ランキング」が存在しているわけではない。ということなんです。

だから、そもそも「1位になる」という状況が発生しないことがある。

では、どうしたら良いのか?

それは、「目立てる場所選び」をすることが大切なんですよね。

100分の1の存在になるよりも、10分の1の存在になる方が、目立ちますよね?

100人の名前を覚えるのは大変ですが、10人の名前なら覚えられるはず。

だから、自分が目立てる場所を探して、あえてその場所で目立っていく、という戦略も採用したいんです。

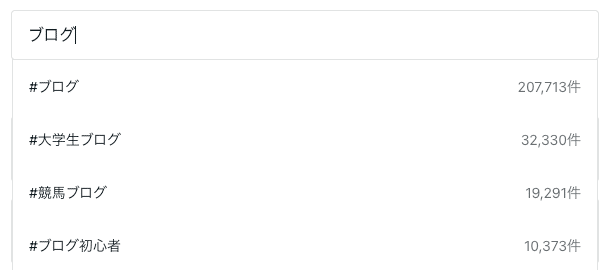

下記の画像は、note内で「ブログ」というハッシュタグを検索した結果です。

「ブログ」だけだと、207,713件あります。

でも「ブログ初心者」だと、10,373件しかない。

なので、「ブログ初心者」というハッシュタグをつけて投稿した方が、「目立つ」が起きやすい状況を生み出すことができます。

「少しでも多くの人が参加しているハッシュタグをつけた方が、発見される可能性が増えるのではないか?」と考える人が多いんですが、実はそうじゃないんですよね。

人数が増えるほど、人は人に埋もれます。

都会の雑踏ですれ違った人のことは覚えていませんが、ど田舎ですれ違った人のことは、なんとなく覚えていられるような、あの感じに似ています。

だから、ハッシュタグをつけるときは、あえて少なめのハッシュタグもつけていくのがベストです。

とはいえ、100や10といった、あまりにも少ない人数しか参加していないハッシュタグだけをつけてしまうと、発見される確率は上がりますが、人数が少なすぎて「広がる」が起きなくなります。

なので、全てバランスの良いところを取るために、以下3種類のハッシュタグを併用して活用していくのが望ましい形になります。

数の多いハッシュタグ

中くらいの数のハッシュタグ

少人数のハッシュタグ

ちなみに、上記でご紹介した「ブログ初心者」のようなキーワードのことを「複合キーワード」と言います。

「ブログ」+「初心者」という2つのキーワードが混ざっているからですね。

さらに「ブログ」+「初心者」+「繋がりたい」=「ブログ初心者と繋がりたい」というキーワードになると、より具体的になるので、全体の母数が減ります。

つまり、ハッシュタグキーワードは、抽象度が高くなればなるほど、人数が増え、具体的になるほ少なくなるんですよね。

「日本人」という抽象度では、日本に住む全ての人が対象になりますが、「〇〇県民」という抽象度では、該当する人が限られてくるのと同じことです。

まとめ

ハッシュタグの本質は「グルーピング」であり、ハッシュタグは消費者(受信者)のために、思いやりを持って使用するものである。ということを、お伝えしました。

そして、より消費者(受信者)の方が、「探しやすく」「比較しやすい」状況をつくる一助になるために、抽象度ごとに3種類に分けたハッシュタグを混ぜて使用することで、あなたが意図する「届く」「読まれる」ということが、起きやすくなるんです。

ハッシュタグを上手に活用できる人は、相手のことを思いやり「与える」という気持ちを優先できる人です。

「読んでくれ!!!」「届いてくれ!!!」「買ってくれ!!!」

などの「くれくれマインド」でハッシュタグを使用すると、AIにスパム(迷惑行為)だと勘違いされることもありますので、どうかお気をつけくださいね。

僕らは、「愛ある発信」を楽しんでいきましょうね。

いいなと思ったら応援しよう!