デジタルサイネージを使用した社内事業をスタート-YUTACOLLABOプロジェクトについて-

こんにちは!ユタカ産業です。

先日、私たち第三事業部の事をご紹介させていただきました。(第三事業部とは?と思われた方はこちらをご覧ください)

第三事業部では現在YUTACOLLABO(ユタコラボ)と言うプロジェクトを進行中です。

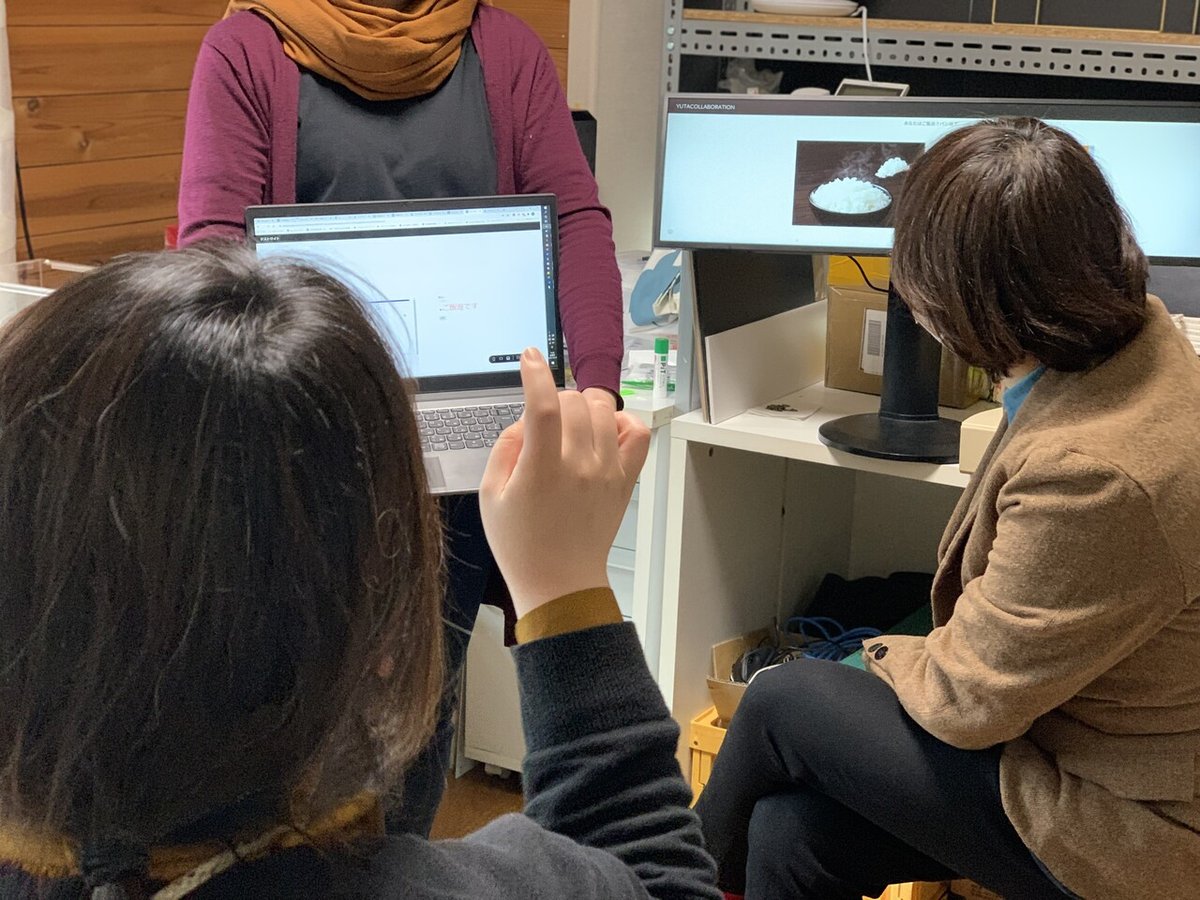

このプロジェクトでは、第三事業部・NVCチーム(New Value Creationチーム)を中心に、デジタルサイネージの活用方法を多角的に提案・検討・実行したり、その過程で得られるデータの蓄積や活⽤に関しての実験と学習を行っています。

実験がひと段落したらみなさまにも詳しくお伝えできればと思っています。

さて、実験的にユタカ産業の中で展開しているこちらのプロジェクト。本noteでは、このプロジェクトがどのようにして出来たのかをお話できればと思います。

YUTACOLLABO(ユタコラボ)

そもそも、ユタコラボとはなんぞや?と思いますよね。

YUTACOLLABO(ユタコラボ)とは

ユタカ産業のユタカ(YUTAKA)

コラボレーション(COLLABORATION)

ラボラトリー(LABORATORY)

レボリューション(REVOLUTION)

を混ぜ合わせた造語です。

ユタカ産業の中で社員がお互いに意見やアイデアを出し合い、時に化学変化を起こしながら、最終的には今までにない新しいものを作っていける所になるように、そんな気持ちを込めて第三事業部・NVCチームが命名しました。

ことの始まり

YUTACOLLABOを作るきっかけになったのは、NVCとして活動を始めて何度目かのミーティングでのこと。

デジタルサイネージを活用した売り場づくり事業をスタートした私たちとして、さらにデジタルサイネージの活用方法を検討すべく、『社内に欲しいデジタルサイネージ』をテーマにアイデアをまとめ発表しよう、という課題が出たことが発端です。

良いアイデアがまとまれば、社内に実際に置けるかもしれない。その為には、社内稟議プレゼンテーションの場で承認される必要がありました。その日までに私たちは、アイデアを出し、企画を練ることになりました。

この時は29インチサイネージを使ったいくつかのアイデアが出ましたが、まだYUTACOLLABOの大本となるアイデアは出ていませんでした。

出てくるアイディアは機能的なものばかり。遊びというか、余白がありません。というか、別にサイネージじゃなくてもいいものばかり…。

まずはユタカ産業の社員が自らサイネージに寄ってきて、触るようになって貰いたい。

その思いから、どうすればみんながデジタルサイネージに自然と触れるか、日常の一部になるかを毎日、仕事の合間を塗って考え、意見をぶつけ合いました。

ユタカ産業は『ものづくり』を生業とする会社です。

その為、社内にはものを作ることに特化したプロ達がいます。それをヒントにユタカ産業ならではのデジタルサイネージの活用方法を考えるようになりました。

これが、後にYUTACOLLABOと名付けられるデジタルサイネージを活用した実験的プロジェクトのベースのアイデアとなりました。さらにメンバーで議論を深めていくなかで、UI・UXを含んださまざまな企画が生まれました。

ただ、それだけで「社員が本当に触ってくれるのか」…。

改めてどのような機能があればサイネージに「自然と」触る状態を創り出せるか、をメンバーで考えた結果、当初『社内に欲しいサイネージ』の中で上がっていた、呼び鈴機能とタイムカード機能と検温機能があればいいのでは?という話に落ち着きました。

それは、いきなり難しい機能を導入しても社員全体には浸透しにくいだろうという想定をしたことと、日常をデジタルでちょっと便利にというざっくりとしたDX化の概念とも合う仕様だったな、と思います。

立ちはだかる壁

さて、仕様が決まったので自分たちで作り上げ…ようと思いましたが、あまりにも機能が多岐に渡り過ぎている!

それもそのはずです。私たちがサイネージを使用してやりたいこと、あったらいいなーと思う機能を全て詰め込んだ仕様ですから。

仕様企画書の一部

その詰め込みっぷりは、多少IT関係をかじった事のあるメンバーの一人が、何か機能が追加されるごとに「技術的には……出来ると思います」と感情のない声で繰り返すほど…(視線を外しながら…)

NVCチームが自社内で作り上げるには技術と時間が足りません。それならば、外部のプロに頼もうと、お付き合いのあるIT系の会社の方に仕様を説明し、こういう機能を実装できるかご相談して、お見積りを出していただくことになりました。

結果…

頂いたお見積りは3桁万円に届かない位。

...なるほど...?

環境を合わせて1から作る…確かに…。当然といえば当然なのですが、改めて出された金額を見るとやはり衝撃は違うもの。NVCチームに漂う、なんとも表現しづらい空気。思わず曖昧に笑い合うメンバーたち。

事前に決めていた稟議プレゼンテーションの日は目前に迫っています。

普段の仕事の合間や終業後に何度も打ち合わせを重ね、足したり削ったりなどを繰り返しました。さらに、プレゼン資料を1から作ることが少ない部署から集まっているメンバー…その灰色の脳細胞をフル回転させ何とかプレゼン資料を作り上げました。

いざ、稟議!

稟議プレゼンテーションの場は、ユタカ産業の役員と他社の方1名を招いて行われました。

声が震えないか、言葉が詰まらないか、読み間違えはないか、必死に準備をしてきました。なにせ人生初のプレゼンです。

寸劇から始まった、緊張しっぱなしの15分。

プレゼンを経験したことがないメンバーばかりでしたが、自分たちなりに「どうすればこの企画の価値を伝えられるか」を必死に考え、準備をしてきました。だからこそ、プレゼンが終わった時には、皆少しだけほっとしたような表情を浮かべていたことを、よく覚えています。

プレゼンが終わり、いくつもの質問やフィードバックをいただきました。メンバーで議論を重ねてきたからか、質問にはスムーズに回答することができたように感じます。

そして、1時間にわたる『YUTACOLLABO』企画の稟議、その結果は……

残念ながらいますぐ採用、というの承認を得ることはできませんでした。

とりあえず、走り出してみる。

「残念ながらいますぐ採用はむずかしい」

一番の理由は金額でした。それもそのはず、なにせ外部のプロに依頼をすれば3桁万円かかるプロジェクトです。企画内容は面白いけれど、その金額をかけて実施する価値が本当にあるか、すぐに判断するのは難しいという理由も理解できました。

その後、NVCメンバーで話をしました。

今回の稟議は降りなかった…けれど、私たちはこのまま、今回は駄目だったね、また次頑張ろうね、では今までと何も変わらない。最初から完璧である必要はないから、とりあえず自分たちにできることから走りだしてみよう!

課題となった金額についてクリアできるよう、外部に依頼するのではなく、今ある材料で自分たちがやれることからやろう、とリーダー牽引の元、スタートしました。

※以下、時系列で私たちなりに取り組んだ経緯です。詳細にご興味のある方はご覧ください!

・まずはメインのサイトを作ろう。→Gsuite利用中だったので無料で使用できるGoogleサイトを使用して作成。

・いいねボタンを付けたい。

→半分実装。ただ、問題だらけなので、これまた無料のGoogleフォームを埋め込んで対応。

・匿名制にしたい。

→Googleフォームの機能で解決。

・フォームの見た目をオリジナルにしたい。

→広大なGoogleフォームのタグの海から必要なデータを拾い上げ、htmlを駆使してそれっぽい見た目に☆

・画像を表示させたい

→htmlの基礎なのですぐできる。

・送信後ページもオリジナルにしたい。

→安いレンタルサーバーにhtmlでそれっぽいのを作りこむ。

・送信後ページから元のページに戻りたい。

→Googleサイトだとどうしようもないので借りてるサーバーに送信後ページを作り、色々参考にそこに遷移するようにする→遷移するのがフレーム内なので戻れずに困る(フォームのhtmlそのものを埋込みで対応してるので戻り先のURLがない)→別窓表示させたくていじくるも、いじると送信されなくて失敗→なら、遷移先で0秒で別窓開くようにする→別窓は開くも、残ったフレーム内ページは当たり前だが別窓開く為のクッションページのままなので失敗、試行錯誤する年末年始…年始に、あれ?ここまでするなら別にサーバーの方に作りこんだフォームページを作って、それをURL指定の埋め込みにすれば何とかなる?

→なった。

・↑を~秒経ったら戻すようにしたい。

→サイトでよくある仕様、html内で指定して対応。

・ボタンをもっと大きく、目立つようにしてほしい。

→CSSをいじくって対応、ところで最近のCSSは別で専用ファイル作成して該当ページに直接書き込まないんですね。

何度も話し合い、時に仕様変更し、時に心が折れてまた立ち上がり…を繰り返しました。

そしてついに、2022年1月7日にYUTACOLLABOは社内にお披露目されました!

それからのこと

冒頭に記載の通り、YUTACOLLABOは実験的なプロジェクトです。

それは、中身の話であったり、得られる結果であったり…本当に色々な意味で我々NVCチームが社員を巻き込んで実験をしている最中です。

今は開始したばかりなので、

・サイネージに触れるハードルを下げてサイネージがある日常に慣れて貰う

・サイネージに関するデータの取得実験

などに取り組んでいます。

今後、YUTACOLLABOはどうなっていくのか…

ちゃんとしたデータは取れるのか、取れたデータはどの様に活かせるのか…

それは、私たちNVCメンバーにも分かりません。

手探り状態でも進んでいく中で見つけていくしかないと思っています。

それでも、NVCチームが先頭に立って、何とか次のステップにバトンが渡せた!と思えるところまで会社全体を巻き込んで自走していければ良い。

そう思いながら、今日もYUTACOLLABOは続いています。