学んだこと・自身の成長 ~JICA海外協力隊の経験を通して~ in南アフリカ

こんにちは。Yusukeです!

記事を書くのは、とても久しぶりですね。

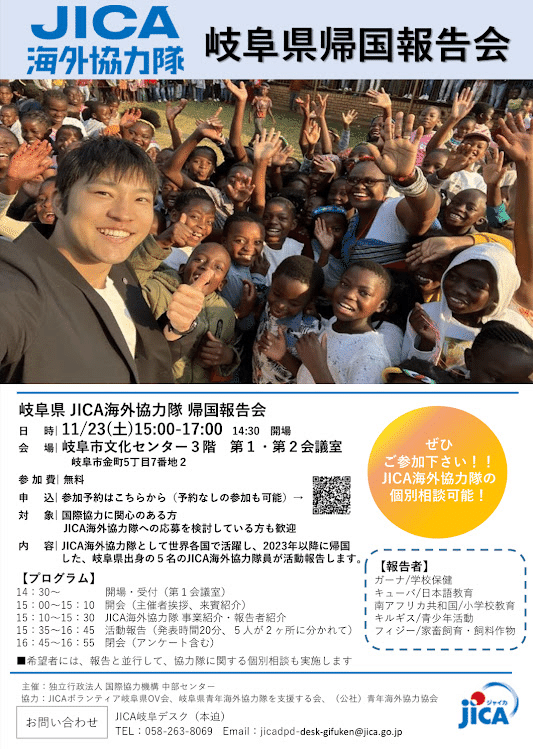

このタイミングで書こうと思ったのは、今度『JICA海外協力隊 岐阜県帰国報告会』が行われるためです。その報告内容を考えるにあたり、改めて南アフリカでの思い出や活動を通して学んだこと、成長したこと等を振り返ってみました。

それに、報告時間が1人20分しかありません。その限られた時間で全て報告しきるのは難しいと思ったので、もし時間が足りなかったら「noteにも書きましたので、せひご覧ください!」と言うためでもあります(笑)

それでは、長い文章ですが、もしよろしければお付き合いください。

※報告会実施後に当日の発表スライドの一部を掲載させて頂きました。

学んだこと

(やはり時間が無くて詳しくは話せませんでした…)

1.『当たり前はありがたい(当たり前ではない)こと』

安全な水が使えること、毎日食べるものがあること、健康でいられること、きれいな景色が見られること、友達や家族と過ごせること・・・。当たり前の毎日が送れることは、ありがたいこと。幸せなこと。

2.『みんなちがって、みんないい』

アパルトヘイトという悲しい歴史を乗り越え、「虹の国」ともいわれる多民族国家として生まれ変わった南アフリカ。公用語は11もある。国歌は5つの言語で歌われている。たくさんの民族がそれぞれの文化や価値観を誇りに思い、互いに尊重し合う。また、人それぞれちがっていて当たり前。そのちがいを受け止めつつも、しっかり自信をもって自分の考えを伝える。決して自分を見失うことはない。一方で、日本の社会は今でこそ「多様性」の考え方が広まりつつあるが、まだまだ人とちがうと肩身の狭い思いをしたり、否定的に捉えられたりする。さも、多数派が正解のような風潮がある・・・。

みんなちがうから、みんなのよさがある。

3.『一人では生きていけない。私たちは同じ人間ではないか。幸せを願う気持ちは変わらない。』

困ったり、悩んだり、腹が立ったり・・・きっかけは、いつも現地の人だった。でも、支え、励まし、助けてくれたり・・・そばでいつも支えてくれたのも現地の人だった。人は一人では生きていけないのだと改めて思った。困っている人がいたら手を差し伸べる。人種、性別、国籍、年齢など関係ない。偏見や決めつけで物事を判断し、正しい見方でその人を理解できないのはとても悲しいことだ。目の前にいるのは、同じ人間ではないか。誰しもが平和を望む。幸せを願う。ともに分かち合い、いつまでも笑顔でいたい。そう思う気持ちはみんな変わらない。心は通じ合う。

4.『選べる・選択肢が多いのは豊かである証拠』

食べるもの、着る服、住む場所、読みたい本、なりたい職業、遊ぶ時間などなど・・・。選べる、選択肢が多い、好き嫌いができるのは贅沢なことである。貧しかったり、戦争をしていたり、物流が整っていなかったりする地域では、限られたものの中で生きていくしかない。選択肢すらない場合だってある。

シロアム小学校では、パップに牛乳をかけただけの給食の日もあった。村の食事のレパートリーも数えられるくらい。グラウンドには、裸足でボロボロのサッカーボールを追いかける子どもたち。いつも同じ穴の開いた服を着る子どももいる。教室には、何周読んだか分からないくらいの絵本を読む女の子。8か月契約の学校アシスタントティーチャーの採用面接に集まる多くの若者たち。採用人数はわずか数人。失業率約30%という社会背景、教養が身につかず職業の選択が限られる実態、家業を継ぐ定められた将来。放課後や休日には、家の手伝いや兄弟のお世話をする子どもや果物や野菜を売って働く子どもの姿。

「選択肢が少ない=不幸でかわいそう」なのか?そうとは限らない。限られた中でも幸せに生きている人はいる。たくましく生きている。では、「選択肢が少なくても幸せならそれでいいのか?」。これもそうとは限らない。選択肢が少ないことは、様々なリスクを抱える可能性が高い。栄養の偏り、衛生的な生活の確保、知識の偏りなど。

このさじ加減が支援の難しさでもある…。

5.『動かなければ変わらない。変えるって難しい。』

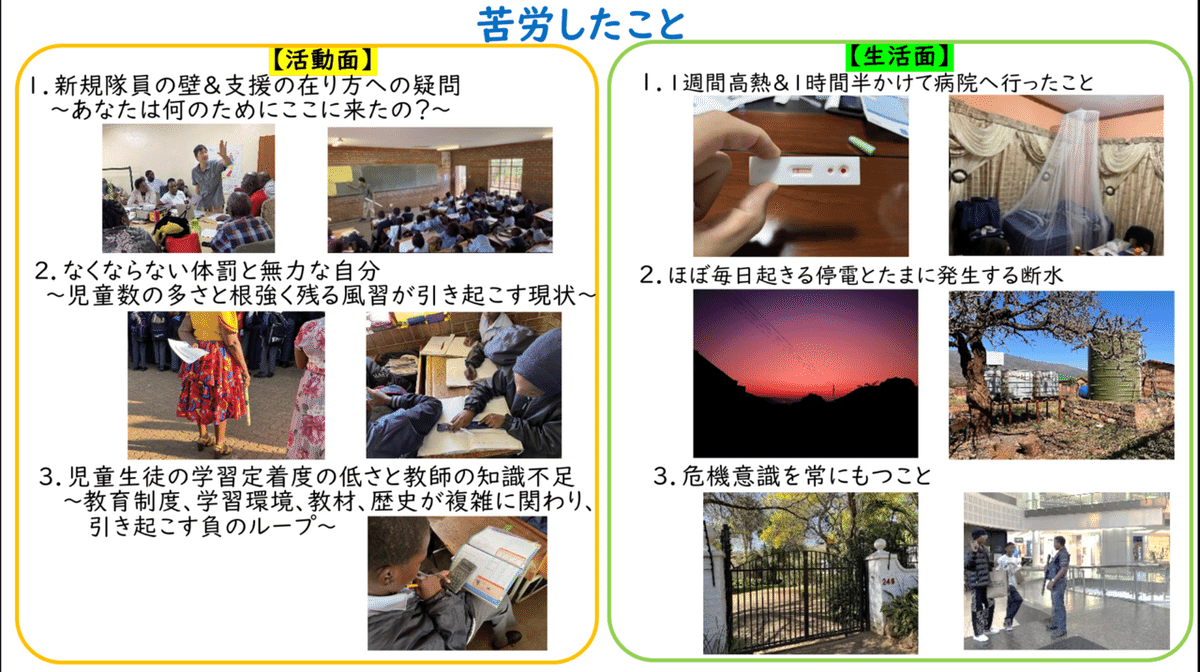

動かなければ変わらない。すごく当たり前のことを言っている。ただ、この当たり前なことがとてつもなく難しい。新しい事を始めたり、物事を変えたりすることってかなりエネルギーがいる。それに、勇気も必要。特に、動くためのはじめの一歩はかなり。協力隊として活動していた期間中、どんなときも一番の壁は、まさにこの「はじめの一歩」だった。

以下、派遣中の日記より。

エネルギーがいることは、正直めんどうくさい。きっと誰もがそうなんじゃないかと思う。少なくとも自分はそう。「今までと同じでいいじゃん。」。変わらないって、すごく楽ちん。だから、変化を望まない人って多いのだと思う。

いつか世界を変える力になる。自分の場合は、教育で。

そして、その手段は「現地教員の指導力向上」を通して。

この実現に向けてここへやってきたわけだが、この「変える」がいかに高い壁なのか。まさにもがき苦しんでいる段階です。焦ってもしょうがないし、自分に大した力があるわけでもないのだから、できる事をやっていくしかない。人はそう簡単には変わらない。まさに痛感している。けど、人を変えられるのもまた人。

人が「変わらなければ!」とか「何とかしよう!」って思う時ってどんな時か?

目標に近づくため、誰かのためなどのポジティブな理由もあれば、必要に迫られた時や現状ではどうしようもなくなったピンチの時などネガティブな理由もある。それらが深刻であればあるほど、人は必死になる。つまり、自らの強い意志が必要不可欠。現状で何とかなってしまっていたり、諦めてしまっていたりいる状況に変化の希望はない。人に変化を強制させられた場合も多くの場合長続きはしない。自らの意志ではないから。そもそも現在抱える課題に気づかず、変化の必要性を感じていない場合だってある。

今、自分がいる現場はそのような状況。「この現状を変えなければ!」と思うが、がむしゃらに変えようとしてもお互いにとって辛いだけ。

変えるためには、まずは彼らに変わらなくてはいけない理由に気づいてもらうこと、変われるという希望を持ってもらうこと、変わることが彼らのニーズになることだと思う。難しいけど、少しずつ。気長に。

活動を終えてみて、結果どうだったのか?

現地教員の全員に変化が見られたわけではなかった。でも、数人には影響が与えられた。では、どのように影響を与えたのか?

まずは、信頼関係を築く。理解し褒め、認める。次に、やりたいことは勇気を出して実行する、言うべきことははっきり主張する。たとえ失敗しても嫌われても、「やらずに後悔するよりはいい!」くらいの気持ちで。最後に、自分がまず『動く』こと。その姿や行動を見せ、結果と効果を示すこと。信用を得ること。これが一番大切だった。その姿を見て、「やってみたい。」、「教えてほしい。」と思ってもらえた。

小さな変化ではあったが、大きな意味のある変化であるように思う。

やっぱり、変えるって難しい。

6.『支援の在り方 ~自助努力支援の促進に向けて~』

支援する側が押し付けたり、現地の自立を妨げたりするような支援は、一方的な支援であり、現地の人から見れば、ただの迷惑行為となる。だから、自助努力支援を目指すことが理想。自助努力支援とは、一言でいうと「途上国の人びと自らの手による努力を支援する」こと。これは、途上国自身の努力があって初めて持続的な経済成長が実現するという考えに立ち、さまざまなプロジェクトを実施するときには、支援が終わっても途上国の人びとが自らの手で事業を持続・発展的に行えるような協力をしていこうというもの。

ODA大綱の基本方針にも記載されている内容で、日本が従来から重要視してきた考え方である。ただ、自助努力支援のためには、確実に支援を受ける側のニーズがなければならない。ニーズや協力要請があって初めて成り立つ。本来、JICA海外協力隊員はニーズを受け、自助努力支援を行う(と私は捉えている)。ところが、実際に現場ではJICAが獲得した要請内容と現場の認識の不一致により、ニーズがない現場に隊員が送られる状況に直面している者が一定数いる。私もその一人であった。ただ、私の場合は、現場でニーズを見出し、現地の人に支援の必要性を理解してもらえたからよかったものの、もしかしたら一方的な支援になっていた可能性は高い。結果的に支援の必要性を理解してもらい比較的うまくいったのかもしないが、隊員の立場としてはかなりの労力と精神的疲労が生じる上、非効率でもある。

つまり、今後自助努力支援を続けていくならば、まず自助努力支援の土台作りを見直していく必要がある。「その国や地域が、現地の人々が、本当に支援を必要としているのか」、また、明らかに支援が必要なのに、現地ではその必要性を感じていない場合に「いかに支援の必要性を理解してもらうか」を考えていく必要がある。

7.『質の高い教育の大切さ ~格好だけでは意味がない~』

教育は、子どもたちに生きる力と希望を与える。子どもには教育を受ける権利があるが、世界には、学校に通っていない子どもが多くいる。また、教育は貧困の連鎖を断ち切る鍵となる。

しかし、学校へ通っている子どもたちも、質の良い教育が受けられているとは限らない。学校へのアクセスが悪く通学が危険だったり、教員の質が低かったり、女の子だからという理由で初等教育だけしか受けられない、などの問題もある。

南アで活動して、教育の機会を設けるだけでは意味がないことを痛感した。学校があっても、学びに適した環境がなければ意味はない。教員がいても、正しい知識と指導法が身についていない教員では意味がない。教科書があっても、答えが間違っていたり、子どもの発達に即した内容と系統的なカリキュラムでなかったりしては意味がない。教育制度があっても、留年制度があっても、教員児童ともに不正行為をしたり、教育委員会等の機関による徹底した見届けと評価がなかったりしては意味がない。

自身の成長

・たくましくなった(自分の意見をはっきり主張する、虫に立ち向かえる、多少汚れても気にしないなど)

・柔軟性(なんとかする、なんとかなる)

・チャレンジ精神が高まった(へこたれない力)

・危機管理(リスクマネジメント)能力が上がった

・健康への意識が高まった

・許容範囲が広がった(アフリカンタイム、現地の人々の懐の深さ、ストレスコントロール力)

・どんなことにも感謝できるようになった(当たり前は当たり前ではない、幸せは身近なところに)

発表スライド(報告会後に追記)

帰国報告会の発表スライドを一部ではありますが掲載します。

最後まで、読んでいただきありがとうございました。

上記の内容は、あくまで個人の考えや感想です。

今後、さらに様々な経験を重ねる中で、さらなる学びを得たり、深めたり、変容していくと思います。

本当に貴重な経験をした2年間でした。