学振体験録

こんにちは、すぎたです。今年の9月末(当時2024年)に学振DC1の結果が公表され、なんとか採択していただけました。学振の書類を作成するにあたり、個人的な努力はあるものの、多くの方のサポートを大いにいただいての結果であり感謝しきれない状態です。

アドバイスや添削をしていただいた多くの方への感謝の気持ちを持つ中で、自分も今後学振に挑む方々に何かしらの体験小話でも共有することで恩返しできるかなと思い立ち、このnoteを書きました。あくまでも一個人の話にはなってしまいますが、何かのヒントになれば幸いです。

(2024年10月末加筆修正)

学振とは

詳しい話はHPを読んでいただければいいのですが(おそらく、この記事に辿り着いた方の多くはすでに本制度をご存知だと思いますので)、博士課程の学生への支援制度です。

学振(DC1)に必要なこととしては、7ページほどの申請書を書いて提出するだけです。これで色々なことが決まってしまうので、なかなか大変な申請書ではあります。

学振に申請する際のステータス

学振受かったと言っても、「恵まれた環境だったんでしょ?」と思われる方もいるので、簡単に申請時のステータスを紹介します。

ラボ内では、これまでに学振に採択された先輩はいませんでした。

私自身の業績としては、国内での学会発表は口頭とポスター合わせて11件あったものの、国際学会の発表や論文は0本でした。

提出時の率直な印象としては、ステータスとしては非常に渋い状態だなと感じていました。

ちなみに、研究内容としては神経科学を行なっており、少区分としては医歯薬学分野の解剖学関連に提出しました(これも後ほど説明します)。

詳しく業績など知りたい方はこちらをご覧ください。

スケジュール

学振の書類提出期限は概ね5月下旬であるものの、それぞれの大学や研究科によって事務への提出期日が異なるのでよく確認する必要があります。私が所属している大学の学内締切は5月9日でした。そのため、申請書の執筆開始時期としては、学振自体の締め切りではなく、学内の締切を終着点に起算して2ヶ月ほど前から書き始めようとスタートしました。

下にラフにスケジュールを載せていますが、2月の中旬に例年、生化学若手の会主催の学振セミナーというものがあり、これを受けたの後の2月の終わりから申請書を書き始めました。一番初めに取り組んだのは業績リストの作成でした。地味に演題名、著者、場所や日時などすべての書き出すのは時間が取られるので、暇な時にまとめておくといいと思います。

3月は学会や、実験等が忙しかったこともあり、ちょこちょこと申請書を書いていていました。特にポエム欄(後で詳細は説明します)をメインに書いていました。

4月になると、実験はしつつ本腰を入れ書き始め、一度全部の内容を書き入れました。その後、何度か自分で誤字脱字や文章自体の推敲を行なったのち、4月の中旬にラボの先生や先輩などに添削をお願いしました(詳しくは、後で解説します)。その後、何度か書いては自分で推敲、先生に添削を経て学内締切を迎えました。その後、5月の終わりに最終チェックのための差し戻しがあり、最後の修正を行なった後に5月末に提出を行いました。

申請書の作成について

それぞれの項目ごとに気にしていたことを説明します。

文章作成について

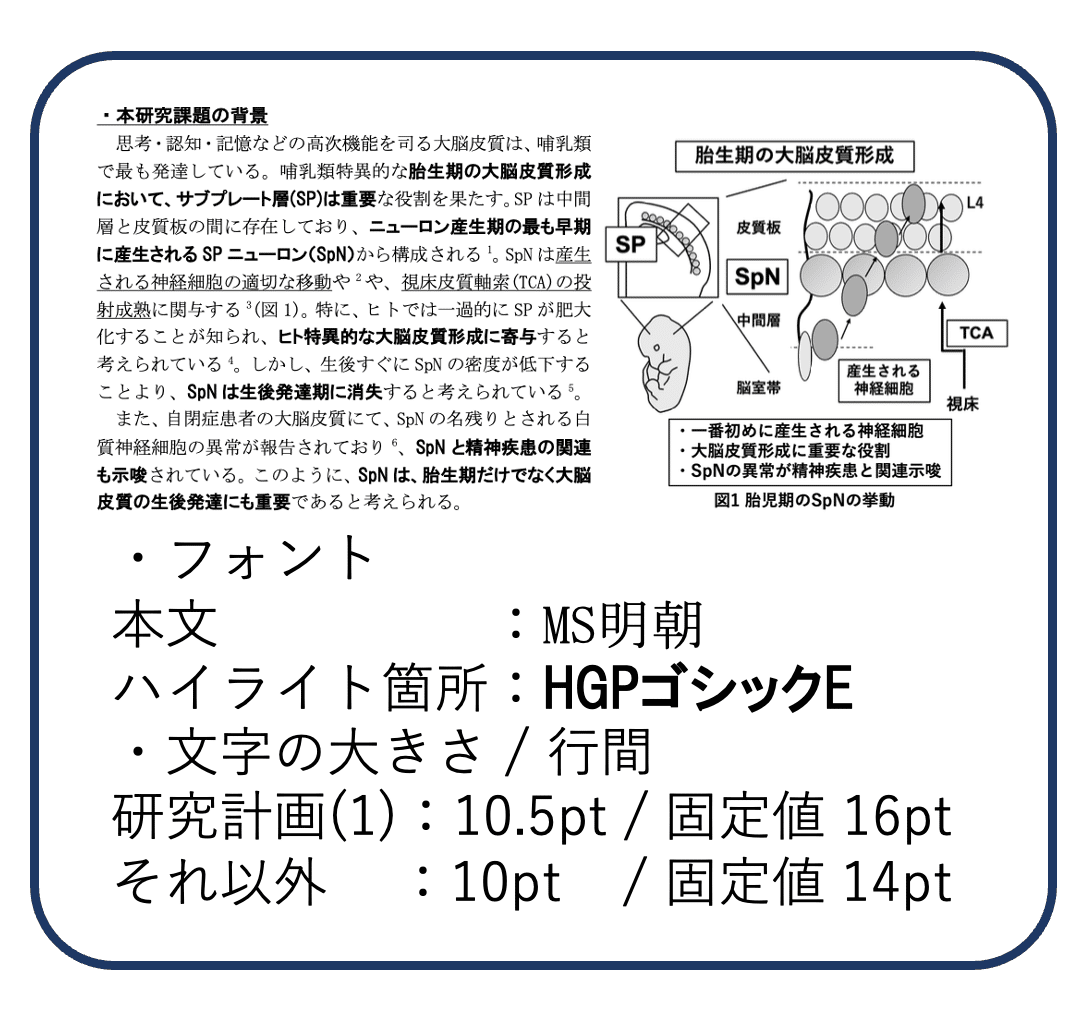

全体として文章の作成はWordを使っており、フォントは本文はMS明朝、ハイライトしたい箇所はHGPゴシックE、文字の大きさは研究計画(1)では10.5pt、それ以外は10pt、行間は研究計画(1)では固定値で16pt、それ以外は14ptで書きました。

作図について

図はパワポで作成しました(Adobe系を使わなくてもなんとかなる印象)。

とにかくぱっと見で何を言いたいのか分かる上で、一般的に知られてそうな部分から専門性の高い部分への流れが分かるように工夫していました。下の図で示すように、私は胎児マウスの大脳皮質における神経細胞について見ているので、胎児がいて、その脳にフォーカスして、さらに大脳皮質内の神経細胞の諸々を見てます、と言いた感じにしました。

研究計画(1) 研究の位置付け

セクションとしは、「本研究課題の背景」、「当該分野の課題」、「本研究計画の着想に至った経緯」の3つから構成しました。

「本研究課題の背景」では、その名の通り研究の背景について説明を行うパートです。ただ、背景を説明してと言われても膨大な情報があり、どのレベルの解像度で、どこまで書くべきか、取捨選択が非常に難しいと思います(私自身、ここが大変でした)。意識したこととしては、この次の課題や着想に至った経緯、研究計画(2)にて読み進めていく上で最低限必要な情報のみを文章に書き込むことでした。その上で、提出する少区分を意識した訴求を行うため、私の場合は医歯薬学系に出していたこともあり、疾患との関連を強調した説明としました。

「当該分野の課題」では、今回の研究で解明したい事象の説明を行なっています。まずは冒頭で課題感を知ってもらうために、「しかし技術的な課題から、〇〇(私の研究対象)は明確ではない。なぜなら、これまでの研究では、〜」と言った書き出しにしました。はじめに、何がわからないのか端的に明示した後に、その理由や現状を説明しています。このセクションの終わりには、「よって、大脳皮質発達のさらなる理解のためにも〇〇解明は重要である。」と、この研究で解明することによりさらに理解が進むと考えられる一つレイヤーの高い内容を明示し、重要性を主張しました。

「本研究計画の着想に至った経緯」では、解明したい事象に関して、修士課程までの研究で得られた知見やデータをベースに、どうしてその仮説に至ったかを説明しています。私の場合だと、wet実験ベースで得られた内容と、シングルセルRNA解析をベースに得られた内容があり、それぞれの研究手法と得られた知見の意味を簡単に説明し、これらのデータからこんな仮説が考えられます、と文章を構成しました。その上で、最後には「そ のため、生後発達期に 〇〇ことで神経回路の成熟に寄与する、新たな大脳皮質の発達メカニズムの検証を考えた。」のように、一個前の「当該分野の課題」に対応した文章構成にしました。

研究計画(2) 研究目的・内容等

「1、研究目的、研究方法、研究内容」、「2、どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか」に関しては、如何に分かりやすく、短く説明を書くかという点を意識して書きました。特に使用予定のトランスジェニックマウスの説明、行う実験の説明においては、なぜそれを使用しないといけないのかなども含め詳細に書き込みました。私の場合は、研究項目としては4つに分けました。

「3、本研究の特色・独創的な点と先行研究との比較」では、3つの点に分けて本研究の優位性を主張しました。1つ目は、今までの研究より得られた新たな知見をベースに発展させた研究であるため、新規性の高さを主張。2つ目として、私自身が新たに確立した実験系により、既存の研究では不可能であった実験を可能にしたという主張。3つ目には、所属する研究室や施設の有する最新機器を用いた実験や解析を行えるという主張を行いました。その上で、研究のインパクトとして、基礎研究から疾患のメカニズム解明につながることに触れながら重要性を説明しました。

「4、申請者が担当する部分・異なる研究期間での研究遂行」に関しては、私の場合、所属している大学の研究室と実際に研究を行なっている研究室が異なっていたため、その記載をしました。また、共同研究を行う海外大学の先生の説明も入れています。ここで、海外の先生の名前を入れた理由としては、「・海外の研究者との交流、海外での研究など海外研さんに関する計画がある場合には、積極的に記入してください。」と申請書自体に説明が書いてあるため、一応ハイライトしておくか、といった目的でした。

研究遂行力の自己評価

ここからは研究そのものではなく、申請者について説明を行う、いわゆるポエム欄です。ここでは、(1)研究に関する自身の強みと(2)今後研究者として発展のため必要と考えている要素を書く必要があります。どちらも同じ内容になりがちですが、切り口を変えて内容が重複しないように気をつけました。

「(1)研究に関する自身の強み」では、エピソードトークを交えながらどんな強みが自分にあるのかの説明と業績を記載となります。

エピソードトークに関しては、自分が今までやってきたことをどのような形でカテゴライズできるのか?を考え、トピックごとにまとめる形式にしました。私の場合、「神経科学分野のへ情熱」、「国際的な取り組み」、「挑戦する力」、「課題解決能力」の4つに分けそれぞれの強みを説明しました。特に、「神経科学分野への情熱」では、学会で聞いた講演を経緯に現在のラボに所属したこと、学会発表での表彰や給付型の奨学金などに触れながら研究を精力的に行ってきたことを主張しました。研究そのものだけでなく、ASCONE(日本神経回路学会主催の計算論的神経科学に関するオータムスクール)に参加したこと、若手の会での活動(脳科学若手の会)、日本神経科学大会にて座長を務め学会運営に寄与したこと、ニューロテック分野にて産官学の連携を推進するための事業を行っていることなども説明し、様々な観点より神経科学分野の発展に貢献していることを押し出しました。そのほかにも、「国際的な取り組み」では、学会にて英語で口頭発表をし、分野の著名な先生に質問していただき議論を行ったことや、バイオテックに関する国際団体(Nucleate)に所属し同世代の大学院生と議論を行っていることなどを通して、国際性を主張しました。

業績に関しては、学術論文はなく、和文の学会誌に掲載された若手の会の報告書を2本、口頭発表は8件、ポスター発表が3件、学会発表での表彰が2件、奨学金が1件の17件でした。特に口頭発表に関しては、英語で発表したものは「口頭発表(英語)」と分かるように記載しました。

「(2)今後研究者として発展のため必要と考えている要素」では要素を3つとして、それぞれの内容を2、3文で説明する形式にしました。研究技術の獲得、観察力、語学力といったラインナップでした。

目指す研究者像等

ポエム欄の後半です。研究者像に関しては、具体的な研究者について言及して書く方もいますが、私の場合は自分が伸ばしていきたいスキルを中心に書きました(一個前の発展のための要素と被るので書き分けが大変でしたが)。

こちらも3項目に分け、様々な技術を取り入れること、研究成果をわかりやすく伝えること、国際的に活躍すること、としました。こちらは、実際に今まで行ってきな実験の中での気づきや経験をもとに、こうやって各項目が重要だと思う理由を補強して生きたした。

また、研究活動の位置付けに関しても、それぞれ3つに従い、いろいろな実験をします、生物学的な意義を考えます、留学や国際学会に行きますなどの宣言をしながら説明しました。

文章の推敲、添削

出来上がった文章をさらに良くしていくためには推敲作業が必要となります。よく言われることですが、実際に紙で印刷してみて、文字を指でなぞりながら音読してみるといいと思います。読んでいて止まってしまう部分や、意味がすぐに分からない箇所は修正した方が良い部分でしょう。特にポエム欄など、内容の順番として前後のパラグラフを変えた方がわかりやすいなど気づく点もあるので、実際に審査員になったつもりで自分の原稿を読むことを推奨します。

また、添削をお願いするのもいいと思います。研究内容によってはラボ外の方に見せるのが憚れる場合もあるので、ラボの先生にちゃんと確認しましょう。私の場合は、ラボ内で何度か添削をして、他の人に見せても怒られないくらいになってから、さらにわかりやすい文章を目指すために、ラボ外の方にも協力していただきました。具体的には、PIレベルの先生として、学部時代のボスと、お世話になっている知り合いの先生、ポスドクの方、DCを実際に採択された先輩方、ESなど書き慣れた就職した同期(この友人にはポエム欄のみ)に見ていただいた。実際の添削そのものも重要ですし、この立場から見るとこう見えるという、客観的な視点を得られることが一番ありがたかったと感じています。

小区分の選び方

小区分により、審査員となる先生や競合となる他の申請者の方々が変わってくるため、この決定は重要な戦略となってきます。私の場合だと、大脳皮質の発生発達を見ていたため、神経科学一般や発生生物学関連などいいのかなと初めは考えていました。実際に、自分と同じような研究がどの分野に該当するのか確かめるため、科研費のデータベースであるKAKENを参照しました。近い分野の先生方を検索したり、区分ごとに検索したりすることで、自分の研究と一番親和性の高い小区分を選定しました。その結果として、初め考えていた分野ではなく、医歯薬学系の解剖学関連という分野に決めました。

また、過去の採択者から、それぞれの小区分でどのような研究が採択されているのか確かめることもできます(こちら)。私の場合だと、親しくさせていただいている研究室の方々が採択された区分を参照するなどして、考慮に入れました。

まだ学振を書くまでに時間的な余裕がある方へ

「研究計画はおそらくなんとかなるが、ポエム欄をどうすればいいか分からない」という質問をちょいちょいいただくことがあります。一番は論文を出したり、学会で発表したりするのが業績を作る上で重要なファクターとなってきますが、研究室の方針や研究内容によってはすぐにオープンにできない内容も多いと思います。その中で、特にポエム欄を充実させるために、間接的な研究活動に参加してみるのも一つのてだと思います。例えば、学会の学生組織(この言い方は怒られそう)である若手の会など。上で取り上げた、生化若手や、私が一時期参加していた脳科学若手の会、よくお世話になっている細胞生物若手の会など、様々な会があります(私が生物系なの偏りがありますが)。また、それ以外にも研究系のコミュニティに参画し、活動してみるのもいいと思います。おすすめは、ミツバチというコミュニティです。バイオインフォに特化したコミュニティだと、grubioという団体もおすすめです。(ただの宣伝です)

この記事を読んでる方で該当者がいるかわかりませんが、まだ学部生で研究室配属していない場合であれば、大学のラボや研究所のラボでRAやお手伝いでもいいので研究に触れてみるといいと思います。そこから得られた経験を申請書に書ける場合や、もしかしたら共著で論文を出させてもらえるかも、、。この話に関しては以前に記事にしているので、こちらを合わせて読んでみてください。

最後に

色々とつらつら書いてみましたが、冒頭にも書いた通り、あくまでも一個人の経験にすぎないのでこれが正解というわけでもないです。研究内容や、その時の状況、審査員の先生との相性など、様々な要因があるので、どうしようもできない部分は多いと思います。

それでも、この記事に辿り着いて読んでくださった方々には、良い結果となることを願っています。

また、添削や個別の質問等あれば、私のTwitterのDMまで連絡いただけましたら対応しますので、お気軽にご連絡ください。