崩壊から生まれた平坦地: 謎のへっこみ地形があるよ♬part5【都道府県シリーズvol.10富山県part2 東部山間地域no.2-5】

富山県上市町のとある山間地域にある謎「へっこみ地形」の成因を探るうちに過去の「超巨大崩壊」の可能性が急浮上!

引き続き、考察を続けていきます♬

前回記事はコチラ👇

場所をサラッと

おさらいしましょう♬

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

上市町は上図の赤色で着色した地域です。

「へっこみ地形」は上市町市街地から南東の山間地域にあります。

堰き止めで湖誕生?

超巨大崩壊があったとすると、それによる堰き止めで一時的に湖になったのでは?と言う場所が2カ所あります。

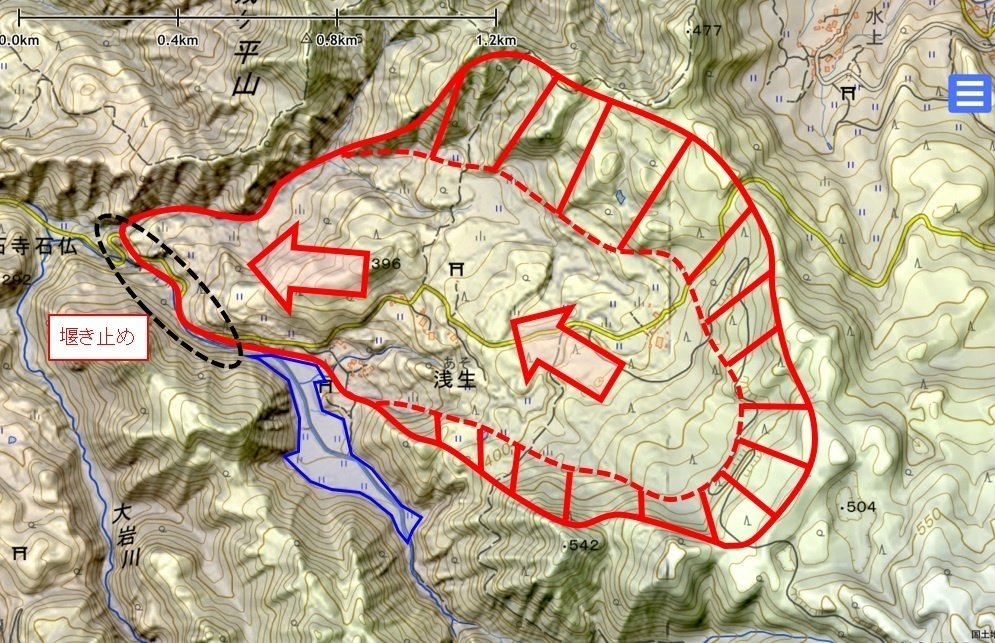

まずは、この話の発端となった「へっこみ地形」を含む赤点線の範囲を見てみましょう。

赤丸が「へっこみ地形」です。またここに戻りました。

前々回あたりでは「青線の範囲で崩れて青点線の範囲で土砂が堆積した」と考えられますが、そうすると、凹地の南や南西の分離小丘が説明できないと困っていました。

それと同時に凹地(上図赤点線)南西の「大沢」と言う地域では、山間地域の中に比較的広い平坦地を形成していることも気になっていました。

この大沢は今でこそ建物が一軒で大部分は荒地ですが、かつては水田地帯で集落を形成していたと考えられます。

この平坦地がどうやってできたのか?も含めて考えると、かなりしっくりしてきます。

つまり・・・

超巨大崩壊(茶色線範囲、赤矢印)の西の縁辺部がやや北西方向(オレンジ矢印)に流れて対岸に衝突し、いくつかの分離小丘(流れ山)を形成。同時に大沢を堰き止め、湖が形成される。

大沢湖(仮称)に泥などの細粒分が沈殿・堆積し、平坦地が誕生する。

この時に南西部に崩壊土砂が留まったために、周囲を山で囲まれるかたちとなって、凹地状の地形が形成された(赤点線)。

なお「南南東の崩壊・堆積」は超巨大崩壊による移動土塊の一部が、後に小規模に崩れたもの(青点線)。

このように考えると、非常にしっくり来ると思いませんか?

もう1つの堰止湖

大沢ほど大きくはありませんが、もう1つ気になる平坦地がありました。

今度は上図赤点線の地域をアップで見てみましょう。

茶色線より右側が超巨大崩壊の堆積物と思われる範囲。

その堆積物範囲の一部は、その後は地すべりとして活動したと考えられます。

地形的特徴から、概ねこのような地すべりを想定しました。

この地すべり活動で上図のように堰き止めが起こり、青線に囲まれた地域が一時的に湖沼になり、平坦地がつくられたと考えられます。

かなりダイナミックな展開になってきましたね。

次回も引き続き、超巨大崩壊の検証を続けます。

お読みいただき、ありがとうございました。