丘に守られる街【都道府県シリーズ第2周:宮崎県 宮崎市編no.1-1】

都道府県ごとに地形・地質を見ていく「都道府県シリーズ」。

2周目の次は宮崎県です!

はじめに

宮崎県は九州地方の南東部にあります。

場所や位置関係を確認しましょう。

宮崎県は大部分が山間地域ですが、南の方に三角形を2つくっつけたような形状で平坦地が広がっています。

まるで蝶のように見えませんか?

市町村に絞り込み

2週目ではさらに場所を絞り込み、市町村をサイコロで決定しています。

宮崎県には上図のように、26の市町村があります。

それぞれの市町村名は上の表のとおりです(表は五十音順)。

この「26」という数字、サイコロで決めるには上手く割り振ることがなかなかできず、苦労しました(;^_^A

何とか割り振りました。

空白の目が出たら振りなおしです。

「4」→「5」→「3」と出ましたので・・・

宮崎市に決まりました!

宮崎市ってどんなところ?

では宮崎県宮崎市とは、どんなところでしょうか?

まずは場所を確認しましょう。

宮崎市は県の南東部に位置しています。上図の着色箇所です。

さきほど言った「蝶」の右側の後ろ翅あたりですね(笑)

宮崎市の地形図を見てみましょう。

西部から南部にかけて山地が発達しています。

特に南西部の標高が高く、高いところで1000mを超えます。

平野は東の沿岸部に広がっていて、まっすぐ伸びる海岸線が特徴的ですね。

市のほぼ中央部を大きめの河川が流れていて、その堆積物が平野部(青灰色のあたり)を形成しているように見えます。

また山地と平野以外の地域には「小刻みな平坦地」が見えますよね。

これらは台地です。

大別すると沿岸部に近いものから4つの標高帯に分布しています。

標高20m前後:黄

標高50m前後:緑

標高100m前後:薄緑

標高200m前後:薄茶

なお宮崎市外の北西地域にも多くの台地が見られ、これはこの地域一帯の特徴の1つだと言えます。

市内を流れる主な河川は上図の3つです。

図の河川は概略をなぞっており、正確ではないのであしからず。

北から石崎川(いしざきがわ:黄色)、大淀川(おおよどがわ:青色)、清武川(きよたけがわ:ピンク色)です。

大淀川が最も流域面積が大きく、上流部は県外に至っています。

なお石崎川が海岸付近で不自然に曲がっていることにお気付きでしょうか?

「石崎川」と書いているあたりで曲がっていますよね。

実はこれには理由があります。

町を守る丘とは?

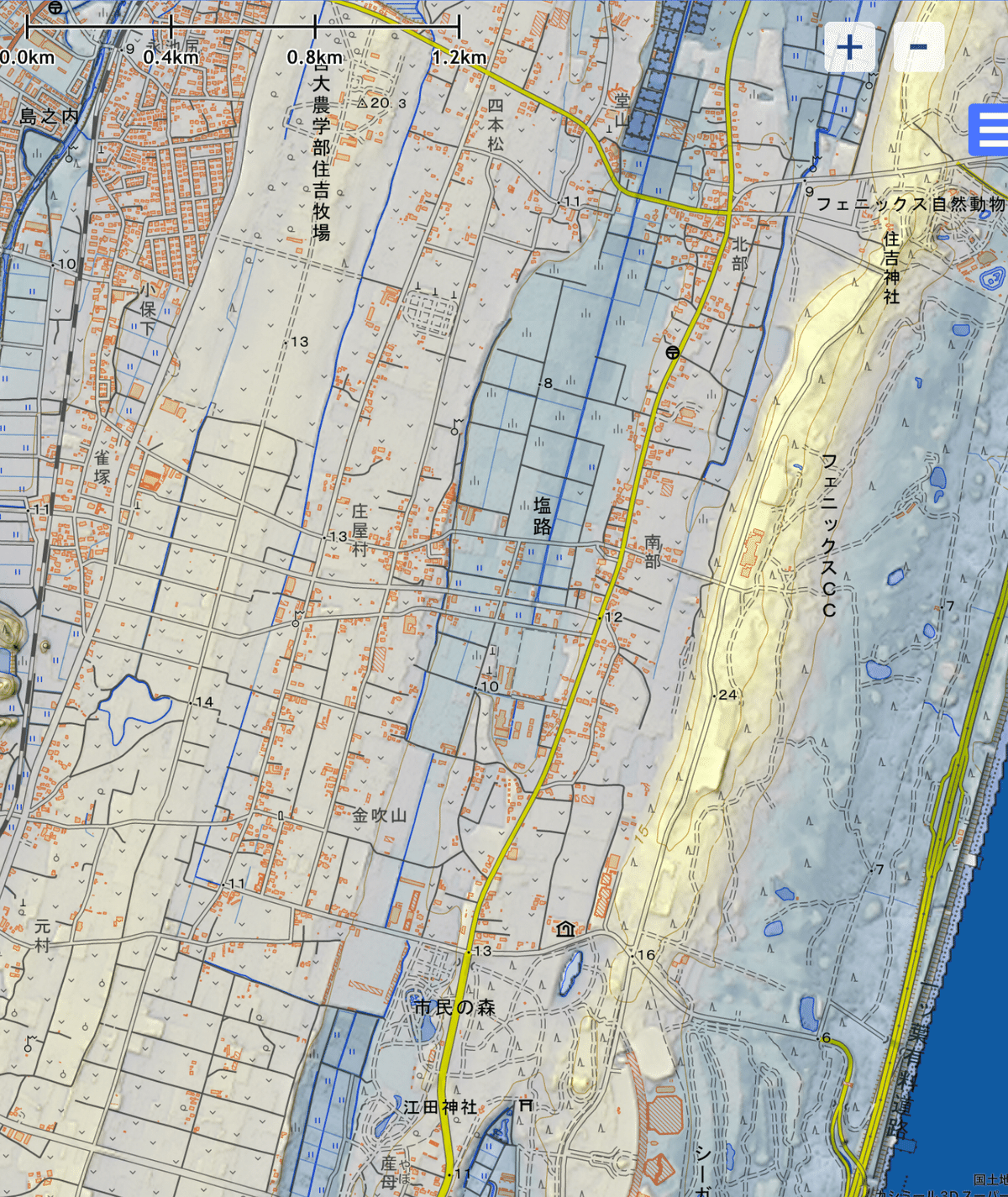

海岸付近を拡大して見てみましょう。

黄色線が石崎川です。

海に近づくに従い、流れる方向が「南東から北東」「北東から北北東」「北北東から東」と曲がっています。

これ、海岸線と同じ方向に発達する「黄色いスジ状の地形」に邪魔されて曲がっているように見えますよね。

え?見えない?

いいや、見えるハズです!(ごり押し笑)

と言うのも、ここは周囲より標高が高いのです。

内陸側の薄い黄色が標高10m程度、海寄りの濃い黄色が20mほどです。

地質図を見ると、「H_sad」と書いてありますね。

これは砂丘堆積物です。

砂丘堆積物とは、河川から流出した土砂が、海からの波や風によって陸に掃き戻されて形成されたものです。

大きく分けて2列あるのは、縄文時代以降に海面が低くなり、海岸線が後退したためです。

つまり内陸側が縄文時代以前に溜まったもので、海側はそれ以降から現在にかけて溜まったものです。

つまり石崎川は縄文時代以前からずっと流れていましたが、徐々に砂丘が高まるにつれ、今の流路に変わったのでしょう。

南を流れる大淀川は流域面積が大きく、また上流には侵食されやすい地質(別の機会に解説します)が分布するため、過去に大量の土砂を流出したのでしょう。

それがこの砂丘を形成したと思われます。

砂丘の地域を拡大して地理院地図を表示しました。

海側はゴルフ場などのリゾート地になっていて、陸側が市街地になっています。

海側の砂丘は強い海風が吹き付けるので、人は住みにくく、むしろ海風や波から内陸を守る防壁になっているんですね。

この地域は標高5m(青灰色)の土地に建築物は少なく、主に水田になっていますが、これは昔からだったようで、遺跡は一段高い場所から発見されているそうです。

陸側の砂丘は、洪水に遭いにくいやや高い場所で、かつ海側の砂丘からも風や波から守られているため、人々にとって住みやすい場所だったのでしょうね。

今回はここまでです。

お読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

木野義人・影山邦夫・奥村公男・遠藤秀典・福田 理・横山勝三(1984) 宮崎地域の地 質.地域地質研究報告(5 万分の 1 図幅),地質調査所,100p.